JILPTリサーチアイ 第86回

変わりつつある若年正社員のキャリア意識─女性正社員が直面しているハードルは何か─

2025年4月22日(火曜)掲載

今年もさっそく2026年春に卒業する大学生などの就職活動がスタートした。近年、若年労働市場はバブル期超えの売り手市場が続いているが、そのなかで、若者のキャリアに対する意識は変わりつつある。本稿では、JILPTが2023年11月に実施した「第3回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査」[注1]の結果から、キャリアのスタート地点となる初職[注2]の経験に着目して、その変化をとらえる知見の一部を紹介したい。

若者の就労は、求職活動時の景況に大きく左右される。近年、好況と若年人口の急減を背景として、学校から正社員への移行は容易になった。一方、不況下では、新卒採用が抑制されるため、学校から仕事への移行が不安定になり、不本意就職者の増加によって早期離職も増加する。よって、1990年代以降の若者の就労問題は、景気の低迷に伴う安定した仕事への移行の失敗や、仕事への不適応を中心に論じられてきた。しかし、新卒時や転職時に正社員に移行しやすくなったいま、従来とは異なる視点から若者の就労問題をとらえなおす必要がある。

たとえば、好況下では不本意就職者が減少し、早期離職も減少するはずである。しかし実際には、労働市場における需要増が長期的に続いているにもかかわらず、2010年ごろ以降、若年大卒者の早期離職率は低下していない(厚生労働省「新規学卒者の離職状況」)。これは、若年労働者の離職が質的に変わりつつあることを示唆している[1]。また、近年のJILPTの調査でも、1つの企業に勤め続けている正社員のほうが、転職経験者よりも仕事にやりがいを見いだしにくくなっているなど[2]、若者のキャリア意識の変容が明らかになっている。こうした変化は、若者と仕事との関係性を再考する必要性を示している。それでは、その関係とはどのようなものになりうるだろうか。以下に示すのは、若年正社員、特に女性正社員の間でみられた意識変容の兆しと、その受け皿となる職場環境の現状である。

高まるキャリア形成への意欲と低下するエンゲージメント

まず、若い世代ほど主体的にキャリアを形成しようとする意識が高まっている傾向がみられた。一方で、近年、特にコロナ禍に卒業した世代では、職場の仲間として受け入れられた経験やOJT(On the Job Training)の機会が不足していることがわかった。こうした傾向は、特に若年女性正社員において顕著である。

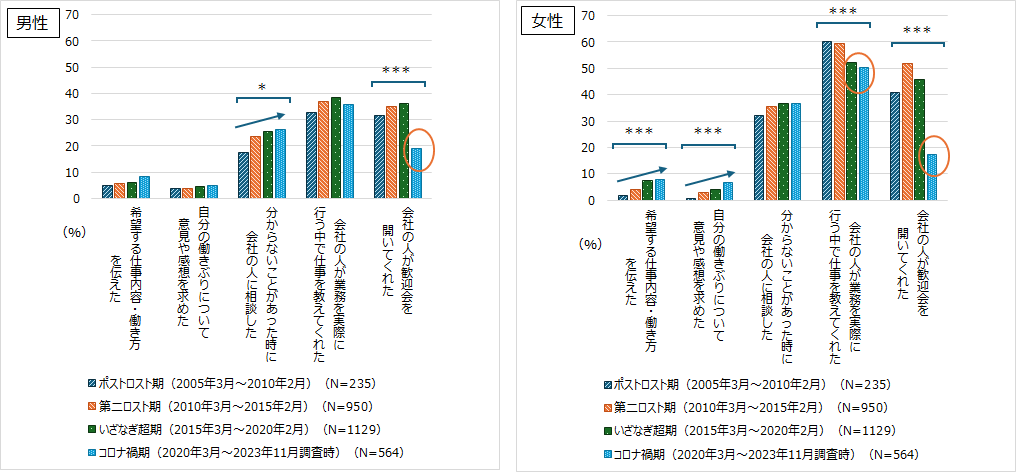

図表1は、新卒で正社員として就職した若者[注3](以下、「新卒就職正社員」と表記)を対象に、初職入職から3ヶ月間の職場でのコミュニケーションについて、卒業時期ごとにそれぞれ「あてはまる」と回答した割合を男女別に示したものである。

図表1 卒業時期別 初職入職から3ヶ月間の職場でのコミュニケーション(新卒就職正社員)(MA[注4])

***p<.001 **p<.01 *p<.05

※図表内では質問項目の内容を簡略化して表記している。もとの文章は左から順に、「あなたが、会社の人に、自分が希望する仕事内容や働き方について伝えた」、「あなたが、会社の人に、自分の働きぶりについて意見や感想を求めた」、「分からないことがあった時に、あなたの方から、会社の人に相談した」、「会社の人が、あなたに、業務を実際に行う中で仕事を教えてくれた」、「会社の人が、あなたに、歓迎会を開いてくれた」である。

図表から、女性正社員において、「希望する仕事内容や働き方を伝えた」、「自分の働きぶりについて意見や感想を求めた」割合が、小さい値ではあるが、若い世代ほど有意に高くなっていることがわかる。また、男性正社員では、「分からないことがあった時に会社の人に相談した」割合が若い世代で高くなっている。これは、新しい世代ほど、主体的なキャリア形成や職場からのフィードバックを求めているという変化の兆しであり[注5]、これからの若者は一方的に指示されるだけの職場からは離れていく可能性がある。特に、女性正社員の変容は注目に値する。初職を正社員としてスタートさせた女性の初職継続率が上昇傾向にある[3]なかで、正社員として勤続する女性のキャリア意識や職場へのニーズの変化も注視していく必要がある。

対照的なのは、「会社の人が業務を実際に行う中で仕事を教えてくれた(=OJTの機会)」、「会社の人が歓迎会を開いてくれた」といった職場へのエンゲージメントである。OJTの機会については女性正社員で、歓迎会の開催については男女とも、若い世代ほど低い割合となっている。特にコロナ禍に入職した世代は、通勤や対面での活動自粛の影響を受け、入職直後に対面で業務を教わりながら覚える機会や、職場の仲間として受け入れられた実感を得られる機会に乏しかったことがうかがえる。2018年に行われた第2回調査では、歓迎会の開催が若者の勤続に大きく寄与することが示されている。したがって、こうしたエンゲージメントの低下は、今後の若年正社員の離職に少なからず影響する可能性がある。

若者の離職の何が変わり、何が変わっていないのか──離職理由に見る男女差

若者のキャリア意識の変容は、離職理由の変化にもあらわれている。図表2は、新卒就職正社員[注6]が初職を離職した理由について、全17項目のうち上位5項目を男女別に示したものである。

図表2 新卒就職正社員の初職離職理由の変化(MA,上位5つ/全17項目中)

| 男性計 | |

| キャリアアップするため | 1位(27.3%) |

| 人間関係がよくなかったため | 2位(25.3%) |

| 賃金の条件がよくなかったため | 3位(22.4%) |

| 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかったため | 4位(22.2%) |

| 肉体的・精神的に健康を損ねたため | 5位(21.8%) |

| … | … |

| 仕事が上手くできず自信を失ったため | 8位(17.5%) |

| 女性計 | |

| 肉体的・精神的に健康を損ねたため | 1位(31.8%) |

| 人間関係がよくなかったため | 2位(31.2%) |

| 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかったため | 3位(27.0%) |

| 仕事が上手くできず自信を失ったため | 4位(20.9%) |

| 賃金の条件がよくなかったため | 5位(19.3%) |

| … | … |

| 結婚・出産のため | 8位(16.7%) |

| … | … |

| キャリアアップするため | 10位(14.4%) |

離職理由には、大きく分けてポジティブな要因とネガティブな要因がある。まず、男女で共通して上位5位に挙がったのは、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかったため」、「賃金の条件がよくなかったため」、「肉体的・精神的に健康を損ねたため」、「人間関係がよくなかったため」といった、労働条件や職場環境に関するネガティブな要因である。この傾向は過去3回の調査[4]すべてに共通しており、労働条件や職場環境の整備・改善が、若者の職場定着において引き続き最も重要な課題であることを示している。

一方で、男性正社員の離職理由の1位は「キャリアアップするため」というポジティブな要因である。本調査と過去の調査ではサンプリングや回答傾向に差があるため、厳密な比較はできないが、2018年の第2回調査では、「キャリアアップするため」は男性正社員の離職理由の3位であった。つまり、男性正社員において、キャリア形成を目的とする前向きな離職が増加している傾向がうかがえる。

これに対し、女性正社員の離職理由の上位に入っているのは、「仕事が上手くできず自信を失ったため」というネガティブな要因である。この離職理由は女性では4位となっているが、男性では8位にとどまる。また、「キャリアアップするため」の離職は、女性では10位にとどまり、男性より約13%ポイント低い。すなわち、女性正社員は男性正社員に比べ、ネガティブな理由で離職する傾向が依然として強い。ただし、女性正社員の離職理由にも変化は見られる。2018年の第2回調査で女性正社員の離職理由の1位であった「結婚・出産のため」は、今回の調査では8位にとどまっており、結婚や出産を理由とした離職が減少していることがわかる。これは、若年女性正社員が結婚・出産後も離職せずにキャリアを継続するようになってきていることを示している。

女性正社員の長期勤続に立ちはだかる壁──変わりゆく意識と追いつかない職場環境

これまで見てきたように、近年、若年女性正社員は、主体的にキャリアを形成しようとする意識を高め、結婚や出産を経ても勤続する傾向を強めている。しかしその一方で、男性正社員と比べ、キャリア形成におけるハードルがなお高いことが示唆される。以下では、その背景についてさらに詳しく検討する。

まず、新卒就職正社員の離職理由について、勤続年数によってどのような違いがあるのかを確認する。勤続年数の区分には、図表3に示した分類を用いる。

図表3 新卒就職正社員の勤続年数

| 男性 | 女性 | |||

| % | N | % | N | |

| 1年以内 | 11.3 | 316 | 16.4 | 449 |

| 1年超3年以内 | 18.6 | 520 | 26.4 | 721 |

| 3年超5年以内 | 18.0 | 504 | 21.2 | 579 |

| 5年超10年以内 | 30.8 | 863 | 25.0 | 683 |

| 10年超 | 21.3 | 597 | 11.0 | 300 |

| 計 | 100.0 | 2800 | 100.0 | 2732 |

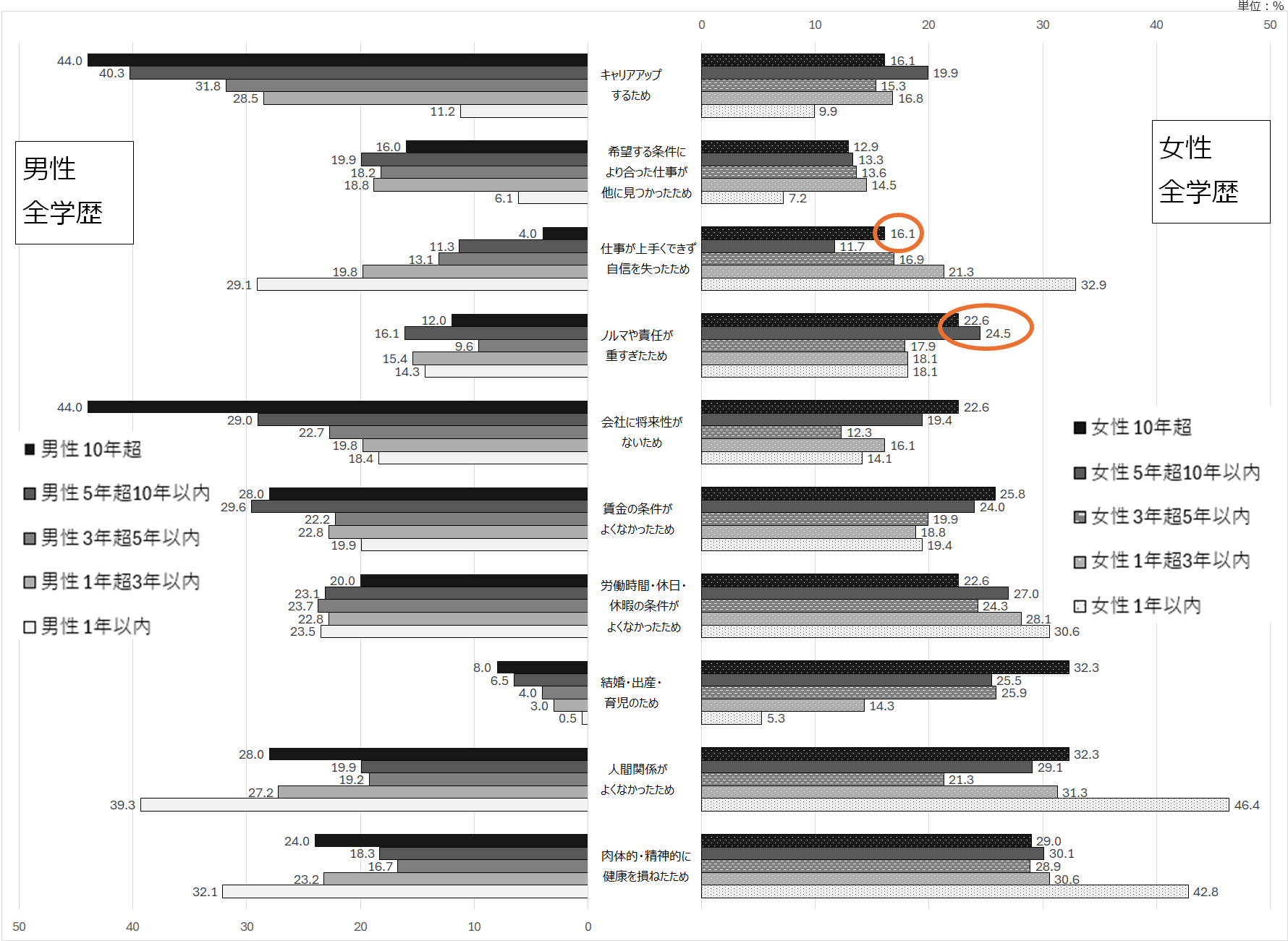

図表4は、新卒就職正社員の離職理由を、男女別・勤続年数別に示したものである。全体として、男性正社員では「キャリアアップするため」、「会社に将来性がないため」といった、よりよい条件を求めた前向きな離職が多く、勤続年数が長くなるにつれてその割合も大きく増加している。一方、女性正社員では、「人間関係がよくなかったため」、「肉体的・精神的に健康を損ねたため」といったネガティブな要因が目立つ。また、結婚・出産・育児のための離職も、経年的は減少傾向にあるものの、依然として男性と比較して著しく高い割合となっている。

ただし注目すべきは、女性正社員にもキャリアを見すえた前向きな離職の兆候が見られる点である。たとえば、「キャリアアップするため」、「希望する条件により合った仕事が他に見つかったため」を選択した者は勤続1年超のグループで、「会社に将来性がないため」、「賃金の条件がよくなかったため」を選択した者は勤続5年超のグループで、さらなる好条件を求めて離職している傾向が見られる。この傾向は、2018年の第2回調査では、女性正社員には見られなかったものである。すなわち、近年、経験を積んだ若者がより良い職場を求めて離職するという選択が、女性正社員にも広がりつつあることがうかがえる。

図表4 勤続年数別 新卒就職正社員の離職理由(抜粋、MA)

しかし同時に、長期勤続する女性正社員の間では、仕事の負荷が離職要因となっている傾向も確認できる。たとえば、図中に○印を付したが、勤続5年超10年以内、および10年超の女性正社員は、同じ勤続年数の男性正社員よりも、「ノルマや責任が重すぎたため」に離職した割合が約8~10%ポイント高い。加えて、「仕事が上手くできず自信を失ったため」に離職した割合は、勤続10年超の女性正社員で16.1%にのぼり、男性正社員の4.0%を約12%ポイントも上回っている。一般的には、勤続年数が長くなれば仕事の習熟度は高まり、自信もついてくると考えられ、実際に男性正社員ではそうした傾向がみられる。しかし、女性正社員においては、勤続10年を超えるとむしろ仕事への自信を喪失し、離職に至るケースが少なくない。

これらの結果は、勤続年数の増加に伴い「結婚・出産・育児のため」の離職が増える傾向からもわかるように、仕事上のノルマや責任が重くなる時期と家庭責任が増す時期が重なることで、その両立が女性正社員にとって離職を迫られるほどの大きな負荷となりうることを示唆している。女性正社員の間で、主体的にキャリアを形成しようとする意識やキャリアアップ志向は高まっているにもかかわらず、それを十分に発揮できる職場環境が整っていない現状がみえてくる。

また、そもそも就業継続に適した環境が整っている職場への入職機会そのものが、男女で異なる点をふまえておく必要がある。詳細は調査シリーズNo.250本体をご覧いただきたいが、同じ学歴であっても、新卒就職先の企業規模や産業、職業には男女差が存在する。女性の新卒就職先は、中小企業や小売業、サービス業、事務職、営業職、販売職、サービス職に偏っており、相対的にワークライフバランスの整った大企業に就職する割合が男性よりも低い。加えて、仕事のノルマの重さも、女性が就きやすい営業職、販売職、サービス職に特有のものである[5]。すなわち、女性はそもそも離職につながりやすい職場に就職する傾向にあることを理解しておかねばならない。大企業や高付加価値を生産する知識集約型産業は大都市圏に集積しており、地方部では条件のよい就職機会が限られるという地域間の差にも留意しておきたい。

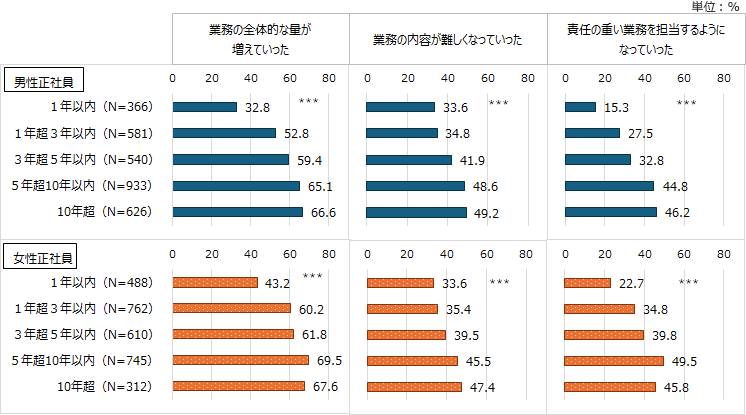

さて、図表4で仕事のノルマや責任の増加による離職について言及したが、勤続年数と業務負担の変化との関係について、さらに検討してみよう。図表5は、初職が正社員であった若者が、勤続年数に伴ってどのような業務の変化を経験しているかを、男女別に示したものである。

図表から、全体として、男女とも勤続年数の増加に伴い、業務の量、難度、責任のいずれも増していく傾向がみられる。ただし、業務の量や責任については、女性正社員のほうがより早い段階から負担を感じていることが読み取れる。加えて、女性正社員では、勤続10年を超えると「責任の重い業務を担当するようになっていった」割合がやや減少に転じている[注7]。詳細なメカニズムについては今後さらに分析が必要であるが、この背景には、勤続に伴い増していく業務上の責任と、家庭責任との両立負荷が存在していると考えられる。紙幅の都合上、図表は省略するが、業務の量や難易度の上昇といった業務の発展性は、若年正社員の職場定着に資する傾向がある。一方で、業務上の責任の増加は、特に女性正社員において離職につながる傾向がみられた。おそらく、勤続5年を超えると、家庭責任と業務の責任の両立が難しくなった女性の離職が増加し、結果として、離職せずに残った者が10年超勤続した層となる。このため、女性では、勤続10年超で業務の責任が重くなったと回答した割合が減少したと推察される。

女性正社員にとって長期勤続が難しい状況は、図表3に示した新卒就職正社員の勤続年数の分布にも表れている。勤続年数は、全体として男性正社員のほうが長期に、女性正社員のほうが短期に偏っているだけでなく、10年超の勤続者の割合は、男性が21.3%であるのに対し、女性では約半分の11.0%にとどまっている。

ここまで、若年女性正社員がキャリアを継続しようとする意識を強めているにもかかわらず、業務負荷や家庭責任との両立といった要因により、長期勤続が困難になっている実態を見てきた。その背景として、職場環境そのものが女性にとって不利な条件を含んでいる可能性がある。図表6は、初職で正社員として入職した会社の社風やそこでの職場トラブルについて、学歴別に男女の回答を比較したものである。

図表6 学歴別 初職が正社員であった者の性別と社風・職場トラブル(MA)

| 「会社全体で、積極的に従業員を育てていこう」という雰囲気がある | 短期間に何人もの従業員が次々と辞めていく | 人手不足で一人でも仕事を休むと業務が立ちゆかなくなる状況があった | ||||||

| N | ||||||||

| 高卒 | 男性 | 12.0 | 20.5 | *** | 24.2 | * | 818 | |

| 女性 | 11.4 | 30.1 | 30.7 | 329 | ||||

| 専門・短大・高専卒 | 男性 | 15.9 | 27.9 | 23.7 | *** | 548 | ||

| 女性 | 15.6 | 32.3 | 32.1 | 115 | ||||

| 大学・大学院卒 | 男性 | 16.5 | 23.7 | *** | 21.8 | *** | 1799 | |

| 女性 | 17.5 | 31.7 | 27.6 | 215 | ||||

| 学歴計 | 男性 | 15.2 | 23.6 | *** | 22.8 | *** | 3165 | |

| 女性 | 15.7 | 31.6 | 29.7 | 659 |

***p<.001 **p<.01 *p<.05

※カイ2乗検定の結果、有意差が認められた項目について網掛けで示した。

図表によれば、「会社全体で、積極的に従業員を育てていこうという雰囲気がある」と答えた割合には男女差が見られず、女性正社員も男性正社員と同様の認識を持っている。しかし一方で、「人手不足で、一人でも仕事を休むと業務が立ちゆかなくなる状況があった」と回答した割合は、すべての学歴において女性正社員のほうが高い。また、「短期間に何人もの従業員が次々と辞めていく」と感じた割合も、専門・短大・高専卒を除き、女性正社員が男性正社員を上回っている。

これらの結果は、従業員を積極的に育成しようとする会社側の姿勢に男女差がなくとも、女性正社員の方が人手不足感や働きづらさをより強く感じていることを示している。実際には、女性正社員が働く職場において、業務配分や人繰りなどの環境整備が十分に整っていないことが推測される。

変化の芽が根づく社会へ──女性正社員の主体的キャリア形成・勤続を支えるには

ここまで見てきたように、新しい世代の若年正社員は主体的にキャリアを築こうとする意識が高く、近年では、転職市場で優位が続く男性だけでなく、女性においてもその兆しが見られる。また、結婚・出産後に離職する女性正社員の割合も減少傾向にあり、若年女性が自分の希望する生き方やキャリアの発展性を意識し、正社員として勤続するようになってきたことは、非常に重要な萌芽であろう。

しかしながら、本調査で同時に明らかになったのは、そもそも女性は労働条件やワークライフバランスのよい職場に就職しづらいことに加え、こうした意識の変化に職場環境が追いつけていないために、勤続するうちにその芽を摘まれて離職してしまう女性が未だに多い現状である。男女雇用機会均等法から約40年が経ち、当時に比べて状況は改善してきたものの、まだまだ課題は山積している。

近年、男性の育休取得が進むなど、社会のあり方も少しずつ変わり始めている。しかし、若年女性のキャリア形成や勤続意欲を支えるには、男女問わず柔軟な働き方をあたりまえに選択できる環境を整え、家庭責任と仕事の両立要求が女性に集中する構造を根本から変えていくことが求められるのではないだろうか。

引用文献

- [1] 古屋星斗(2024)『若年労働者の離職と定着,その現代的論点(PDF:627KB)』日本労働研究雑誌No.767.

- [2] 労働政策研究・研修機構(2022)『大都市の若者の就業行動と意識の変容─「第5回 若者のワークスタイル調査」から─』労働政策研究報告書No.213.

- [3] 労働政策研究・研修機構(2021)『長期雇用社会のゆくえ─脱工業化と未婚化の帰結』労働政策研究報告書No.210. 労働政策研究・研修機構(2024)『地方の若者のキャリアの変化と職業意識─北海道・長野調査および東京都調査との比較から─』労働政策研究報告書No.231.

- [4] 労働政策研究・研修機構(2017)『若年者の離職状況と離職後のキャリア形成(若年者の能力開発と職場への定着に関する調査)』JILPT調査シリーズNo.164. 労働政策研究・研修機構(2019)『若年者の離職状況と離職後のキャリア形成Ⅱ(第2回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査)』JILPT調査シリーズNo.191.

- [5] 労働政策研究・研修機構(2025)『若年者の初職における経験と若年正社員の離職状況─第3回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査─』JILPT調査シリーズNo.250.

脚注

注1 本調査は、若者が安定的かつ健全にキャリアを形成できる職場・社会のあり方を探索することを目的として、第1回調査(2016年実施)、第2回調査(2018年実施)に続き、全国20歳~34歳の男女を対象に行ったWebモニター調査である。高校、専修学校専門課程(以下「専門学校」)、短期大学、高等専門学校、大学、大学院修士課程の修了者、かつ非在学者7,994名が回答している。調査の概要、集計、調査票については、労働政策研究・研修機構(2025)『若年者の初職における経験と若年正社員の離職状況─第3回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査─』JILPT調査シリーズNo.250を参照されたい。

注2 本稿では卒業後最初に就いた仕事を「初職」と定義する。

注3 本稿では、卒業した月の翌月末までに入職した者をさす。ここでは卒業時期の影響を検討するため、新卒就職正社員を分析対象としている。

注4 MAはマルチアンサーを意味する(以下同様)。

注5 大学進学率の上昇により、若い世代ほど高学歴者が多くなっていることも加味する必要があるが、学歴別に検討したところ、大学・大学院卒の女性だけでなく、高卒女性についても同様の傾向がみられた。

注6 ここでは、厳密なものではないが第2回調査との比較が含まれるため、第2回調査の対象者と属性を揃えるため、新卒就職正社員を対象として集計している。なお、図表3、図表4についても同様の理由により新卒就職正社員を対象とした。

注7 ここでは単純化のため企業規模を分けずに分析しているが、調査シリーズNo.250本体では企業規模別に分析を行っており、より業務の変化の幅が広いと考えられる企業規模300人以上の大企業では、より明確にこの傾向が生じている。