調査シリーズNo.250

若年者の初職における経験と若年正社員の離職状況

―第3回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査―

概要

研究の目的

若者が安定的かつ健全にキャリアを形成できる職場・社会のあり方を探索するため「第3回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査」を実施した。本報告では同調査の結果を、以下の2点を目的として分析した。

第一に、正社員以外の若者の能力開発に向けて正社員と正社員以外の若者とでは初職においてどのような経験の差があるのか探索した。

第二に、若年正社員の離職背景を検討するため、初職が正社員であった若者のうち調査時点まで勤続している者と離職した者の初職における経験を比較した。

研究の方法

2023年11月に、20~34歳の高校卒~修士修了の非在学者を対象にWebモニター調査「第3回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査」を実施した(回収目標数8,072、回収有効票7,994)。

主な事実発見

1)初職が非正社員であった若者は、正社員であった若者と比較して職場での教育訓練や組織へのエンゲージメントが不足しており、長期間勤続しても成長につながりにくいことに加え、仕事の悩みの相談相手にも乏しい傾向にある。一方で、初職が正社員の若者は非正社員の若者より職場トラブルを経験した者が多い。特に女性正社員にとって、職場が働きづらさや負担感を感じやすいものであり、勤続に伴い家庭責任との両立が障壁となるなど、長期勤続しやすい環境が十分に整っていないことがうかがえる。

2)第2回調査と比べた場合の新卒就職正社員の就職後3年以内離職率は、専門・高専・短大卒の男性を除くと長期的には低下傾向にある。一方で感染症拡大が始まった2020年春以降に卒業した世代では、初職入職直後に歓迎会など職場の仲間として受け入れられた実感を得る機会や対面で教育訓練を受ける機会が不足していることや、初任給額が上昇傾向にあることが、今後の離職傾向に影響をもたらす可能性がある。

3)卒業後初めて就いた仕事(初職)が正社員であった若者を、調査時点までに離職した人と勤続している人とに分けて初職の特徴を比較した。離職者の初職は教育訓練や職場コミュニケーションに乏しく、法令倫理違反や短期間に大量の離職が発生する傾向がみられた。さらに長時間労働者の比率が高く給与額も低い。様々な職場トラブルが発生する傾向もみられた。これらの特徴は第2回調査でもみられた。一方で、第2回調査では女性にだけみられた、人手不足で業務がまわらない・休みをとれない状況が離職につながる傾向が本調査では男性にも確認されるようになった。

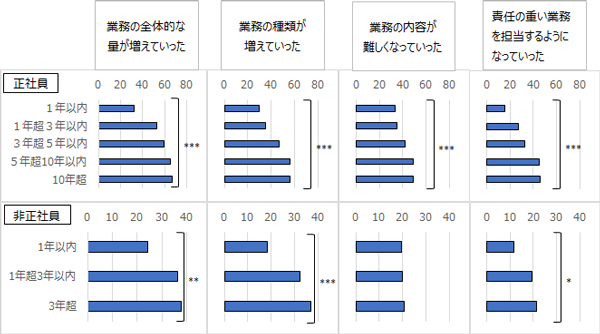

図表1 男性正社員・非正社員における勤続期間と業務の変化

*** p<.001 **p<.01 *p<.05

※数値はあてはまると回答した割合

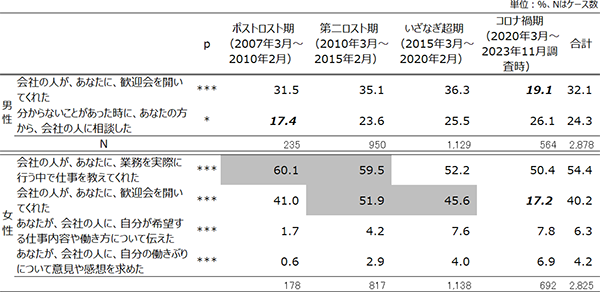

図表2 新卒就職者が初職入職3ヶ月後までに経験した教育訓練と職場コミュニケーション(MA、性・卒業時期別、抜粋)

*** p<.001 **p<.01 *p<.05 ※カイ二乗検定時には「不詳」を除いた

※検定結果が有意でかつ各コーホートの%を合計の%と比べて5%ポイントを超えて高い場合を網掛、低い場合を斜体で示した。

政策的インプリケーション

- 正社員以外の雇用形態でキャリアをスタートした若者に不足しがちな教育訓練機会やソーシャルネットワークについて、公的機関による支援をさらに充実させる必要がある。また、正社員に対する適切な雇用管理や、女性正社員が長期勤続しやすい環境整備を引き続き推進することが求められる。

- 新規学卒者の労働市場は景況や人口動態など大きな社会変動による影響を強く受ける。本調査では、感染症拡大による社会活動の自粛や、若年労働力の減少による初任給の引き上げが、若者の離職傾向に今後影響を及ぼす可能性が示唆されており、動向を継続的に注視していくことが必要である。

- 若者の職場定着に必要な要素に大きな変化はみられず、これからも雇用主には正確な情報提供、適切な労働条件、教育訓練やコミュニケーションの充実、ハラスメント等職場トラブルの防止を求めていくことが肝要だろう。

政策への貢献

次期青少年雇用対策基本方針の策定に向けた検討への活用

本文

分割版

お詫びと訂正(2025年6月3日)

本文に誤りがありましたので、以下のとおり訂正してお詫びいたします。本文PDFはすでに訂正済です。

p.8 14行目

- 誤:

- 「○「産業」=日本標準産業分類(平成 19 年 11月改定)の大分類(一部中分類)に準拠する」

- 正:

- 「○「産業」=日本標準産業分類(平成 25 年 10月改定)の大分類(一部中分類)に準拠する」

研究の区分

プロジェクト研究「技術革新と人材開発に関する研究」

サブテーマ「技術革新と人材育成に関する研究」

研究期間

令和5~6年度

執筆担当者

- 岩脇 千裕

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 小黒 恵

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 小杉 礼子

- 労働政策研究・研修機構 元統括研究員

- 久保 京子

- 東京大学多様性包摂共創センター 特任研究員

- 陳 炯楷

- 労働政策研究・研修機構 アシスタントフェロー

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム