労働政策研究報告書 No.210

長期雇用社会のゆくえ

―脱工業化と未婚化の帰結

概要

研究の目的

第3期プロジェクト研究シリーズ『日本的雇用システムのゆくえ』の続編として、日本的雇用慣行の中でも長期雇用に焦点を当て、今後も長期雇用が存続する可能性を検討し、存続する条件と崩壊する条件を明らかにすること。

研究の方法

企業の人事労務管理を対象とした企業調査班と個人の就業行動に着目した個人調査班に分かれて、労働需要と労働供給の両面から研究を行う。本報告書を作成した個人調査班においては、全国25~64歳の男女を対象とした個人アンケート調査を実施した。

主な事実発見

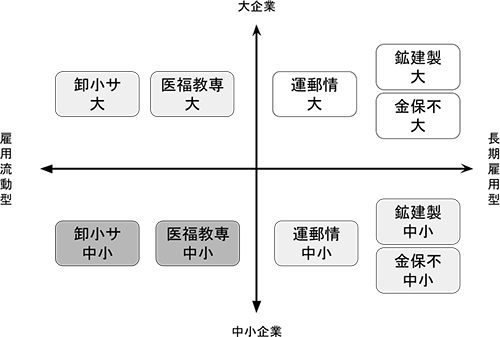

- 非製造業大企業の中でも「金融・保険・不動産業」や「運輸・情報通信業」では製造業等の第二次産業と同様の長期勤続傾向がみられる。一方、サービスセクターは初職継続率が低く、雇用流動化傾向がみられる (1)。長期雇用セクターと雇用流動セクターをまたがる転職は少なく、2種類の労働市場が併存していることがうかがえる(図表1)。

- 女性の長期勤続傾向は若い世代ほど顕著であるが、既婚女性が企業に定着する一方で未婚女性は雇用流動化傾向がみられる。だが、未婚女性も老親の手助けをするようになると企業への定着志向が高まる。

- 仕事満足度や失業不安において雇用流動セクターと長期雇用セクターの差はないが、雇用流動セクターは長期雇用セクターに比べて賃金水準が低く、転職によって賃金が上昇する機会に恵まれているともいえない。

- 雇用の安定より自分のしたい仕事を重視する意識が転職を活発にしている側面がある。職業や職務より小さい仕事の単位である「タスク」の類似性が賃金の面で不利を受けない転職を可能にしている。

(1)^本報告書ではサンプルサイズの制約から、サービス業を広義の専門サービス業(医療・福祉、教育・学習支援、学術研究、専門・技術サービス業)と接客・販売等の対人サービス業(卸売・小売業、飲食・宿泊・その他サービス業)の2つに分けているが、どちらも雇用流動化傾向がみられる。

図表1 産業別の雇用システム類型

政策的インプリケーション

- 非製造業においても、セーフティネットとしての長期雇用は維持されている

- その一方で、未婚化と経済のサービス化を背景に、雇用流動層も拡大傾向にある。

- 良質な雇用機会を求めて転職できるようになるために、タスクにもとづくポータブルスキル(企業を超えて持ち運び可能なスキル)の開発が有効である

政策への貢献

今後の労働政策を検討する上での基礎知識を提供する資料。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者一覧・目次(PDF:547KB)

- 序章 調査研究の目的と概要(PDF:1.1MB)

- 第I 部 長期勤続と転職の実情(PDF:3.2MB)

- 第II 部 未婚化と男女のキャリア(PDF:1.2MB)

- 第III 部 安定雇用の価値を問う(PDF:1.4MB)

- 付属資料「職業と生活に関する調査」調査票 (PDF:1.0MB)

研究の区分

サブテーマ「産業構造と人口構造の変化に対応した雇用システムのあり方に関する研究 」

研究期間

平成29~令和3年度

研究担当者

- 池田 心豪

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員