労働政策研究報告書No.234

母子世帯の階層的分断の実相と趨勢

―経済的自立と子どものウェルビーイングの課題―

概要

研究の目的

本報告書の目的は、これからの母子世帯の経済的自立に関する政策のあり方を議論することである。これまでのひとり親世帯研究においては、①社会保障制度と貧困の視点、②女性労働と就業支援の視点、③離婚と親子関係の視点が注目されてきた。本報告書では、この3つの視点に着目し、JILPTが2011年から2022年にかけて継続的に行っている子育て世帯全国調査を用いた定量的分析によって、母子世帯の経済的自立と子どものウェルビーイングに関する課題を明らかにしている。

研究の方法

子育て世帯全国調査の結合データ(2011~2022年)を用いた二次分析。

主な事実発見

1.社会保障制度と貧困の視点

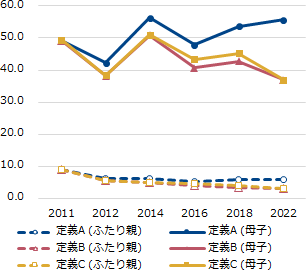

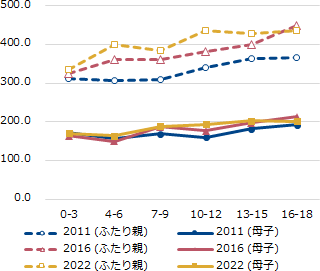

第1章によれば、この10年間で母子世帯の経済状況は改善しているが、子育て世帯の中における相対的位置でみると母子世帯の経済状況はむしろ悪化している(図表1)。また、近年の貧困母子世帯においては初職が非正規雇用である人の割合が特に増えているという偏りがみられた。第2章によれば、ふたり親世帯ではライフステージに伴って所得が向上していく傾向がある一方で、母子世帯ではそうした傾向がほとんど観察されず、世帯間の所得格差はライフステージ後半において大きくなる特徴がある(図表2)。さらに、ふたり親世帯の所得のみ増加しているため世帯間の所得格差は近年拡大している。第3章によれば、2018年の児童扶養手当の改正(全部支給の所得限度額の引き上げ)によって全部支給を受けられる母子世帯は増加しているものの、母子世帯全体の貧困率や働き方の改善にはつながっていない。

図表1 貧困率の推移(定義A~C):世帯タイプ別

注:貧困率の定義は(A)各年度のデータ内の等価世帯所得の中央値の50%未満、(B)2012年のデータ内の等価世帯所得の中央値の50%未満を実質化した値(各年度の所得は、等価世帯所得の実質値)、(C)厚生労働省「国民生活基礎調査」の各年の全世帯の等価世帯所得の中央値の50%未満である。ふたり親世帯の値は左軸、ひとり親世帯の値は右軸を基準にしている

図表2 世帯構造別にみた年次別ライフステージ別調整所得の平均値(万円)

2.女性労働と就業支援の視点

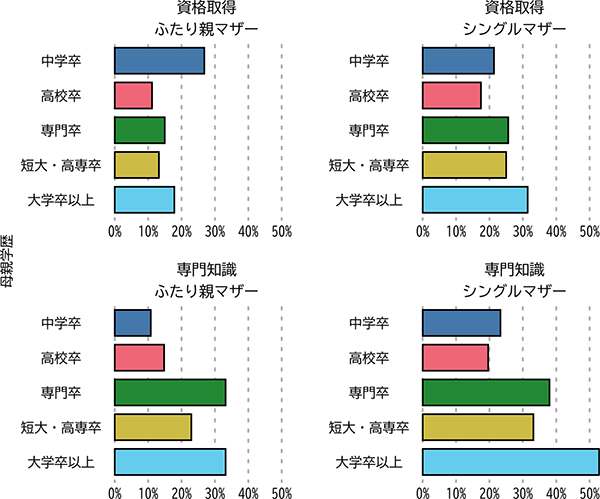

第4章によれば、高卒以下と短大卒以上のシングルマザーでは就業構造が異なっており、特に雇用形態・職業・キャリア類型における違いが大きく、高卒以下は特に顕著に「非典型一貫」キャリアが増加している一方で、短大卒以上は「正規継続」キャリアが増加している(図表3)。そして、この学歴間の就業構造の違いは賃金格差にもつながっている。第5章によれば、父親と比べて、シングルマザーとふたり親マザーの職域は、事務職や専門職比率が高く、医療・福祉・教育セクターでの就業率が高い一方で、管理職比率が低く、製造業や公務員での就業率が低く、一社継続型キャリアの割合が低いという特徴がある。そして、同じ学歴階層・職業階層・産業セクター・長期勤続状況であっても、シングルマザーとふたり親マザーは父親より年収が低い。第6章によれば、就業形態と学歴の違いを考慮しても、ふたり親マザーと比べてシングルマザーの自己啓発実施率は高く、特に短大卒以上の有業シングルマザーの自己啓発実施率が高い(図表4)。また、短大卒以上のシングルマザーにおいては自己啓発と公的職業訓練の利用経験や利用意向との関連が相対的に弱い。第7章によれば、母子世帯における経済的自立の一つの目安とされる年収300万円以上を得る確率は、高等職業訓練促進給付金事業の訓練受講者の方が非受講者に比べて9.5%ポイント高い。しかし、訓練受講が全体の就労年収に及ぼす影響は確認されなかった。

図表3 シングルマザーの出生コーホート・学歴別の職業分布

図表4 自己啓発実施率の世帯・学歴間比較(有業者)

3.離婚と親子関係の視点

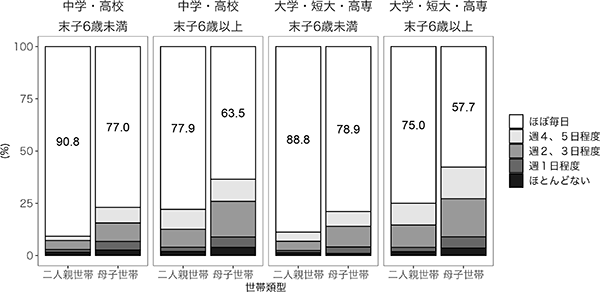

第8章によれば、世帯収入には母子世帯内部で学歴階層による差異があり、高学歴母子世帯の世帯収入は相対的に高い。また、母子世帯では、学歴にかかわらず子どもへの時間的投資が少ないが(図表5)、子どもへの教育投資については学歴による差異がある。第9章によれば、母親の年齢やライフステージ(末子年齢)などを統制するとむしろ高学歴層の母親の方が低学歴層の母親よりも子どもへの時間的投資が少ない傾向があり、高学歴層において子どもへの時間的投資に関する初婚世帯と離死別世帯の格差が特に大きい。さらに、初婚世帯と比べて再婚世帯のほうが子どもへの時間的投資が少ない。第10章によれば、無業と比べて就労している母親ほど育児放棄の経験がわずかに多いが、雇用形態や職業キャリアによる違いはない。ふたり親世帯と比べて母子世帯では行き過ぎた体罰と育児放棄の経験が多い。

図表5 世帯類型・母学歴・末子年齢別にみた、母親が子どもと夕食を一緒に取る頻度

政策的インプリケーション

本報告書ではこの10年間のひとり親世帯政策について次のような結論を導き出せると考えている。すなわち、この10年間の政策については、就労による経済的自立の達成に全く効果がなかったというよりも、階層的分断が拡大する母子世帯全体で経済的自立を達成するためには「馬力」が十分ではなかったといえるのではないだろうか。職業能力開発の重視という形での就業支援施策が効率的に作用する層は限定的であり、経済的貧困以外の時間的貧困の解消については就業支援施策が貢献できる余地は限られている。経済的・非経済的側面を含めた、総合的な意味での「自立」を母子世帯が達成するためには、社会保障(福祉)と労働政策(就労)のバランスや、家族政策の新たな展開を踏まえた総合的な枠組みの中で検討していく必要があるだろう。個別の政策的示唆については以下の通りである。

1.女性労働と就業支援の視点

シングルマザーの特徴として、その多くが高卒出身であり、初職非正規やサービス職に就くものが多いという特徴を踏まえた政策的介入が重要である。これは均等・両立・女性活躍施策が典型的に想定する「大卒・初職正規・ホワイトカラー」というイメージと明確に乖離しているため、低学歴層出身の女性に対する均等・両立・女性活躍施策の強化がシングルマザーの経済的自立に貢献しうる。また、低学歴層出身者はキャリアの初期時点で不利を抱えており、それが後に挽回できるよう、労働市場におけるセカンド・チャンス(より良い条件の仕事への転職のしやすさなど)の整備が重要である。その一例として、シングルマザーにおいて活発な自己啓発などの労働者の主体的能力開発を活用することが考えられる。そうした主体的能力開発として期待されている高等職業訓練促進給付金事業は、母子世帯において一定の経済的自立を達成する効果があるが、利用ニーズと制度メニューにミスマッチが生じており、その解消が重要である。

総合的にみれば2000年代以降の「福祉から就労へ」の過程で重視されるようになった、就業支援によるシングルマザーの経済的自立は少なくとも高学歴層のシングルマザーについてはポジティブに作用していたと評価できる。しかし、シングルマザーの多くは低学歴層出身であり、そうした政策から得られるメリットが少ない労働市場上のポジションに制度的・構造的に位置づけられているため、就労のみによる経済的自立の達成が困難な層も存在していることを認識するべきである。

2.社会保障制度と貧困の視点

母子世帯全体の貧困リスクも平均的には改善しているなかで貧困母子世帯の特徴は近年より経済状況が困難な方へと偏りをみせている。母子世帯において貧困からの脱出が可能になっている層とそうではない層への分化が生じていることを踏まえ、貧困からの脱出により近い層と貧困からの脱出が困難である層のそれぞれに対して異なるアプローチを採用することが重要である。児童扶養手当の全部支給の所得限度額の引き上げは貧困からの脱出により近い層に対しての影響が大きいと考えられ、貧困からの脱出の最後の一押しとして作用している。その一方で、今日においても貧困からの脱出に大きな困難を抱えている母子世帯層に対する所得保障や社会保障制度のあり方を改めて考えることが重要である。ライフステージに伴う所得上昇傾向がみられないことが、母子世帯におけるライフステージの変化に伴う貧困リスクへの対応を困難にしている面があり、ライフステージ後半で母子世帯の経済状況がより深刻になるということを踏まえた所得再分配等の社会保障制度が求められる。

3.離婚と親子関係の視点

母子世帯は共通して子どもへの時間的投資の不足に直面しており、比較的経済的貧困からの脱出が近い高学歴層においても時間的貧困からの脱出はそれほど簡単ではない。こうしたことから、就労による経済的自立の達成の裏側で時間的貧困を受け入れざるを得ないような状況があるかという点について、「福祉から就労へ」の政策転換に潜む構造的な限界を疑う必要がある。世帯類型に関わらず、就労している母親ほど子どもの加虐経験が高いといった形で、親子関係に深刻な問題が生じている傾向が多い。そのような背景には、世帯類型に関わらず、母親が共通して稼得役割とケア役割という2つの役割負担に直面していることが影響している。特に母子世帯においては2つの役割の負担が大きな影響を与えうるため、母子世帯が経済的自立を達成する裏側で親子関係が犠牲にならないよう、家族福祉の視点からの支援も必要である。

政策への貢献

母子世帯の経済的自立を巡る政策立案の基礎資料としての活用される予定。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「多様な人材と活躍に関する研究」

サブテーマ「多様な人材と活躍に関する研究」

研究期間

令和5~6年度

執筆担当者

関連の研究成果

- 労働政策研究報告書No.159『子育てと仕事の狭間にいる女性たちJILPT子育て世帯全国調査 2011の再分析―』(2013年)

- 労働政策研究報告書No.189『子育て世帯のディストレス』(2017年)

- 労働政策研究報告書No.208『仕事と子どもの育成をめぐる格差問題』(2021年)

- 資料シリーズNo.146『子育て世帯のウェルビーイング―母親と子どもを中心に―』(2015年)

- 調査シリーズNo.95『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査』(2012年)

- 調査シリーズNo.109『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2012(第2回子育て世帯全国調査)』(2013年)

- 調査シリーズNo.145『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2014(第3回子育て世帯全国調査)』(2015年)

- 調査シリーズNo.175『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2016(第4回子育て世帯全国調査)』(2017年)

- 調査シリーズNo.192『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2018(第5回子育て世帯全国調査)』(2019年)

- 調査シリーズNo.239『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2022―第 1 回(2011 年)~第 6 回(2022 年)子育て世帯全国調査の基礎的集計』(2024年)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム