調査シリーズNo.145

子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2014(第3回子育て世帯全国調査)

記者発表「第3回子育て世帯全国調査」結果速報 (PDF:393KB)

概要

研究の目的と方法

本調査は、2011年と2012年に行われた第1回と第2回「子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査」(略称:子育て世帯全国調査)に続く第3回調査である。

子育て世帯の生活状況と保護者の就業実態などを調査し、今後の保護者の仕事に対する支援策のあり方等を検討するための基礎資料を収集することが主な目的である。

調査の概要

①調査対象の母集団 :末子が18歳未満のふたり親世帯またはひとり親世帯(全国)

(※いずれも核家族世帯に限らず、親族との同居世帯を含む)

②調査方法:訪問留置き回収法

③標本数:ふたり親世帯2,000 ひとり親世帯2,000

④標本抽出方法:住民基本台帳から層化二段無作為抽出

⑤調査期間:2014年11月~12月(原則として11月1日時点の状況を調査)

⑥有効回収数:ふたり親世帯1,416票、母子世帯724票、父子世帯53票、その他世帯4票

⑦有効回収率(世帯計):54.9%

主な事実発見

- ひとり親世帯と多子世帯の暮らし向きはより厳しい。現在の暮らし向きのゆとり感をたずねたところ、子育て世帯の13.7%(ふたり親世帯11.8%、ひとり親世帯27.3%)は暮らし向きが「大変苦しい」と回答している。子ども数でみると、「子1人」世帯の12.4%、「子2人」世帯の13.0%、「子3人以上」世帯の17.0%は暮らし向きが「大変苦しい」と回答しており、多子世帯の暮らし向きは比較的厳しい状況にあることが分かる。

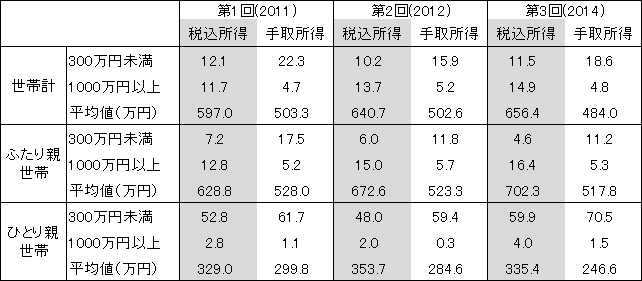

- ふたり親世帯の低所得世帯比率は減少傾向であるが、ひとり親世帯は逆に増加している。税込所得300万円未満の低所得世帯は、ふたり親世帯の4.6%を占めており、第1回調査(7.2%)と第2回調査(6.0%)と比べて減少傾向にある。一方、ひとり親世帯の59.9%が低所得世帯であり、第1回調査(52.8%)と第2回調査(48.0%)時より増えている(図表1)。

- 子どもの妊娠や出産を機に仕事をやめる母親が依然として多い。2割の母親は、第1子の妊娠判明直前(t1)ですでに無職状態にいる。t1では有業であったが、出産3カ月後または1年後に無職となった「出産退職」の母親は、全体の43.1%を占めている。一方、妊娠・出産前後に「就業継続」した母親は、32.7%である。そのうち、妊娠前有業だった母親の出産後就業継続率は、43.1%となる。

- 子育て中の女性全体では、これまでに育児休業制度を利用したことがある者の割合(育休経験率)は、21.1%であるが、「2010-14年」に第1子を出産した女性の育休経験率は35.1%に達している。女性全体の育休経験率は、第1回(2011)調査(17.8%)と第2回(2012)調査(19.6%)に続き、上昇傾向にある。

- 子育て女性全体の時短経験率は8.4%、前回調査から2.9ポイント上昇している。有業母親のうち、現在短時間勤務制度を利用中の者は4.3%である。時短利用中の比率が高いのは、2010年以降に第1子を出産した有業母親(15.7%)と末子が3歳未満の有業母親(14.3%)である。

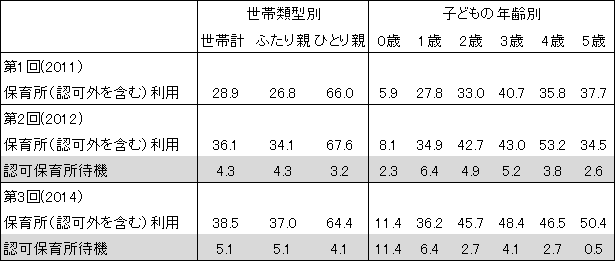

- 6歳未満の子どもを育てている世帯の保育所利用率は38.5%であり、一番下の子どもが現に保育所を利用しておらず、認可保育所を申し込んだが入所できなかった保育待機世帯は、5.1%である。認可保育所の待機率がとくに高いのは、低年齢児童のいる世帯(0歳児11.4%、1歳児6.4%、2歳児2.7%、3歳児4.1%)である((図表2)。

- 保護者が望む公的支援の1位は「金銭的援助」、2位は「保育サービス」である。ふたり親に比べて、ひとり親は「金銭的支援」を選ぶ割合が高く(82.2% vs.74.9%)、「保育サービス」(43.1%vs.51.4%)と「休業・休暇の期間延長」(9.3%vs.16.2%)を選ぶ割合は低い。高学歴層に比べて低学歴層は、「金銭的支援」を選ぶ割合が高く(79.8%vs.72.8%)、「保育サービス」(43.7%vs.55.2%)と「休業・休暇の期間延長」(11.0%vs.18.5%)を選ぶ割合は低い。

図表1 子育て世帯の所得分布(%)

注:(1)復元倍率(母集団数/有効回答数)で重み付けした集計値である。

(2)手取所得が負または税込所得の半分未満の場合、欠損値としている。

図表2 保育所の利用率と認可保育所の待機率(%)

注:(1)復元倍率(母集団数/有効回答数)で重み付けした集計値である。

(2)集計対象は、6歳未満の子どもを育てている世帯である。6歳未満の子どもが2人以上いる場合、一番下の子どもの保育所利用状況についてである。

(3)「認可保育所待機」とは、一番下の子どもが現に保育所を利用しておらず、認可保育所を申し込んだが入所できなかったこと(申し込み経験が複数回ある場合、その直近の1回について)を指す。

政策的インプリケーション

- 子育て世帯、とくにひとり親世帯と多子世帯への所得再分配を強化する必要がある。

- 0歳児と1歳児の認可保育所待機率がとくに高く、新たな受入れ策を検討すべきである。

政策への貢献

子育て世帯への就業・経済支援のあり方において、本調査研究の結果が貴重な基礎資料となる。

本文

全文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次・調査・結果の概要(PDF:469KB)

- Ⅰ 調査の目的と概要

Ⅱ 標本抽出方法の詳細

Ⅲ 本調査シリーズの位置づけ

Ⅳ 調査結果の概要(PDF:1.0MB) - 付属資料(PDF:1.7MB)

研究の区分

プロジェクト研究 「企業の雇用システム・人事戦略と雇用ルールの整備等を通じた雇用の質の向上、ディーセント・ワークの実現についての調査研究」

サブテーマ「女性の活躍促進に関する調査研究プロジェクト」

研究期間

平成26年度

執筆担当者

- 周 燕飛

- JILPT 副主任研究員

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.87)。

関連の調査研究

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム