労働政策研究報告書 No.208

仕事と子どもの育成をめぐる格差問題

概要

研究の目的

2010年代の好景気により、日本の女性就業者数(15~64歳)は、2012年末から2019年末までの7年間で217万人も増えた。それと同時に、女性の就業率は空前の高さである。2018年は15~64歳女性の就業率が69.6%に達し、その2年前(2016年)から米国やフランス(ともに67%)を上回った。景気回復が始まった2012年からの6年間で9ポイントも上がり、世界的にみてもとても早いペースの上昇である。

女性雇用をめぐっては明るい動向がある一方、女性のグループ内において持つ者と持たざる者の間に格差拡大のリスクも潜んでいる。例えば、一般的には高学歴の女性は高収入の男性、低学歴の女性は低収入の男性と結婚するという「同類婚」の傾向がある。また、学歴水準の低い女性ほど、離婚しやすく経済的困難に陥るリスクが高い。情報収集能力に長けてより多くの人的資本を持つ中高収入家庭の高学歴女性は、国の就業支援制度を積極的に利用して出産後もキャリアを継続したり、好況の労働市場で条件の良い再就職に就いたりする可能性が高い。一方、情報へのアクセス手段が乏しい貧困家庭の低学歴女性は、充実した支援制度や好景気の恩恵にうまくあずかれないことが多い。その結果、好景気と拡大した就業支援制度の陰で、女性内部の雇用格差がむしろ拡大していく恐れがある。

中高収入層に偏った女性の雇用改善は、家庭収入の二極化に拍車をかけることになりやすい。また、家庭の経済的困難は、子どもにおける学業成績の不振や、肥満などの健康問題、自己肯定感の低下等メンタルの問題を誘発することが指摘されている。そのため、女性内部の雇用格差の拡大は、子どもの間にも格差を広げてしまう可能性がある。言い換えれば、女性内部の格差拡大が家庭収入の二極化を加速させ、ひいては子どもの問題へと発展していく構図が垣間見える。

本報告書は、こうした時代的背景を踏まえながら、独自のアンケート調査の結果に基づき、2010年代に入ってから、日本の子育て女性の仕事と子どもの育成をめぐる格差拡大の実態やその背景などを探っている。また、経済的困難がとりわけ深刻であるひとり親世帯について、貧困解消の具体策を考えることとしている。

研究の方法

以下のアンケート調査の個票データに対する二次分析。

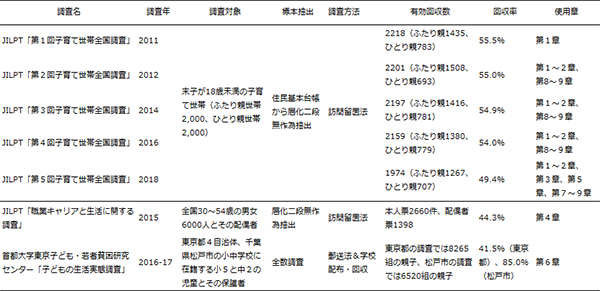

図表1 本報告書の分析に用いられる主な調査データ

注:調査の方法および結果の詳細については、JILPT(2012、2013、2015、2017a、2017b、2019)を参照されたい。

主な事実発見

本報告書は、複数時点で行った大規模全国調査(主に「子育て世帯全国調査」)の個票データに対する二次分析の結果をもとに、2010年代の好景気と女性全体の雇用改善の背後に潜んでいる、仕事と子どもの育成をめぐる格差拡大の実態とその背景を探った。

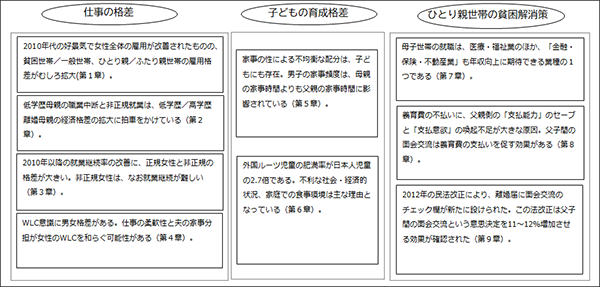

分析の結果、子育て女性の仕事をめぐっては、格差拡大の実態が浮き彫りになった。第1章(阿部論文)では、2010年代の好景気で女性全体の雇用が改善されたものの、貧困世帯/一般世帯、ひとり親/ふたり親世帯の雇用格差がむしろ拡大したことが分かった。第2章(Raymo and Wang論文)では、低学歴/高学歴離婚母親における経済格差の拡大に、低学歴母親の就業中断と非正規就業が関連づけられている。第3章(中里論文)では、2010年以降の就業継続率の改善が、正規女性に偏っており、非正規女性はなお就業継続が難しい実態が明らかになった。第4章(御手洗論文)では、ワークライフコンフリクト(WLC)意識に男女格差の存在を指摘し、仕事の柔軟性と夫の家事分担が女性のWLCを和らげる可能性があることを示唆した。

特定のテーマに限定した分析ではあるものの、子どもの育成格差の存在も確認されている。第5章(西村論文)では、家事の性による不均衡な配分は、子どもにも存在していることを確認し、男子の家事頻度は、母親の家事時間よりも父親の家事時間に影響されていることを示した。第6章(周論文)では、急増傾向にある外国ルーツ児童の肥満率は日本人児童の2.7倍であるというショッキングな調査結果を明らかにし、不利な社会・経済的状況、家庭での食事環境が主な理由となっていることを突き止めた。

母子世帯の貧困解消策においては、仕事の業種や特性、養育費の確保と面会交流の促進といった視点から議論を展開している。第7章(池田論文)では、母子世帯の就職は、医療・福祉業のほか、「金融・保険・不動産業」も年収向上に期待できる業種の1つであることを示唆した。第8章(周論文)では、養育費の不払いに、父親側の「支払能力」の保留と「支払意欲」の喚起不足が大きな原因とし、父子間の面会交流は養育費の支払いを促していることを示した。第9章(大石論文)では、2012年の民法改正は父子間の面会交流という意思決定を11~12%増加させる効果があったことを確認した。

図表2 各章が取り組む主なテーマと知見

出典:筆者による整理。

政策的インプリケーション

上記の分析から得られる政策的インプリケーションが大きく3つ挙げられる。

まず、貧困家庭の低学歴女性も、就業支援制度の充実の波に乗れるよう、支援していくことが大切である。自らSOSを発することができない弱者層に、さまざまな手段を講じて支援情報を確実に届け、寄り添うような「伴走型」のワンストップ支援を展開する必要があろう。

次に、家庭内の経済的困難や不健康な養育環境が、子どもに及ぼす不利益を最小限に抑えるよう、学校や社会での支援プログラムの充実が求められる。例えば、朝食抜きが常態化している児童への無料朝食の提供や、課外での無料の学習支援、キャリア教育とカウンセリングサービスの強化等の支援を検討してはどうか。

最後に、とくに大きな経済的困難を抱えているひとり親世帯に対して、就業支援の対象となる職域の拡大や、養育費の「支払意欲」を喚起するような取組み、養育費の強制徴収も視野に入れて検討すべきである。

政策への貢献

本研究成果は、女性の活用と子育て支援の基礎資料としての活用が期待される。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「働き方改革の中の労働者と企業の行動戦略に関する研究」

サブテーマ「育児・介護期の就業とセーフティーネットに関する研究」

研究期間

平成29年度~令和2年度

研究担当者(執筆順)

- 周 燕飛

- JILPT 主任研究員

- 阿部 彩

- 東京都立大学人文社会学部教授

- James Raymo

- 米国プリンストン大学社会学部教授

- Jia Wang

- 米国ウィスコンシン大学マディソン校 博士後期課程

- 中里 英樹

- 甲南大学文学部教授

- 御手洗 由佳

- JILPTアシスタントフェロー

- 西村 純子

- お茶の水女子大学基幹研究院准教授

- 池田 心豪

- JILPT主任研究員

- 大石 亜希子

- 千葉大学法政経学部教授

関連の研究成果

- 調査シリーズNo.95『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査』(2012年)

- 調査シリーズNo.109『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2012(「第2回子育て世帯全国調査」)』(2013年)

- 調査シリーズNo.145『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2014(「第3回子育て世帯全国調査」)』(2015年)

- 調査シリーズNo.169『企業の人材活用と男女のキャリア』(2017年)

- 調査シリーズNo.175『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2016(「第4回子育て世帯全国調査」)』(2017年)

- 調査シリーズNo.192『子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2018(「第5回子育て世帯全国調査」)』(2019年)