資料シリーズ No.146

子育て世帯のウェルビーイング―母親と子どもを中心に―

概要

研究の目的と方法

母親の就業と子どものウェルビーイングとの関係については、未知の部分が多い。例えば、出産後にどのタイミングで仕事に復帰すれば、子どもへの影響を最低限に抑えることができるのか。確かな答えがあれば、育児休業期間の検討が可能となる。母親の就業時間、就業形態と子どものウェルビーイングとの関係についても多くの謎が残っている。

JILPTでは、プロジェクト研究「子育て中の女性の就業に関する調査研究」の一環として、2011年と2012年に「子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査」(略称:「子育て世帯全国調査」)を行った。本資料シリーズは、その再分析の結果を中心に、母親の就業パターンが、母親自身および子どものウェルビーイングにどのような影響を及ぼしているのか等について、総合的に分析したものである。

本資料シリーズは、大きく3つのパートに分けられる。パート1(第1~3章)は、子どものウェルビーイングについての研究成果である。パート2(第4~5章)は、母親のウェルビーイングにフォーカスした議論である。パート3(第6章)は、母親が望む子育て・就業支援についての分析である。

研究の方法

JILPT「子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査」(略称:「子育て世帯全国調査」(2011・2012年調査)の再分析。

主な事実発見

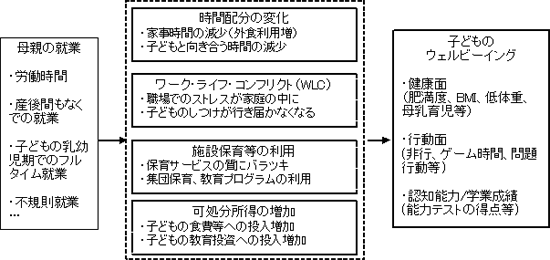

母親の就業が子どものウェルビーイングに最終的にどのような影響を与えるのかは、子育て時間の減少、ワーク・ライフ・コンフリクト(WLC)等による「負の効果」と、可処分所得の増加、集団保育でのペアレンティング・スキル不足の補い等による「正の効果」の力学関係にあると思われる(図表1)。1990年代以降に欧米で行われた研究(内生性問題を一定程度制御した研究を中心に) から得られた比較的一致した意見として、母親の就業と子どものウェルビーイングとの関係は、子どもの年齢によって異なるものの、総じてその影響が限定的で、思ったほどネガティブな影響はない、というものがある。ただし、子どもが満1歳までの乳児期での早すぎる仕事復帰や、質の悪い保育サービスを利用しながらの就業は、子どものウェルビーイングの低下につながりやすい(第1章)。

図表1 母親の就業が子どもに影響を及ぼす主な経路

出所:Ashlesha et al.(2014)、Johnson et al.(2012)、Blau and Grossberg(1992)を参考しながら筆者が作成。

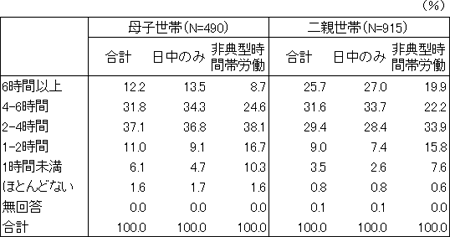

母親の夜間等非典型時間での就業は、子どもと過ごす時間(睡眠時間を除く)や子どもとの夕食回数の減少につながりやすく、長期的にみて、子どもに深刻な影響が生じる懸念がある(図表2)。二親世帯の母親の場合、貯蓄なしまたは貯蓄を取り崩している者、子どもの年齢が3歳以上である者は、非典型時間帯で働く確率が高い。一方、母子世帯の母親の場合、子どもに高等教育を受けさせる予定のある者、副業に従事している者が、非典型時間帯で働く確率が高い。母子世帯の母親は、子どもの高等教育費を貯めるため、2つ以上の仕事を掛け持ちするなど、非典型時間帯で働いて収入を増やすほかないという問題が浮き彫りになっている(第2章)。

図表2 母親が子どもと過ごす時間の分布

注:「日中のみ」は日中のみ働いている場合を指し、「非典型時間帯労働」は早朝・夜間・深夜のいずれかに働いている場合を指す。

また、子どものウェルビーイングは、母親の生い立ちからも影響を受けている。10代後半の若年母親から生まれた子どものウェルビーイングを調べたところ、そのウェルビーイングが顕著に低いこと(学業不振、不健康、不登校)が分かった。統計的推定の結果、若年出産は、低学歴となるリスク、無配偶となるリスクにそれぞれ大きな影響を与え、それらが低所得となるリスクを高め、この3つの要素(低学歴、無配偶、低所得)による複合的な影響が子どものウェルビーイングを悪化させていることがわかった。子どものウェルビーイングの低下は、若年出産そのものによる影響というより、若年出産が引き起こす母親の低学歴、無配偶による間接的な影響の結果といえる。(第3章)。

政策的インプリケーション

質の高い保育サービスの提供や、子どもが満1歳までの休暇取得の権利を母親に保障することは、子どものウェルビーイングを守る意味では非常に重要である。また、子どものウェルビーイングを守る視点からも、母子世帯の母親に対する就業支援と併行して、所得支援策の一層の充実や、若年出産した女性が低学歴にならないような支援策が必要である。

政策への貢献

本研究成果は、女性の活用と子育て支援に係る政策立案の基礎資料としての活用が期待される。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください

- 表紙・まえがき・執筆者・目次(PDF:545KB)

- 序章 研究の趣旨、方法と主な内容

第1章 文献サーベイ:母親の就業と子どものウェルビーイング(PDF:789KB) - 第2章 母親の非典型時間帯労働の実態と子どもへの影響(PDF:721KB)

- 第3章 絡み合うリスクと子どもへの影響:婚前妊娠、若年出産、離婚(PDF:793KB)

- 第4章 母親の不本意就業とそのウェルビーイングに与える影響(PDF:968KB)

- 第5章 シングルマザーの幸福度、健康と経済的ウェルビーイング(PDF:615KB)

- 第6章 子育て期の母親に求められている支援策(PDF:655KB)

- 付属資料:特別集計-父子世帯の現状(PDF:1.2MB)

研究の区分

プロジェクト研究「企業の雇用システム・人事戦略と雇用ルールの整備等を通じた雇用の質の向上、ディーセント・ワークの実現についての調査研究」

サブテーマ「女性の活躍促進に関する調査研究プロジェクト」

研究期間

平成24~26年度

執筆者

- 周 燕飛

- JILPT 副主任研究員

- 大石 亜希子

- 千葉大学法経学部教授

- 阿部 彩

- 国立社会保障・人口問題研究所部長

- 馬 欣欣

- 京都大学薬学研究科特定講師

- James Raymo

- ウィスコンシン大学マディソン校社会学部教授

- 坂口 尚文

- 公益財団法人家計経済研究所次席研究員

- 内藤 朋枝

- JILPT臨時研究協力員

関連の調査研究

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム