両親手当

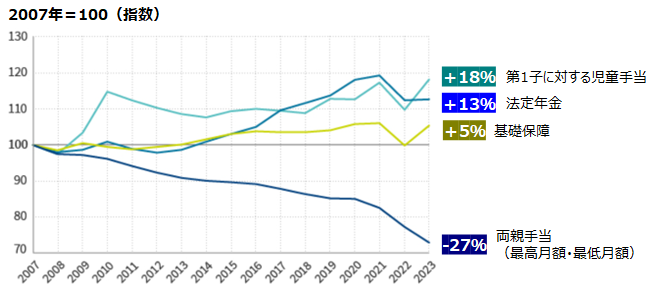

―導入以来、実質価値が27%低下

ドイツ労働市場・職業研究所(IAB)によると、政府は2007年に「両親手当(Elterngeld)」を導入して以降、支給月額の上限(1,800ユーロ)および下限(300ユーロ)を一度も改定していない。その結果、物価上昇の影響を受けて、実質的な価値は2007年を100とした場合、2023年時点で27%も低下している。児童手当や年金などの社会保障給付と比べても、この低下は顕著である。

親への重要な支援策

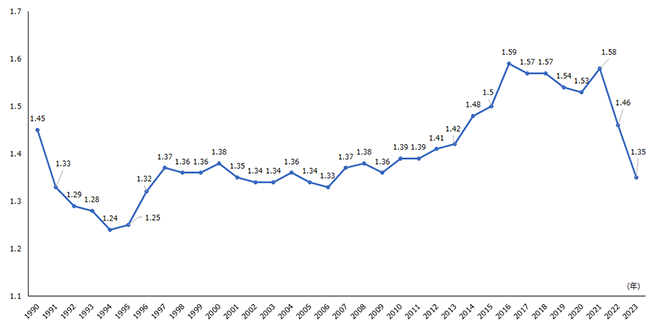

ドイツでは出生率の低下が続いており、連邦統計局の発表によると、2023年の出生数は69万2,989人で、前年(2022年)の73万8,819人から約4万5,830人減少した(前年比6%減)。合計特殊出生率(注1)も、前年の1.46から1.35へと低下している(図表1参照)。

図表1:合計特殊出生率の推移(1990年~2023年)

画像クリックで拡大表示

出所:連邦統計局(2024)。

少子化が続く中で、政府は保育施設や児童手当の拡充、パートタイムからフルタイムへの復帰権の付与などの諸政策を通じて、親への支援を強化している。両親手当は、その中でも、特に重要な位置を占めている。

導入以来、最高月額の受給者は12%増加

両親手当は、子の出生後、育児のために休業等をする親の収入減少の一部を補う制度で、支給月額は最低300ユーロ(注2)から最高1,800ユーロまでと定められている。連邦統計局によると、導入当初、最低額を受給していた親は全体の27%、最高額を受給していた親は5%だったが、2021年には、最低額の受給者は9%に減少したのに対し、最高額の受給者は12%に増加した。

こうした変化にもかかわらず、両親手当は他の社会保障給付とは異なり、2007年の制度開始以来、物価に応じた調整が一度もなされていない。そのため、手当の実質的な価値は、制度開始時と比べて2023年時点で約27%減少している(図表2参照)。

図表2:両親手当(最高月額・最低月額)とその他の社会給付の実質的な価値の推移(2007年=100)

出所:IAB(2025)、独自計算。

IABは、両親手当(最高月額・最低月額)を増額した場合、この受給層の人にとって、子をもうけるかどうかの決断に好影響を与え、最終的には出生率の向上にもつながる可能性があると結論付けている。

同様の指摘は、連邦家族省が公表した第9次家族報告書(2021)でもすでに述べられており、物価の上昇に応じて見直すか、失業手当(ALG1)の算定基準に連動させるべきだとしたうえで、2007年から2020年までの物価上昇率が18%超であることを踏まえて、両親手当の最低月額を360ユーロ、最高月額を2,016ユーロ程度に引き上げるべきだと提案している。

両親手当、両親手当プラスの利用状況

2007年に導入された両親手当は、従前は3%にとどまっていた父親の受給率を、2008年に21.2%へと大きく引き上げた。制度導入前は、月額300ユーロの定額「育児手当(Erziehungsgeld)」が支給されていたが、所得補償としては不十分であり、家計の主な稼ぎ手である父親が育児休業を取得しにくいという課題が指摘されていた。こうした状況を改善し、育児期の親を支援する目的で両親手当が創設された。

同制度は、育児のために休業もしくは部分休業をする親の所得損失分の65~67%(注3)を補填する。受給期間は、どちらか一方の親が受給する場合は最長12カ月間で、もう一方の親も受給する場合はさらに2カ月延長され、最長14カ月間となる。追加の2カ月分は「パートナー月」と呼ばれ、この期間をもう1人の親が取得しなければ、その権利は失効する。ドイツでは受給期間を最長の14カ月間にしようとして「パートナー月」の2カ月だけ父親が育児休業を取得して両親手当を受給するケースが多く見られる。

制度導入前の2006年には、1~2歳未満の子どもを持つ母親の就業率は35%、2~3歳未満は42%にとどまっていた。しかし、2023年にはそれぞれ46%、63%へと上昇した。さらに、18歳未満の子を持つ母親の週平均労働時間も、同期間中に25時間から28時間へと増加している。連邦教育・家族省(注4)はこの変化について、育児期の母親の賃金が増加し、将来の年金額も向上することが、国および個人の長期的利益につながると評価している。

2015年には、より柔軟な働き方を支援するために「両親手当プラス(ElterngeldPlus)」が導入された。従来は時短勤務によって得た収入分だけ手当が減額されていたが、新制度ではその分の収入を得ながら手当を受給することが可能となり、早期の職場復帰を希望する親を後押ししている。

また、受給額を半額にすることで、受給期間を最長28カ月まで延長することが可能である。両親がともに週24〜32時間の時短勤務を行う場合には「パートナーシップ・ボーナス」が支給され、それぞれに2〜4カ月分の追加手当が与えられる。

「両親手当プラス」の利用者数は年々増加しており、2016年は母親の20%、父親の8%が利用していたが、2024年には母親の42.3%、父親の20.6%にまで拡大している。特に父親の間ではパートナーシップ・ボーナスの人気が高く、「両親手当プラス」を利用した父親のうち27.7%がこの追加手当を受給している。

このように柔軟な制度の利用を踏まえ、2024年の両親手当(両親手当プラスを含む)の平均受給期間は、母親が14.8カ月で、父親は3.8カ月であった。

財政上の理由等で、実質的な削減へ

両親手当の増額に関しては、IABをはじめとする複数の機関から提言がなされているが、政府は近年、財政再建の必要性と支援の適正化を理由に、両親手当の実質的な削減に踏み切っている。2024年4月1日以降に出生した子どもの場合、受給可能な所得上限が夫婦合算で30万ユーロから20万ユーロに引き下げられ、2025年4月1日以降に出生した子どもの場合は、17万5,000ユーロへとさらに引き下げられた。これにより、所得が上限を超える家庭は、両親手当の受給資格を失うこととなった。

加えて、両親が同時に育児に専念しながら手当を受給する「同時受給」の仕組みも見直され、2024年4月以降に生まれた子どもについては、生後12カ月以内に限り、同時受給の期間が最長1カ月(従来は2カ月)に制限された。ただし、早産児や多胎児、障がい児の場合は例外とされ、従来通りの同時受給が可能である。また、「両親手当プラス」を受給しながら就労している親については、この制限の対象外とされている。政府はこの新たな同時受給制限について、両親が共働きしながら育児を分担できる生活スタイルの後押しを意図しており、両親手当の取得をパートナー間で交代しつつ、「自身と子のみの状況で育児に専念することを促すことで、将来的な家事・育児・就労のバランスの公平な分担を目指す」と説明している。

両親手当はその導入以来、多くの科学的評価研究において、母親の就業を促進し、父親が育児により積極的に関わること、さらに家庭内における育児(無償労働)と有給労働の平等な分担や、男女間の賃金格差の縮小などに対して肯定的な影響を与えてきたとされる。しかし、近年の実質的な支給額の目減りや所得制限の引き下げが、今後どのような影響を及ぼすかについては、いまだ不透明である。

注

- 合計特殊出生率とは「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。(本文へ)

- 子どもの出生前に就労による所得がなかった者に対しても最低月額の300ユーロが支給される。(本文へ)

- 育児のために休業もしくは部分休業をする親の所得損失分を補填するため、子の出生前の手取り所得の67%(月額300~1,800ユーロまで)が両親手当として支給される。支給率の67%について、平均月間所得が1,200ユーロを超える場合は、超えた額2ユーロ毎に0.1%ずつ最低65%に達するまで引き下げられ、平均月間所得が1,000ユーロ未満の場合は、差額2ユーロ毎に0.1%ずつ最高100%に達するまで引き上げられる。 (本文へ)

- 連邦教育・家族省(BMFSFJ)は、2025年5月6日に発足したメルツ連立政権のもとで、連邦教育研究省から新たに教育分野を引き継ぎ、それまでの連邦家族省(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)から、連邦教育・家族省(Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend)に組織再編されている。(本文へ)

参考資料

- BMFSFJ ―Neuregelungen beim Elterngeld für Geburten ab 1. April 2024 sowie ab 1. April 2025

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/neuregelungen-beim-elterngeld-fuer-geburten-ab-1-april-2024-sowie-ab-1-april-2025-228588

- BMFSFJ -Elterngeld

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/elterngeld/elterngeld-73752

- BMFSFJ(2021)Neunter Familienbericht "Eltern sein in Deutschland" - Bundestagsdrucksache

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ministerium/berichte-der-bundesregierung/neunter-familienbericht

- IAB-Forum -Elterngeld: Mindest- und Höchstbetrag haben seit der Einführung real 27 Prozent an Wert verloren

https://iab-forum.de/graphs/elterngeld-mindest-und-hoechstbetrag-haben-seit-der-einfuehrung-real-27-prozent-an-wert-verloren/ - Statistisches Bundesamt (Destatis) -Geburtenziffer 2023 auf 1,35 Kinder je Frau gesunken

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/07/PD24_274_12.html

- Statistisches Bundesamt (Destatis) -Elterngeld

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Elterngeld/_inhalt.html

- tagesschau -Wen treffen die Änderungen beim Elterngeld?

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/elterngeld-104.html?utm_source=chatgpt.com

- BMFSFJ(2021)Neunter Familienbericht "Eltern sein in Deutschland" - Bundestagsdrucksache

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ministerium/berichte-der-bundesregierung/neunter-familienbericht

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=169.47円(2025年7月1日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2025年7月 ドイツの記事一覧

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2025年 > 7月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 統計、勤労者生活・意識

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ