JILPTリサーチアイ 第47回

コロナショックの被害は女性に集中(続編)─雇用回復の男女格差─

2020年9月25日(金曜)掲載

第38回リサーチアイ「コロナショックの被害は女性に集中」(6月26日)では、コロナ禍の影響で、女性が男性よりも大幅に就業時間を減らしたり、休業したりしていることを報告した。それから約3カ月が経ち、各地で保育園・小中高校が再開され、経済活動の制限緩和も行われてきた。雇用市場全体でみても、持ち直しの兆しが次第に見え始めている[注1]。しかしながら、女性雇用の回復は遅々として進んでいない。7月の男性雇用者数は既に増加に転じているが、女性雇用者数は減少を続けている。特に子育て女性については、休業率の高止まりや労働時間回復の鈍さが目立っている。

"She-cession"とも言うべき女性の雇用危機

新型コロナウイルスによる感染症(Covid-19)に端を発した今回の経済不況と雇用急減を"She-cession"と呼ぶ経済学者がいる。これは、リセッション(recession)に伴う雇用喪失が、男性よりも女性に集中していることから生まれた造語である。

一般的な不況の場合には、雇用減少は主に男性の側に現れることが多い[注2]。例えば、2008-09年のリーマンショック時には、世界同時不況の影響で外需が大きく減り、主に男性雇用者の多い製造業で雇用調整が起きた。一方、今回のコロナショックでは、主に宿泊・飲食、生活・娯楽等のサービス業に壊滅的なダメージが生じているが、これらは女性雇用者が多い産業である[注3]。このため、通常の不況時に比べて、女性の雇用減が目立つ結果となっている。

また、やはり通常の不況時とは異なり、今回は自ら就業抑制する女性が多い点も特徴的である。外食の機会が減少したことによって家事負担が増加したり、小中学校や保育園の臨時休校・休園が行われたことによって、「仕事か家庭かの二者択一」に迫られている女性が増えている。このように、家事や育児負担が増える形での就業抑制が行われているため、通常の男性不況時に観察される「追加的労働力効果」-つまり、夫の収入減を補うために主婦が就業を増やすという現象が、現れにくくなっている。

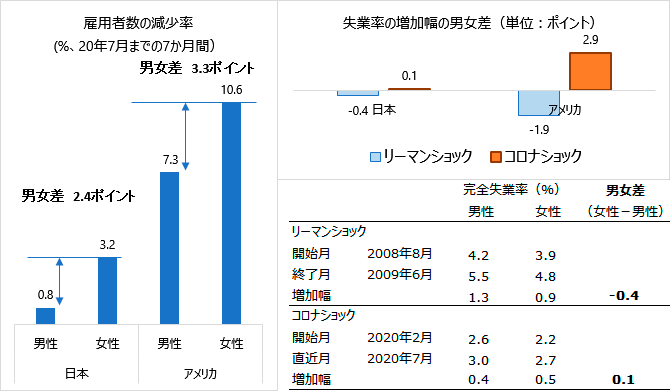

実際、国際機関の雇用統計[注4]をみると、"She-cession"は日本だけではなく、世界各国で進行している世界共通の現象であることが分かる(図1)。日本の場合、女性の雇用者数は昨年末から7月までの7か月で3.2%(87万人)減り、男性雇用者(同0.8%減)より減少率が2.4ポイントも高い。コロナショック前後の完全失業率の変化についてみても、男性が0.4ポイント上昇しているのに対して、女性は0.5ポイントの上昇と、女性の方が+0.1ポイント上回っている。一方、リーマンショック時には、この男女差は-0.4ポイントであり、女性の失業率悪化幅の方が小さかった。

もっとも、日本よりも"She-cession"が際立っているのがアメリカである。アメリカの雇用減少率および失業率増加幅は、女性の方が男性よりも、それぞれ3.3ポイント、2.9ポイント大きくなっており、日本よりも女性雇用の悪化が深刻である[注5]。アメリカに比べて日本の方が"She-cession"がマイルドである理由は、新規感染者数や死亡者数が少ないことや、保育園と小中高校が6月初旬から全面再開できていることが大きいものと思われる。

図1 コロナショック前後の男女別雇用者数と失業率の変化

出典:日本は「労働力調査」、アメリカはILOデータベース(原データは米国労働統計局の公表値)を元に作成。ただし、失業率の米国数値はAlon他(2020)による集計結果である。

高どまりする女性休業者比率と非労働力化の進行

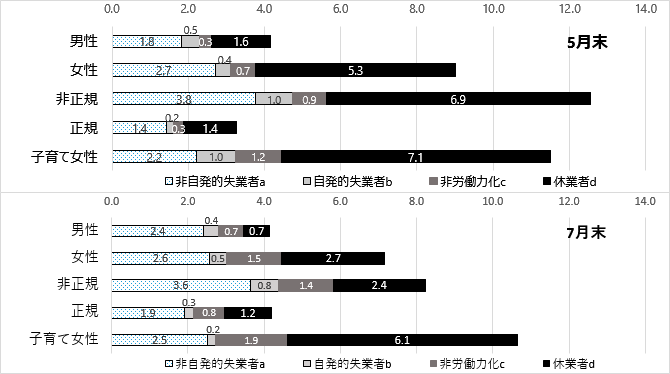

JILPTは4月1日時点で就業していた民間企業の会社員4,307人(20歳~64歳)を対象に、5月末頃に調査を行い、さらに8月上旬頃に追跡調査を実施した[注6]。当該調査によると、コロナ禍がやや落ち着き始めている7月末現在においても、失業・休業した者の割合に顕著な男女差が残っている。中でも、18歳未満の未成年子を育てている女性雇用者の雇用回復が鈍いことが判明した(図2、付表1)。

すなわち、経済活動の再開を反映して、男女、正規・非正規ともに休業者の割合は減少しているが(男性1.6%→0.7%、女性5.3%→2.7%)、依然、男女差、正規・非正規差が顕著である。7月末時点においても女性の休業者比率は男性の3.9倍であり、5月末時点(3.3倍)に比べて男女格差の改善がみられていない。子育て女性の休業者比率も、5月末よりも若干の改善はあったが、依然として6.1%で高止まりを続けている。

また、5月に比べて、失業化(仕事はしなかったが求職活動をした人)や非労働力化(仕事も求職活動もしなかった人)の動きが顕著である。失業者の割合は、男性が2.3%から2.8%へ上がり、女性が3.1%のままである。「非労働力化」の割合は、男性が0.3%から0.7%、女性が0.7%から1.5%に上昇している。子育て女性の場合、休業者比率の減少分(1.0ポイント減)が、非労働力化比率の増加(0.7ポイント増)で相殺される形となっている。

図2 失業者・休業者になった民間雇用者の割合(%、2020年5月末vs.7月末)

出典:JILPT「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」(2020年5月末頃、8月第1週実施)より筆者が集計。

注1:いずれの時点の集計対象者も、4月1日時点民間企業で働く会社員4,307人である。うち、「5月・8月調査」の共通回答者は3,753人である。

注2:a 解雇/雇い止め/倒産失業 b 働いておらず、求職活動をしている(除くa) c 働いておらず、求職活動もしていない d 雇用されているが、就業時間がゼロ

注3:子育て女性とは、18歳未満の子どもを育てている女性のことである。

子育て女性は労働時間と賃金の持ち直しが鈍い

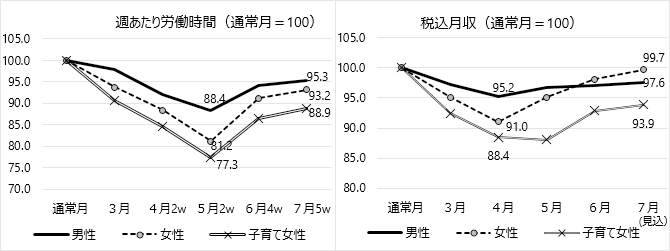

労働時間と賃金の持ち直しについても、子育て女性の遅れが目立つ結果となっている。図3は、3月から7月末まで継続して働いた者の労働時間と賃金の推移をみたものである。

男性の週あたり平均労働時間は、5月第2週に通常月の88.4%まで落ち込んだが、7月最終週には通常月の95.3%までに回復している。一方、女性の平均労働時間は、4月~5月の落ち込み幅が男性より大きかったこともあり、7月最終週の回復も通常時の93.2%にとどまっている。

税込月収については、男女ともに6月以降の持ち直しが鮮明である。7月の平均月収(見込額)をみると、女性全体では通常月と同程度の水準までに回復している。男性の月収も通常月と比べて2.4%減(7月見込)まで回復している。

一方で、回復の鈍さが目立っているのが、子育て女性の雇用状況である。子育て女性の6~7月の労働時間は通常月に比べて12.3%減、月収は6.6%減である。7月末時点の子育て女性の労働時間は通常月の88.9%、賃金は93.9%にとどまっている。男性はもちろん、女性全体と比較しても、子育て女性の雇用回復が芳しくないことが分かる。

女性、とりわけ子育て中の女性の雇用状況悪化が顕著であることは、就業形態、業種、企業規模などの要因を考慮しても変わらない(付表2)。ちなみに、付表2の統計分析では、「未成年子あり」の場合に、休業率や労働時間がどれぐらい悪化しているかを見ているが、「未成年子あり」の効果が男性の雇用状況には影響せず、女性のみに現れていることが印象的である。分析結果から、コロナ禍によって増えた家事と子育ての負担が、女性の側に集中していることがうかがえる。

図3 労働時間と月収の推移(2020年3月~7月、通常月=100)

出典:図2と同じ。表1の集計結果をもとに作成。

表1 週あたり労働時間と税込月収の推移 (2020年3月~7月、平均値)

| 全体 | 男性 | 女性 | 非正規 | 正規 | 子育て女性 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 労働 時間 |

月収 (万円) |

労働 時間 |

月収 (万円) |

労働 時間 |

月収 (万円) |

労働 時間 |

月収 (万円) |

労働 時間 |

月収 (万円) |

労働 時間 |

月収 (万円) |

|

| 通常月 | 39.2 | 24.4 | 43.3 | 30.6 | 34.3 | 17.0 | 29.4 | 13.4 | 44.0 | 29.9 | 30.8 | 15.0 |

| 3月 | 37.8 | 23.5 | 42.3 | 29.8 | 32.1 | 16.1 | 27.4 | 12.4 | 42.8 | 29.2 | 28.0 | 13.8 |

| 4月 | 35.6 | 22.9 | 39.9 | 29.2 | 30.3 | 15.4 | 25.2 | 11.6 | 40.6 | 28.6 | 26.1 | 13.2 |

| 5月 | 33.5 | 23.5 | 38.3 | 29.7 | 27.8 | 16.1 | 22.7 | 12.3 | 38.9 | 29.0 | 23.8 | 13.2 |

| 6月 | 36.4 | 23.7 | 40.8 | 29.8 | 31.2 | 16.6 | 26.4 | 12.9 | 41.4 | 29.2 | 26.7 | 13.9 |

| 7月 | 37.0 | 24.0 | 41.2 | 29.9 | 31.9 | 16.9 | 27.3 | 13.2 | 41.8 | 29.3 | 27.4 | 14.1 |

| 変化率(3-5月平均 対通常月、%) |

-9.1 | -4.5 | -7.2 | -3.6 | -12.2 | -6.3 | -14.6 | -9.5 | -7.4 | -3.4 | -15.8 | -10.3 |

| 変化率(6-7月平均 対通常月、%) |

-6.4 | -2.2 | -5.2 | -2.6 | -7.8 | -1.1 | -8.5 | -2.4 | -5.6 | -2.3 | -12.3 | -6.6 |

| N | 4,179 | 3,791 | 2,262 | 2,054 | 1,917 | 1,737 | 1,388 | 1,262 | 2,791 | 2,529 | 459 | 417 |

出典:図2と同じ。

注1:集計対象者が、3月1日~7月末まで通して働いていた民間企業の雇用者(休業者を含む)4,179人である。ただし、3月の労働時間は、「4月・5月・8月調査の共通回答者」3,128人についての数値であり、通常月・4~5月の労働時間と通常月・3~5月の月収は「5月・8月調査の共通回答者」3,639人についての数値である。

注2:各月の労働時間は、それぞれ3月全体、4月の第2週、5月の第2週、6月の第4週および7月の最終週の平均労働時間を指している。7月の月収は見込み額である。

注3:労働時間と税込月収入が12の階級をもとに大まかに算出。ただし、労働時間は60時間以上では60時間とし、税込月収は50万円以上では50万円とし、その他では階級ごとの中央値としている。

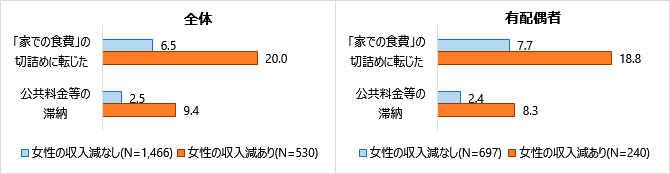

女性収入の減少家庭の2割が食費切詰め

日本の多くの家庭では、男性(夫)が主たる稼ぎ手であり、女性(妻)は補助的な労働力と位置付けられている。したがって、男性の雇用が守られている限り、女性の雇用減少が家計に与える影響は少ないとみられがちである。しかしながら、現在の家計の収入構成比を改めてみると、それは大いなる誤解であることが分かる。

ゆうちょ財団が2018年に行った全国調査によると、世帯総収入のうち、妻の収入が占める割合は、正規雇用の妻で約4割、非正規雇用の妻でも約2割に達している。未婚・離婚女性等の女性世帯主の場合には、女性の勤労収入は世帯総収入の7割を超える。したがって、彼女らの収入が減少した場合には、当然ながら家計は大きな打撃を受けることになる[注7]。

それに加えて、金融資産の残高がゼロまたは少額で、3カ月を超えない程度の生計費しか賄えない世帯の割合は24%に上る。つまり、約4分の1の現役世帯が、失業や収入減となった場合に、半年以内に生活資金が底をついてしまう。女性の収入減が、家計の破綻につながる恐れもある[注8]。

図4 女性の収入減少の有無別、家計の逼迫度(%、8月調査)

出典:図2と同じ。

注1:集計対象者が、4月1日時点民間企業で働く女性会社員1,996である。

注2:「収入減」とは、通常月に比べて直近月の月収が1割以上減少したことを指す。

注3:「切詰めに転じた」とは、通常月は切詰めなし、直近月は切詰めありの場合を指す。

注4:「公共料金等」にガス・水道・電気・電話料金、家賃、住宅ローン、その他債務を含む。

実際、8月調査からは、女性の収入減が家計を逼迫させている実態が浮かび上がっている(図4)。女性の収入が1割以上減った家庭では、5世帯に1世帯が食費の切詰めを行っており、1割弱が公共料金等の滞納をしている。女性の収入があまり減っていない家庭と比較すると、食費切詰めと料金滞納の発生割合は、2倍~4倍もの高さとなっている。

4~6月期は、雇用者報酬が前期比で3.7%減(金額ベースでは2.6兆円程度減)と過去最大の落ち込みになった。家計消費が冷え込む中、女性雇用の減少が状況悪化に拍車をかけている可能性が高い。生活困窮者の家庭を救うためにも、所得と消費減少の負のスパイラルから抜け出すためにも、女性雇用の回復が日本経済回復のカギを握っていると言える。

女性の雇用回復をめぐる諸課題

問題は、女性の雇用回復は、政策的に容易なことではないということである。筆者は当初、保育園と小中高校が再開されれば、子育て女性の雇用状況も急回復すると考えていたが、実態は予想を裏切る結果となった。

その理由として考えられるのが、コロナ禍による子育て負担増が今なお続いており、元の水準に戻っていないという可能性である。具体的には、保育園や小学校などでは、再開後もしばらくはクラスター対策として通常よりも開園・開校時間を短縮していた。また、放課後の学童や課外活動の再開が遅れていることから、母親の就業時間が元に戻せない可能性もある。

また、8月調査から見えたもう1つの課題は、テレワーク(諸種の在宅勤務を含む)の定着があまり進んでいないことである(表2)。緊急事態宣言中の5月第2週では、3割近くあったテレワーク比率は、以降急速に低下し、7月最終週時点では1割強にまで落ち込んでいる。男性や正規雇用者、高所得者のテレワーク比率はコロナ前より3~8ポイント高い状況を維持しているが、女性や非正規雇用者、低所得者のテレワーク比率は、ほぼコロナ前の水準に戻ってしまっている。テレワークが女性の働き方や雇用状況を改善させるという見方もあったが、実際に、女性のテレワークを日本社会に根付かせることは容易ではないようである[注9]。

表2 週1日以上在宅勤務・テレワークの割合(%)

| コロナ前の通常月 | 5月2w(緊急事態宣言解除前) | 7月5w | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 在宅勤務 | 通常勤務 | 就業停止 (就業時間ゼロ) |

在宅勤務 | 通常勤務 | 就業停止 (就業時間ゼロ) |

在宅勤務 | 通常勤務 | 就業停止 (就業時間ゼロ) |

|

| 全体 | 9.3 | 90.5 | 0.1 | 27.6 | 67.9 | 4.5 | 11.5 | 85.0 | 3.6 |

| 男性 | 11.7 | 88.3 | 0.0 | 33.9 | 63.8 | 2.3 | 14.9 | 83.0 | 2.1 |

| 女性 | 6.6 | 93.1 | 0.3 | 20.3 | 72.7 | 7.0 | 7.5 | 87.3 | 5.2 |

| 非正規 | 5.2 | 94.5 | 0.3 | 13.4 | 76.8 | 9.8 | 4.9 | 89.7 | 5.4 |

| 正規 | 11.5 | 88.5 | 0.1 | 34.9 | 63.4 | 1.7 | 14.8 | 82.6 | 2.6 |

| 子育て女性 | 6.7 | 92.7 | 0.6 | 16.5 | 75.0 | 8.5 | 6.5 | 85.2 | 8.4 |

| (参考) | |||||||||

| 低収入層 | 4.4 | 95.2 | 0.4 | 8.7 | 81.1 | 10.2 | 2.4 | 90.8 | 6.9 |

| 高収入層 | 21.4 | 78.6 | 0.0 | 64.1 | 35.3 | 0.6 | 29.0 | 69.9 | 1.1 |

出典:図2と同じ。

注1:通常月と5月の結果が5月調査によるものであり、7月の結果は8月調査によるものである。

注2:低収入層─調査前年の本人の就業年収が下位25%層

高収入層─調査前年の本人の就業年収が上位25%層

男女格差改善の好機を逃さないために

女性の雇用回復は、コロナ禍やコロナショック収束の切り札として期待されている「ワクチン」に左右される部分も大きい。仮に政府の目指している通り、来年の前半までに国民全員分のワクチンが確保できれば、女性の雇用危機も1年以内に収束する可能性が高い。なぜならば、少子高齢化で構造的な労働力不足に直面する産業界にとって、女性活用は長期戦略であり、コロナ禍でも、その方向性が変わるわけではないからである。その意味では、辛抱強く待っていれば、いずれ危機は終息するはずである。したがって、現在講じるべき対策は、雇用ミスマッチの解消や、所得格差対策、生活困窮者対策である。具体的には、アフターコロナ時代に生き残れない構造的不況業種から好況業種への転職支援、職探し期間を活用した職業訓練の強化、生活困窮者への生活支援策を拡充すべきである。

中長期的には、コロナショックは男女の雇用格差を縮める好機となる可能性を秘めている。コロナ禍で男性の在宅時間が長くなったため、夫が家事、育児を担う機会は多少なりとも増加したはずである。それが新たな生活習慣として定着できれば、「男は仕事、女は家庭」という旧来の社会規範も変わっていく可能性がある。

テレワークについては、カルビー、富士通、日立製作所のように、在宅勤務・テレワークの定着を目指して、成果主義的報酬制度を採り入れたり、職務内容や求める能力を明確化する「ジョブデスクリプション(Job Description)」制度の本格導入を決める動きが次々と現れ始めている。生産性の向上や人材獲得競争の中で、中小企業などもテレワークを定着させるインセンティブは十分にあるだろう。

コロナ禍で導入の機運が高まったテレワークを、一過性の現象として終わらせないためには、それをサポートするような社内体制の確立が不可欠である。政府もテレワークの導入企業に対しては、資金やノウハウ提供、法制度などの多方面からの支援を行うべきであろう。

備考)本稿の主張・提言は筆者個人のものであり、所属機関を代表するものではない。本稿の分析に用いられる調査データは渡邉木綿子氏より提供いただいた。記して感謝を申し上げたい。

付表1 失業者・休業者になった民間雇用者の割合(%、5月末 vs. 7月末)

| 全体 | 男性 | 女性 | 非正規 | 正規 | 男性× 未成年 子なし |

男性× 未成年 子あり |

女性× 未成年 子なし |

女性× 未成年 子あり |

母子世帯の母親 | 女性× 非正規 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 非自発的失業者a | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 3.9 | 3.7 |

| 自発的失業者b | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |

| 非労働力化c | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.7 |

| 休業者d | 3.3 | 1.6 | 5.3 | 6.9 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 4.7 | 7.1 | 8.7 | 7.5 |

| 合計 | 6.4 | 4.2 | 9.0 | 12.5 | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 8.2 | 11.5 | 13.6 | 12.6 |

| N | 4,307 | 2,311 | 1,996 | 1,459 | 2,848 | 1,594 | 717 | 1,500 | 496 | 103 | 1,076 |

| 全体 | 男性 | 女性 | 非正規 | 正規 | 男性× 未成年 子なし |

男性× 未成年 子あり |

女性× 未成年 子なし |

女性× 未成年 子あり |

母子世帯の母親 | 女性× 非正規 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 非自発的失業者a | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 3.4 |

| 自発的失業者b | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |

| 非労働力化c | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 1.8 |

| 休業者d | 1.6 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 6.1 | 2.9 | 2.7 |

| 合計 | 5.6 | 4.2 | 7.2 | 8.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 6.1 | 10.7 | 5.7 | 8.4 |

| N | 4,307 | 2,311 | 1,996 | 1,459 | 2,848 | 1,597 | 714 | 1,517 | 479 | 105 | 1,076 |

出典:図2と同じ。

注:a 解雇/雇い止め/倒産失業 b 働いておらず、求職活動をしている(除くa) c 働いておらず、求職活動もしていない d 雇用されているが、就業時間がゼロ

付表2 性別と子育てが労働供給量に与える影響

| 休業になる確率ーProbitモデル | 週あたり労働時間数の変化ーOLSモデル | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | |

| 女性 | 0.0122 *** (0.005) |

-0.600 (0.435) |

||||

| 未成年子あり | 0.0182 *** (0.005) |

-0.0054 (0.005) |

0.0314 *** (0.009) |

-1.079 ** (0.479) |

-1.003 (0.649) |

-1.440 ** (0.724) |

| その他説明変数 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| N | 4,307 | 2,311 | 1,996 | 3,753 | 2,038 | 1,715 |

出典:図2と同じ。

注1:限界効果(Probitモデル)または係数推定値(OLSモデル)が報告されている。括弧の中の数値は標準誤差である。

注2:説明変数に企業規模、業種、就業形態、学歴、結婚の有無、親と同居・近居の有無も含まれている。

注3:「週あたり労働時間の変化」=「6月~7月の平均労働時間数」-「通常月労働時間数」

注4:* p値<0.1、 ** p値<0.05、 *** p値<0.01

脚注

注1 中井雅之「緊急コラム:経済活動の再開が進む中での雇用動向─新型コロナウイルスの影響による女性非正規の雇用の減少が顕著─」(2020年9月2日)

注2 Alon, T. , M. Doepke, J. Olmstead-Rumsey, M. Tertilt (2020) "This Time It's Different: The Role of Women's Employment in a Pandemic Recession", IZA DP No.13562

注3 日本経済新聞「女性雇用 コロナの逆風 職種転換へ支援急務」(2020年9月6日)

注4 詳細は、OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis、ILO Statistics and databases (ILOSTAT) などを参照されたい。

注5 Alon, T. , M. Doepke, J. Olmstead-Rumsey, M. Tertilt (2020) "This Time It's Different: The Role of Women's Employment in a Pandemic Recession", IZA DP No.13562

注6 5月調査対象者のうち、3,212人は連合総合・第39回勤労者短観(4月1日~3日)の調査にも参加していた。詳細についは、JILPTのHP(5月調査、8月調査)を参照されたい。

「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」(一次集計)結果(5月調査)(PDF:956KB)(2020年6月10日)

「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」(一次集計)結果(8月調査)(PDF:1.0MB)(2020年8月26日)

注7 周燕飛(2020)「コロナショックで変わる女性の働き方――男女の雇用格差解消への契機に」『都市問題』第111巻第07号、34-39

注8 周燕飛「緊急コラム:新型コロナで生活破綻のリスク群に支援を」(2020年4月17日)

注9 テレワークに関する詳細な分析結果は、高見具広「JILPTリサーチアイ 第46回:在宅勤務は誰に定着しているのか─「緊急時」を経た変化を読む─」(2020年9月16日)を参照されたい。