JILPTリサーチアイ 第46回

在宅勤務は誰に定着しているのか─「緊急時」を経た変化を読む─

2020年9月16日(水曜)掲載

本稿は、JILPTが8月1日~7日に実施した調査に基づき、新型コロナウイルスの感染拡大と政府による緊急事態宣言発令を機に急速に拡大した在宅勤務・テレワークが、宣言解除後に「新しい働き方」としてどのように定着しているのかを見る[注1]。

在宅勤務(テレワーク)については、コロナ禍、とりわけ緊急事態宣言の発令を受けて、2020年5月にかけて急速に実施が拡大した。緊急事態宣言は5月25日までに段階的に解除されたが、宣言解除後、在宅勤務はあまり定着することなく、通常出勤(もとの働き方)に戻った人も少なくなかったと言われる。JILPT8月調査の速報集計を見ても、緊急事態宣言中(4月~5月)には、多くの者が在宅勤務を経験したものの、その日数は、7月末にかけて急速にしぼんでいる様子がうかがえる[注2]。

では、このたびのテレワーク拡大とは、一時的に拡大し、そして縮小した(もとに戻った)ものに過ぎなかったのか。全ての人でそうだったと考えるのは早計だろう。この機会に在宅勤務が「ニューノーマル」として定着した層もあると思われるからだ。

誰がコロナ禍を機に新しい働き方に移行したのか。逆に、誰の在宅勤務が続かなかったのか。本稿はこうしたことを考察してみたい。

在宅勤務の急増と急減─緊急事態宣言中をはさんだ傾向

まず、コロナ問題発生前から緊急事態宣言発令期間を経て7月末まで、在宅勤務の適用割合、実施日数がどう推移したかを確認しよう。以下は、コロナ問題発生前にフルタイム(週実労働時間35時間以上)で就業していた者を対象として検討する[注3]。

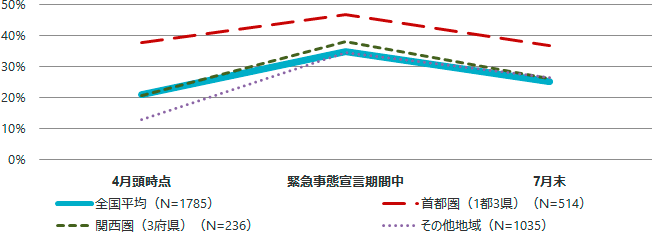

在宅勤務の適用割合の推移をみると(図1)、緊急事態宣言中には、宣言前の4月頭時点に比べて全国・各地域で適用割合が上昇している[注4]。しかし、宣言解除後の7月末時点には、適用割合が低下し、宣言解除後に在宅勤務の適用を続けていない会社が少なくなかったことがうかがえる[注5]。

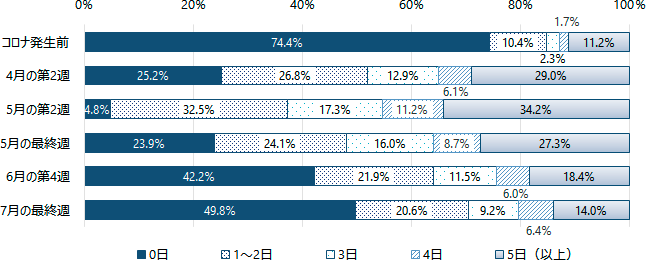

次に、緊急事態宣言の発令期間中に在宅勤務が適用された者を対象に、在宅勤務日数の推移をみよう(図2)。緊急事態宣言中の4月第2週、5月第2週で、在宅勤務の日数が大幅に増加したことが見て取れるが、宣言が解除された5月最終週以降、実施日数が大幅に減少し、7月最終週時点では「0日」が約半数にのぼっている[注6]。全体の傾向として見ると、在宅勤務・テレワークは、新しい働き方(ニューノーマル)として定着したとは言い難く、緊急事態宣言中のみの一過性の拡大だった部分が否めないと言える。

図1 在宅勤務の適用割合の推移-地域別- [コロナ前フルタイム労働者](N=1785)

図2 在宅勤務の実施日数の推移

[緊急事態宣言中の在宅勤務適用者(コロナ前フルタイム)](N=652)

在宅勤務を適用された人たち

もちろん、全ての人が在宅勤務をやめてしまったわけではない。では、誰が在宅勤務を続けているのか。それを見る前に、そもそも誰が緊急事態宣言中に在宅勤務を行ったのかを振り返ってみたい。この点については、JILPT5月調査データを用いた渡邊(2020)の分析があり、業種・職種・企業規模等による差が確認されている[注7]。本稿では、フルタイム労働者に絞って、在宅勤務の適用有無と属性との関係を確認する(表1)。合わせて、その適用時期にも着目して集計を試みた。緊急事態宣言より前に在宅勤務がオプションとして整備されていた人・会社か、緊急事態宣言を機に(急遽)適用された人・会社かによって、在宅勤務中の仕事の実質や、その後の定着度合いに違いがあると考えられるからだ。調査項目をもとに、上記観点におおよそ該当する「4月頭時点で適用」「4月以降に適用」を区分した。

表1を見ると、在宅勤務の適用割合には、業種や職種、企業規模による違いのほか、性別、学歴、勤続年数、役職有無、個人年収、居住地域によって差が見られる。もっとも、4月頭時点で適用されていた層と、4月以降に適用された層では、属性がやや異なることも見受けられよう。4月頭時点で適用されていた層は、男性、大卒者、情報通信業、管理職・専門職、1000人以上規模企業、高所得層、首都圏居住者に偏って存在していた。これに対し、4月以降の適用層を見ると、やや幅広い層(それまで適用が進まなかった業種・職種等)に在宅勤務の適用が広がった様子がうかがえる。

表1 緊急事態宣言中における在宅勤務の適用有無

コロナ問題発生前フルタイム労働者(N=1785)

| 在宅勤務の適用あり | 在宅勤務の適用なし | N | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月頭時点で適用 | 4月以降に適用 | |||||

| 合計 | 36.5% | 21.1% | 15.4% | 63.5% | 1785 | |

| 性別 | 男性 | 38.7% | 23.3% | 15.4% | 61.3% | 1190 |

| 女性 | 32.3% | 16.8% | 15.5% | 67.7% | 595 | |

| 年齢 | 20-29歳 | 28.2% | 14.5% | 13.7% | 71.8% | 227 |

| 30-39歳 | 32.6% | 20.1% | 12.5% | 67.4% | 384 | |

| 40-49歳 | 35.9% | 20.3% | 15.6% | 64.1% | 577 | |

| 50-59歳 | 43.3% | 27.6% | 15.7% | 56.7% | 460 | |

| 60-64歳 | 41.6% | 16.8% | 24.8% | 58.4% | 137 | |

| 子ども有無 | 子どもあり | 40.6% | 24.6% | 16.0% | 59.4% | 736 |

| 子どもなし | 33.7% | 18.7% | 15.0% | 66.3% | 1049 | |

| 最終学歴 | 中学・高校卒 | 18.1% | 8.3% | 9.8% | 81.9% | 529 |

| 専修学校・短大卒 | 25.9% | 11.8% | 14.1% | 74.1% | 340 | |

| 大学・大学院卒 | 51.1% | 32.0% | 19.1% | 48.9% | 916 | |

| 雇用形態 | 正社員 | 37.9% | 22.3% | 15.6% | 62.1% | 1535 |

| 正社員以外 | 28.0% | 14.0% | 14.0% | 72.0% | 250 | |

| 勤め先業種 | 建設業 | 24.8% | 14.3% | 10.5% | 75.2% | 133 |

| 製造業 | 42.2% | 26.3% | 15.9% | 57.8% | 548 | |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 31.3% | 6.3% | 25.0% | 68.8% | 32 | |

| 情報通信業 | 83.1% | 58.5% | 24.6% | 16.9% | 130 | |

| 運輸業 | 21.8% | 9.0% | 12.8% | 78.2% | 133 | |

| 卸売・小売業 | 25.2% | 13.3% | 11.9% | 74.8% | 210 | |

| 金融・保険業 | 58.7% | 33.0% | 25.7% | 41.3% | 109 | |

| 不動産業 | 45.2% | 26.2% | 19.0% | 54.8% | 42 | |

| 飲食店、宿泊業 | 8.4% | 5.6% | 2.8% | 91.7% | 36 | |

| 医療、福祉 | 3.2% | 0.0% | 3.2% | 96.8% | 157 | |

| 教育、学習支援業 | 68.8% | 18.8% | 50.0% | 31.3% | 32 | |

| 郵便局・協同組合 | 11.8% | 0.0% | 11.8% | 88.2% | 17 | |

| サービス業 | 35.4% | 19.9% | 15.5% | 64.6% | 206 | |

| 職種 | 管理職 | 60.5% | 37.0% | 23.5% | 39.5% | 243 |

| 専門・技術職 | 50.3% | 32.7% | 17.6% | 49.7% | 346 | |

| 事務職 | 40.8% | 22.0% | 18.8% | 59.2% | 478 | |

| 営業・販売職 | 37.2% | 21.5% | 15.7% | 62.8% | 242 | |

| サービス職 | 14.3% | 4.2% | 10.1% | 85.7% | 119 | |

| 保安・警備職 | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 83.3% | 12 | |

| 生産技能職 | 11.5% | 4.8% | 6.7% | 88.5% | 209 | |

| 輸送・機械運転職 | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 96.1% | 51 | |

| 建設作業・採掘職 | 3.6% | 3.6% | 0.0% | 96.4% | 28 | |

| 運搬・清掃・包装作業 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 57 | |

| 勤め先企業規模 | 29人以下 | 11.2% | 4.0% | 7.2% | 88.8% | 349 |

| 30~299人 | 27.3% | 11.4% | 15.9% | 72.8% | 599 | |

| 300~999人 | 44.0% | 24.1% | 19.9% | 55.9% | 261 | |

| 1000人以上 | 58.2% | 40.3% | 17.9% | 41.8% | 576 | |

| 勤続年数 | 5年未満 | 32.0% | 17.1% | 14.9% | 68.0% | 456 |

| 5年以上10年未満 | 31.4% | 17.3% | 14.1% | 68.6% | 370 | |

| 10年以上20年未満 | 31.9% | 18.9% | 13.0% | 68.2% | 493 | |

| 20年以上 | 50.0% | 30.5% | 19.5% | 50.0% | 466 | |

| 役職有無 | 役職なし | 29.6% | 16.4% | 13.2% | 70.4% | 1286 |

| 役職あり | 54.3% | 33.3% | 21.0% | 45.7% | 499 | |

| コロナ前の個人年収 | 300万円未満 | 14.8% | 5.7% | 9.1% | 85.1% | 505 |

| 300~500万円未満 | 31.4% | 14.2% | 17.2% | 68.6% | 650 | |

| 500~700万円未満 | 44.7% | 27.4% | 17.3% | 55.3% | 347 | |

| 700万円以上 | 77.0% | 56.9% | 20.1% | 23.0% | 283 | |

| 居住地域 | 首都圏(1都3県) | 52.7% | 37.9% | 14.8% | 47.3% | 514 |

| 関西圏(3府県) | 42.4% | 20.8% | 21.6% | 57.6% | 236 | |

| その他地域 | 27.2% | 12.9% | 14.3% | 72.9% | 1035 | |

注1:ここでの「適用」は、回答者本人が実施したか否かを問わず、勤め先の会社が行った対応の有無を表す。

注2:各時点での適用有無について、連合総研4月調査(4月1~3日実施)時点で会社の対応「あり」と回答があったケースを「4月頭時点で適用あり」とし、4月調査時点で適用がなかったものの、「緊急事態宣言中」時点で会社の対応「あり」のケース(5月調査、8月調査両方の回答から識別)を「4月以降に適用」とした。どちらも対応「なし」のケースは、「適用なし」として扱った。

注3:「コロナ前の個人年収」は、連合総研4月調査(4月1~3日実施)における「過去1年間のご自身の賃金年収(税込)」をもとにした。

誰が7月末時点で在宅勤務をしているのか

では、どういう層が緊急事態宣言解除後も在宅勤務を継続し、どういう層が出社に戻ったのか。緊急事態宣言中に在宅勤務が適用されていた層に限定し、まずは、7月最終週時点における在宅勤務の実施日数を、属性との関係から読んでみよう(表2)。

これをみると、「0日」の割合は、女性(57.3%)、中学・高校卒(65.6%)、建設業(84.8%)、卸売・小売業(62.3%)、サービス職(78.9%)、技能・労務職(77.8%)、勤続5年未満(56.2%)、年収300万円未満層(68.0%)などで相対的に高い一方、「3日以上」の割合は、情報通信業(55.6%)、首都圏1都3県居住者(43.5%)で高いなど、属性による差が小さくない。緊急事態宣言下で在宅勤務制度を適用されていた人の中で、その後もその働き方を継続できるか否かは、個人の職業特性や労働市場内のポジションに大きく左右されることがうかがえる。

加えて、在宅勤務の適用時期による違いに着目したい。「4月頭時点で適用」の層では、7月最終週時点で「1~2日」(25.5%)、「3日以上」(41.4%)が一定程度存在するが、「4月以降に適用」の層では「0日」の割合が高く(72.7%)、定着度合いに大きな違いが見られる。

表2 7月最終週(7月25~31日)における在宅勤務の実施日数

緊急事態宣言中の在宅勤務適用者[コロナ前フルタイム](N=652)

| 0日 | 1~2日 | 3日以上 | N | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 合計 | 49.8% | 20.6% | 29.6% | 652 | |

| 性別 | 男性 | 46.7% | 21.5% | 31.7% | 460 |

| 女性 | 57.3% | 18.2% | 24.5% | 192 | |

| 年齢 | 20-29歳 | 54.7% | 15.6% | 29.7% | 64 |

| 30-39歳 | 42.4% | 22.4% | 35.2% | 125 | |

| 40-49歳 | 52.7% | 20.3% | 27.1% | 207 | |

| 50-59歳 | 47.2% | 20.1% | 32.7% | 199 | |

| 60-64歳 | 59.6% | 24.6% | 15.8% | 57 | |

| 子ども有無 | 子どもあり | 50.8% | 21.1% | 28.1% | 299 |

| 子どもなし | 49.0% | 20.1% | 30.9% | 353 | |

| 最終学歴 | 中学・高校卒 | 65.6% | 14.6% | 19.8% | 96 |

| 専修学校・短大卒 | 59.1% | 17.0% | 23.9% | 88 | |

| 大学・大学院卒 | 44.9% | 22.4% | 32.7% | 468 | |

| 雇用形態 | 正社員 | 48.8% | 21.0% | 30.2% | 582 |

| 正社員以外 | 58.6% | 17.1% | 24.3% | 70 | |

| 勤め先業種 | 建設業 | 84.8% | 6.1% | 9.1% | 33 |

| 製造業 | 48.5% | 20.8% | 30.7% | 231 | |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 10 | |

| 情報通信業 | 29.6% | 14.8% | 55.6% | 108 | |

| 運輸業 | 48.3% | 31.0% | 20.7% | 29 | |

| 卸売・小売業 | 62.3% | 17.0% | 20.8% | 53 | |

| 金融・保険業 | 53.1% | 31.3% | 15.6% | 64 | |

| 不動産業 | 42.1% | 47.4% | 10.5% | 19 | |

| 教育、学習支援業 | 54.5% | 31.8% | 13.6% | 22 | |

| サービス業 | 55.4% | 14.5% | 30.1% | 83 | |

| 職種 | 管理職 | 43.5% | 21.1% | 35.4% | 147 |

| 専門・技術職 | 44.8% | 19.0% | 36.2% | 174 | |

| 事務職 | 51.3% | 22.1% | 26.7% | 195 | |

| 営業・販売職 | 52.2% | 24.4% | 23.3% | 90 | |

| サービス職 | 78.9% | 10.5% | 10.5% | 19 | |

| 技能・労務職 | 77.8% | 11.1% | 11.1% | 27 | |

| 勤め先企業規模 | 29人以下 | 53.8% | 17.9% | 28.2% | 39 |

| 30~299人 | 57.1% | 22.1% | 20.9% | 163 | |

| 300~999人 | 52.2% | 20.0% | 27.8% | 115 | |

| 1000人以上 | 45.1% | 20.3% | 34.6% | 335 | |

| 勤続年数 | 5年未満 | 56.2% | 18.5% | 25.3% | 146 |

| 5年以上10年未満 | 51.7% | 19.8% | 28.4% | 116 | |

| 10年以上20年未満 | 49.0% | 20.4% | 30.6% | 157 | |

| 20年以上 | 45.5% | 22.3% | 32.2% | 233 | |

| 役職有無 | 役職なし | 53.5% | 19.7% | 26.8% | 381 |

| 役職あり | 44.6% | 21.8% | 33.6% | 271 | |

| コロナ前の個人年収 | 300万円未満 | 68.0% | 9.3% | 22.7% | 75 |

| 300~500万円未満 | 58.3% | 20.6% | 21.1% | 204 | |

| 500~700万円未満 | 43.9% | 23.9% | 32.3% | 155 | |

| 700万円以上 | 39.9% | 22.0% | 38.1% | 218 | |

| 居住地域 | 首都圏(1都3県) | 35.1% | 21.4% | 43.5% | 271 |

| 関西圏(3府県) | 57.0% | 20.0% | 23.0% | 100 | |

| その他地域 | 61.6% | 19.9% | 18.5% | 281 | |

| 在宅勤務適用時期 | 4月頭時点で適用 | 33.2% | 25.5% | 41.4% | 377 |

| 4月以降に適用 | 72.7% | 13.8% | 13.5% | 275 | |

注1:業種・職種に関して対象サンプルがきわめて少ないカテゴリーは、近接するカテゴリーに統合して集計している。業種では、「飲食店、宿泊業」「医療、福祉」「郵便局、協同組合」→「サービス業」とし、職種では、「サービス職」「保安・警備職」→「サービス職」、「生産技能職」「輸送・機械運転職」「建設作業・採掘職」「運搬・清掃・包装作業」→「技能・労務職」とした。表3も同様。

注2:「コロナ前の個人年収」は、連合総研4月調査(4月1~3日実施)における「過去1年間のご自身の賃金年収(税込)」をもとにした。

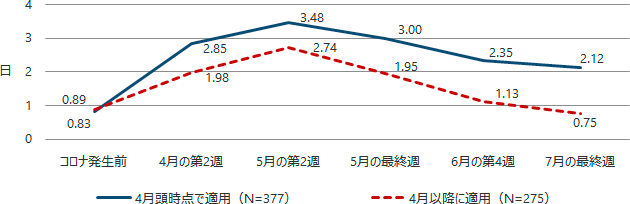

在宅勤務の適用時期による定着度合いの違いについて、より掘り下げて、各時点の平均在宅勤務日数の違いから検討してみよう(図3)。「4月頭時点で適用」の層では、宣言解除後、平均在宅勤務日数はやや低下しつつも、5月末以降も平均2日程度の水準を維持して推移している(7月平均:2.12日)。一方、「4月以降に適用」層では、緊急事態宣言解除後の5月末以降、在宅勤務日数が大きく減少し、7月末現在では平均1日を割る水準にまで落ち込み(7月平均:0.75日)、コロナ発生前の水準に戻っていることがわかる。

図3 各時点の平均在宅勤務日数-在宅勤務の適用時期別-

[緊急事態宣言中の在宅勤務適用者(コロナ前フルタイム)](N=652)

在宅勤務の適用時期によって、なぜこれほどまでの差が生まれるのか。考えられる要因は、緊急事態宣言中の在宅勤務が、感染拡大防止を優先した緊急避難的な措置の面も併せ持っていたことだ。つまり、緊急事態宣言を機に(急遽)在宅勤務が適用された層は、一時的・緊急避難的な適用の側面が強かったと言え、緊急時を脱した後の働き方を変えるまでには至っていないと考えられる[注8]。

逆に、4月頭時点で在宅勤務が適用されていた層は、緊急事態宣言前から在宅勤務がオプションとして整備されていた人・会社と考えられ、そういう層でコロナ禍を機にオプション行使が広がり、緊急時を脱した後も、在宅勤務が「ニューノーマル」の働き方として定着していることが読み取れる[注9]。

在宅勤務は誰に定着しているのか─日数の変化率の分析から

最後に、在宅勤務は誰に定着しているのか、多変量解析による結果から結論を得よう。緊急事態宣言期間中に在宅勤務が適用された者を対象に、宣言期間中の在宅勤務日数から7月最終週の同日数への変化を規定する要因を分析することで、誰において在宅勤務(日数)が維持されやすいのかを探った。

ここで、変化というときに、同じ1日の減少でも、5日→4日の変化と、1日→0日の変化とでは、意味合いが大きく異なるだろう。特に、定着を問う際に、在宅勤務を「全く行わなくなる(0日になる)」ことの意味は大きい。こうした点を考慮し、緊急事態宣言中から7月最終週にかけての在宅勤務日数の変化率[注10]を被説明変数とする方法をとった。係数がプラスであるほど、在宅勤務日数が維持されやすいと読むことができる[注11]。

分析は、3つのモデルによる階層的重回帰分析(OLS)とした。まず、個人属性(性別・学歴等)が職業と強く相関すると考えられることから、職種変数を投入せず、個人属性の影響を見るモデルを検討した(モデル1)。次に、職種変数を追加で投入し、結果の変化を見た(モデル2)。さらに、在宅勤務の適用時期の変数を追加で投入して結果の変化を見る形をとった(モデル3)。

結果をみよう(表3)。まず、属性との関係(モデル1の結果)をみると、大学・大学院卒(+)、建設業(-)、情報通信業(+)、勤続年数(+)、首都圏1都3県居住(+)の係数が統計的に有意な結果を示し、在宅勤務日数の変化率と関連が強いことがわかる。高学歴者、情報通信業、長期勤続者、首都圏居住者では、在宅勤務が維持されやすく、逆に、建設業では、在宅勤務が維持されにくいと読むことができる。

モデル2で職種変数を投入すると、職種が在宅勤務維持に大きく関わることが確認できる。具体的には、サービス職、技能・労務職では、係数値が負で統計的に有意であり、こうした職種で、事務職に比べて、在宅勤務が維持されにくいことが読み取れる。加えて、「大学・大学院卒」変数の有意性が消滅しており、在宅勤務維持に関する学歴間の違いが、就いている職種の違いとして説明できることを示唆する。

さらに、モデル3で在宅勤務の適用時期の変数を追加投入すると、決定係数(調整済みR2乗値)が大きく上昇し、モデルの説明力が増していることがわかる。また、「4月以降に適用ダミー」は負で有意であり、4月以降に在宅勤務が適用された場合、宣言解除後に在宅勤務日数が維持されにくいことがわかる。もう1点注目すべきは、モデル2で有意だった「サービス職」「技能・労務職」の係数が0に近づき、統計的有意性が消滅していることである。こうした職種では、緊急事態宣言を機に在宅勤務が適用されたケースも見られたものの(表1参照)、その後、在宅勤務を維持できていない(出社に戻った)と示唆される。

表3 緊急事態宣言解除後の在宅勤務定着に関わる要因(OLS)

| 分析対象 | 緊急事態宣言中の在宅勤務適用者(コロナ前フルタイム) | ||||||||

| 被説明変数 | 緊急事態宣言中から7月末への在宅勤務日数の変化率 | ||||||||

| モデル | モデル1 | モデル2 | モデル3 | ||||||

| B | 標準誤差 | B | 標準誤差 | B | 標準誤差 | ||||

| 定数 | -1.342 | .324 | ** | -1.096 | .336 | ** | -1.171 | .322 | ** |

| 年齢 | -.008 | .005 | -.010 | .005 | * | -.010 | .004 | * | |

| 女性ダミー | -.008 | .089 | -.023 | .095 | -.030 | .091 | |||

| 子供ありダミー | -.042 | .076 | -.038 | .075 | -.060 | .072 | |||

| 最終学歴(基準:中学・高校卒) | |||||||||

| 専門・短大卒 | .217 | .132 | .185 | .132 | .164 | .127 | |||

| 大学・大学院卒 | .239 | .105 | * | .177 | .107 | .133 | .102 | ||

| 雇用形態:正社員ダミー | -.068 | .126 | -.094 | .128 | -.126 | .123 | |||

| 勤め先業種(基準:製造業) | |||||||||

| 建設業 | -.556 | .165 | ** | -.581 | .165 | ** | -.571 | .158 | ** |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | -.382 | .285 | -.417 | .285 | -.156 | .275 | |||

| 情報通信業 | .398 | .105 | ** | .359 | .109 | ** | .317 | .104 | ** |

| 運輸業 | -.047 | .177 | -.033 | .178 | .071 | .172 | |||

| 卸売・小売業 | -.160 | .137 | -.195 | .139 | -.179 | .133 | |||

| 金融・保険業 | -.200 | .128 | -.235 | .131 | -.151 | .126 | |||

| 不動産業 | .019 | .213 | -.023 | .214 | .002 | .205 | |||

| 教育、学習支援業 | -.097 | .202 | -.107 | .202 | .018 | .195 | |||

| サービス業 | -.013 | .118 | -.003 | .121 | .001 | .116 | |||

| 職種(基準:事務職) | |||||||||

| 管理職 | .085 | .127 | .089 | .121 | |||||

| 専門・技術職 | -.012 | .105 | -.034 | .100 | |||||

| 営業・販売職 | -.052 | .119 | -.058 | .114 | |||||

| サービス職 | -.446 | .221 | * | -.324 | .212 | ||||

| 技能・労務職 | -.401 | .191 | * | -.316 | .183 | ||||

| 勤め先従業員規模(基準:29人以下) | |||||||||

| 30~299人 | .038 | .161 | -.002 | .161 | -.045 | .154 | |||

| 300~999人 | .136 | .168 | .120 | .168 | -.005 | .162 | |||

| 1000人以上 | .155 | .158 | .135 | .159 | -.063 | .154 | |||

| 勤続年数 | .009 | .004 | * | .009 | .004 | * | .008 | .004 | * |

| 役職ありダミー | .112 | .082 | .046 | .096 | .051 | .092 | |||

| 居住地域(基準:その他地域) | |||||||||

| 首都圏(1都3県) | .404 | .079 | ** | .402 | .079 | ** | .284 | .077 | ** |

| 関西圏(3府県) | .080 | .104 | .060 | .104 | .056 | .100 | |||

| 在宅勤務の適用時期:4月以降に適用ダミー | -.553 | .073 | ** | ||||||

| F 値 | 4.647 | ** | 4.163 | ** | 6.397 | ** | |||

| R2乗 | 0.14 | 0.153 | 0.223 | ||||||

| 調整済みR2乗 | 0.11 | 0.116 | 0.188 | ||||||

| N | 652 | 652 | 652 | ||||||

**1%水準で有意,*5%水準で有意。

おわりに

本稿では、緊急事態宣言解除後、全体としてみれば在宅勤務(適用・日数)が縮小する中で、誰がその働き方を比較的維持しているのかを考察した。

まず、緊急事態宣言中といえども、全ての人が在宅勤務を行ったわけではなく、在宅勤務の実施は偏って存在していた。それは、業種や職種による差のみならず、性別、年齢、学歴、雇用形態、勤め先企業規模、勤続年数、居住地域による差としても見られた。

そして、緊急時に在宅勤務が適用された人の中で、その後、誰の在宅勤務が定着し、新しい働き方に移行したのか。分析の結果からは、「情報通信業」の定着率の高さ、「建設業」「サービス職」「技能・労務職」の定着率の低さなどの業種・職種による違いに加え、勤続年数による違いや、首都圏(1都3県)での定着率の高さといった地域差もみられた[注12]。加えて、緊急事態宣言より前に在宅勤務が適用されていた人・会社では、宣言解除後の定着率が高いことも確認された。こうした層が、既に整備されていた在宅勤務オプションを行使し、コロナ禍を機に「ニューノーマル」の働き方に移行したことが読み取れる。逆に、宣言を受けて(いわば緊急時対応として)在宅勤務が適用された層では、宣言解除後にその働き方が維持されにくく、新しい働き方として定着するには至っていないと言える。

在宅勤務・テレワークを定着させるのは簡単なことではない。仕事の種類によってテレワークへの馴染みやすさの差は当然あるだろうが、それに加えて、テレワーク実施に関する様々な労務管理の課題も指摘されている。課題は、労働時間の把握・管理、長時間労働防止、健康確保、テレワークに要する費用負担のあり方などから、生産性の維持、管理職の役割、成果管理、教育訓練、従業員の孤立感を防ぐコミュニケーションまで多岐にわたる[注13]。こうした課題に十分向き合わず、ただ制度を適用するだけでは、テレワークが容易に定着しないということが、今回の緊急時を通した教訓として得られた。上記の課題に労使で向き合い、社内の体制を整備していくことが、今後「ニューノーマル」として在宅勤務・テレワークを定着させていくことにつながると考えられる。

脚注

注1 調査設計や全体の集計は、8月26日公表の記者発表『「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」(一次集計)結果(8月調査)』(PDF:1.0MB)を参照のこと。調査の個票データは、渡邊木綿子氏より提供いただいた。また、山本雄三氏(九州国際大学准教授、JILPT新型コロナウイルスによる雇用・就業への影響等に関する調査 分析PT委員)、高橋康二氏(JILPT副主任研究員)、石井華絵氏(JILPTアシスタントフェロー)より、有益な助言を得た。記して感謝を申し上げたい。なお、本稿の主張は筆者個人のものであり、所属機関を代表するものではない。

注2 上記8月26日記者発表資料の図表11(14ページ)を参照。

注3 加えて、4月・5月・8月調査全てに回答し、この間同一の勤め先に勤続している者に対象を限定している。

注4 在宅勤務の適用割合は、回答者本人が在宅勤務を実施したかを問わず、会社としてその対応を行っているか否かの項目をもとにしている。なお、緊急事態宣言期間中の在宅勤務の適用有無は、5月調査の回答(調査時点(5月18日~27日)における適用有無の回答)と8月調査の回答(緊急事態宣言時の適用有無を回顧式に回答)の両方の結果をもとに識別し、両者の回答に相違があるケースは、エラーとして処理した。

注5 図1は、緊急事態宣言中(5月時点)に在宅勤務・テレワークが適用されたケースについて、4月頭時点、7月末時点の適用・継続状況はどうかを示すものである。本調査は、各時点の適用割合を把握する設計にはなっていないため、4月頭時点、7月末時点の数字自体の解釈は控えたい。

注6 図2での日数の傾向は、緊急事態宣言中に在宅勤務が適用された人における傾向であり、図1と同様、傾向を読む際には留意が必要である。

注7 渡邊木綿子「'コロナショック'は、仕事や生活にどのような影響を及ぼしているのか――「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」結果より(PDF:885KB)」(ビジネス・レーバー・トレンド2020年8・9月号)を参照。

注8 この点、先のリサーチアイ「フルタイム労働を襲ったコロナショック─時短、在宅勤務と格差」でも、4月頭時点で在宅勤務制度が導入された層では、緊急事態宣言の期間を通じ労働時間がある程度維持されるという効果が見られたのに対し、4月以降に導入(緊急事態宣言を機とした適用)の場合は、4月・5月に労働時間の大幅な落ち込みが見られるなど、労働時間が維持されにくかったことを確認した。緊急避難的な在宅勤務適用で、仕事の実質が十分伴っていなかった可能性がある。

注9 コロナ前の平均在宅勤務日数には差がないことから、4月頭時点での適用層が「もともと在宅勤務をしていた層だから」というわけではない。

注10 変化前(緊急事態宣言中)と変化後(7月最終週)の平均値を分母とし、変化量(変化後-変化前)を分子とすることで、変化率を算出した。この変数は、最小値-2から最大値2の間をとる。例えば、1日でも在宅勤務を行っていた人が0日になると最小値(-2)をとる。なお、緊急事態宣言中の在宅勤務日数は、4月第2週と5月第2週における在宅勤務日数のうち、多い方の値をとることとした。

注11 係数の値がプラスだからといって、在宅勤務日数が増えていることを示すわけではない。全体(平均)として在宅勤務日数が減少傾向にある中、減少傾向が弱いと読むのが適切と言える。

注12 なお、「定着」を測るもうひとつの指標として、7月最終週時点での在宅勤務の実施(1日以上)有無の規定要因を分析したところ、業種、職種、勤続年数、居住地域による違いという傾向に相違はなかった。

注13 テレワークの労務管理のあり方については、厚生労働省(2018)「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン(PDF)![]() 」を参照。また、コロナ禍でのテレワーク拡大を受けて、実務担当者向けのガイドとして発出された、ILO(2020)"Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond: a practical guide

」を参照。また、コロナ禍でのテレワーク拡大を受けて、実務担当者向けのガイドとして発出された、ILO(2020)"Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond: a practical guide![]() "も、今後の労務管理のあり方を考えるための示唆に富む。

"も、今後の労務管理のあり方を考えるための示唆に富む。