2023年の出生率、1.35に低下

―複数の危機が要因か

連邦統計局がこのほど発表した統計資料によると、2023年の出生数は69万2989人で、前年(2022年)の73万8819人から4万5830人減少(6%減)した。合計特殊出生率(注1)では、前年の1.46から1.35に低下した。連邦人口研究所(BiB)は、新型コロナパンデミックの後遺症、地政学的な不確実性、物価高騰、自然災害等の気候への懸念といった複数の世界的な危機が、少なくとも一時的に、親になるのを思いとどまらせた可能性があると指摘している。

2009年以来の最低水準に(注2)

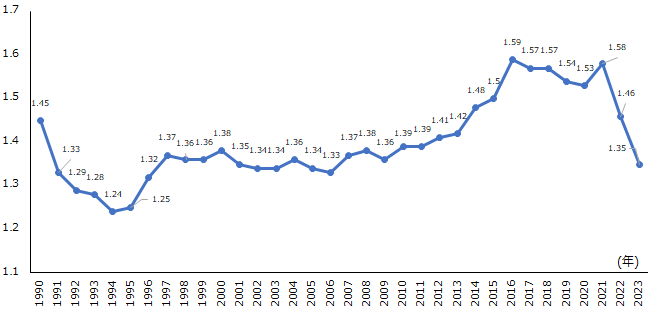

ドイツの合計特殊出生率は、2011年から2016年にかけて1.39から1.59に上昇後、2017年から減少傾向が続き、2021年に若干の回復後、直近2年間は大きな低下が続いている(図表1)。2023年は1.35と2009年(1.36)を下回る水準に落ち込んだ。

図表1:合計特殊出生率の推移(1990年~2022年)

出所:統計局(2024)。

2023年の出生数の減少幅を州別に見ると、旧東ドイツ地域のザクセン州で前年比10%減と最も大きく、旧西ドイツ地域のザールラント州で同1%減と最も小さかった。また、初産時の平均年齢は、父親が33.2歳、母親が30.3歳だった。

連邦人口研究所の要因分析(注3)

直近2年間の出生率の急減について連邦人口研究所(BiB)は、「過去の出生率低下は、比較的ゆっくりと生じており、直近2年の急落は異常」だとしている。その要因についてBiBの研究者は、新型コロナのパンデミック、ウクライナ戦争、物価高騰(インフレ)、気候危機など、複数の世界的な危機が相次いで発生したことが要因の一つとして考えられると指摘している。

BiBはまた、出生率の低下が一時的なものか、今後も継続するのかについて、まだ予測や断言はできないとしている。しかし、出生率の低下が高齢化社会の一因となっており、長引けば労働市場における労働者不足などの社会的な課題になる可能性もあるとして、分析を続けている。

第9次家族報告書(注4)の分析

連邦家族省(BMFSFJ)が2021年春に公表した第9次家族報告書によると、ドイツはオーストリアとともに長年、欧州の中では出生率が低い国とみなされてきた(現在では、イタリアとスペインがその地位を引き継いでいる)。しかし、近年のドイツの合計特殊出生率を見ると、世界金融危機後の2011年から2016年にかけて1.39から1.59に大きく上昇している。この要因について、同報告書は、ドイツ経済が他国と比較して世界金融危機の影響を強く受けることなく回復し、好景気が続いたことや、2005年から開始された3歳未満児の保育の段階的拡充、2007年の両親手当(Elterngeld)導入等の家族政策が出生率にプラスに作用した可能性を指摘している。特に2007年の両親手当による父親の育児家事への関与の増大は、変化の重要な出発点であると考えられており、親がバランスの取れた役割分担を行うことは、パートナーシップの質や出生率にプラスの影響があるとしている。

他方、父親の育児家事への関与の増大は、これまでの複数の先行研究で、柔軟な労働時間の促進や「パートタイム移行とフルタイムへの復帰権」などの環境整備が欠かせず、適切な家族政策がなければ、父親の時間的ストレスを増大させることにつながるとも指摘している。

両親手当・両親手当プラスの導入

ドイツは2007年に「両親手当(注5)」を導入し、それ以前は3%に過ぎなかった父親の両親手当受給率が、2008年には21.2%に上昇した。その後も伸び続け、2020年は43.7%(2020年)に達している。

「両親手当」は、片方の親だけが受給する場合は最大12カ月間支給され、もう一方の親も受給する場合はさらに2カ月延長され、最大14カ月間支給される。追加の2カ月分は「パートナー月」と呼ばれ、もう1人の親が育児休業を取得しなければ受給権は消滅してしまう。ドイツでは、この受給期間を最大の14カ月間にしようとして「パートナー月」の2カ月だけ父親が育児休業を取得して両親手当を受給するケースが多い。

2015年には、制度の柔軟性をさらに高めた「両親手当プラス」が導入された。従来は、両親手当受給期間中に早期に職場復帰して時短勤務をした場合、そこで得た収入の分だけ両親手当の受給額が減る仕組みだった。「両親手当プラス」は、時短勤務で得た収入を減らすことなく手当を受給できる仕組みを整え、早期の復職を希望する親を支援している。新制度ではパートナー月を含めて受給月額を半額にすると最長28カ月まで受給期間を延長できる。さらに、母親と父親双方の育児と仕事への関与を促すため、両親が同時に4カ月間、週24~32時間の幅で働くと、パートナーシップボーナスとしてさらに4カ月が追加される。

注

- 合計特殊出生率とは「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。(本文へ)

- Destatis(https://www.destatis.de/EN/Press/2024/07/PE24_274_12.html

), Deutsche Welle(https://www.dw.com/en/germanys-birth-rates-fall-sharply-amid-ongoing-crisis/a-68621944

), Deutsche Welle(https://www.dw.com/en/germanys-birth-rates-fall-sharply-amid-ongoing-crisis/a-68621944 )(本文へ)

)(本文へ) - BiB(https://www.bib.bund.de/DE/Presse/Mitteilungen/2024/2024-03-20-Geburtenrate-faellt-auf-den-tiefsten-Stand-seit-2009.html

)(本文へ)

)(本文へ) - BMSFSJ (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ministerium/berichte-der-bundesregierung/neunter-familienbericht

)(本文へ)

)(本文へ) - 「両親手当(Elterngeld)」は、育児のために休業もしくは部分休業(週32時間以内の時短勤務も受給可能)をする親の所得損失分の67%を補填する制度である。2007年以前は「育児手当(Erziehungsgeld)」(定額制)があったが、原則300ユーロ(月額)と少額で、多くの親には効果的な所得保障とならず、一家の稼ぎ手であることが多い父親の育休取得の困難さなどが指摘されていた。「両親手当」はこのような課題を解決し、育児期の働く親を支援する目的で導入された。

なお、両親手当については財政上の理由から、直近では手当の削減が行われている。2024年4月1日以降の出生から両親手当を受給できる所得制限が年30万ユーロから20万ユーロに引き下げられ、2025年4月1日からは、17.5万ユーロに引き下げられる(1人親については、2024年4月1日から年15万ユーロの所得制限が適用される)。

両親手当の「同時受給」についても見直しが進んでいる。2024年4月1日以降の出生から、子が生後12カ月以内にのみ、親手当の同時受給は最大1カ月(以前は2カ月)まで可能とされた(ただし、両親手当プラス、パートナーシップ・ボーナスの同時受給、多胎・早産の場合は例外として適用されない)。 (本文へ)

参考資料

- BiB

https://www.bib.bund.de/DE/Presse/Mitteilungen/2024/2024-03-20-Geburtenrate-faellt-auf-den-tiefsten-Stand-seit-2009.html )

) - BMFSFJ(2021)Neunter Familienbericht "Eltern sein in Deutschland" - Bundestagsdrucksache

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ministerium/berichte-der-bundesregierung/neunter-familienbericht

- Destatis

https://www.destatis.de/EN/Press/2024/07/PE24_274_12.html

- Deutsche Welle

https://www.dw.com/en/germanys-birth-rates-fall-sharply-amid-ongoing-crisis/a-68621944

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=159.25円(2024年9月20日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2024年9月 ドイツの記事一覧

- 市民手当(Bürgergeld)、2025年の増額は見送り

- 2023年の出生率、1.35に低下 ―複数の危機が要因か

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2024年 > 9月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 統計

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ