JILPTリサーチアイ 第85回

外国人材に選ばれる地域・企業・日本─広島県でのアドバイザー業務を通して得た知見から─

2025年4月14日(月曜)掲載

1 はじめに

2024年6月の入管法等の改正に伴い、1993年から続く技能実習制度が廃止され、新たに育成就労制度が創設されることが決まった(2027年開始予定)。これに先立ち、2019年4月には、深刻な人手不足に対応するための外国人労働者受入れを目的とする特定技能制度の運用が始まっている。特定技能制度の在留資格は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事」する特定技能1号と、「熟練した技能を要する業務に従事」する特定技能2号にわかれる。2024年末現在の特定技能1号外国人数は283,634人であり、特定技能2号外国人数は832人である(出入国在留管理庁「令和6年末現在における在留外国人数について」)。現在、特定技能外国人の多くは技能実習修了者だと考えられるが、新設予定の育成就労制度はこの特定技能制度との連続性を担保し、長期的に日本の産業を支える人材を育成・確保することを目的としている。

近年、これらの制度を利用して日本で就労する外国人労働者(以下、「外国人材」と表記)受入れに関する政策論議のなかでは、日本が外国人材から「選ばれる国」となることの重要性がしばしば強調される。技能実習生の主要送出し国は、約10年前に中国からベトナムへと移行したが、現在は韓国や台湾といった近隣の先進諸国との外国人材獲得競争が取り沙汰される。こうしたなか、現実的なアプローチとしては、日本での就労を「選ぶ国」を増やし、多様化させていくことが挙げられる。送出しの適正性の確保の観点からも、送出し国との関係強化は重要な課題となろう。

一方で、これとは別に、一度日本での就労を選んだ外国人材に、より長い期間就労してもらえるための工夫も求められるであろう。外国人材から「選ばれる日本」となるために、地域や受入れ企業は何ができるのか。本稿ではこの問いに対する先駆的な取り組みの一例として、広島県のモデル企業支援事業(2023年度)の概要を紹介し、筆者が当該事業などにアドバイザー[注1]として関わった経験をもとに、「選ばれる企業」の要件を検討する[注2]。

2 「選ばれる地域」に向けた広島県の取り組み

広島県商工労働局雇用労働政策課が2023年度に実施した「特定技能外国人受入モデル企業支援事業補助金」の概要を紹介する。本事業の目的は、「人材確保が困難になっている県内企業を支援するため、県が伴走型で、特定技能外国人の受入れ・職場定着に取り組む企業の経費を一部補助することで、モデル企業として育成し、その企業の取組みを横展開することで、県内企業の外国人材の円滑な受入れ及び職場定着を促進し、外国人材から選ばれる広島県を目指す」ことである。補助対象者は2023年度に特定技能2号の輩出を目指す県内中小企業であり、補助対象経費は外国人材の円滑な受入れや職場定着に向けた取り組みに要する費用(補助率は4分の3以内、補助上限額は300万円以内/社)であった。

公募は2023年3月に開始し、最終的に5社が採択された。特定技能産業分野別の内訳は、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業[注3]2社、造船・舶用工業1社、農業1社、漁業1社である。経験の浅深にバラつきはあるものの、いずれの採択企業も技能実習生を受入れた経験を有し、また企業の存続には外国人材が不可欠であるとの認識を共有していた。

本事業が始まって以降、広島県とアドバイザーは、実際に採択企業を訪問し、特定技能2号試験の準備や必要な試験対策に関する情報提供を行った。その結果、2023年9月に造船・舶用工業分野の採択企業(因島鉄工株式会社、区分は溶接)で3名が、そして2023年12月に農業分野の採択企業で2名が特定技能2号試験に合格した。造船・舶用工業分野での特定技能2号輩出は全国初の事例であり、また農業分野では初めて実施された試験初日での合格であった[注4]。

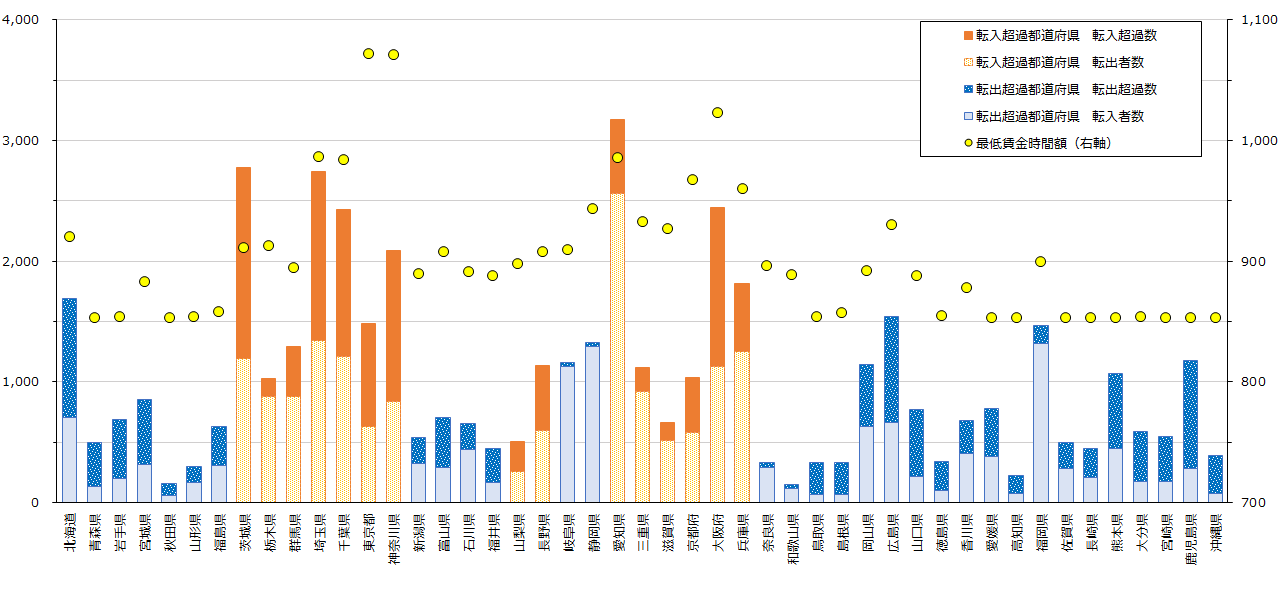

広島県が本事業を実施することとなった背景には、県内の人口動態に関する次のような課題がある。約270万の人口を抱える広島県では、近年、他の都道府県への人口の転出超過が大きな問題となっており、外国人についても同様の傾向がみられる。広島県の地域別最低賃金は少なくとも周辺の県よりは高く、また技能実習生数は16,696人と、都道府県別にみて11番目に多い(出入国在留管理庁「令和6年末現在における在留外国人数について」)。しかし、広島県の技能実習修了者が、特定技能1号へと移行する際に、県外へと多く流出している現状がみられる(図表1)。すなわち広島県では、国外から外国人材をより多く呼び込むことよりも、広島県で働く外国人材にどのように地域・産業へと定着してもらうのかが関心事となる。長期的な定着には、必要な在留資格の取得が不可欠である。こうした問題意識から広島県は、2023年度の事業実施期間内に広島県から特定技能2号を輩出することを目標とし、その過程でノウハウを蓄積していくこととなったのである。

図表1 技能実習から特定技能へ移行時の地域間異動状況

出所:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議、第10回(2023年7月31日)配付資料(資料2-1)7頁及び厚生労働省「令和4年度地域別最低賃金額改定状況」より筆者作成。

注:技能実習から特定技能1号に移行した者(95,302人、2022年12月末現在)のうち、特定技能1号への移行に際して都道府県をまたぐ住居地の異動があった37,173人について集計。

3 「選ばれる企業」に必要なこと

(1)コミュニケーションと学習環境

上述のように、筆者は広島県が2023年度に実施したモデル企業支援事業のアドバイザーを務め、採択企業や広島県が、手探りながら特定技能2号輩出を目指して環境整備などに取り組む様子を目の当たりにしてきた。ここでは広島県事業における採択企業との伴走経験から得た知見をもとに、外国人材から「選ばれる企業」の要件を、筆者なりに示したい。

第一に、コミュニケーションの充実である。外国人材は、日本人とは異なる文化や習慣を持つ。日本に来たばかりの外国人材には、仕事や生活のさまざまな局面で、戸惑うことが多いであろう。企業は、コミュニケーションを通じて彼らのニーズを把握し、必要に応じて支援を行うことが求められる。また、企業は外国人材とその他の従業員とのコミュニケーションを促進するとともに、地域社会とのコミュニケーションを仲介する役割も担う。外国人材は職場の構成員であり、地域社会の一員でもあるからである。以上のようなコミュニケーションを通して、企業は外国人材にとって良好な仕事と生活の場を整備することが可能となる。

外国人材とのコミュニケーションから、企業は彼ら自身が考えるキャリアの展望を把握することもできる。特定技能制度の創設などにより、外国人材は日本国内において多様なキャリアの選択肢を持つことが可能となった。実習修了時点で帰国する選択肢もあるが、特定技能1号へ移行することで、より長期間の日本での就労もできる。外国人材は、この期間をより多くの稼得を実現する機会と捉えることも、日本でのさらに長期的なキャリア形成のための準備期間と位置づけることもできる。

第二に、学習環境の整備である。外国人材は職場で多くのことを学ぶが、同時に職場を離れた学習をすすめる必要もある。例えば、日本語能力の向上は、日本人との円滑なコミュニケーションに寄与する。また、職業関連資格の取得は、業務の幅を広げ、より高度な職務への従事を可能にしよう。加えて、日本での長期的なキャリアを展望する外国人材にとって、特定技能2号試験の合格は不可欠である。学習のための十分な時間と場所、適切な教材の確保や専門家による支援が求められる。

外国人材のなかには、日本での学びと成長の機会を欲する者が一定数いる。こうした意思を表明する者に対して、企業は適切に応えることが必要である。職場で経験を積みながら特定技能2号を目指す外国人材は、「会社でどのように成長したいのか」「会社にどのように貢献できるのか」を自らの言葉で語ることができる。その語りのなかには、「社内業務の円滑な遂行に向けて、会社は何を改善すべきか」といった視点も含まれていよう。彼らがロールモデルとなり、これに続く外国人材が現れることで、コミュニケーションと学習、さらには企業経営や職場環境の改善につながる好循環が生まれることが期待できる。

(2)技能実習生アンケート調査の2次分析から

広島県商工労働局雇用労働政策課では、2023年度のモデル企業支援事業実施より以前、特定技能制度の運用が始まったばかりの2019年に、県下の技能実習生を対象として、今後の就労意向や就労する場合の条件、課題、現在の生活実態等を把握するためのアンケート調査を実施している[注5]。筆者はJILPTにおいて、本アンケート調査結果の2次分析を行い、技能実習生のキャリア選択(技能実習生の実習修了後の就労等に関する希望状況)を規定する要因を検討した(山口・田上 2025)。本分析からも、受入れ企業と外国人材とのコミュニケーションの重要性が浮かび上がってくる。

本分析では技能実習生のキャリア選択を、次の4つに類型化している。勤続志向(実習修了後も、現在の会社で現在の仕事を続けたい)と転籍志向(実習修了後は日本で現在の仕事を続けたいが、現在の会社で働き続ける意向は弱い)、転職志向(実習修了後は、日本で別の仕事、別の会社で働きたい)、帰国志向(実習修了後、日本で就労を継続する意志はない)である。また、本アンケート調査では現在の仕事の良い点を複数回答で尋ねているが、回答選択肢のうち「給料や働く条件」と「会社の人が親切」の選択状況を、仕事環境の類型として4つに区分した。図表2には、仕事環境の類型の別に、キャリア選択の類型の分布を示している。

図表中にみられるように、現在の仕事の「給料や働く条件」と「会社の人が親切」の双方を評価しているケースでは、勤続志向が6割近くを占め、回答者全体に占める割合(約3割)よりも高い。一方、「給料や働く条件」は評価しているものの、「会社の人が親切」との評価が得られなかったケースでは、転籍志向の占める割合が高い。また「給料や働く条件」と「会社の人が親切」の双方を評価していないケースでは、勤続志向の割合が低く、転職志向と帰国志向の割合が高くなっている。

筆者が外国人材の受入れ・活用に関するヒアリング調査を行うなかでは、外国人材はよりよい賃金を求めて労働移動を行いがちだとみる評価も、しばしば聞こえてくる。本分析結果からは、外国人材に「選ばれる企業」を目指すにあたっては、賃金だけでなく、職場のコミュニケーションの充実も鍵となることが示唆されよう。

図表2 仕事環境の類型別 キャリア選択の類型の分布

| n | 勤続志向 | 転籍志向 | 転職志向 | 帰国志向 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (人) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||

| 計 | 845 | 100.0 | 33.5 | 36.0 | 12.1 | 18.5 | |

| 給料や働く条件 | 会社の人が親切 | ||||||

| ○ | ○ | 137 | 16.2 | 58.4 | 21.2 | 6.6 | 13.9 |

| ○ | × | 142 | 16.8 | 31.0 | 44.4 | 9.2 | 15.5 |

| × | ○ | 305 | 36.1 | 32.1 | 39.7 | 11.5 | 16.7 |

| × | × | 261 | 30.9 | 23.4 | 34.9 | 17.2 | 24.5 |

出所:山口・田上(2025)9頁。

注1:n列左側の単位は人、右側斜体は%(構成比)。

注2:分布(単位:%)について、計での分布より5%ポイント以上高い箇所は灰色、低い箇所は下線で示している。

(3)キャリア形成の射程

ところで「選ばれる企業」は、外国人材に対してどうしても自社で働き続けてほしいと思っているわけではない。むしろ「選ばれる企業」は、外国人材のキャリア選択の幅を広げることを目的として、学習環境を整備し、受入れた外国人材の技能形成や職業関連資格の取得、日本語能力の向上を支援している。また、「選ばれる企業」は、外国人材が安易に転籍・転職を検討する際には彼らに対して再考を促すものの、とくに帰国については寛容である。外国人材とのコミュニケーションを通して、彼らの仕事と生活の選択肢が日本国内に限定されないことを理解しているからである。したがって、外国人材の定着に向けた学習環境の整備は、結果として、今後廃止が予定される技能実習制度の本来の目的(国際貢献)にも資するものと考えられる[注6]。

一方で、外国人材のキャリア形成に注力することが、優秀な外国人材の持続的な受入れにつながりうることにも目を向ける必要があるだろう。広島県事業の採択企業の事例を紹介しよう。因島鉄工株式会社では、昼休憩の時間を利用して、自由参加型の日本語教室を毎日開催してきた。その結果、滞日中に日本語能力試験N1[注7]を取得するなど、高い日本語能力を習得した外国人材も存在する[注8]。現在、彼は母国に日本語学校を設立し、同社が受入れる外国人材の育成に貢献しているところである。また、大卒の技能実習修了者が技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得し、エンジニアとして再び同社で就労する事例や、過去に受入れていた技能実習生が自身の子どもに対して渡日を勧め、同社で実習を行う事例もみられるようになった。同社は帰国した外国人材とも継続的にコミュニケーションをとっており、このことが、彼らの出身地域からの新たな人材受入れや、彼ら自身の再来日の可能性を高める様子がうかがえる。

また、有限会社広島ピーエス(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)では、もともとYouTubeやSNSを利用して、自社製品や工場内の環境整備などに関する情報発信を積極的に行っていた。同社では、特定技能2号取得に必要なビジネスキャリア検定3級合格に向けて、勉強会を開催し、社内で使用する用語を通称から標準呼称に統一するなど、準備を進めていた。そしてこの取り組みを動画で配信したところ、動画を見た県外の外国人材から反響があり、2023年度中に2名の外国人材の採用を実現している。当該事例からは、学習環境の整備が、日本国内で学びと成長の機会を求める外国人材を引きつける要因にもなりうることを示唆していよう。

特定技能2号取得に向けて、オリジナルのオンラインレッスンを利用して勉強に励む外国人従業員。

休日は地域の祭事に参加し、周辺住民との交流を楽しむことも。

(写真提供:有限会社広島ピーエス)

(4)「共同」と支援

「選ばれる企業」の要件として、コミュニケーションの充実と学習環境の整備の2点を指摘した。これらの要件は、働きやすさ、働きがいといったフレーズで近年指摘される、日本企業の雇用管理のあり方に関する一般的な要件と、そう変わらないことだとも理解できる。したがって、外国人材を日本人と同等に処遇するべきとの観点からは、これら2つの要件を、外国人材を雇用するすべての企業が満たすよう努めることが求められるであろう。

ただし、そもそも外国人の雇用に慣れていない企業も一定数存在し[注9]、またとくに中小零細企業においては、上述のような施策を単独で実施することは困難であると考えられる。したがって、これを多様な利害関係者が分担し、「共同」で推進することが妥当であろう。企業と外国人材とのコミュニケーションを支援する主体として、まずは監理団体や登録支援機関[注10]が挙げられる。地域社会とのコミュニケーションについては、自治体による多文化共生の推進にもノウハウの蓄積があろう。また、学習環境の整備、とりわけ日本語能力の向上に関しては、認定日本語教育機関の果たす役割が大きくなると考えられるが、総じて、地域・産業レベルで効果的な支援体制を構築していくことが重要だと思われる。

再び広島県での取り組みに戻ろう。広島県では2024年4月に「若者減少・人手不足対策プロジェクト・チーム」を新設し、①若年層の転出要因の分析を踏まえた社会減対策の再構築、②2024年問題をはじめとする様々な業界での人手不足問題への対応、に向けた部局横断的な取り組みを開始した。またこの間も特定技能外国人受入モデル企業支援事業(2023年度)から得られた知見を県内企業に横展開するべく、オーダーメイド型の出前講座やセミナーなどを実施し、外国人材の職場定着に取り組んできた。

また2025年度からは、「県内企業等において特定技能等の外国人材の受入れが適正かつ円滑に行われ、外国人が、県内企業で活躍し、孤立することなく県民の一員として地域に溶け込み、安心して生活できる環境を整える」ことを目的とした「外国人材の受入・共生対策事業」(商工労働局、土木局、地域政策局)を強化するが、商工労働局では、今後創設予定の育成就労制度を見据え、新たに①育成就労制度等の最新情報の動画配信、②経営者向け勉強会の実施、③外国人材の雇用管理や定着に向けた相談対応、④特定技能1号への円滑な移行に向けた日本語学習支援、の4つの新規事業を実施することとしている。

4 おわりに

本稿では、広島県のモデル企業支援事業(特定技能2号外国人の輩出)を取り上げ、アドバイザーとしての伴走経験をもとに、外国人材に「選ばれる企業」の要件を示した。

安全安心な日本をつくり、支えるのが現場で働く人々だとすれば、その役割を担う外国人材の重要性は、今後さらに高まることが予想される。現場での良質な経験は、外国人材の国内外における仕事と生活の礎となるものと考えられる。人手不足に対応するための外国人材受入れ制度が有効に機能するよう制度設計の詳細を詰め、そしてこれが日本の産業社会に馴染み、定着するには一定の時間を要するものと思われる。その過程においては、実態の把握と制度の適切な運用を目指した、継続的な調査研究が求められる。

参考文献

- 山口塁, 2024「人手不足への対応のための外国人労働者受け入れ政策と現状、萌芽」『労働調査』 639;19-26.

- Yamaguchi, Rui, 2025. “Creation of “Employment for Skill Development Program,” Aiming for Making Japan an Attractive Destination for Foreign Workers” Japan Labor Issues 9, no.51: 41-53.

- 山口塁・田上皓大, 2025「外国人技能実習生のキャリア選択と仕事環境─広島県アンケート調査の2次分析から─」JILPT Discussion Paper 25-07.

脚注

注1 2023年度は特定技能外国人受入モデル企業支援アドバイザー、2024年度は外国人材受入・共生対策支援アドバイザー。

注2 本稿は、山口(2024)およびYamaguchi(2025)の一部を加筆・修正したものである。

注3 2024年度より分野名を工業製品製造業分野に変更し、新たな業種・業務区分を追加している。

注4 因島鉄工株式会社では、2024年に、さらに2名の特定技能2号を輩出している(区分は鉄工)。同社の外国人材に対する取り組みは、当機構の月刊誌『ビジネス・レーバー・トレンド』(2024年3月号、地域シンクタンク・モニター特別調査)や入管協会『国際人流』(2025年1月号)で紹介されている。また「『丁寧な育成』と『同基準評価』で国を越えて切磋琢磨し合う職場づくり」に関する取り組みを評価され、同社は株式会社リクルートが主催するGOOD ACTION AWARD(第11回、2025年3月)![]() にて最優秀賞を受賞している。

にて最優秀賞を受賞している。

注5 調査対象者は2,402人で、回収数(居住地域および就業地域が広島県内の者)は1,311、回収率は54.6%である。広島県HP「外国人材関連調査に係る最終とりまとめ結果について」![]() (掲載日:2020年3月6日)から最終とりまとめ結果等を閲覧できる。

(掲載日:2020年3月6日)から最終とりまとめ結果等を閲覧できる。

注6 日本の職場での経験が、彼らとってより好ましい、第三の国での就労を実現することの後押しとなっている様子も、近頃は伝わってくる。

注7 日本語能力試験はN1~N5の5つのレベルがあり、このうち最も難しいN1は「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる」レベルとされている。

注8 造船分野では、東京オリンピック・パラリンピックの開催による一時的な建設需要の増大に対応するため、2015年から、技能実習修了者が在留資格「特定活動」を取得のうえ、最大3年間、同分野で就労できる措置を講じていた(外国人造船就労者受入事業)。当該者はこの措置の適用を受けて同社で就労する間に、日本語能力試験N1の認定を受けている。

注9 外国人の雇用に関するルールについては、厚生労働省HP「外国人の雇用」![]() を参照のこと。

を参照のこと。

注10 監理団体とは、技能実習制度において主務大臣(法務大臣および厚生労働大臣)の許可を受け、①受入れ企業の定期監査、②技能実習1号外国人に対する入国後講習、③技能実習計画の作成指導、④技能実習生の相談対応 などを行う、事業協同組合等の営利を目的としない法人である。技能実習生のほとんどは、この監理団体が関与する団体監理型と呼ばれる受入れ形態である。2024年に導入予定の育成就労制度では、これに代わり監理支援機関の設置が検討されている。一方、特定技能制度では、受入れ企業が特定技能1号外国人に対する生活支援を行う義務があり、その方法の一つとして登録支援機関に委託することも可能である。登録支援機関は出入国在留管理庁長官の登録制であり、営利・非営利、法人・個人の別は問われない。