JILPTリサーチアイ 第35回

求職活動支援の研究─自律型求職活動モデルの実用可能性の検討─

2020年5月27日(水曜)掲載

欧米の心理学者は、1970年代頃から、求職者の<こころ>のメカニズムに焦点を当て、求職者がどのように仕事探しをすると、就職に結びつきやすくなるのかを明らかにし、その成果をもとに、現場研究によって、どのような支援をすると、就職の可能性が高まるかを検討して来た[注1]。前者を求職活動(job search)の研究、そして後者を求職活動支援(job search interventions)の研究と呼ぶ。この求職活動支援を、ハローワークの求職者サービスに当てはめると、職業相談・紹介などの個別サービスと、初回講習や就職支援セミナーなどの集合型サービスが該当する。

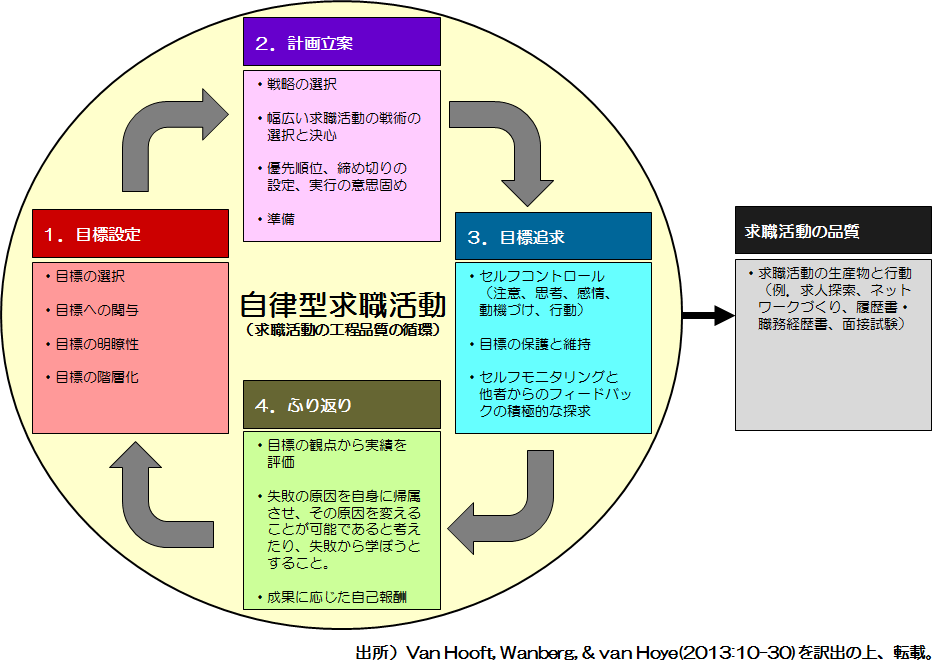

2000年代に入り、求職活動の研究における主要な研究者が協力し、同分野のこれまでの研究の成果を踏まえつつ、最新の研究の成果を取り入れ、求職者と、その支援者の両方に対し、求職活動の全般に関わる指針を示す自律型求職活動モデル(cyclical self-regulatory model of job search process quality:図表1参照)を提出した[注2]。このモデルでは、求職者が"自ら考えて仕事を探す"自律性を重視する。これは求職者が一人で求職活動をすることを意味しない。自律的な求職活動とは、必要とあれば、ハローワークや友人・知人などの他者の支援を求めることも含まれる。

労働政策研究・研修機構(2020)『求職活動支援の研究』労働政策研究報告書No.203(以下「報告書」という。)では、労働大学校の研修生であるハローワーク職員の協力を得て、ハローワークにおける自律型求職活動モデルの実用可能性を検討した。このコラムでは、求職活動支援の研究を概観した上で、その検討した結果について報告する。

求職活動における<こころ>の研究

自律型求職活動モデルでは、求職者の自律性、具体的には"自ら考えて仕事を探す"ことができるようになるため、どのように自身の<こころ>を働かせればよいのか?といった認知的スキルがシステマティックに示されている(図表1参照)。

認知とは、英語で言うとコグニション(cognition)であり、個人が、目や耳などの感覚器を通して環境にある対象を知覚し、それらの情報をもとに自身の置かれている状況を判断したり、次に何が起こるかを推測したりするなどの<こころ>の働きである。求職活動で説明すると、失業者が、自身の失業をどのように受け止め、これに対し、どのような対処をすればよいかを選択的に判断する一連の<こころ>の働きが認知である。

認知的スキルとは、経験や研修を通して獲得できる、就職の実現に有効な<こころ>の働きに関わる能力(ability)である。例えば、心理学では目標をより具体的にすると、目標達成の可能性が高くなることが明らかにされている[注3]。これらの知見を求職活動支援に応用すると、求職者がどのような仕事に就きたいのか、そのイメージを具体的にすることが支援の方針となる。そして、この就きたい仕事のイメージを明確にする具体的なノウハウが認知的スキルになる。

求職活動支援の考え方の変遷

現在、求職活動支援の研究は、自律型求職活動モデルに見られるように、求職者がいかに"自ら考えて仕事を探す"自律性を身につけることができるようになるかが、求職者の支援をする上で基本的な考え方となっている。この考え方に至る歴史的な経緯を説明すると、次のようになる。

求職活動支援の研究のルーツ──大恐慌時代の失業研究

求職活動支援の研究のルーツは、1930年前後の大恐慌時代の失業研究に遡る。この当時の研究は失業が大規模に発生した地域に研究者が入り、その社会の一員として生活をしながら失業者の生活を観察し、彼らから聞き取り調査などを行う現場研究が盛んに行われた。

この頃にすでに求職活動支援に関する2つの基本的な考え方が提出されている。それは環境中心か人中心かの2つである。ヤホダらは、オーストリアの工業地域にあるマリエンサル村の大規模工場と、その関連工場が一斉に閉鎖された直後から、現場調査を実施し、失業が労働者や、その家族の心身の状態に及ぼす影響を検討した[注4]。彼女らの結論は、失業は個人の心理に悪い影響を及ぼし、雇用情勢などの環境が改善されない限り、失業者個人ではいかんともしがたいというものであった。この考え方は、後に求職者の支援のあり方を、環境中心に捉える考え方へと発展する(「喪失理論」「ビタミン理論」など。詳細は報告書第2章に掲載)。

同じ頃にバッケは、イギリスのグリニッチの町で暮らす労働者階級の家族を対象とした現場調査を実施している[注5]。彼の発見は、同じ失業状態にあっても、熟練技能者は給料をもらえなくても、自身の技能に関わる仕事を見つけ、その仕事をすることに満足していたのに対し、未熟練労働者は給料をもらえないと一切、仕事をしようとしなかったことであった。

この発見から、失業の心理的な影響は、失業をどのように受け止めるかによって違い、その受け止め方の違いは、それまでの仕事の経験によって変わると考えた。この考え方は、後に求職者の支援のあり方についいて、人中心に捉える考え方へと発展した(「エージェンシー理論」や一般心理学からの応用研究など。詳細は報告書第2章に掲載)。その後、第二次世界大戦、そして戦後の復興期になると、景気がよくなり失業率が下がるとともに、失業研究は下火になっていく。

一般心理学の理論の応用研究──行動、認知、メタ認知へ

1970~1980年代にかけ、アメリカを中心とした先進国での経済の低迷による失業率の悪化とともに失業研究に再度、注意が向けられるようになる。しかし、この頃になると、失業保険制度などの社会保障制度の充実により絶対的な貧困(「身体能力を保てないなどの栄養失調であったり、凍え死ぬほど衣類や住居を事欠いている状況」[注6])が避けられるようになるといった環境面での整備が進み、相対的に心理的要因、つまり人中心のアプローチが重視されるようになった。この流れの中で、一般心理学の理論を応用し、求職活動や、その支援の研究に注意が向けられるようになる。

求職活動支援の理論の中心は、一般心理学の理論を後追いし、1970年代の学習モデル、1980年代の認知モデル、そして2000年代以降、社会的認知モデルへと変遷している。それぞれ説明すると、1970年代に学習モデルが普及するが、これは現在でも求職活動支援の基本的な考え方である。「人は学習により変わることができる」という考え方である。ビヘイビアリズム(behaviorism)とも言われる。この対極にある考え方がネィテイビズム(nativism)であり、「人は、もともと持っている素質や遺伝の影響を強く受けており、変わらない」という考え方である。

学習モデルでは、再就職が難しい失業者は、仕事探しに有効な行動が身についていないだけであり、その行動が学習できると、就職の可能性が高くなると考える。このため、求職活動支援のプログラムでは、求人事業所に自身の強みをアピールできる履歴書の書き方や、面接試験でよい評価を受けるための表情やしぐさ、話し方など、就職に有利に働く求職行動を学習するプログラムが組み込まれた(例えば「ジョブクラブ」など。詳細は報告書第3章に掲載)。

1980年代になると、学習の対象が就職に有利に働く求職行動から、その求職行動を生み出す認知へと深化する。「気持ちが変われば行動も変わる」である。この理論に基づく求職活動支援は、求職者の<こころ>に働きかけるプログラムが中心となる(「ジョブズ」「自己効力感ワークショップ」など。詳細は報告書第3章に掲載)。

例えば、失業の経験や求職活動の不調により、自信を喪失している求職者は、過去の成功体験を想起したり、不調に終わった求職活動に対し、以前の求職活動よりも改善した点に注意を向けるなどの認知を変えることにより、自信が持て、その結果、求職活動に積極的に取り組むようになり、就職の可能性が高くなると考える[注7]。

2000年代になると、社会的認知モデルが主流となる(バンデューラーの社会的認知理論とは違うことに注意。詳細は報告書第3章に掲載)。このモデルでは、社会状況における個人の認知に焦点を当てている。その認知は情報処理の過程が想定されている。具体的には、個人が環境から情報を取り入れ、複数の処理過程(注意、知覚、判断、情報検索等)を経て、その結果を環境への働きかけとして出力する一連の過程である。

社会的認知モデルでは、求職者の就職を取り巻く環境の要因を積極的に取り入れ、環境適応に向けた<こころ>の調整メカニズムが重視される。認知モデルと求職活動支援の目標を比較すると、その違いがわかりやすい。認知モデルでは、就職の可能性を上げる認知的スキルの習得にあった。これに対し社会的認知モデルでは、就職環境の変化に応じて、適切な認知的スキルを選択する能力の習得にある。これをメタ認知という。

メタ認知とは「認知の認知」[注8]である。自身の判断や選択を、あたかも第三者のように客観的に見つめ直すことである。例えば、失業の経験や求職活動の不調により、積極的に求職活動ができなくなった求職者の場合、その<こころ>の奥底には「どうせ応募しても落ちるだろう」と判断していることが考えられる。この判断が就職の可能性に悪い影響を及ぼしていると気づくことがメタ認知である。より高次の認知が求められ、自律型求職活動モデルも、この流れを汲む。

自律型求職活動モデルの実用可能性の検討

自律型求職活動モデル

図表1に示したように、自律型求職活動モデルでは、求職活動の過程を、「こういう仕事がしたい」「こう働きたい」などを言語化する「目標設定」、目標達成のための「計画立案」、その計画を実行に移す「目標追求」、書類選考の合否や採用通知の有無などの結果が出たところで自身の求職活動を省察する「ふり返り」の4つの段階に分け、求職者は、これら4つの段階をくり返すことにより、求職活動の品質を向上させることができると考える。

求職活動の品質とは、採用する側から見て、「この人を採用しよう」と思えるほど十分なレベルに達しているかどうかといった判断である。例えば、採用する側から見て、「求人選択は適切か?」「採用したいと思わせる履歴書になっているか?」「面接では一緒に働きたいと思えるような受け答えができているか?」などである。これら4つの段階ごとに、求職活動の品質を高めるポイントが用意されている(ポイントの詳細は報告書第5章に掲載)。

図表1 自律型求職活動モデル

自律型求職活動モデルの優れている点として、次の4点が考えられる。

第一に、社会的コンテクストとしての労働市場を取り入れたことである。心理学者は人の<こころ>のメカニズムに焦点を当てる。その分、人が置かれている社会的コンテクストがぼやけてしまうという欠点がある。特に労働に関わる心理学者は、雇用制度や労働市場といった社会的コンテクストへの注意が疎かになる問題が常に指摘され続けて来た。

自律型求職活動モデルは、この問題に対する一つの解決策を示している。それは、求職者の心理的メカニズムの中に採用する側の視点を取り入れるという考え方である。マクロとしての雇用制度や労働市場は直接、求職者の心理的メカニズムに影響を及ぼさない。求職者は、採用する側の視点を意識することにより、自身の求職行動を制御する。この認知の過程が雇用制度や労働市場の影響であると考える。環境への適応を促そうとする支援者の立場からすると、いかに求職者に採用する側の視点を意識させるかがポイントとなる。

第二に、求職活動の動機づけのメカニズムを説明したことである。求職活動が就職に結びつく最大の成功要因は、就職するまで求職行動をとり続けることにある[注9]。支援者としては、求職者が就職を実現できるまで、仕事探しの意欲を失わないようにすることが支援の要となる。

自律型求職活動モデルの肝は、求職者が、目標設定の段階で「こういう仕事がしたい」「こう働きたい」という自身の願望・ニーズを明確にし、目標追求の段階で採用する側の視点から自身の求職行動を検討することにより、求職活動の現実と向き合うことにある。求職者は、この願望・ニーズと現実とのギャップに気づくこと、わかりやすく説明すると、「このまま何もしないでいると、自身の願望・ニーズが実現できない」と意識することが求職活動の原動力となる。

第三に、自律型求職活動モデルは管理サイクルとして設計されており、求職者も、その支援者も導入しやすいことである。管理サイクルとして、よく知られているのはPDCAサイクルであり、計画-行動-評価-改善のサイクルを回していくことにより、目標が実現できるという考え方である。このサイクルを意識することにより、次に何をしなければならないのかが意識できる仕組みになっている。自律型求職活動モデルも、これに倣うならば、目標-計画-行動-ふり返りというように同様に循環する管理サイクルであると言えよう。

ただし、最大の違いは、この管理サイクルの中に目標を立てることが組み込まれていることである。一般的に言って、組織労働者はトップでない限り、目標はより上位の職位の者から降ってくる。組織から離れた失業者は、そういうわけにはいかない。率先して目標を立てるところから始めないと、効率的に仕事探しに取り組むことができない。

最近になり、組織内のキャリア開発において、キャリア自律が注目を浴びている[注10]。キャリア自律とは「めまぐるしく変化する環境のなかで、自らのキャリア構築と継続的学習に取り組む、生涯にわたるコミットメント」と説明されている[注11]。キャリア自律が実現するには、個人が「どうしたいのか」「どうなりたいのか」といった願望・ニーズを意識することが大切であり、組織労働者においても今後は、自律型求職活動モデルと同様な目標設定の段階が重要となるだろう。

第四にメタ認知の視点から、求職活動に必要な認知的スキルを明らかにしたことである。自律型求職活動モデルにおける目標設定の段階では、求職者にとって、「こういう仕事がしたい」「こう働きたい」といった自身の願望・ニーズを意識する主観が重要であり、目標追及の段階では、採用する側の視点から、自身の求職行動を検討するメタ認知のレベルでのスキルが必要となる。支援者の立場からすると、求職者が自身の主観から、採用する側の視点を意識する客観的な視点へ、つまり認知からメタ認知への切り換えが支援のポイントとなる。

実用可能性の検討

ハローワークにおける自律型求職活動モデルの実用可能性を検討するため、労働大学校のイブニングセッションを利用し、同モデルの考え方やノウハウを解説する2種類の研修プログラム「生保受給者の就労支援」と「就職支援研究の最前線」を実施し、アンケート調査により、ハローワーク職員である研修生を対象として、職業相談・紹介業務を進める上で、同モデルが有効かどうかを尋ねた。イブニングセッションとは、労働大学校における研修生の自主的参加による課外研修のことである。

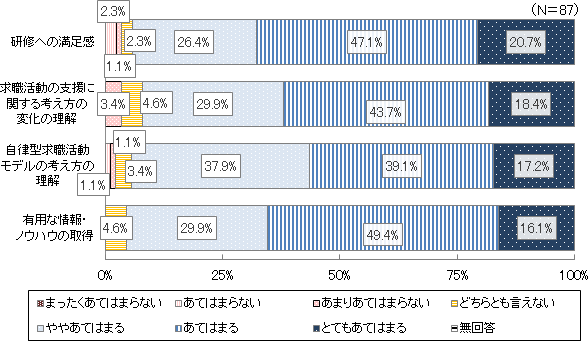

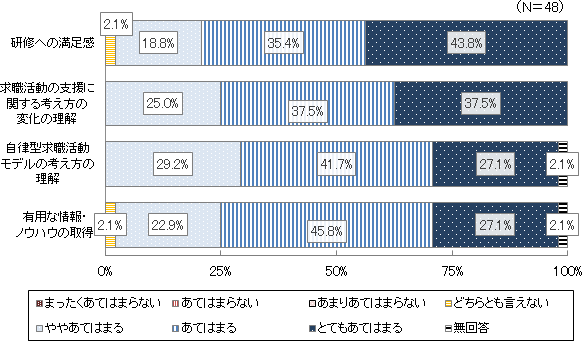

その結果、両研修プログラムともに、ほとんどの研修生が自律型求職活動モデルの考え方を理解し、職業相談・紹介業務を進める上で有用な情報・ノウハウを得ることができたと回答した(図表2、3参照)。

図表2 イブニングセッション「生保受給者の就労支援」の評価

図表3 イブニングセッション「就職支援研究の最前線」

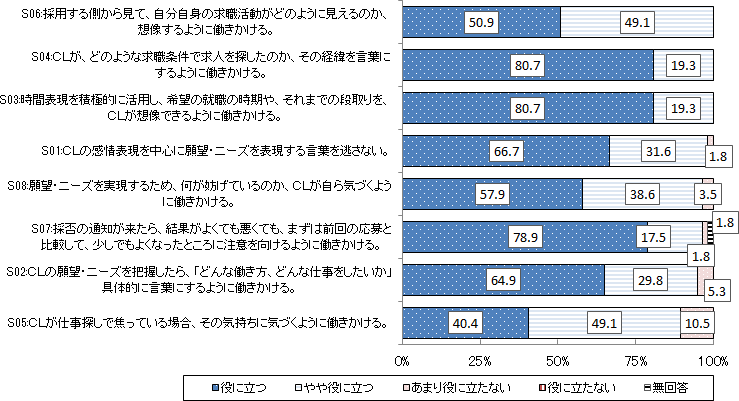

また、自律型求職活動モデルの実用可能性を検討するため、同モデルが示す望ましい求職活動の基準を、職業相談・紹介業務でのノウハウへと落とし込んだ職業相談TIPsを作成し、その評価を研修生に求めた。職業相談TIPsとは、「職業相談・紹介でのちょっとした表現上の心がけや言葉遣いの工夫」[注12]のことである。

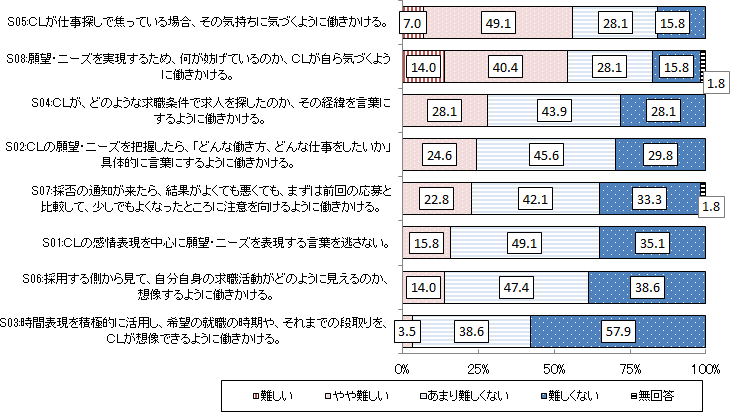

その結果、いずれのTIPsでも、ほぼ全員が現場で有用であると評価した(図表4参照)。現場での活用については、8つのTIPs中6つのTIPsで、いずれも過半数の研修生が活用は困難ではないと評価し、残りの2つのTIPsは、求職者に自身の焦りや直面している問題に気づきを促すTIPsであり、活用は困難であるという評価が過半数を超えた(図表5参照)。

図表4 職業相談TIPsの現場での有用性(単位:%、N=57)

注:"CL"とは「クライエント(client)」の略語である

図表5 職業相談TIPsの活用の困難性(単位:%、N=57)

注:"CL"とは「クライエント(client)」の略語である

今後の課題

本研究の結果から、現場での自律型求職活動モデルの実用可能性の手応えをつかむことができた。欧米の研究者が開発したモデルであるが、日本の現場にも当てはまる普遍性があることが考えられる。

今後の課題としては、求職者を対象とした自律型求職活動モデルに基づく求職活動支援プログラムの開発にある。このため、イブニングセッションの機会などを利用し、ハローワーク職員である研修生に協力をお願いし、求職者の立場から同プログラムを評価する機会をつくり、その結果をもとに、よりよい研修プログラムへと洗練させていくことが重要である。

その上で、ハローワークにおける初回講習や求職活動支援セミナーなどで試行的に同プログラムを実施し、アンケート調査などを利用して、求職者から評価を収集し、プログラムの改訂を続けていく必要がある。このアンケート調査の結果がよい場合は、プログラムのマニュアルを開発し、ハローワークで広く実施できるように普及活動を進めていくことになる。

最後に日本における求職活動支援の研究の必要性を説明する。私は、日本における就職支援セミナーなどに見られる求職活動支援、そして私が関わっているハローワークの職業相談・紹介業務は、世界的に見ても非常に優れているという印象を持っている。その一方で同分野の研究は、オランダやアメリカなどの先進的な国々と比較して、全く追いついていないと考えている。

私は、現場で何か問題が起これば、研究に頼らずとも、現場の支援者が迅速に対応できる力があることを知っている。しかし、求職活動支援の研究の歴史をふり返ってわかるように、研究者は科学的な手法を用い、客観的な知識を積み重ねることにより、その延長線上に中長期的な指針や展望を描くことができる。

日本の求職活動支援の研究のレベルを早急に引き上げるには、次の2つのことが重要である。第一に、積極的に欧米の研究者と共同研究をして、現場での有用性の高い応用心理学の手法を学ぶ必要がある。特に彼らは、一般心理学の理論や心理学的構成概念を、求職活動支援の研究に応用する手法に長けている。この手法を学ぶことにより、求職活動支援の研究において、独自の理論を構築する手間を省けるとともに、心理学研究としての汎用性を持たせることができるようになる。

第二に、研究者は現場に研究の成果をフィードバックすることを常に意識して、現場の支援者に研究のメリットを実感してもらい、彼らとの間で研究への協力をお願いできる信頼関係を築くことである。

脚注

注1 Saks, A. M. (2005). Job search success: A review and integration of the predictors, behaviors, and outcomes. In S. Brown & R. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 155-179). Hoboken, NJ: Wiley.

注2 Van Hooft, E. A. J., Wanberg, C. R., & Van Hoye, G. (2013). Moving beyond job search quantity: Towards a conceptualization and self-regulatory framework of job search quality. Organizational Psychology Review , 3, 3-40.

注3 Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting & task performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

注4 Jahoda, M., Ladarsfeld, P. F., & Zeisel, H. (1933/2002). Marienthal: The Sociography of an unemployed community. (English translation, 2002). Chicago: Aldine.

注5 Bakke, E. W. (1933). The unemployed man. London: Nisbet.

注6 阿部彩(2012).「「豊かさ」と「貧しさ」:相対的貧困と子ども」『発達心理学研究』23(4) p.362-374.

注7 例えば、認知をかえる働きかけとしてモデリングの技術を活用して、求職者が自信を持つようになり、就職の可能性を高めた実証研究としてエデンらの研究がある(Eden, D., & Aviram, A. (1993). Self-efficacy training to speed reemployment: Helping people to help themselves. Journal of Applied Psychology , 78, 352-360.)。

注8 三宮真智子(2018).『メタ認知で〈学ぶ力〉を高める: 認知心理学が解き明かす効果的学習法』 北大路書房.

注9 Kanfer, R., Wanberg, C. R., & Kantrowitz, T. M. (2001). Job search and employment: A personality–motivational analysis and meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 86, 837-855.

注10 武石恵美子(2016).『キャリア開発論-自律性と多様性に向き合う』 中央経済社.

注11 花田光世・宮地夕紀子・大木紀子(2003). 「キャリア自律の新展開-能動性を重視したストレッチング論とは」 『一橋ビジネスレビュー』51(1).

注12 労働政策研究・研修機構(2017).『職業相談・紹介業務の逐語記録を活用した研修プログラムの研究開発 ―問題解決アプローチの視点から―』労働政策研究報告書No.198 労働政策研究・研修機構.