JILPTリサーチアイ 第25回

日本的雇用システムのゆくえ

2017年12月22日(金曜)掲載

Ⅰ 日本的雇用システムのゆくえを問う

この冬、JILPT編『日本的雇用システムのゆくえ』(第3期プロジェクト研究シリーズNo.4)が刊行された。以下、執筆者を代表して、本書の取り組みの背景とエッセンスを紹介するとともに、本書を振り返っての反省と展望を記したい。

名称や定義の詳細は別として、一般に「日本的雇用システム」と呼ばれる、日本企業における長期志向の雇用・労働の仕組みが、かつて研究者や実務家、政策担当者の関心を集めていたことは間違いない。ごく手短に振り返るならば、その実態と概念は、ジェームス・アベグレンの著作[注1]、OECDのレポート[注2]などにより発見され人口に膾炙し、ロナルド・ドーア[注3]、青木昌彦[注4]などの研究者により解明され理論化されてきた。時には、日本社会論や日本人論とも結び付けられてきた。少なくとも今から20年ぐらい前までは、日本的雇用システムは、肯定的であるにせよ否定的であるにせよ、日本の労働研究者や日本に関心を持つ海外の研究者にとっての、最も重要な研究テーマの1つであったと言ってよい。

しかし、いつの頃からか、「若年者」、「非正規雇用」、「女性就業」、「労働時間」など、特定の対象者や個別のトピックにフォーカスする研究が主流になってきた。こうした専門化・細分化は、いわゆる労働者の多様化、働き方の多様化といった現象に対応したものであり、労働研究が成熟したことの表れでもあった。

そういった中で、敢えて本書では、日本的雇用システムのゆくえ(持続していくもの、変化していくもの、新たな課題)を見通すという作業に取り組んだ。大きな理由は3つある。

第1に、大局を見据えた政策形成を可能にするからである。もちろん、日本的雇用システムを扱わない研究であっても、政策対象に関するエビデンスの提供を通じて政策形成に寄与しうる。しかし、何よりも日本的雇用システムは、日本の雇用社会の中心にあることから、そのゆくえを見通すことは、日本の雇用社会の基本的な変化の方向性、日本の雇用社会が今後直面するであろう大きな課題を認識することにつながる。

第2に、重要な労働法制と不可分の関係にあるからである。現在の日本の労働法制の重要な部分は、日本的雇用システム、なかでも長期雇用慣行を前提に形成され、その労働法制が日本的雇用システムの普及を促してきたという側面がある。個別の労働政策についても、日本的雇用システムの長所を認識し、それを活かそうと企図するものが少なくない。労働法制や労働政策の一貫性・整合性を保ちつつ必要な修正をしていく(不要な修正を防ぐ)ためにも、日本的雇用システムがどうなっているのかを、絶えず確認する必要がある。

第3に、人事管理や労使関係の制度・慣行を総体的に把握できるからである。雇用システムの構成要素は相互に補完し合っており、雇用システムのある部分の変化は他の部分の変化を惹起する。逆に、ある部分が不変であれば、他の部分を変えようとしてもなかなか変わらない。労働研究が専門化・細分化するとともに、個別の政策目標の達成が重視される中で、研究者においても政策担当者においても、そうした視点が失われる傾向にあり、総体的把握の必要性はむしろ高まっているとも言える。

このような認識のもと、本書では、日本的雇用システムを「主に高度経済成長期以降の大手・製造企業(大手企業and/or製造企業)に典型的に見られた、成員に対する長期的な生活保障・能力開発を図る雇用・労働の仕組み」と定義し[注5]、そのゆくえを見通すことを試みた。具体的には、基礎作業として、官庁統計の集計・分析により、この約20年間における、(a)長期雇用慣行、(b)年功的賃金・昇進、(c)協調的労使関係、(d)OJTを中心とした幅広い教育訓練、(e)雇用のバッファーとしての一定数の非成員労働者の存在、(f)労使の規範意識と国民からの支持、の変化を跡づけた。その上で、若者、女性、高年齢者といった対象者別の研究から導かれる知見、雇用ポートフォリオ、賃金制度、能力開発、キャリア管理、企業内キャリアコンサルティングといった人事管理の分野別の研究から導かれる知見を総合して、日本的雇用システムがどう持続し、どう変化したのか、そしてどのような新たな課題に直面しているのかを論じた。

Ⅱ 日本的雇用システムの持続と変化

1.雇用社会を取り巻く環境変化

はじめに、この約20年間に日本の雇用社会が直面した環境変化を、要点のみ復習したい。

第1に、日本経済そのものが、1990年代初めにバブル経済の崩壊を経験した後も、1997~98年の金融危機、2000年代初頭のIT不況、そして2008年秋のリーマン・ショックと、幾度の試練にさらされてきた。その間、長引くデフレにも苦しめられた。

第2に、不況やデフレとは別に、1980年代に引き続きサービス産業化が進み、職業構成でも専門・技術職やサービス職のウェイトが高まった[注6]。それに伴い、日本的雇用システムの「本丸」である製造大企業が産業全体に占めるウェイトも低下した。

第3に、産業や企業規模を問わず就業者の高齢化が進み[注7]、マクロ的に見れば労働力が減少し始めた。総務省「労働力調査」によれば、日本の就業者数は1997年にピーク、労働力人口は1998年にピークを迎え、以後、長期的に見て減少傾向にある。

これらの環境変化のなか、日本的雇用システムのどの部分が持続し、どの部分が変化したのかを、以下で見ていきたい。

2.長期雇用慣行の持続とそれへの強い支持

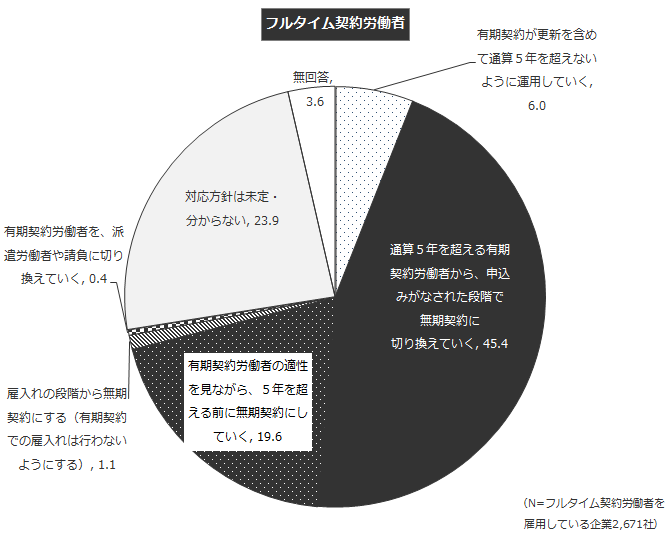

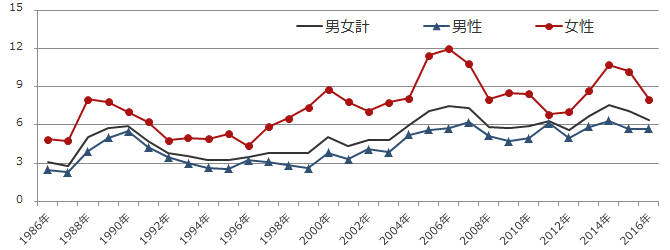

バブル経済崩壊後、雇用の流動化が起こっていると言われるが、正社員の雇用の流動性はどうなっているか。図1は、企業規模1000人以上の大企業(以下、大企業)における一般労働者の入職率、離職率を、男女別に示したものである[注8]。入職率を見ると、男女ともに景気との関連が強い。バブル経済の残り香があった1991年に高く、1990年代半ばに底を打ち、その後2000年代半ばの景気拡大期に上昇し、リーマン・ショック後の不況期に再び低下している。離職率を見ると、女性では長期にわたって低下している。男性では、1990年代と2000年代を比べると後者の方が高いが、ピークはIT不況末期の2002年(10.4%)であり、以後その水準を上回っていない。厚生労働省「労働経済動向調査」で製造大企業における「希望退職者の募集・解雇」の発生状況を見ても、ピークは2000年代初頭である。総じて、正社員のストックに対するフローの比率が趨勢的に上昇しているわけではなさそうである。

図1 男女別・一般労働者の入職率と離職率の推移(企業規模1000人以上)

入職率(%)

離職率(%)

出所:厚生労働省「雇用動向調査」より。2016年の値は「結果の概要」(2017年8月23日)参考表より。

注1:調査対象は5人以上の事業所。(図2、図3も同じ)

注2:入職率は、入職者数を常用労働者数で除したもの。離職率は、離職者数を常用労働者数で除したもの。

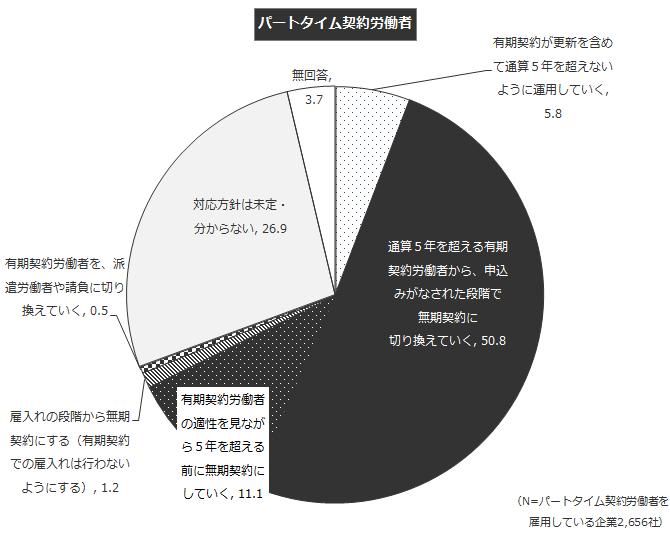

他方、中途採用に限るとどうか。図2は、大企業における一般労働者の転職入職率を男女別に示したものである。ここから、男女ともに、1990年代後半から今日にかけての比較的長期にわたって転職入職率が上昇していることが分かる。つまり、入職率は景気循環に対応してサイクリカルに推移しているのに対し、いわゆる中途採用に対応する転職入職率は趨勢的に上昇している。このことには、若年人口が減少し、新卒採用が難しくなっていることも影響していると考えられる。

図2 男女別・一般労働者の転職入職率の推移(企業規模1000人以上)(%)

出所:厚生労働省「雇用動向調査」より。2016年の値は「結果の概要」(2017年8月23日)参考表より。

注:転職入職率は、転職入職者数を常用労働者数で除したもの。

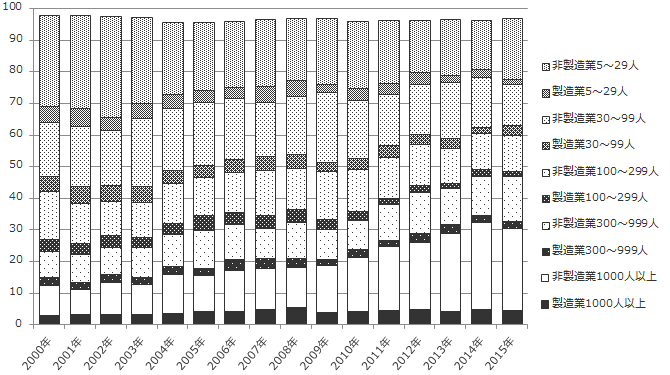

ところで、中途採用を増加させているのは、どのような産業の大企業であろうか。このことを明らかにするため、図3に、男性の転職入職者の転職先構成(製造業・非製造業別、企業規模別)の推移を示した。これを見ると、2000年から今日にかけて、非製造業の大企業への転職者割合が増えているのに対し、製造業の大企業への転職者割合はほとんど増えていないことが分かる。すなわち、拡大しつつある非製造大企業において中途採用が活発に行われており、そのことが大企業セクター全体としての転職入職率を高めているものと考えられる。

図3 男性の転職入職者の転職先構成の推移(%)

出所:厚生労働省「雇用動向調査」より。

注1:集計対象は、前職が雇用者で、調査時に在籍している転職入職者。一般労働者とパートタイム労働者の両方を含む。

注2:100%に満たない部分は、官公営である。

このように、少なくとも日本的雇用システムの「本丸」である製造大企業においては、正社員の長期雇用慣行はおおむね持続していると考えられる。非製造大企業においても、産業自体が拡大しているため転職入職率は上昇していると考えられるが、離職率が大きく上昇しているわけではない[注9]。また、JILPTのアンケート調査によれば、9割弱の企業が正社員に関して長期雇用維持の方針を持っており、その傾向は製造業や金融業、大企業といった伝統的セクターで特に強い[注10]。さらに、労使ナショナルセンターの方針からは、両者ともに長期雇用を守ろうとしていることが[注11]、一般国民への意識調査からは、2000年代に入って「終身雇用」を「良いこと」だと考える人が増えていることが読み取れる[注12]。大企業の正社員の長期雇用慣行は持続しており、それへの支持も強いと言える。

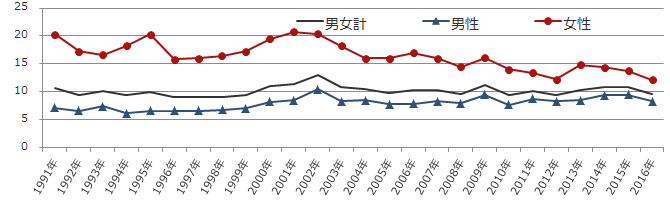

3.長期雇用の範囲の縮小と再拡大?

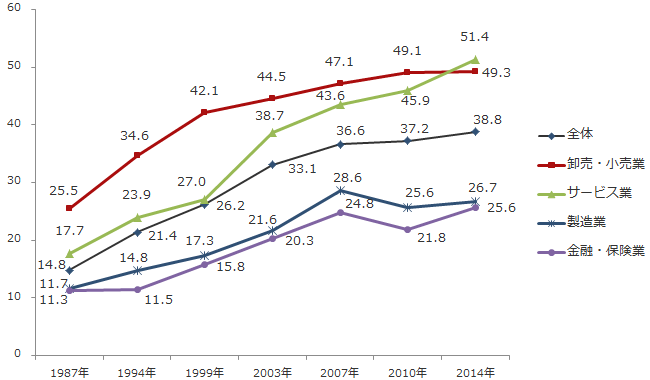

正社員の長期雇用が持続しているとして、そもそも、その範囲はどうなったのか。産業全体に占める製造大企業のウェイトが低下したことは既に述べた。また、この約20年間に非正規雇用が増加し、その意味でも長期雇用の範囲は縮小した。図4は、非正規雇用者割合を産業別に示したものである。ここから、非正規雇用化がどの産業においても進行したことが読み取れる。

図4 産業別・非正規雇用者割合の推移(%)

出所:厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」より。

注1:「出向社員」は除く。

注2:1987年、1994年は30人以上の事業所、1999年以降は5人以上の事業所が対象。

注3:1999年以前の「卸売・小売業」には、飲食も含む。

ところで、「製造業」、「金融・保険業」では、2007年から2010年にかけて非正規雇用者割合が低下している。これは、正社員採用、非正規雇用者の正社員への転換の増加によるのではなく、リーマン・ショック後の不況期の「非正規切り」による。日本企業は、この時、非正規雇用者を文字通り正社員の雇用を守るためのバッファーとして利用した。この事態に対して、厚生労働省も2009年の『労働経済白書』にて、「雇用の削減を伴う雇用調整は、残業規制や配置転換、出向などにより正規労働者で抑制されているものの、非正規労働者において集中的に表れて」いると警鐘を鳴らした[注13]。日本的雇用システムにおいて、「成員」としての正社員と「非成員」としての非正規雇用者の緊張関係が急速に高まったと言える。

しかし、その後の労働法制の側での対応は早く、有期労働契約研究会、労働政策審議会(労働条件分科会)での議論を経て、2012年に労働契約法が改正され、同一企業で有期労働契約が反復更新され通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換される「無期転換ルール」が導入された(2013年4月施行、2018年4月に実質的に発効)。

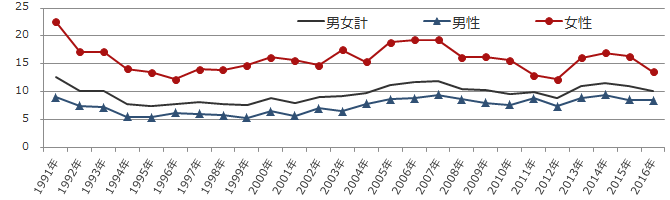

折しも、団塊世代が65歳を迎え完全に引退する時期とも重なり[注14]、無期転換ルールへの企業側の反応はよい。JILPTが2015年に実施したアンケート調査によれば、6~7割の企業が、何らかの形で無期転換を実施する方針だと回答している(図5)。また、直近の調査(2016年)からは、当初は「5年を超えないように運用していく」と回答する傾向が強かった大企業も、次第に無期転換を実施する方針に転換していることが示唆される[注15]。

図5 無期転換ルールへの企業の対応方針(%)

出所:JILPT「改正労働契約法とその特例への対応状況および多様な正社員の活用状況に関する調査」(2015年)より。

これに関連して、本書では、人手不足の基調、労働契約法改正の追い風の中、第3次産業を中心として非正規雇用の無期雇用化、正社員化、限定正社員の導入といった雇用区分の再編が進んでおり、結果として正社員割合が再上昇している企業事例が示されている[注16]。総務省「労働力調査」を見ても、2013年以降、非正規雇用者から正社員への転換数が、正社員から非正規雇用者への転換数を上回って推移している。今後、少なくとも一時的には、長期雇用の範囲が再拡大する可能性がある。

もっとも、その再拡大部分のすべてが、従来と同じ意味での正社員とは限らない。特に、限定正社員や無期雇用化された社員の賃金水準は、従来の正社員のそれとは異なることが予想される[注17]。より正確に言うならば、生じる可能性があるのは、あくまで長期雇用の範囲の再拡大であり、従来の正社員の範囲が再拡大するかは分からない、ということになる。

4.後退する年功的処遇、台頭する選抜的育成、変質する職場集団

もちろん、この20年ほどの間で確実に変化したものもある。ひとつは年功的処遇である。官庁統計から読み取れる大企業の年齢・賃金プロファイル、勤続・賃金プロファイルは、いずれも勾配が緩やかになった[注18]。JILPTのアンケート調査からは、それには、年齢・勤続給から、成果主義導入ブームを経由して、職責・役割給に落ち着いたという制度的根拠があることがうかがえる[注19]。また、今後さらに定年・継続雇用年齢が引き上げられるならば、従来の年功的な賃金プロファイルは一層修正されざるを得ないと予想される[注20]。

また、官庁統計から、特に高学歴男性労働者の年功的な昇進慣行が後退したことが読み取れる[注21]。JILPTのアンケート調査からは、脱年功的な役職登用を行っている企業ほど女性の管理職昇進が進んでいることも判明した[注22]。このことは、女性の活躍を推進していく中で、年功的な昇進慣行が一層の修正を迫られる可能性を示唆している。そして、同じくJILPTのアンケート調査からは、大企業や海外展開企業において、従業員の教育訓練をめぐる関心の重点が、社員全員の底上げから、幹部候補の選抜的育成へとシフトしていることもうかがえる[注23]。

さらに、当初の問題設定には含まれていなかったが、職場集団の変質もうかがえる。そもそも日本的雇用システムの特徴の1つとして、組織運営において職場集団が多くの役割を担ってきたことが挙げられる。たとえば、上司・先輩による部下・後輩へのOJT、上司による部下のキャリアや人間関係に関する相談対応などである[注24]。しかし、職場の従業員構成が多様化するとともに、日本人は職場の同僚と(全面的にではなく)限定的に付き合うようになっており[注25]、職場集団の凝集性は弱まっていると見られる。また、「いじめ・嫌がらせ」に象徴されるように職場でのトラブルも噴出している[注26]。こういった中で、職場集団がかつてのような役割を果すのは難しくなっていくのではなかろうか。

Ⅲ その先にある課題

上述のように、この約20年間において長期雇用は持続しており、その範囲は(一旦縮小したものの)今後再拡大する可能性があるが、他方で年功的処遇は後退し、選抜的育成が台頭しつつあり、職場集団も変質しているようである。これらの持続と変化の先で、その雇用システムはどのような課題に直面するだろうか。

1.長期雇用のパフォーマンスの低下

第1の課題は、長期雇用のパフォーマンスが低下することである。日本的雇用システムにおいては、長期雇用慣行、年功的賃金・昇進、OJTを中心とした幅広い教育訓練が、一体となって高いパフォーマンスを発揮してきたと言われる。これに対し、長期雇用だけが持続している状況では、長期雇用そのものを否定する積極的理由こそないものの、長期雇用であることのメリットは小さくなるだろう。

つまり、労働者の側から見ると、長期勤続しても賃金上昇や昇進が期待できなくなる。企業の側から見ると、長期雇用を保障しても労働者の能力・スキルが向上し続けるとは限らなくなる。その結果、企業内においても労働市場全体としても、仕事と能力・スキルのミスマッチ、人材の不活性状態が生じやすくなる。このことは、雇用システムそれ自体の問題であるとともに、経済システム全体の問題ともなり得る。長期雇用を前提としつつも、転職希望者や転職先企業への支援、企業横断的な能力評価の仕組みの充実などが求められよう。

2.雇用のバッファーの縮小

第2の課題は、正社員の雇用を守るためのバッファーが縮小するということである。上述の通り、リーマン・ショック後の不況期に、正社員の雇用が守られる反面、多くの非正規雇用者が雇用を失った。しかしその事態への反省もあり、2012年に労働契約法が改正され、2018年4月以降、有期雇用から無期雇用、さらには正社員(限定正社員を含む)への転換が進むことが見込まれている。そうなると、今後再び深刻な不況が襲来した時に、企業がどのようにして雇用量を調整するかが課題となる。

本書での分析によれば、労使当事者も一般国民も、正社員の雇用を守るべきとの規範意識を強く保持していた。しかし、これまで雇用のバッファーとなっていた有期雇用が縮小した状況、すなわち「非正規切り」に頼れなくなった状況において、何が起きるか。この課題への対策を提示することは難しいが、事柄の性質からするならば、いずれ解雇や企業再編に関する法律・判例の検討が求められることもあるかもしれない。

3.正社員内部での処遇差の拡大

第3の課題は、年功的処遇が後退し、選抜的育成が台頭する中で、正社員内部での処遇差が拡大し、その公正性が問われるという点である。これらは1990年代に成果主義的な人事・賃金制度が導入される際にも問題とされてきたが、昨今では大企業、海外展開企業を中心に、次世代の部課長、経営層の育成を目的とした選抜的な教育訓練が行われつつあり、処遇差はより大きくなると考えられる。

加えて、従業員のワーク・ライフ・バランス促進のための勤務地限定正社員区分、労働契約法改正への対応や非正規雇用者の登用先としての限定正社員区分の導入などにより、正社員の雇用区分自体も多様化・複雑化するだろう。これらの問題は、基本的には企業内の労使関係の中で対処されるべきものであるが、労働組合組織率が低下している状況に鑑みるならば、労働組合に限らない従業員集団が果たすべき役割も大きくなると考えられる。

Ⅳ 本書を振り返って

冒頭にて、勇んで今般の作業に取り掛かった旨を述べたが、振り返れば反省点は山のようにある[注27]。

たとえば、昨今多発していると言われる企業再編を議論に組み込めなかったこと。たとえば、職場集団そのものに焦点を当てた研究をカバーできなかったこと。たとえば、少子高齢化、男女の役割や家族の変化など、労働供給サイドの変化が日本的雇用システムのゆくえに与える影響について体系的に議論できなかったこと。その他にも、労使関係の変化、資本市場やコーポレート・ガバナンスのあり方と雇用システムの関係など、日本的雇用システムのゆくえを問う上で不可欠にもかかわらず、十分に扱えなかった論点は多い。

他方で、そういった悔恨とは別に、本書を振り返ると、次の研究課題も見えてくる。

第1は、非製造大企業の雇用システムの実態を明らかにすることである。本書から、非製造大企業の中に、転職者を取り込みつつ雇用を拡大させている企業が多いことが示された。それでは、その雇用システムは、製造大企業のそれとどう違うのか。非製造大企業の中にどのような種差性があるのか[注28]。これらの点を明らかにすることは、この国の雇用社会の中心がひとつであり続けるのかを問うことにも繋がる。

第2は、3層構造の雇用システムの実態を明らかにすることである。本書から、非正規雇用者を無期雇用化・正社員化する際に、また従業員のワーク・ライフ・バランスを促進するために、職務や勤務地に限定のある正社員区分を導入する企業が増加していることが示された。これら3層構造の雇用システムの所在と仕組み、その中間区分で働くことでメリットを得られるのがどのような労働者層なのか、などを示していく必要がある[注29]。

第3は、いわゆる「グローバル人材」の選抜と育成の実態を明らかにすることである[注30]。本書から、大企業や海外展開企業において、次世代の部課長、経営層の育成を目的として選抜的な教育訓練が行われつつあることが示された。選抜されることをめぐって若年期の競争が熾烈化していないか、選抜に漏れた人材のモチベーションとキャリアはどうなっているのか、その選抜・育成が学校教育とどうリンクしているのかなど、論点は尽きない。

これらは、既に日本的雇用システムの研究を越えており、また、見方によっては必ずしも新しい研究ではないかもしれないが、本書の延長線上において日本の雇用社会のゆくえを見通す際の、重要な作業となることは確かであろう。

追記

ちょうど20年前の冬、富士通株式会社の人事部門に勤務していた私に、菅野和夫・東京大学法学部教授(当時)の『雇用社会の法』(有斐閣)を読むように薦めてくださった同社の先輩社員に御礼を申し上げるとともに、今般、私が同書の“幻の続編”準備作業に携わることになった縁に感謝する。法から実務へ、実務から実証へ、そして実証から法への三者混合リレーが、20年後も続いていることを願う。

脚注

注1 Abegglen, James C. (1958) The Japanese Factory: Aspects of its Social Organization, Free Press(=占部都美監訳『日本の経営』ダイヤモンド社、1958年)を参照。

注2 OECD (1972) Reviews of Manpower and Social Policies: Manpower Policy in Japan,OECD(=労働省訳『OECD対日労働報告書』日本労働協会、1972年)を参照。

注3 Dore, Ronald P. (1973) British Factory, Japanese Factory: the Origins of National Diversity in Industrial Relations, University of California Press(=山之内靖・永易浩一訳『イギリスの工場・日本の工場:労使関係の比較社会学』筑摩書房、1987年)などを参照。

注4 Aoki, Masahiko (1988) Information, Incentives, and Bargaining in the Japanese Economy, Cambridge University Press(=永易浩一訳『日本経済の制度分析:情報・インセンティブ・交渉ゲーム』筑摩書房、1992年)などを参照。

注5 このような定義を用いるにあたっては、稲上毅(1999)「総論・日本の産業社会と労働」稲上毅・川喜多喬編『講座社会学6労働』(東京大学出版会、1-31頁)を参考にした。

注6 総務省「労働力調査」より。

注7 総務省「就業構造基本調査」より。

注8 一般労働者とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者以外の労働者を指す。ここでは、概ね正社員に近いものとみなしている。

注9 本書・図表1-19を参照。

注10 JILPT「人材マネジメントのあり方に関する調査」(2014年)より。分析結果は、本書・第5章を参照。

注11 日本経済団体連合会『経営労働政策特別委員会報告』(旧・日本経営者団体連盟『労働問題研究委員会報告』)、日本労働組合総連合会『連合白書』より。

注12 JILPT「勤労生活に関する調査」より。また、産業能率大学「新入社員の会社生活調査」、日本能率協会「新入社員『会社や社会に対する意識調査』」からは、企業の新入社員においてもそれらの意識が強まっていることが読み取れる。

注13 厚生労働省編(2009)『平成21年版 労働経済白書』(日経印刷、153頁)より。

注14 2012年に、1947年生まれの者が65歳を迎えている。

注15 JILPT編(2017)『「改正労働契約法とその特例への対応状況 及び 多様な正社員の活用状況に関する調査」結果』(JILPT調査シリーズNo.171)を参照。

注16 本書・第5章を参照。

注17 JILPT編(2016)『改正労働契約法とその特例に、企業はどう対応しようとしているのか 多様な正社員の活用状況・見通しは、どうなっているのか─「改正労働契約法とその特例への対応状況 及び 多様な正社員の活用状況に関する調査」結果─』(JILPT調査シリーズNo.151)を参照。

注18 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。

注19 JILPT「今後の企業経営と賃金のあり方に関する調査」(2008年)、JILPT「人材マネジメントのあり方に関する調査」(2014年)より。分析結果は、本書・第5章を参照。

注20 定年・継続雇用年齢引上げと賃金プロファイル修正の関係については、本書・第3章を参照。

注21 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。

注22 JILPT「企業の人材活用と男女正社員の働き方に関する調査」(2016年)より。分析結果は、本書・第4章を参照。

注23 JILPT「企業内の育成・能力開発、キャリア管理に関する調査」(2016年)より。分析結果は、本書・第6章を参照。

注24 上司による部下のキャリアや人間関係に関する相談対応については、本書・第7章を参照。

注25 NHK放送文化研究所「日本人の意識調査」より。

注26 東京都産業労働局編『労働相談及びあっせんの概要』(各年版)、厚生労働省「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より。

注27 これらの反省点のいくつかについては、『ビジネス・レーバー・トレンド』2018年1,2月号の座談会にて、濱口桂一郎氏、池田心豪氏、荻野登氏と論じている。

注28 試みに、成長産業である「医療、福祉」と「情報通信業」の正社員採用を比較すると、前者では資格保有を重視するのに対し、後者では責任感やコミュニケーション能力を重視する傾向が読み取れる。JILPT編(2015)『企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査』(JILPT調査シリーズNo.142)を参照。

注29 3層構造の雇用システムに関する既存研究は少なくないが、JILPTの調査研究に関連するものとして、高橋康二(2013)「限定正社員のタイプ別にみた人事管理上の課題」(PDF:436KB)『日本労働研究雑誌』(No.636、48-62頁)、西村純(2014)「タイプ別に見た限定正社員の人事管理の特徴――正社員の人事管理や働き方に変化をもたらすのか?」(PDF:795KB)『日本労働研究雑誌』(No.650、16-29頁)、池田心豪(2016)「基幹労働力としての限定正社員の可能性――事業所調査データの分析から」(PDF:2MB)JILPT編『働き方の二極化と正社員―JILPTアンケート調査二次分析結果―』(労働政策研究報告書No.185、214-228頁)などがある。

注30 JILPTでの調査研究としては、JILPT編(2017)『次世代幹部人材の発掘と育成に関する研究──事業をグローバルに展開する製造企業を中心に』(労働政策研究報告書No.194)などがある。