資料シリーズ No.228

職業分類作業部会報告Ⅱ

―厚生労働省編職業分類・分類項目表の見直し―

概要

研究の目的

現行の厚生労働省編職業分類(2011年6月改定)(以下「職業分類」という。)は改定から8年以上が経過し、この間の産業構造、職業構造の変化等に伴い、求人・求職者の職業認識と職業分類との乖離が生じている分野もみられる。また、統計上の整合性を保つ観点から日本標準職業分類の体系に準拠して作成されているため、求人・求職のマッチングに最適化されていないなどの課題が生じている。このため、厚生労働省編職業分類の次期改定のあり方について研究を行う。

研究の方法

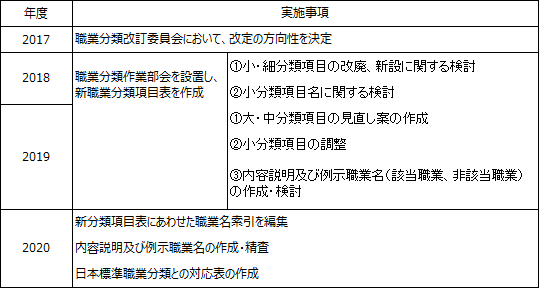

労働政策研究・研修機構では、厚生労働省から職業分類の次期改定に関する研究の要請を受けて、2017年度から4年計画で改定を進めている(図表1)。

図表1 厚生労働省編職業分類改定のスケジュール

4年計画の3年目にあたる本年度は、官民の委員で構成される職業分類作業部会(以下「作業部会」という。)を設置し、主に分類項目表の見直し作業を行った。

分類項目表の改定案については、6労働局に対してヒアリング調査(以下「ハローワークヒアリング調査」という。)を実施し、労働局及びハローワークの意見を踏まえつつ、作業部会で議論を実施した。

主な事実発見・政策的インプリケーション

1.作業方針

(1)大分類項目

日本標準職業分類での統計の表示を妨げない範囲で、職務の類似性よりも、求職者・求人者にとっての探しやすさ等、職業紹介業務におけるマッチング上の必要性を優先して設定した。

①現行の大分類項目と対応した形で設定【新大分類A、C、D、F、G、H、J】

②現行の大分類項目を分割【新大分類B1、B2】

③現行の大分類に含まれる職業の一部を組み替えて設定

- 異なる大分類項目に属する職業同士を統合して新たな大分類項目を設定【新大分類BE1、BE2、BE3】

- 異なる大分類に属する職業の一部を移動させて大分類項目を設定【新大分類I、K】

(2)中分類項目

日本標準職業分類と対応する数字をとるため、現行の職業分類(大・中分類項目は日本標準職業分類の体系と一致)において異なる中分類項目に位置づけられている職業同士を組み合わせて新たな中分類項目とすることは、マッチングの観点から必要であり、かつ統計的な影響がほとんどないと考えられる場合にのみ限定して行った。一方で、現行の中分類項目の分割、名称変更、配置の変更などは積極的に実施した。

(3)小分類項目

昨年度(2018年度)、作業部会で見直しを行ったところであるが、本年度は主に次の観点から検討を行い、追加的に見直しを行った。

①ハローワークヒアリング調査における意見を踏まえた修正

②外国人の受入れ14分野における継続的な業務統計の把握の必要性を踏まえた修正

③大分類項目、中分類項目の変更に伴う修正

2.分類項目表の見直し結果

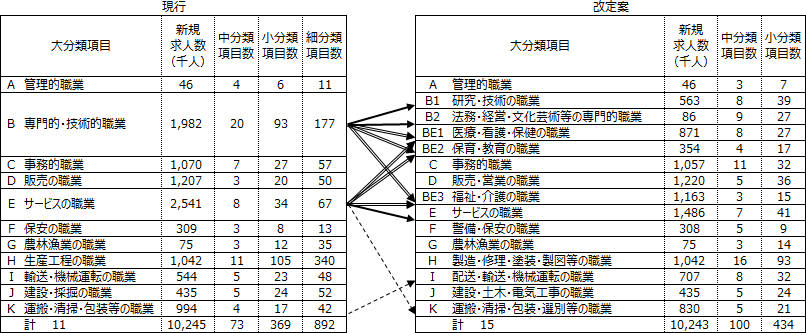

分類項目表の見直しの前後で、大・中・小分類項目数と大分類項目に含まれる職業の新規求人数を比較すると、図表2のとおりであった。

細分類項目をなくしたこともあり、大・中・小分類項目全てにおいて、項目数は増加している。

項目数の増加割合をみると、大・中分類項目は約1.4倍であるのに対し、小分類項目は約1.2倍となっている。この結果、上位にある大・中分類項目においてある程度職業の絞り込みができるようになったのではないかと考えられる。また、上位の大分類項目から順に職業を探していく際の探しやすさを考慮すると、特定の大分類項目に中分類項目や小分類項目が集中していることはマッチングの妨げとなると考えられるが、改定案では、大分類B及び大分類Eについて、新大分類B1、B2、BE1、BE2、BE3、Eに分割することによって、中分類項目数や新規求人数といった点で、現行と比較して大分類項目ごとの偏りを分散することができたと考えている。

図表2 分類項目表の見直しの全体像

3.今後の課題

ハローワークヒアリング調査では、多くの貴重なご意見をいただいた一方で、改定案の体系全般については、現行の職業分類と比べ職業紹介業務という観点から使いやすいものになっているという評価であり、マッチングに適した職業分類という課題についてはある程度達成されたものと考えている。

来年度に残された課題の一つ目は大・中・小分類項目の内容説明の作成・精査である。主な仕事や当該項目に含まれる仕事と含まれない仕事、類似・関連する仕事、職業名の例示などを職業紹介業務等労働力需給調整に携わる実務者にわかりやすいよう記述していくことが重要である。小分類項目については、今年度の作業部会でも一定程度検討を行ってきたが、大・中分類項目の内容説明を作成するとともに、小分類項目の内容説明も含めさらに精査する必要がある。

もう一つは、職業名索引の作成である。現実の職業の多様性に対応するためには、ハローワークはもちろん民間の労働力需給調整機関で使用されている職種名も含め、広く職業名を採録する必要がある。

これら二つの作業を終えて、来年度末に職業分類表及び職業名索引の改定が完了する予定である。

政策への貢献

厚生労働省による労働法政策立案の際に参照されることが期待される。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「全員参加型の社会実現に向けたキャリア形成支援に関する研究」

サブテーマ「職業情報、就職支援ツール等の整備・活用に関する研究」

研究期間

令和元年度

研究担当者

- 西浦 希

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

関連の研究成果

- 資料シリーズNo.31『ハローワークにおける職業分類の運用に関する調査報告』(2007年)

- 資料シリーズNo.35『職業分類研究会報告』(2008年)

- 資料シリーズN0.54『職業分類の改訂に関する研究Ⅰ ―細分類項目の見直しを中心にして―』(2009年)

- 資料シリーズNo.64『職業分類の改訂に関する研究Ⅱ ―分類項目の改訂―』(2010年)

- 資料シリーズNo.101『職業分類の改訂記録 ―厚生労働省編職業分類の2011年改訂―』(2012年)

- 資料シリーズNo.116『職務の類似性と職業編成 ―新たな職業編成に向けた予備的検討―』(2013年)

- 資料シリーズNo.130『職業相関表 ―2万人のデータからみた職業の類似性―』(2014年)

- 資料シリーズNo.187『職業情報の整備に関する基礎的研究 ―マッチング効率の高い職業分類策定のための課題―』(2017年)

- 資料シリーズNo.191『官・民・諸外国の職業分類等の現状と比較』(2017年)

- 資料シリーズNo.200『職業分類改訂委員会報告』(2018年)

- 資料シリーズNo.213『職業分類作業部会報告Ⅰ―小分類項目の見直し―』(2019年)