資料シリーズ No.191

官・民・諸外国の職業分類等の現状と比較

概要

研究の目的

厚生労働省編職業分類は、平成23年の改訂から5年が経過し、求人・求職者の求める職種と職業分類との間で 、乖離が生じている分野もみられる。また、求人情報の収集にインターネットを利用する求職者が半数近くに上る中、求人検索においてフリーワード検索が普及し、官民の求人情報を一括して検索提供するサイトも台頭してきている。

こうした変化の中で、官や民間の各事業者が、それぞれ独自性の強い職業分類体系を持ったままでは、膨大な情報の中でマッチングの精度が低下し、効率的なマッチングに支障をきたすおそれがあり、職業分類の共有化のニーズは一層高まっているものと思われる。

そこで、本調査研究では、厚生労働省からの要請を受け、求人者・求職者・職業紹介関係者等が理解しやすく、マッチング精度の向上に資する職業分類のあり方に関する調査研究を行う。

研究の方法

本研究では、民間の求人情報サイト運営会社8社のインタビュー調査により、同サイトの職種分類の構造を明らかにするともに、公共職業安定所6所のヒアリング調査により、厚生労働省編職業分類の現状と課題等を明らかにし、官民の職業分類の比較検討を行った。併せて、米国やEUの職業分類の現状等の情報収集・整理も行った。

主な事実発見

Ⅰ.民間求人情報サイトの職種分類の構造

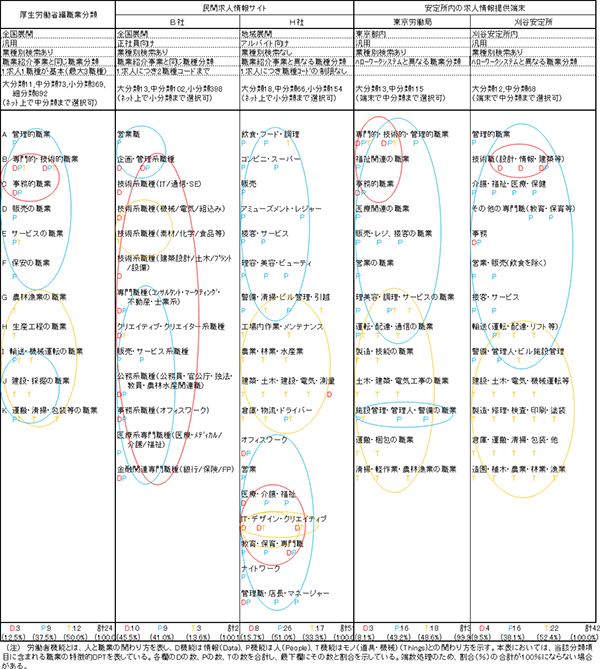

民間の8(A~H)社の職種分類は、他社の求人情報サイトを含む多様な情報源を参照し合って作成されており共通点もみられるが、参照した職種をどのように分類し、階層化するかについては各社に独自性がみられた。その独自性は、図表1に示す5点を考慮する度合いによってもたらされていると考えられる。

図表1 求人情報サイトの職種分類の考え方

出所:第1章をもとに筆者作成

Ⅱ.官・民・諸外国の職業分類の共通点と相違点

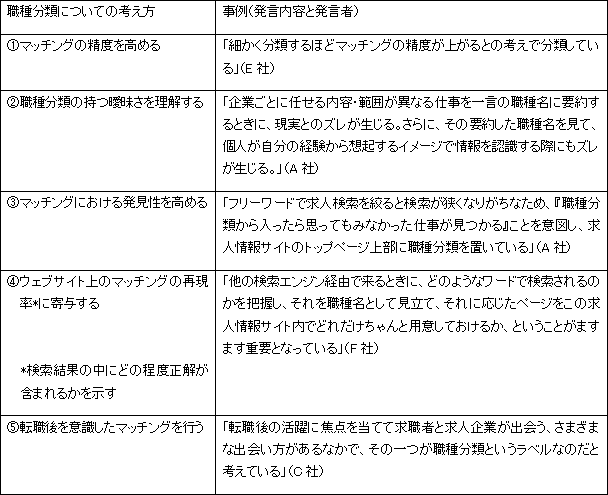

厚生労働省編職業分類と民間、安定所内の求人情報提供端末の職業分類を比較した事例を示す(図表2)。

- 分類の構造、分類項目数

厚生労働省編職業分類の項目数は、各階層において民間8社の分類項目の範囲内にほぼ収まっており、また小分類の項目数は官民ともにほぼ300台で共通している。

米国連邦政府共通の職業分類(SOC)は、大分類が23項目、中分類が97項目、小分類が461項目、細分類が840項目の4階層である。EUのESCOの分類体系は、国際労働機関(ILO) の定めた国際標準職業分類の4階層の職業分類に、さらに1階層を加えた5階層になっている。

- 配列

労働者機能の観点から職業分類の配列を分析すると、厚生労働省編職業分類の配列は、最初にP機能の管理的職業が配置されて、おおむねD、P、Tの順に配置されている。民間の職種分類の配列は、正社員向けでは、最初にP機能の営業系の項目が配置されている以外はあまり共通点がみられない。民間では、全般的に各分類項目に幅広くD機能が含まれている。また、民間のアルバイト向けでは、初めにP機能の販売・サービス系、次いでT機能の項目が配置されており、全体として正社員向けよりも重なりが少なく分化している傾向がみられる。

また、DPT機能の割合に着目すると、厚生労働省編職業分類では、T機能が5割を占めるのに対し、民間の正社員向けでは、D機能とP機能がともに4割強、T機能が2割弱であり、T機能の割合が最も少ない。アルバイト向けでは、P機能が5割強を占めた。

- 分類基準

民間の正社員向けでは専門的・技術的職業が5~9項目に細分化され、アルバイト向けでは、販売やサービスの職業が細分化されている。SOCでも「専門的・技術的職業」に該当する職種が9項目に細分化されており、我が国の民間の正社員向けでみられた傾向と一致している。

厚生労働省編職業分類が主に仕事の類似性に着目して分類されているのに対し、民間では、分類の細かさのバランス、求人数の想定、スキル等から分類されている。

- 求人情報提供端末の職業分類の設定

安定所内の求人情報提供端末の職業分類は、労働局や安定所ごとに厚生労働省編職業分類と異なる分類体系が設定されている。大分類では、福祉・医療や営業系の項目が独立しており、また項目名に職業名を並列的に複数例示し、分類項目名を見ただけで内容がわかるようにしている。設定にあたっては、スキルや経験をどこで生かせるかという観点で分類されていることが多い。

- フリーワード検索の活用

官民ともにフリーワードによる求人検索が普及し、横浜安定所の相談窓口では2~3割の求職者がフリーワード検索を行っている。またF社によると職種検索が8割、フリーワード検索が2割くらいの割合である。

米国においては、求人検索はフリーワードと勤務地で行われており、職業分類からの検索は見られなかった。

民間では、こうした動きを職業分類の作成・変更に生かす取組みが始まっているが、安定所においては、Webサイトでの検索を想定した工夫はあまり行われていない。

図表2 厚生労働省編職業分類・民間・求人情報提供端末の職種分類の比較 (労働者機能付き)

政策的インプリケーション

- 現状では、厚生労働省編職業分類と民間の職種分類はそれぞれ異なる。これは厚生労働省編職業分類が日本標準職業分類に準拠しているためであり、その隔たりを一気に解消するのは困難であろう。

- 厚生労働省編職業分類の改訂にあたり日本標準職業分類との整合性を確保するため、一つの職業に統計用と実務用の2種類の分類コードを付与し、目的に応じて使い分けることが考えられる。ただし、これには、ハローワークシステムの変更が必要であり、技術面、コスト面等からの十分な検討が必要である。

- 求人・求職者は情報過多の環境の中で“選ぶ喜びから選ぶ大変さ”に直面しており、職業分類の官民共有化によりマッチング精度が向上すれば、双方にメリットがある。

- 日本標準職業分類に準拠しないマッチングに最適化した分類体系を検討するに当たり、単に日本標準職業分類の配列を変えただけでなく、職業分類の項目名や職業名の言い換え・分割も検討すべきである。

- 職業分類は、そのツリー構造を提示することにより、職業探索等のナビゲーション機能を有している。フリーワード検索が普及しても、職業分類の役割は引き続き重要である。

- 米国では職業分類だけでなく、職業の多面的な数値情報をデータベース化しO*NETにより提供している。我が国においても、職業分類だけでなく職業に関する多面的な情報を収集し、提供するための研究が必要である。

政策への貢献

厚生労働省編職業分類の改訂、職業情報の収集・整理に活用される。

本文

本文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:541KB)

- 序章 調査研究の背景と目的(PDF:622KB)

- 第1章 民間求人情報サイトの職種分類の構造(PDF:802KB)

- 第2章 官民の職業分類の比較(PDF:701KB)

- 第3章 安定所における職業分類の運用、分類のあり方(PDF:867KB)

- 第4章 米国とEU の職業分類・職業情報(PDF:4.5MB)

- 終章 マッチングに最適化された職業分類に向けて(PDF:409KB)

- 参考資料(PDF:484KB)

研究の区分

プロジェクト研究「生涯にわたるキャリア形成支援と就職促進に関する調査研究」

サブテーマ「生涯にわたるキャリア形成支援に関する調査研究」

研究期間

平成27年11月~平成29年3月

研究担当者

- 上市 貞満

- 労働政策研究・研修機構 統括研究員

- 笠井 恵美

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

- 松本 真作

- 労働政策研究・研修機構 特任研究員

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム