労働政策研究報告書 No.169

復旧・復興期の被災者雇用

―緊急雇用創出事業が果たした役割を「キャッシュ・フォー・ワーク」の視点からみる―

概要

研究の目的

本プロジェクト研究は、東日本大震災の被災地の雇用・労働面への影響とそれへの政策対応について、記録の視点から実態把握を行うものである。7つの研究グループのうち本グループでは「キャッシュ・フォー・ワーク(Cash For Work; CFW)」をキーワードとしている。CFWは「労働対価による支援」という意味を持つ。その起源は、途上国支援を行う国際協力NGOにあり、被災者自らが働くことで収入を得て生活できるだけではなく、被災地域の復興を推し進め、被災者の連帯や絆を深め、心のケアにまで副次的効果があるといわれている。

一方、東日本大震災の被災地域では国の基金事業である「緊急雇用創出事業」が被災者雇用に活用され、平成23~26年度雇用者数合計は約10万人に達している。緊急雇用創出事業は、リーマンショック後に経済が急激に冷え込んだ時期の失業者のための対策として作られたものだが、震災後に被災失業者の支援策として展開されており、図らずともCFWの理念と通底するところがある。

本研究では、緊急雇用創出事業の被災地での活用実態を事例を通して明らかにし、将来的に起こるとされる大災害時の被災者雇用支援策がいかにあるべきかを整理して提言する。

研究の方法

ヒアリング調査(電話、メールによる事前調査)、緊急雇用創出事業の実績データ(平成23年度)の分析

主な事実発見

(第2章)

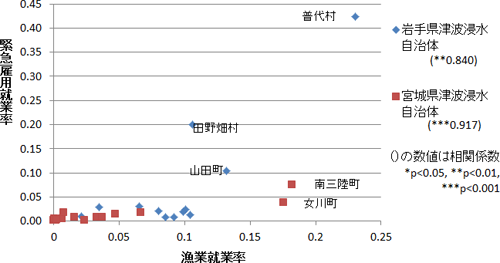

宮城県と岩手県の被災市町村の漁業就業率と緊急雇用就業率には相関関係がみられる(図表)。また、第一次産業就業率との関係性もみられる。第一次産業が主要産業である地域では、同産業の復旧・復興が第一であるだけでなく、同産業従事者は一般企業の雇用者が受けられた雇用調整助成金制度や失業保険といったセーフティネットから外れている場合が多く、生活をつなぐためにも社会的ニーズが高かったと考えられる。

図表 漁業就業率と緊急雇用就業率の関係

仙台市といった大都市圏と石巻市や気仙沼市といった地方都市、南三陸町といった小さな町が沿岸部にある宮城県では、緊急雇用就業率に差が見られる。仙台市近郊の多賀城市をはじめとする市町村では雇用ニーズが大きい大都市が近くにあることが影響して自らの自治体内での雇用ニーズが小さい。一方で、南三陸町といった小さな町でも、同自治体内での就業率が高いところでは緊急雇用就業率が高くなる。こういったところでは雇用ニーズを満たさないと人口が流出してしまう恐れがあると考えられる。

(第3章)

第3章は、大都市圏から離れており、第一次産業が町の中心となっている被災地域の2事例から、緊急雇用創出事業がどのような役割を果たしたかを考察している。同町村では、自町村内での就業率が高く、被災して生業を離れることは町村からの人口流出につながる。漁業、農業従事者は、失業した場合のセーフティネットが弱く、他の職業への転職が難しいこともあり、復興の目処がつくまでの間の生活を保つためには、緊急雇用創出事業のような被災者雇用がなければ立ち行かなくなる。こういった特色を持つ地域にとって、緊急雇用創出事業は住民を地域につなぎ留める大きな役割を果たしたといえる。

一方で、緊急雇用創出事業の被災者の雇用条件については「震災時に被災地に居住あるいは勤務し、失業状態にある者」となっているが、I・Uターンの者や事業に必要な専門家など被災地復興に必要な人材を呼び込むためにも枠組みは柔軟である必要がある。

(第4章)

第4章は被災地での緊急雇用創出事業による仮設住宅関連業務を題材に、仕事を創出することによる個人の生活保障(雇用支援)と、仕事によって地域貢献をなすこと(被災地支援)の関係性と調和について考察している。被災地支援と雇用支援の優先関係に関しては、雇用支援よりも被災地支援の側面が強かったと分析される。採用時の選抜に関して、専門的技能はさほど必要とはされていないものの、コミュニケーション能力などの一般的技能に関して一定の基準で評価されているケースがほとんどを占めたためである。一方で、就労希望者の生活状況や困窮状況への配慮がみられるケースもあるが、被災地支援を優先した上で、事業実施の余裕のある範囲で雇用支援が配慮されていることが示されている。

被災地支援と雇用支援のジレンマを緩和させる事例として、人材派遣会社やコンサルタント会社など、何らかの形で人材活用ノウハウを持つ事業体が、非営利組織や住民団体と共に採用・研修に関して協力しながら実施しているケースがあげられる。事業実施に関しても人材活用のノウハウの提供は事業負担の軽減につながる。営利組織と非営利組織が提携することにより、CFW運用の場面では有効性が発揮できる可能性がある。

(第5章)

我々の調査から以下の3点について、緊急雇用創出事業の確かな成果として列挙することができる。第1に、被災地において雇用機会を創出したことである。被害の大きかった岩手・宮城・福島の3県についての就職者のうち、21.6%が同事業によるものであったことがわかっている(ハローワークを通じた雇用に限定した場合の数値)。第2に、幅広い分野と職種が雇用創出されたことである。海外で実施されてきたCFWでは、ライフラインやインフラの復旧工事に伴う肉体労働が中心になるが、緊急雇用創出事業では、農林漁業の支援、行政の事務補助、風評被害対策、仮設住宅の見守りなどのコミュニティ支援業務、救援物資の管理や清掃など様々な分野で雇用が創出されている。第3に、同事業を通じて被災地の復興へ貢献しているということである。雇用創出が失業者個人への支援に留まらず、その事業そのものが被災地復興へのミッションであり、それに被災者を雇用している。そして、同事業に雇用されている被災者への心理的効果は特筆すべきで、今後の生活再建や地域の復興に対し肯定的な評価をし、より高い精神的満足度が得られていることも明らかになっている。

政策的インプリケーション

(第3章)

緊急雇用創出事業の被災者雇用としての有効性を3つ挙げると、①スピード、②規模、③使途の柔軟性である。「スピード」が得られたのは、この事業枠がすでに存在していたことによる。この事実は、偶然であったとはいえ、極めて重要な事柄であり、見落としてはならない。予期することが難しい自然災害に対しては、それを未然に防ぐことよりも、発生した後にいかに早く効果的に緊急的対策が講じられるかが重要である。そのためにも、平時から被災者雇用に「化ける枠」を、制度的に小さくても常に保持しておき、いざという時に膨らませることができるようにしておく必要がある。

「規模」は、国からの基金であることが大きかった。国から事業費が100%拠出される利点は、市町村行政が被災して機能不全に陥った時にも、近隣の市町村や県などが代わって事業を企画遂行が可能であるということである。

「使途の柔軟性」は、いかに多くの分野で雇用が生み出されたかをみてもわかる。失業対策のための事業の一義的目的は雇用を作ることであり、その雇用が生まれる事業内容についての縛りは緩い。結果的に被災地で必要と思われるありとあらゆる事業で活用されることが可能となった。だが、気をつけなければならないのは、その反面で事業自体の実効性に対する審査が甘くなりがちになることである。実施主体である地方自治体は、基金が被災地の復興事業のために有効に使われているか否かを適切に監督する必要があるだろう。

緊急雇用創出事業の被災者の雇用条件は、「震災時に被災地に居住あるいは勤務し、失業状態にある者」となっているが、I・Uターンの者や事業に必要な専門家など被災地復興に必要な人材を呼び込むためにも枠組みは柔軟である必要がある。

(第4章)

CFWの手法では、個人の生活保障(雇用支援)と、仕事によって地域貢献をなす(被災地支援)の関係性を調和させることが期待されるが、実際には、雇用支援よりも被災地支援の側面が強く、就労困難者向けの支援は限定的なものになりがちである。よって、CFWとは別の枠組みで生活保障がなされる必要があると考えられる。

雇用支援と被災地支援のジレンマを緩和させるには、非営利組織が営利組織と提携することにより、人材活用のノウハウや水準の高い研修プログラムなどを得て、有効性を発揮できる可能性がある。他方、営利組織のみで運営を行うことは、社会的な役割を営利事業者が担うことへの抵抗感から、社会的批判が寄せられる可能性がある。同じ水準の活動がなされたとしても、非営利組織と株式会社では周囲から受けるイメージが異なる可能性があり、周囲との期待のズレが生じることを防ぐためにも、営利組織と非営利組織の提携は重要な意味を持つ可能性がある。

(第5章)

緊急雇用は失業対策のための事業のみではなく、災害対応・復興過程で発生する膨大な業務について雇用を通じて支援する制度と位置づけなおすべきであり、具体的には以下の4点があげられる。第1に、緊急雇用を特例的な制度でなく、国内のあらゆる災害・危機事象において発動できる常設の制度としておくべきである。第2に、雇用情勢ではなく、事業ニーズに応じて事業の継続の可否を評価すべきである。ニーズの高い優れた活動については引き続き継続できる制度とすることが望ましい。第3に、賃金設定はその地域での賃金相場とすることが望ましい。第4に、ボランティアや民間事業所の活動との共存である。民間による市場では供給されず、かつボランティアや自治会など自発的組織だけに依存することができないような分野において限定的に実施することが望まれる。また、大量の人材を雇用することによって発生する採用や労務管理が発生する。緊急雇用がより効果的に機能するためには、労務管理上の現場の負担をいかに軽減するかが大きな鍵となる。

同事業で実施されたコミュニティ支援の仕組みは一定の普遍性をもっており、高齢化が進み自治体が機能しなくなっている地域など、平時の地域課題の解決につながるヒントをも与えている。今回の東日本大震災の経験から学ぶことは大きいと思われる。

政策への貢献

今後の大災害時復旧・復興期の被災者雇用対策のあり方に貢献できると考えられる。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:806KB)

- 第Ⅰ部 分析編(PDF:2.6MB)

- 第Ⅱ部 事例編:岩手1~3(PDF:8.4MB)

- 第Ⅱ部 事例編:宮城1~5(PDF:5.0MB)

- 第Ⅱ部 事例編:宮城6~11(PDF:3.0MB)

- 第Ⅱ部 事例編:福島1~2(PDF:7.5MB)

研究の区分

プロジェクト研究「非正規労働者施策等戦略的労働・雇用政策のあり方に関する調査研究」

サブテーマ「東日本大震災からの復旧・復興と雇用・労働に関するJILPT調査研究プロジェクト (震災記録プロジェクト)」

研究期間

平成24~26年度

執筆担当者

- 小野 晶子

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 永松 伸吾

- 関西大学社会安全学部 准教授

- 米澤 旦

- 明治学院大学社会福祉学科 専任講師

- 寅屋敷 哲也

- 関西大学大学院社会安全研究科博士課程(後期)

関連の研究成果

- 資料シリーズNo.111 『東日本大震災から1年半―記録と統計分析―(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめ No.1)』(2012年)

- 労働政策研究報告書No.155 『東日本大震災と職業能力開発施設―被災対応から復旧・復興までの記録(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.2)』(2013年)

- 労働政策研究報告書No.156 『東日本大震災と雇用・労働の記録―震災記録プロジェクト第1次取りまとめ報告書―(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.3)』(2013年)

- ディスカッションペーパー13-02 『東日本大震災の復興状況と雇用創出(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.4)』(2013年)

- 調査シリーズNo.113 『東日本大震災と企業行動に関する調査』結果―結果データと回答企業ヒアリング調査結果―(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.5)』(2013年)

- 資料シリーズNo.125 『労働行政機関の対応等調査報告(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.6)』(2013年)

- 労働政策研究報告書No.162 『東日本大震災と職業訓練の現場―ポリテクセンター宮城の被災から復旧・復興までの記録―労働行政機関の対応等調査報告(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.7)』(2014年)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム