調査シリーズ No.113

平成24年5月実施「東日本大震災と企業行動に関する調査」結果

―結果データと回答企業ヒアリング調査結果―

(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.5)

- 記者発表 「東日本大震災等と企業行動に関する調査」調査結果(PDF:64KB) (平成24年7月13日公表)

概要

研究の目的

調査は、東日本大震災とこれに関連したさまざまな出来事に伴い、雇用・労働面を中心に企業にどのような影響があり、これに対してどのような対応をしたかを把握することを目的とする。得られたデータの分析を通じ、 (1) 今回の震災から今後の復興過程において対応が求められる政策課題を探ること、 (2) 今後大きな自然災害が発生した際に講じるべき政策対応等の教訓を記録しておくこと、 (3) 今般の震災をきっかけとして今後の企業行動や雇用・労働面にどのような構造変化が予測され、どのような政策対応が求められるのか、などについて検討を加えた。

研究の方法

調査は層化無作為抽出した全国10,000社(10人以上規模企業)を対象に郵送で調査票を配布した。実査期間は平成24年5月10日から5月28日まで。有効回答は2,716票(有効回答率27.2%)となった。

主な事実発見

企業活動への影響

自然災害で一時的に事業活動の全面停止又は縮小を余儀なくされた企業(225社)にその影響を尋ねてみると(複数回答)、「特に影響はなかった」は31.6%にとどまり、「当該業所の事業活動の縮小をカバーするため、自社の他の事業所の事業活動を増大させた」が38.2%と4割近くを占め、次いで「事業連関(分業関係)を通じて自社の他の事業所の事業活動も縮小を余儀なくされた」16.4%、「企業間連関(サプライ・チェーン)を通じて他の企業の事業活動に相当の影響を与えた」12.4%などとなっている。

産業別にみると、「自社の他事業所でカバー」は卸売業や製造業、小売業で、「分業関係で自社の他事業所も縮小」は狭義サービス業や製造業、卸売業で、「サプライ・チェーンにより他企業に影響」は製造業で、それぞれ相対的に多くの事業所(企業)が指摘した。

また、事業所の所在地(県)別に被災5県についてみると、茨城(45.2%)や宮城(42.2%)を中心として「自社の他事業所でカバー」を挙げるところが多いが、「分業関係で自社の他事業所も縮小」は岩手や福島で、「サプライ・チェーンにより他企業に影響」は福島などで相対的に多くなっている。

雇用・労働面への影響

一時的な事業活動の全面停止又は縮小に伴う従業員の余剰については、「事業所の復旧作業などがあり、従業員の余剰は生じなかった」とするところが46.7%と半数近くある一方で、過半の事業所で余剰人員が生じたとされている。とはいえ、「一時的に余剰が発生したが、現在余剰は生じていない」とするところが44.0%を占め、「余剰が発生し、現在もその状態が続いている」とするところは3.1%にとどまっている。

産業別にみると製造業で、企業規模別には100人未満規模を中心にして規模の小さいところで、震災後1年以上が経過した調査時点においても余剰がみられている。また、事業所の所在地(県)別には、福島で相対的に多くなっている。

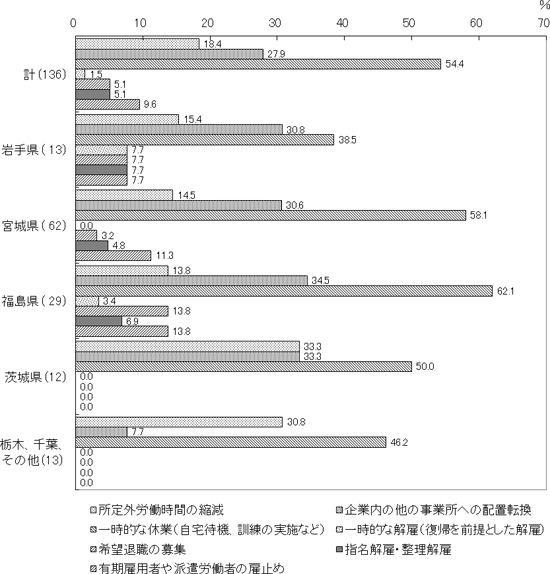

上記の余剰人員が生じた企業(136社)に対応状況を尋ねると(複数回答)、「一時的な休業(自宅待機、訓練の実施など)」が54.4%ともっとも多く、「企業内の他の事業所への配置転換」(27.9%)、「所定外労働時間の縮減」(18.4%)、「所定内労働時間の縮減」(16.2%)などが続いている。困難な中での雇用維持への努力をみることができるが、一方で「有期雇用者や派遣労働者の雇止め」(9.6%)や「希望退職の募集」、「指名解雇・整理解雇」、「採用内定者の入職延期(自宅待機など)」(3つとも5.1%)を実施したところも少ないとはいえない。

余剰人員の対応状況について事業所の所在地(県)別にみると、ケース数が少ないので留意が必要であるが、次のようなデータが得られている。まず余剰人員の対応(雇用調整)状況をみると、これらの地域においても「一時的な休業」の割合がもっとも高く、とりわけ福島で62.1%、宮城で58.1%と6割程度が実施している。次いで多いのが「企業内他事業所への配置転換」であり、3割程度の事業所が実施している。よりハードな方法についてみると、「有期雇用者や派遣労働者の雇止め」が福島で13.8%、宮城で11.3%と二桁に達し、さらに「希望退職の募集」をした割合が福島で13.8%と他の県(例えば宮城では3.2%)に比べて高くなっている(図表1)。

図表1 被災事業所の事業規模の縮小等に伴う余剰人員の対応状況(複数回答)

(注)総じてケース数が少ないので、幅をもってみるなど、留意が必要である。

ここでの「その他」はいわゆる被災県以外のことで、青森県等は含まれていない。

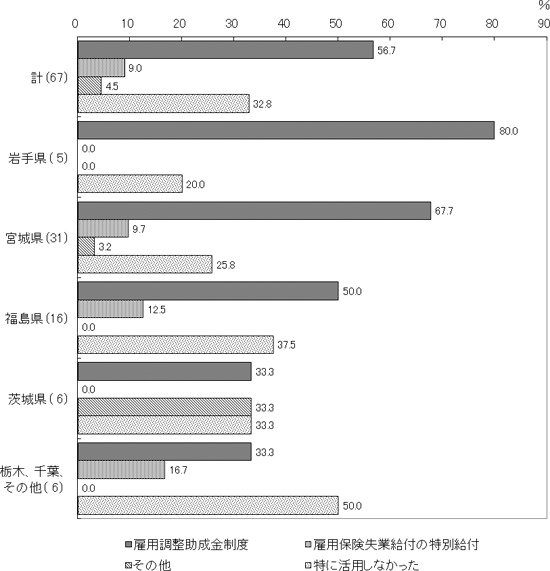

一時休業などの実施に伴い関連の雇用施策の活用状況をみると、雇用調整助成金が岩手で8割、宮城で3分の2、福島で半数の事業所においてそれぞれ活用された。また、雇用保険失業給付の特例給付は、福島の事業所で12.5%とこれを活用したとする割合が相対的に高くなっている(図表2)。

図表2 一時休業・解雇実施に伴う関連雇用施策の活用状況(当該事業所の所在地別)

(複数回答)

原発事故の影響

東京電力福島第一原子力発電所事故による避難区域等(警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域・特定避難勧奨地点)に指定されている地域内の事業所の有無を尋ねた結果をみると、回答企業の2.5%が当該地域内に事業所があったとしている。実数は68所でありケース数が十分にあるとはいえないので留意してみる必要があるが、当該地域内に事業所があった(ある)企業の産業別構成をみると、製造業が23.5%を占めもっとも多く、次いで建設業(14.7%)、卸売業と狭義サービス業(いずれも13.2%)、小売業(11.8%)などとなっている。企業規模別には、1,000人以上規模企業に属する事業所が45.6%と半数近くを占め、次いで100人未満規模(17.6%)、300~499人規模と500~999人規模(いずれも13.2%)、100~299人規模(10.3%)となっている。また、企業(本社)の所在地(ブロック)別には、関東が60.3%を占め、東北は19.1%となっている。

電力問題と風評被害

電力問題や風評被害など震災に伴う間接的な被害を複数回答で尋ねると、「東日本大震災後の消費抑制によるものとみられる売上高の落ち込みがかなりあった」とするところが21.4%、「電力の計画停電や節電のために事業活動を縮小せざるを得なかった」が12.6%、「『風評被害』によるものとみられる売上高の落ち込みがかなりあった」が6.4%などとなっており、「特になかった」(52.9%)と「無回答」(9.0%)を除いてみると38.1%と4割程度の企業で何らかの影響があったとしている。

産業別にみると、いずれかの影響を受けたとする割合(100から「特になかった」及び「無回答」を引いた割合)は、宿泊・飲食業(68.5%)、娯楽業(61.3%)、鉱業等(60.0%)、生活関連サービス業(55.5%)、複合サービス業(54.5%)などで高かった。また、全体(産業計)での割合との比較において、「計画停電等」の影響については鉱業等や宿泊・飲食業、生活関連サービス業などで、「消費抑制」の影響については宿泊・飲食業や生活関連サービス業、娯楽業などで、「風評被害」の影響については複合サービス業や宿泊・飲食業、漁業などで、それぞれ相対的にかなり多くなっている

2011年夏季節電の影響

2011年夏季に実施された電力使用制限令やその他の要請に基づく節電の実施に伴い大きな影響を受けた事業所の有無を尋ねた結果をみると、10.3%の企業が大きな影響を受けた事業所があると回答した。また、「節電は実施したが、事業活動には大きな影響はなかった」が61.0%を占めた。一方、「とくに節電は実施しなかった」は16.8%であった。

産業別に大きな影響を受けたとする割合をみると、娯楽業が29.0%でもっとも高く、次いで製造業(18.6%)、宿泊・飲食業(17.9%)、生活関連サービス業(16.7%)の順となっている。また、卸売業や小売業も10%をやや下回るものの相対的に割合が高くなっている。企業規模別にみると、100人未満規模企業が4.8%であるのに対して500~999人規模が19.5%、1,000人以上規模27.0%と規模が大きいところほど大きな影響を受けた事業所があるとする割合が高くなっている。これは、一方において「とくに節電は実施しなかった」とする割合が規模の小さいところほど高くなっていることの反映である面が大きい。電力使用制限令が一定以上の電力量を使用する事業所が対象となっていたことと関連していることが窺われる。

政策的インプリケーション

東日本大震災に伴う企業の雇用・労働面への影響とその対応を調査し、自然災害に加え、原発事故、電力問題や風評被害などの影響についての実態を把握し、復興過程において求められる政策課題を探るとともに、今後大きな災害が発生した際に講じるべき政策対応等の教訓を記録した。

本文

本文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次(PDF:658KB)

- 第1章 調査のねらい

第2章 アンケート調査結果(PDF:1.1MB) - 第3章 震災企業ヒアリング(PDF:1.1MB)

- 付属資料(PDF:1.6MB)

研究の区分

プロジェクト研究「非正規労働者施策等戦略的労働・雇用政策のあり方に関する調査研究」

サブテーマ:東日本大震災からの復旧・復興と雇用・労働に関するJILPT調査研究プロジェクト(震災記録プロジェクト)

研究期間

平成24年度~平成25年度

調査実施担当者

- 浅尾 裕

- 労働政策研究・研修機構 労働政策研究所長

- 遠藤 彰

- 労働政策研究・研修機構 調査・解析部主任調査員補佐

- 中野 諭

- 労働政策研究・研修機構 経済社会と労働研究部門研究員

- 大谷 剛

- 大阪産業大学経済学部准教授

- (元・労働政策研究・研修機構労働経済研究部門 副主任研究員)

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.215)。

関連の調査研究

- 資料シリーズNo.111 『東日本大震災から1年半―記録と統計分析―』(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.1)』(2012年)

- 労働政策研究報告書No.155 『東日本大震災と職業能力開発施設― 被災対応から復旧・復興までの記録 ―(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.2)』(2013年)

- 労働政策研究報告書No.156 『東日本大震災と雇用・労働の記録―震災記録プロジェクト第1次取りまとめ報告書―(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.3)』(2013年)

- ディスカッションペーパー 13-02 『東日本大震災の復興状況と雇用創出(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.4)』(2013年)

- 資料シリーズNo.125 『労働行政機関の対応等調査報告(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.6)』(2013年)

- 労働政策研究報告書No.162 『東日本大震災と職業訓練の現場―ポリテクセンター宮城の被災から復旧・復興までの記録 ―(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.7)』(2014年)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム