資料シリーズ No.125

労働行政機関の対応等調査報告

(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.6)

概要

研究の目的

- 労働行政機関(都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク))が経験した、東日本大震災以降に被災地等で継起した状況

- それに対する現地労働行政機関の対応、及び全国的な労働行政機関の対応(遠隔避難者に対する対応や被災地労働行政機関に対する応援)等

について、「現場の視点」を中心に記録する。

あわせて、今後に向けての教訓や示唆的事項を整理する。

研究の方法

次のようなヒアリング及び資料等の収集・分析(震災後1年間を中心として、2012年7月ごろまでを対象)。

- 労働行政機関職員ヒアリング〔岩手・宮城・福島の3労働局とその管内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の職員、及び被災し遠隔地に避難した方の支援を行った労働局の中から埼玉労働局の職員あわせて約25人から実施〕

- 職員ヒアリングの対象となった労働局が作成・収集した資料〔業務統計、新聞切り抜きなど〕

- 厚生労働省や各労働局等がインターネットで公表している資料〔労災保険、雇用保険、助成金、職業紹介(求人・求職)の統計資料、ハローワークインターネットサービスで公開されている求人情報等〕 など

主な事実発見(記録等の項目)

- 現地労働行政機関における「震災発生からの危機対応」に関し、「現地労働行政機関の人的・物的被害と避難行動」、「職員の生命・安全の確保対策と避難者への対応」、「危機対応体制の構築(労働局内の中枢機能の確保、応急的な業務体制の構築、過去の災害時対応ノウハウの迅速な提供、現地の情報・要望の収集・対応体制)」等について記述しているほか、「危機的事態への備えと対応に関する教訓」について整理している。

- 被災地労働行政機関の「震災発生に伴う業務処理」に関し、ⅰ)労働基準監督署関係では労働相談、労災保険・未払賃金立替払、被災地での労働災害防止のための取組等について、ⅱ)公共職業安定所(ハローワーク)関係では雇用保険、雇用調整助成金、職業紹介、学卒内定取消対応等について記述しているほか、「被災者等への情報提供と情報伝播ルート」、「出張相談」、「職員応援、所内体制の弾力化、代行処理、システムの機能強化」等について記述している。また、「非常時への備えと対応に関する教訓(各種制度・運用における非常時用メニューの設定・準備、非常時における選択と集中、非常時を想定した研修等)」について整理している。

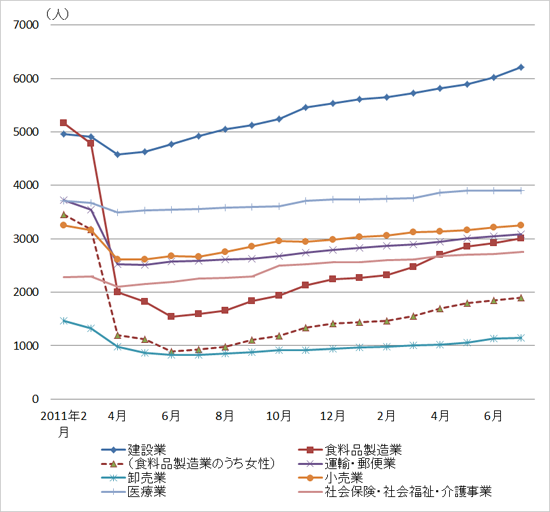

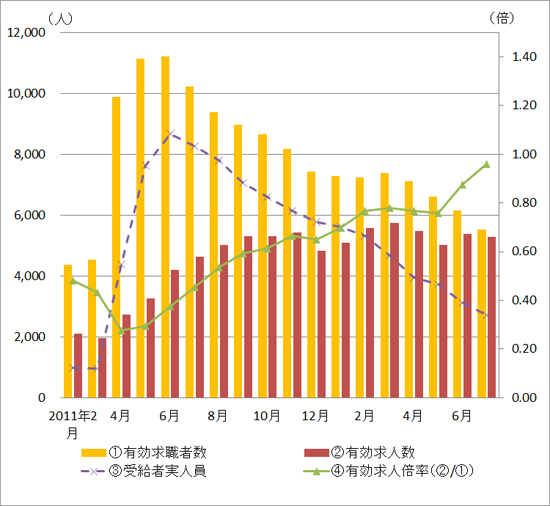

- 震災により変化した労働市場の状況とその対応に関しては、2012年7月ごろまでの状況を中心として、津波被災地(石巻所・大船渡所管内等)における人口流出と雇用保険被保険者の状況、求職者・求人・雇用保険受給者の推移、水産加工業・建設業・小売業・福祉関係等の求人・求職者の動向、仮設住宅と入居者の状況、福島第一原子力発電所事故関係の避難者の状況等について記述しているほか、労働行政の取組(雇用創出基金による事業、仮設住宅への出張相談、雇用保険の延長給付、被災者雇用開発助成金、就職面接会・職場見学会、新規学卒対策、障害者就労支援、「日本はひとつ」しごと協議会など)について記述している。あわせて、埼玉労働局・ハローワークによる福島県からの避難者に対する支援例や、福島第一原子力発電所事故に伴う除染業務等に関する労働力需要等について記述している。

図表1 石巻所管内の主要産業の雇用保険被保険者数の推移

図表2 石巻所管内の求人・求職・雇用保険受給者数

政策的インプリケーション

津波被災地等の労働市場の状況について、今後に向けた示唆的事項を含む次のようなまとめを行っている。

- 今後とも被災沿岸地域を支える基幹産業としての役割が期待されている水産加工業については、震災で特に甚大な被害を受けて早期再開と従業員の復帰・確保が課題となっていたが、元従業員の中には、ⅰ)元の勤め先の再開を待っている人(つなぎ仕事をしている人を含む)のほかに、ⅱ)生活の本拠が定まらず、被災や仮設住宅入居等に伴う家庭環境・通勤環境の変化などで一時的に働けなくなっている人や働く意欲が低下している人、ⅲ)実質的には引退して年金生活等に入っている人も含まれていると考えられる。また、作業環境や賃金的な要因のほかに、事業所が再開しても「海べり」は敬遠したいという要因や、元従業員は元の職場の「人のつながり」への復帰を求めているという要因も、水産加工従業員の確保に関するポイントとなっていると言われていた。新規参入者を含めた水産加工業の従業員確保に関しては、これらの実情に応じた対応が必要である。

- また、復旧・復興工事に伴い、被災地の建設業の雇用保険被保険者は震災前よりも大幅に増加していた。建設・土木関係の労働力需給はひっ迫しており、未経験者を含めて全国から労働力が調達されるようになっていたが、これら建設業関係の仕事で地元の求職者が就くことができるものは、資格・経験を要しない臨時的な雇用(「つなぎ仕事」)が中心と言われていた。震災後、若年者や子育て世代の中に、それまでの趨勢以上に被害甚大な被災地を離れる志向・傾向があったが、これについては、資格・経験等のミスマッチ要因以外に、雇用需要増加の多くを非永続的な復旧・復興関係の事業が占めていたこと等との関連が考えられた。結局、復興需要が去った後を見越し、地場の強みを生かした産業の再生・育成や企業誘致がどのように進むか、その状況を見て、若年者や子育て世代の流出・回帰の方向やスピードが変化していくと考えられる。

- 被災地では、仮設住宅の入居者を含め、求職活動を活発に行っていてもなかなか採用されず、気持ちが萎えている人、家族を亡くして気持ちの整理がつかず引きこもってしまう人、自暴自棄・アルコール依存の心配のある人もいる。今後、義援金等による貯金を取り崩している人がこれらの枯渇に伴って生活に困窮するケースも出てくる恐れがある。また、いずれ復興需要の減少・終息に伴い「つなぎ仕事」の場が枯渇していく中で、これらによって生計を維持してきた人に関する安定した就職に向けた相談・支援のニーズが高まることも予測される。仮設住宅等において、このような形で取り残される恐れのある人の状況を常に把握しつつ、息長く相談・支援の対応をしていくことも重要と考えられる。

政策への貢献

- 今後の労働行政機関における甚大な災害等の際の危機的事態への対応、及びその後の業務的な非常事態への対応に資するために、東日本大震災以降の記録を残すとともに教訓を整理している。

- 東日本大震災以降の労働市場の状況の推移とこれに対する政策的・行政的対応の記録を残すとともに、今後に向けての示唆的事項を含むまとめを行っている。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次(PDF:813KB)

- 被災現地の状況と現地労働行政機関の対応等に関する総括表

第1章 震災発生からの危機対応(PDF:1.2MB) - 第2章 震災発生に伴う業務処理 (PDF:2.2MB)

- 第3章 震災により変化した被災地労働市場の状況とその対応(PDF:6.6MB)

- 第4章 広域的な影響と遠隔地における支援(PDF:657KB)

- 補章 福島第一原子力発電所事故に伴う除染業務に関する労働力需要等について(PDF:689KB)

- 資料編(PDF:5.2MB)

研究の区分

プロジェクト研究「非正規労働者施策等戦略的労働・雇用政策のあり方に関する調査研究」

サブテーマ:東日本大震災からの復旧・復興と雇用・労働に関するJILPT調査研究プロジェクト(震災記録プロジェクト)

研究期間

平成24~25年度

執筆担当者

- 松本 安彦

- 労働政策研究・研修機構統括研究員

関連の調査研究

- 資料シリーズNo.111 『東日本大震災から1年半―記録と統計分析―』(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.1)』(2012年)

- 労働政策研究報告書No.155 『東日本大震災と職業能力開発施設― 被災対応から復旧・復興までの記録 ―(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.2)』(2013年)

- 労働政策研究報告書No.156 『東日本大震災と雇用・労働の記録―震災記録プロジェクト第1次取りまとめ報告書―(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.3)』(2013年)

- ディスカッションペーパー 13-02 『東日本大震災の復興状況と雇用創出(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.4)』(2013年)

- 調査シリーズNo.113 『「東日本大震災と企業行動に関する調査」結果―結果データと回答企業ヒアリング調査結果―(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.5)』 (2013年)

- 労働政策研究報告書No.162 『東日本大震災と職業訓練の現場―ポリテクセンター宮城の被災から復旧・復興までの記録 ―(JILPT東日本大震災記録プロジェクト取りまとめNo.7)』(2014年)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム