スウェーデンにおける仕事と育児の両立支援施策の現状

―整備された労働環境と育児休業制度

大阪大学大学院 教授 高橋 美恵子

1. はじめに

スウェーデンは、早くから子どもの福祉を重視した家族政策を導入し、また労働者の生活と雇用の安定に向けて積極的労働市場政策を講じてきた。1970年代以降は、男女双方の仕事と育児の両立の実現を目指し、多角的で包括的な政策を打ち出してきた。同国は、EU諸国の中でも、ライフステージを通して就業率の男女差が最も少ない国の一つである(cf. SOU2017:101)。3歳児から6歳児をもつ母親の就業率は、2016年では83.6%で、父親の同91.2%と大差ない(表3参照. SCB 2017a)。男性の育児休業取得率は、2001年生まれの子どもをもつ父親で88.5%(Ericson et al. 2012) に達している。合計特殊出生率は、2017年には1.78で(SCB.se)、中央統計局は、2060年まで1.8台の水準を維持すると推計している(SCB2017b)。我が国の政府が掲げる諸目標値を超えているスウェーデンは、一つのモデルとみなすことができよう。

仕事と育児の両立を可能とするスウェーデン社会のあり方を理解するためには、全ての労働者を対象に整備された労働環境と子どもをもつ労働者に対する両立支援施策の二つの側面から考察していく必要がある(注1)。本稿では、これら両側面からスウェーデンの両立支援制度の成り立ちを概観したうえで、育児休業関連制度(注2)について解説していく。同国の男女の働き方と諸制度の利用状況にも焦点を当てる。

2. 労働環境の整備

スウェーデンでは、20世紀初頭より労働者の権利保障を目指し、労働環境が整備されてきた(表1)。労働者の基本的権利を定める労働時間法(Arbetstidslagen:所定労働時間は週40時間以下)や有給休暇法(Semesterlagen:年間最低5週間、国家公務員は6週間)は遵守され、6月~8月にかけて4週間連続した有給休暇を取得する権利が保障されている。

| 出産・育児休業関連施策 | 労働時間・年次有給休暇・女性差別撤廃施策 | |

|---|---|---|

| 1920年代 | 1920:法定労働時間週48時間に |

|

| 1930年代 | 1937:母親(産前産後)休暇12週間(無給) 1938:母親給付導入 1939:母親休暇4カ月半に延長(無給) |

1938:2週間の年次有給休暇導入 1939:結婚・出産を理由にした女性の解雇禁止 |

| 1940年代 | 1945:母親休暇6カ月に延長(無給) 1948:児童手当導入 |

|

| 1950年代 | 1955:母親休暇3カ月有給に |

1951:年次有給休暇3週間に 1957:法定労働時間週45時間に |

| 1960年代 | 1963:母親休暇有給期間6カ月に延長 |

1960:女性賃金廃止(5年以内に) 1965:法定労働時間42.5時間に |

| 1970年代 | 1974:両親休暇(父母対象の育児休暇)6カ月・所得の90%保障(両親給付・上限有・課税対象)。子どもの看護休暇導入(10日/年) 1975:両親休暇7カ月に延長。子どもが8歳に達する迄、分割取得可能に 1978:両親休暇9カ月に延長 |

1970:国家公務員に子どもが12歳に達する迄、労働時間を短縮する権利 1973:法定労働時間週40時間に 1975:就学のため休業する権利 1978:年次有給休暇5週間に 1979:フルタイム雇用者に子どもが12歳に達する迄、労働時間を25%短縮する権利 |

| 1980年代 | 1980:両親休暇12カ月に延長。出産に伴う父親休暇(10日間)、スピードプレミア制度(対象期間:第1子出産後24カ月以内)。子どもの看護休暇2カ月に延長 1986:スピードプレミア制度対象期間を30カ月に延長。保育所・学校行事参加休暇年2日 1989:両親休暇15カ月に延長。子どもの看護休暇3カ月に延長 |

1980:雇用における性別による差別禁止法、男女雇用機会均等法 1983:改正男女雇用機会均等法により、全ての職業の門戸を女性に開放 |

| 1990年代 | 1990:子どもの看護休暇4カ月に延長 1995:両親休暇期間のうち1カ月を両親それぞれに割当(通称:父親の月) |

|

| 2000年代 | 2002:両親休暇16カ月に延長、割当月(父親の月)2カ月に延長 2006:両親休暇17カ月に 2008:平等ボーナス制度導入(2017年廃止) 2012:両親休暇18カ月に 2016:割当月3カ月に |

2006:両親休暇取得に対する職場でのいかなる差別も禁止 |

資料:Stanfors 2007, Tabell 6.1ならびに高橋 2015:229を基に作成。両親給付支給日数の変遷と給付水準の増減の詳細、ならびに養親を対象とした法整備の変遷については割愛した。

1950年代後半、男女の賃金格差を問題視する声が労働組合を中心として上がり、女性解放の観点からも女性の社会進出に向けた議論が起こった。1959年の「家庭と仕事」会議を経て、男女双方が仕事と育児を両立できる労働環境の整備が国の重要課題として提起された(高橋2015)。1972年、政府が設置した家族政策委員会が、父親の子育てへの積極的な関わりの必要性を唱えたことも、育児休業制度を父親に適用する契機となった(Ahlberg et al. 2008)。

労働時間と有給休暇の設定は、団体協約に基づき、業種とセクターによって若干の差がみられる。例えば、民間企業のホワイトカラー従業員の場合、所定労働時間は38.5時間と規定されている。育児休暇中の所得補填(給付金の上乗せ)も団体協約によって取り決められている(高橋 2015)

1974年に育児休業中の所得補償としての両親保険制度が導入されると、親の労働時間と子どもの保育時間が議論の中心となっていく。幼い子どもをもつ親が1日8時間働くのは適切か、という問題意識から、労働時間短縮制度をはじめとする労働環境の整備と、子どもに平等に幼児教育を施す場としての公的保育の重要性が唱えられた。1970年、国家公務員に対し、子どもが12歳に達する迄、労働時間を短縮する権利が与えられたのを皮切りに、全ての労働者を対象として同等の権利が保障されるようになった。

しかしながら、新たな育児休業制度の導入後も、男性の取得率は顕著に伸びず、男性の育児休業取得の如何は、企業と労働市場のあり方に関わる社会全体の問題と捉えられるようになる(Klinth 2005)。1995年、父親に1カ月の休業期間を付与する、いわゆる「父親の月(注3)」が導入された。この割当期間は、2002年に2カ月に延長され、それから10年余を経た2016年に3カ月へと引き上げられた。

長い年月をかけて労働者の権利を保障する制度の整備に努め、人として尊厳ある働き方が社会規範となった段階で、共働き型社会へとシフトすべく、仕事と育児の両立支援が政策課題として提起されたのだといえる。

3. 育児休業関連制度(注4)

スウェーデンの出産・育児休業給付制度は、両親保険制度に統括され、その主な財源は、雇用主が負担する社会保障拠出金(両親保険への拠出は従業員給与の2.6%分)である。受給に際しては、個人が国の機関である社会保険庁に申請する手順であるが、行政手続きのIT化が進む同国では、受給者の9割がオンラインで申請手続きを行い利用している(Försäkringskassan.se)。子どもの看護休暇と10日休暇(後述)は、スマートフォン/iPhoneのアプリを用いて申請手続きを行うことが可能である。

両親保険(föräldraförsäkring)として給付されるものには、育児休暇時に受給する「両親給付」、子どもの看護休暇時の「一時両親給付」がある。これらの手当は「労働時間短縮制度」と併用して受給することができる。職務上、やむを得ず母親休暇を取得する場合、「母親給付」が支給される。

(1)出産休暇制度

出産休暇(mammaledighet:母親休暇)は、両親休暇(föräldraledighet) とともに「両親休業法(föräldraledighetslagen)」で規定されている。出産休業日数は、育児休暇期間から差し引かれる。

| 母親休暇:mammaledighet | |

|---|---|

| 休業期間 |

|

| 取得要件 |

|

| 給付の有無等 |

|

| その他の措置 |

|

* 1SEK≒12.5円(2018年8月)

(2)育児休暇制度

両親休暇(育児休暇)制度は、1970年代終わり以降、柔軟性が重視されるようになり、分割取得を可能として利便性を高め、先述の通り、女性だけではなく男性も取得しやすいように整備されてきた。

| 両親休暇:föräldraledighet | |

|---|---|

| 休業期間 |

|

| 取得手続 |

|

| 雇用形態による取得の要件 |

|

| 取得時期 2014年1月1日以降に出生 |

|

| 2013年12月31日以前に出生 |

|

| 給付の有無と内容 |

|

| 取得条件・割当 |

|

| 2016年1月1日以降に出生 |

|

| 2015年12月31日以前に出生 |

|

| 取得方法 |

|

| 第1子以降の子にかかる特別措置等 |

|

| その他の措置 | |

|---|---|

| 出産にともなうもう一方の親の休暇 |

|

| 短時間勤務 |

|

2012年、婚姻法の改正で同性婚が承認されたことで、育児休業制度においても、「父」、「母」の代わりに、性別に中立な「親」という表現がより一般的に用いられるようになった。父親に付与されてきた10日間(一時両親給付として、所得の約80%を保証)の父親休暇は、性別に中立な制度として、もう一方の親(例:妊産婦でない方の親)を対象とする出産休暇制度に改訂され、「10日休暇(10-dagar)」と称されるようになった。

(3)看護休暇制度

| 子どもの看護休暇:vård av barn (VAB) 一時両親給付:tillfällig föräldrapenning |

|

|---|---|

| 休暇期間 |

|

| 取得要件 |

|

| 給付の有無 |

|

また、重病の近親者の介護・看護(vård avnärstående)のため、介護対象者一人につき、年100日以内の休暇が認められており、その期間は近親者介護休業給付金(närståendepenning:所得の約80%保障)が支給される。親族に限らず、友人の介護のための休業取得も可能である。

4. 子育て・両立支援関連施策

当初、両立支援施策の一環として整備された保育所(就学前学校:förskola)は、今では、全ての子どもが受ける権利を有する公教育の場に位置づけられている。全国に290ある基礎自治体(コミューン)は、保育所への入所を希望する1歳以上の子どもに就学前保育の場を提供する義務を負っている。保育所の運営母体が自治体か民間団体のいずれであっても、保育料金は世帯所得と子ども数に応じて一律に設定されている。例として、ストックホルム市の子ども一人当たりの上限額は1,382クローナである(Stockholm.se)。2017年度初め(秋学期)、1歳から5歳までの全ての子どものうち84%が、4歳児と5歳児では95%が保育所に入所していた(Sveriges Kommuner ochLandsting 2018)。子どもが1歳に達するまでは、親が育児休業を取得して家庭保育を行うことが前提とされるため、公的なゼロ歳児保育は提供していない。先述の通り、子どもが病気の際は、親が仕事を休み自宅で看護する仕組みを整えていることから、病児保育も設けていない。

子育て・両立支援施策の全体像を整理すると、表2に示したように、①現金給付、②経済的負担の軽減措置、③その他の支援策、④税控除、の4つの軸から捉えることができる。

| ①現金給付(生活保障) | ②経済的負担の軽減措置 | ③その他の支援策 | ④税額控除 | |

|---|---|---|---|---|

| 普遍的施策 | 妊産婦医療センター(周産期医療・妊娠中の両親教育含む)、乳幼児医療センターの各種サービスの無償化 | |||

| a. 全ての子ども・家庭 | 両親保険、児童手当 | |||

| b. 対象となる子ども・家庭 | 子どもの看護手当、就学手当、養育扶助(別居親の養育費)、子ども年金、障がい児童扶養手当、養子手当 | 無料:小児歯科、教科書 教材小児割引:小児医療、医薬品 一部有料:学校給食 |

学校教育無償(義務教育から高等教育まで) 学校保健・医療無償 就学前クラス無償(注5) |

家事代行サービス利用時の税額控除 |

| 上限額設定 | 就学前学校(保育所)、家庭保育所、余暇活動センター(学童保育) | オープン余暇活動センター | ||

| 経済的支援 a. 所得制限あり |

住宅手当、就学手当加算金 | |||

| b. 受給条件あり | 社会扶助(生活保護) |

資料:Elmér et al.. (2000) Tabell 4.2 をもとに加筆・修正して作成

同国の家族支援の中核を成す現金給付制度の多くは社会保険庁を通じて支給される。そのなかでも普遍主義的な福祉サービスを特徴づける施策は「児童手当」(非課税)で、親の所得水準にかかわらず、16歳未満の全ての子どもを支給対象としている。2018年3月、子ども1人あたり200クローナ増額されて月額1,250クローナとなった。子どもが2人の場合は150クローナ、3人では730クローナ、4人では1,740クローナ、5人で2,990クローナ、6人には4,240クローナが加算される。例えば、子どもが3人いる家庭の児童手当は、3,880クローナとなる。16歳以上の子どもには、高校に通っている間(20歳を迎えた春学期まで)、児童手当と同額の就学手当が支給される。

2007年に税制度が改正され、家庭で掃除・洗濯・庭の手入れ・子守り等で有償の家事代行サービスを利用した場合、一人あたり支払額の50%、年間25,000クローナ(65歳以上は50,000クローナ)までの税額控除(RUT-avdrag)(Skatteverket.se)を受けることができるようになった。

子育て期は労働時間を短縮する女性が多いが、その期間の就労所得の減少が将来支給される年金額に不利とならないよう、子どもが4歳に達するまでの育児期間は、育児休業取得の如何にかかわらず、年金計算の対象として点数化される仕組みとなっている。両親保険、児童手当、住宅手当等の制度については、多様化する家族形態に対応し、両親が同居していない家族(離別含む)、養子縁組した家族、両親が同性の家族も包摂するように整備されている。

以上みてきたように、スウェーデンで整備されている両立支援施策は、子どもと子育て世代に照準を合わせた包括的な家族政策、社会保障政策、保健医療政策、保育政策、教育政策、住宅政策と、働く人すべての権利を保障する労働市場政策ならびに男女平等政策との長期に渡る有機的な連携の所産であるといえる。

5. 働き方・育児休業制度の利用状況

(1)就労状況

男女とも就労を通じて経済的に自立することが社会規範とされるスウェーデンでは、女性もライフステージを通じて仕事を継続させている。20歳―64歳の男女の年齢コーホート別にみても、女性の就業率が描くカーブは、男性のカーブに近似している(SCB2017)。表3で示した通り、1歳児~2歳児をもつ母親の就業率も78.8%に達している。

| 末子年齢 | 女性 | 男性 |

|---|---|---|

| 0歳 | 73.3 | 91.1 |

| 1-2歳 | 78.8 | 92.7 |

| 3-6歳 | 83.6 | 91.2 |

| 7-10歳 | 89.2 | 93.4 |

| 11-16歳 | 88.5 | 92.4 |

資料:SCB 2017a, Arbetskraftsundersökning..

女性の間では、育児休業明けにフルタイムの労働時間を短縮してパートタイムで働く、いわゆる「パートタイム労働者」が多いとされてきたが、近年、その割合は減少傾向にある。働く女性に占めるパートタイム労働者は、1987年には45%であったが、2015年は29%である。その一方、男性のパートタイム労働者率は、同期間で6%から11%へと僅かではあるが増加している(SCB2016)。

中央統計局(SCB)の「労働力調査(Arbetskraftsundersökning)」によると、2016年における全労働者の平均所定労働時間は、男性では週39.8時間、女性は週36.2時間(いずれも20-64歳)である。実労働時間は、所定労働時間より短く、平均値は男性で週34時間、女性では週28.5時間である。子育て期には労働時間を短縮するか育児休業を分割取得して労働日を減らすこともできるため、幼い子どものいる男女の実労働時間は相対的に短い。3歳児-6歳児をもつ親の平均実労働時間は、男性では週31.6時間、女性では週28.2時間である(SCB 2017a)。

20歳-64歳の雇用者のうち残業していた者は、男性19%、女性14.7%で、その平均残業時間は週当たり男性6.7時間、女性5.5時間である。雇用者全体の週平均残業時間を算出すると、男性1.3時間、女性0.8時間となる(SCB 2017a)。業種・職種によるが、フレックスタイム制を導入している企業が多く(注6)、時間外労働分は貯めておき、他の日の労働時間を減らす、あるいは休暇(kompensationsledighet:代替休暇)として取得することも可能である。

(2)育児休業制度利用状況

育児休業取得日数-男女別の推移

両親給付の受給日数の一人当たりの平均値を、子どもの年齢別、男女別に示したものが表4である。本稿では、同数値を育児休業取得日数と捉えることとする。先述の通り、2013年12月末迄の出生児は8歳に達するまで、2014年以降の出生児については、12歳に達するまで(一部)休暇を担保することができる。社会保険庁の統計データをもとに、子どもが3歳に達した時点での親の一人当たりの平均取得日数を2008年と2013年とで比較すると、女性では約297日から289日に減少しているのに対し、男性では約66日から74日へと増加している。

| 女性 子の年齢 |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0歳 | 7.09 | 7.50 | 7.72 | 7.83 | 7.71 | 7.60 | 6.68 | 8.02 | 7.23 |

| 0.5歳 | 123.23 | 122.82 | 122.64 | 123.19 | 123.33 | 121.58 | 119.04 | 119.07 | 113.52 |

| 1歳 | 224.26 | 222.53 | 221.97 | 223.38 | 223.51 | 221.03 | 215.20 | 212.64 | |

| 1.5歳 | 274.58 | 271.30 | 269.91 | 270.69 | 269.87 | 268.06 | 260.58 | 257.19 | |

| 2歳 | 286.86 | 283.28 | 281.57 | 282.18 | 281.07 | 279.52 | 272.09 | ||

| 3歳 | 296.72 | 293.63 | 291.95 | 292.30 | 290.90 | 289.43 | |||

| 4歳 | 304.29 | 301.63 | 300.07 | 300.12 | 298.33 | ||||

| 5歳 | 311.46 | 309.05 | 307.49 | 307.12 | |||||

| 6歳 | 319.15 | 316.84 | 315.31 | ||||||

| 7歳 | 327.92 | 325.70 | |||||||

| 8歳 | 341.98 | ||||||||

| 男性 子の年齢 |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

| 0歳 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

| 0.5歳 | 4.82 | 4.97 | 4.99 | 5.18 | 6.47 | 6.47 | 7.07 | 7.25 | 7.38 |

| 1歳 | 21.15 | 21.42 | 21.92 | 23.19 | 25.22 | 25.53 | 26.54 | 57.31 | |

| 1.5歳 | 49.02 | 49.82 | 50.67 | 52.16 | 54.18 | 55.75 | 57.19 | ||

| 2歳 | 57.78 | 58.77 | 59.51 | 60.95 | 63.01 | 65.00 | 66.78 | ||

| 3歳 | 65.79 | 67.12 | 68.01 | 69.18 | 71.29 | 73.59 | |||

| 4歳 | 72.29 | 73.99 | 74.85 | 75.96 | 78.07 | ||||

| 5歳 | 78.57 | 80.31 | 81.15 | 82.29 | |||||

| 6歳 | 85.24 | 87.11 | 88.11 | ||||||

| 7歳 | 93.12 | 95.29 | |||||||

| 8歳 | 106.37 |

*1日の3/4, 1/2、1/4, 1/8という部分取得はそれぞれ0.75, 0.5, 0.25, 0.125として計算されたもの

資料:Försäkringskassan Statistik.

育児休業全取得日数に占める男性のシェア率

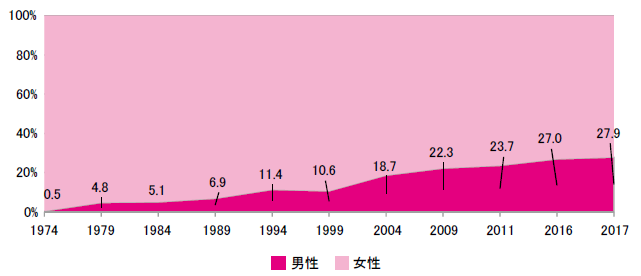

育児休業全取得日数に占める男性のシェア率の推移をみると、1974年の制度導入当時は僅か0.5%であったが、2017年には27.9%となっている(図1)。

図1:育児休業全取得日数に占める男性の取得割合、1974年―2017年 (%)

資料:Försäkringskassan 2012. 2016年以降の数値はFörsäkringskassan Statistikのデータを基に作成。

社会保険庁の報告によると、全育児休業日数に占める男性のシェア率が40%以上で、育児休業をほぼ平等に配分しているとされるカップルの割合は、2005年では全体の8%、2013年は14%である。育児休業取得日数が60日以上の男性の割合は、2005年では全体の35%、2013年では44%へと上昇している一方で、同日数が5日未満の男性は、2005年では28%、2013年でも24%を占めている(Försäkringskassan2016)。

職業・職位別の取得状況

育児休業取得状況は、表5にみられるように、学歴と職業・職位により違いがある。また男女カップルで双方の学歴が高い場合、男性のシェア率は高い傾向がある。女性が多い職業に就いている男性は、男性が多い職業に就く男性より、平均取得日数が多い傾向がある(Försäkringskassan 2016)ことも特筆できる。

| 女性 | 男性 | |

|---|---|---|

| 職業教育を特に必要としない職種 | 306 | 57 |

| 機械オペレーター・運搬職 | 297 | 59 |

| 建築・製造業の職工 | 292 | 60 |

| 農業・造園・林業・漁業従事者 | 281 | 48 |

| サービス・介護・セールス職 | 299 | 69 |

| 事務・カスタマーサービス職 | 282 | 73 |

| 大学教育課程修了を要件とする専門職 | 237 | 100 |

| 上級管理職 | 244 | 58 |

| 職業軍人 | - | 61 |

資料:Försäkringskassan 2016, p.2

尚、ここで留意すべき点として、上述の取得日数は、両親給付全日分に換算されていることが挙げられる。給付金は一日当たりの満額の8分の1単位での部分受給が可能であり、受給者は、休業期間を通して、常に満額(全日)受給しているとは限らない。週に7日間受給が可能であるが、労働日の5日間受給する者が多い(SOU 2015:50)。週1日のみ、あるいは時間単位で受給することも可能である。

子どもの看護休暇の取得状況

子どもが病気の際の看護休暇も、育児休暇と同様に1時間単位で分割取得が可能である。2016年の年間取得日数の平均値は、女性8.5日、男性6.8日で、男性の取得日数が全体の38.3%を占める。看護休暇取得において、男性のシェア率は1989年で既に34.5%と比較的高く、その後も35%前後で推移してきた(Försäkringskassan Statistik)。

おわりに ―男女平等な親役割に向けたさらなる取り組み

スウェーデンにおいて、社会のさまざまな領域での男女平等の実現に向けた議論が途絶えることはない。人々のライフスタイルと働き方の多様性が高まるなか、親役割をより男女平等で子どもの最善に適うものとすべく、取り組みを続けている。

企業においても、従業員の育児休業取得を促す取組みが行われている。筆者らがスウェーデン企業3社の人事部門管理者を対象に実施したヒアリング調査(注7)において、ホワイトカラーの男性社員では、育児休暇と有給休暇を合わせて取得し、6カ月続けて休むのが一般的となってきていることが示唆された(高橋2017)。社会保険庁の委託で企業の人事部門を対象に2014年に実施されたデジタル・アンケート調査(送付先3000社のうち有効回答数778社)によると、採用の際、育児休業取得経験は有利になる、と44%の企業が回答している(Försäkringskassan 2014)。

両親保険制度を見直す目的で2016年2月に設置された政府の調査委員会が、2017年12月に提出した報告書「男女平等な親役割と子どもにとって良い成育環境 ―両親保険制度の新たなモデル(Jämställtföräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en nymodell för föräldraförsäkringen)」には、それぞれの親への割当期間を現行の3カ月から5カ月に延長する改正案が盛り込まれている(SOU 2017:101)。2018年9月に行われる総選挙の行方も含め、スウェーデンの今後の動向が見守られる。

注

- 1990年に2.14に達していた出生率が、90年代のバブル崩壊のあおりを受け、1999年には1.5と過去最低レベルまで落ち込んだ。政府主導で、2001年に設置されたワーキンググループの報告書は、「男女が希望する数の子どもをもうけるうえで特に重要なのは、社会全体における子どもへのやさしさと、子どもを生み育てやすい労働市場環境である」と指摘している(Socialdepartementet 2001:24)。(本文へ)

- 本稿では、出産・育児休業に関わる制度全体を意味する場合は「休業」を、個別の制度について論じる際は「休暇」と称する。(本文へ)

- これは実際には、両親いずれにも付与され、もう一方の親に譲渡できない「割当期間」を指す。その後の研究で、割当制導入前に父親となったグループでは育児休業を全く取っていなかった者が54%いたが、制度導入後に父親になったグループでは、その数値が18%に減少したことが指摘されている。1カ月間の育児休業を取得した父親は制度導入前には僅か9%だったが、導入後には47%へと上昇していた。(Ekberg et al.2004)。(本文へ)

- 社会保険庁のウェブサイト(Försäkringskassan.se

)で公表されている情報に依拠する。(本文へ)

)で公表されている情報に依拠する。(本文へ) - 基礎学校(9年生の義務教育)入学の前年度に主に6歳児を対象に設けられている就学前クラスは任意の制度であったが、2018年度秋学期から義務教育の一環となる(Skolverket.se)。(本文へ)

- 経済産業研究所が、2010年にスウェーデンの企業100社を対象に実施したアンケート調査によると、フレックスタイム制度を導入していたのは、そのうち88社(88%)であった(高橋 2012)。(本文へ)

- 同調査は、JSPS科研費JP16H03692の助成を受けて、2016年―2017年に実施したもの。(本文へ)

参考文献

- Ahlberg, Jenny, Christine Roman & Simon Duncan. 2008. “Actualizing the“Democratic Family”? Swedish Policy Rhetoric versus Family Practices”, Social Politics, Vol.15 Issue 1, pp.79-100. Oxford University Press.

- Ekberg, John, Richard Eriksson & Guido Friebel. 2004. Sharing Responsibility ? Short- and Long-term Effects of Sweden’s ”Daddy-Month” Reform. Department of Economics.

- Elmér, Åke. et al. 2000. Svensk socialpolitik. Studentlitteratur.

- Ericson, Gunvor G. et al. 2012. Motion till riksdagen 2012/13:Sf386. pnr:MP1817.

- Försäkringskassan.2012. Föräldrapening Analys av användandet 1974-2011. Socialföräkringsrapport 2012:9.

- Försäkringskassan.2014. Föräldraförsäkringen och den nya färäldranormen (PDF:633KB).

(2017年11月15日)

(2017年11月15日) - Försäkringskassan. 2016. Föräldrapenning och yrke. Korta analyser 2016:1 (PDF:440KB).

(2017年11月15日)

(2017年11月15日) - Försäkringskassan.se

(2018年8月13日)

(2018年8月13日) - Försäkringskassan Statistik. Officiell och annan statistik inom området barn och familj. (2018年8月13日)

- Klinth, Roger (2005) ”Pappaledighet som jämställdhetsprojekt – Om den svenska pappaledighetens politiska historia”、 SOU 2005: 66、 Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål. pp.205-235. Fritzes.

- SCB. 2016. På tal om kvinnor och män.

- SCB. 2017a. Arbetskraftsundersökning. 2017. SCB.

(2017年11月24日)

(2017年11月24日) - SCB. 2017b. Sveriges framtida befolkning 2017-2060 (PDF:2.4MB).

- SCB. se. Statistikdatabasen.

(2018年8月13日)

(2018年8月13日) - Skatteverket.se.

(2018年8月13日)

(2018年8月13日) - Skolverket.se.

(2018年8月13日)

(2018年8月13日) - Socialdepartementet. 2001. Barnafödandet i fokus. Från befolkningspolitik till ettbarnvänligt samhälle. DS 2001:57. Fritzes.

- SOU 2017:101. Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en nymodell för föräldraförsäkringen. Socialdepartementet.

- Stanfors, Maria. 2007. Mellan arbete och familj. Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige. SNS Förlag.

- Stockholm.se.

(2018年8月23日)

(2018年8月23日) - Sveriges Kommmuner och Landsting. 2018.

(2018年8月13日)

(2018年8月13日) - 高橋美恵子. 2012.「 スウェーデンにおけるワーク・ライフ・バランス―柔軟性と自律性のある働き方の実践」, 武石恵美子(編),『国際比較の視点から日本のワーク・ライフ・バランスを考える 働き方改革の実現と政策課題』 pp.295-329.ミネルヴァ書房.

- 高橋美恵子. 2015.「 スウェーデンにおける子育て世代のワーク・ファミリー・バランス再考―ジェンダーと国際比較の視点から―」、『IDUN― 北欧研究 ―』Vol.21, pp. 223-246. 大阪大学言語文化研究科言語社会専攻 デンマーク語・スウェーデン語研究室.

- 高橋美恵子. 2017.「 スウェーデン駐在経験者の働き方と家族生活-子育て世代の日本男性の意識と実践の変化-」、『IDUN ― 北欧研究 ― 』Vol.22, pp.223-251. 大阪大学言語文化研究科言語社会専攻 デンマーク語・スウェーデン語研究室.

参考レート

- 1スウェーデンクローナ(SEK)=12.59円(2018年12月6日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2018年12月 フォーカス:諸外国における育児休業制度等、仕事と育児の両立支援にかかる諸政策 ―スウェーデン、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国

- 序文:諸外国における育児休業制度等、仕事と育児の両立支援にかかる諸政策 ―スウェーデン、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国

- スウェーデン:スウェーデンにおける仕事と育児の両立支援施策の現状 ―整備された労働環境と育児休業制度

- フランス:フランスにおける父親の育児休業制度 ―なぜ、高い就業率と特殊合計出生率が両立したのか

- ドイツ:ドイツの育児休業制度と両立支援策

- イギリス:イギリスの育児休業制度および両立支援策

- アメリカ:アメリカにおける仕事と育児の両立支援に関する諸政策

- 韓国:韓国の仕事と育児の両立支援制度

関連情報

- 海外労働情報 > フォーカス:掲載年月からさがす > 2018年の記事一覧 > 12月

- 海外労働情報 > フォーカス:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール、労働条件・就業環境、勤労者生活・意識

- 海外労働情報 > 国別労働トピック > 国別にさがす > スウェーデン

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > スウェーデン

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > スウェーデン

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > スウェーデン