JILPTリサーチアイ 第78回

裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編

2023年5月31日(水曜)掲載

英文:Fact-finding Research on Financial Compensation for Unfair Dismissal Cases in Court (PDF:3.9MB)

去る2023年4月末、労働政策研究報告書No.226『労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析』を上梓した。これは、厚生労働省の要請を受けて当機構が実施した調査研究結果を取りまとめたものである。その概要は既に昨2022年の10月と12月に、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会に報告されていたが、そこに含まれていなかった詳細な調査結果も今回の報告書には盛り込まれているので、関心のある皆さまには是非この報告書自体を見ていただければと思う。このリサーチアイでは、今回の報告書に至るこの分野の先行研究の推移を概観した上で、前回の平成調査との比較に重点を置いて、今回の令和調査の結果を図解していきたい。

1 先行調査研究の推移

解雇の金銭解決の実態に関する調査研究は、解雇の金銭解決に関する法政策が議論の焦点となるたびに、そのエビデンスを明らかにする目的で積み重ねられてきた。その意味では、まさにJILPTの基軸である政策指向の研究の典型ということができる。その出発点は、2003~2006年度のJILPT第1期中期計画期間におけるプロジェクト研究「労働条件決定システムの再構築に関する研究」であった。これは、2003年労働基準法改正時において解雇権濫用法理が法文化されながらも、検討された解雇の金銭補償制度の導入が先送りになったことを受けて、厚生労働省の要請を受けて、労使双方の弁護士へのアンケート調査により、解雇無効判決後の原職復帰の状況を調査したものである(担当:平澤純子)。その結果は資料シリーズNo.4『解雇無効判決後の原職復帰の状況に関する調査研究』にとりまとめられている。同アンケート調査は回収率が4~6%と著しく低かったが、原職復帰して継続勤務している者が約4割、復帰しなかった者が約4割という結果を示している。

その後JILPTではプロジェクト研究「裁判経験と雇用調整についての研究」(座長:神林龍)を実施し、資料シリーズNo.29『解雇規制と裁判』を取りまとめたが、その中の「東京地裁の解雇事件」は裁判所の訴訟記録に基づいて和解金額の全数調査を行っており、今回の報告書の直接的な出発点になる。もっとも、同論文には和解金額自体は示されておらず、解雇から和解までの期間1か月当たりの和解額と請求金額の比率である標準化和解額のみが示されているため、今回調査との直接の比較は困難であるが、標準化和解額の中位値は0.48か月であり、平均は0.80か月である。

JILPTは2007~2011年度の第2期中期計画期間におけるプロジェクト研究「個別労働関係紛争処理事案の内容分析」においては、都道府県労働局で処理されたあっせん事案計1144件の関係書類を詳細に分析することによって、性別、雇用形態、企業規模、請求金額、解決金額等の状況を明らかにしようと試みた。その結果は労働政策研究報告書No.123『個別労働関係紛争処理事案の内容分析─雇用終了、いじめ・嫌がらせ、労働条件引下げ及び三者間労務提供関係─』にとりまとめているが、あっせん事案の約3割が金銭解決しており、解決金額は10万円台から20万円台に多く分布し、中央値は19万円、平均値は約30.6万円であった。

一方、東京大学社会科学研究所(社研)は2010年に労働審判制度についての利用者に対するアンケート調査を行い、『労働審判制度についての意識調査基本報告書』としてとりまとめている。調査項目は多岐にわたるが、解決金額については、労働者側で中央値100万円、平均値144.9万円、使用者側で中央値100万円、平均値139.7万円であった。

2012年末の政権交代を受けて、2013年から官邸に設置された産業競争力会議で解雇の金銭解決制度に関する議論が活発化し、翌2014年6月の「日本再興戦略改訂2014」では、個別労働紛争解決手段としてのあっせん、労働審判、裁判上の和解における解決金額の状況を調査することが求められた。厚生労働省の要請を受けて、JILPTは直ちに実態調査に入り、都道府県労働局と地方裁判所の関係記録を精査して、労働政策研究報告書No.174『労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析』をとりまとめた。これは、労働局あっせんが含まれていること、調査項目に若干の変化があることを除けば、今回の報告書とほぼ同じ組立てになっている。そこで、これを平成調査、今回の調査を令和調査と呼んでいる。平成調査の結果は、厚生労働省に設置された透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会の第1回会合に報告され、議論の素材となった。

この検討会は2017年に報告書をまとめ、その後2018年に始まった解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会が2022年に報告書をまとめて、同年4月から労働政策審議会労働条件分科会で審議が始まった。その初回の審議において、委員から平成調査は旧い調査なので、再度調査してはどうかという提起があり、これを受けて冒頭述べたように、厚生労働省がJILPTに緊急調査を依頼し、我々は直ちに調査を開始したものである。

2 令和調査における解雇の金銭解決の実態

以下、平成調査と比較しながら今回の令和調査の結果の概要を説明していきたい。まず、調査対象事案であるが、平成調査では2013年に4地方裁判所において調停又は審判で終局した労働審判事案452件及び同じ4裁判所で和解で終局した労働関係民事訴訟事案193件であった。これに対して令和調査では、2020年及び2021年に1地方裁判所において調停又は審判で終局した労働審判事案785件及び同裁判所で和解で終局した労働関係民事訴訟事案282件である。なおこれはこの期間の全事案ではなく、閲覧制限がされている事件及びそれと一緒に編綴されている事件は閲覧が許されないため対象から外れている。

調査手法は平成調査時と同じで、本稿を執筆している濱口ともう一人の研究員が裁判所内の一室で、労働審判記録及び労働関係民事訴訟記録を閲覧し、持参したパソコンにおける表計算ソフトに収集すべきデータを一々入力するという手法を採用した。入力期間は5月下旬から6月下旬にかけての約1か月であり、その後データ処理を行い、結果の概要を10月と12月に労働条件分科会に報告した。細部を確認して報告書に取りまとめ、2023年4月に労働政策研究報告書No.226『労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析』として公表したところである。

以下、項目ごとに主な事実発見を図解により示していく。

(1) 労働者の属性

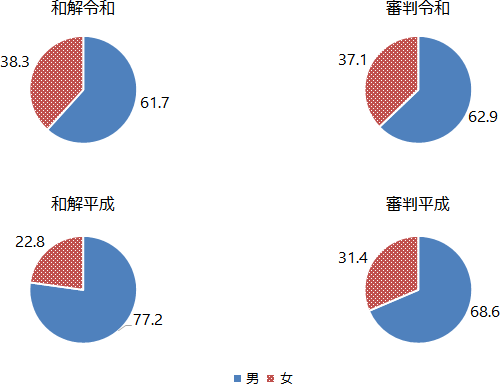

(イ) 性別

裁判上の和解では男性に係る案件が174件(61.7%)、女性に係る案件が108件(38.3%)であり、労働審判でも男性に係る案件が494件(62.9%)、女性に係る案件が291件(37.1%)と、いずれも男性6割強、女性4割弱という比率になっている。前回の平成調査との比較では、今回、女性比率が急激に上昇したことが分かる。

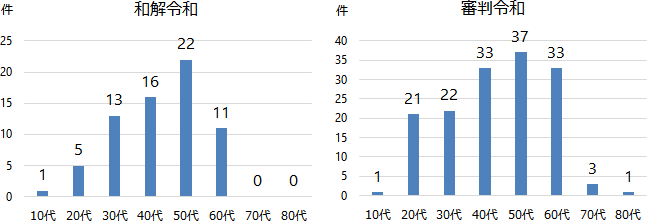

(ロ) 年齢

年齢は令和調査でのみ調査したが2割程度しか採取できていない。裁判上の和解でも労働審判でも50代が最も多く、中高年とりわけ高年齢層が多いように見える。

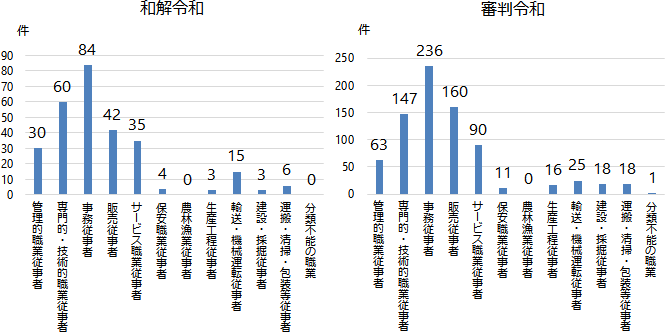

(ハ) 職種

職種も令和調査でのみ採取している。裁判上の和解と労働審判のいずれにおいても事務従事者が最も多く、前者で84人(29.8%)、後者で236人(30.1%)と3割内外に達する。これに続くのは、裁判上の和解では専門的・技術的従事者の60人(21.3%)であるが、労働審判では販売従事者の160人(20.4%)である。いずれにおいても上位5位までの職種はすべてホワイトカラー職種であって、ブルーカラー職種は極めて少ないことが印象的である。

(ニ) 勤続期間

平成調査と令和調査の間で最も大きな落差を示しているのが労働者の勤続期間である。このわずか7~8年の間に、裁判上の和解においても労働審判においても勤続期間はほぼ半減している。裁判上の和解においては、平成調査では中央値4.3年であったものが令和調査では中央値2.1年と半分以下になっている。また労働審判においても、平成調査では中央値2.5年であったものが令和調査では中央値1.3年とほぼ半減している。ちなみに平成調査における労働局あっせんでは中央値1.7年であったので、裁判所利用者の特性が労働局あっせん利用者のそれに近づいたとも言える。

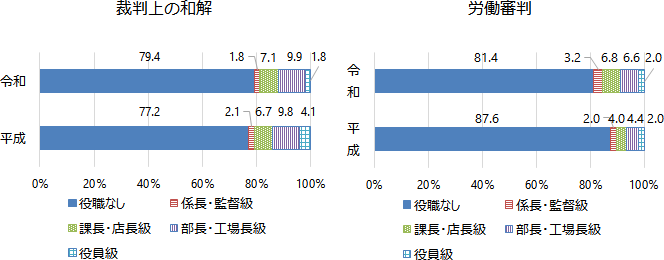

(ホ) 役職

役職については、平成調査と令和調査であまり大きな変化は観察できない。裁判上の和解ではいずれにおいても役職なしが8割弱であり、部長・工場長級が1割弱、課長・店長級が7%程度である。また労働審判においては、役職なしが9割弱から8割強へ若干減少し、その分部長・工場長級と課長・店長級が若干増えている。

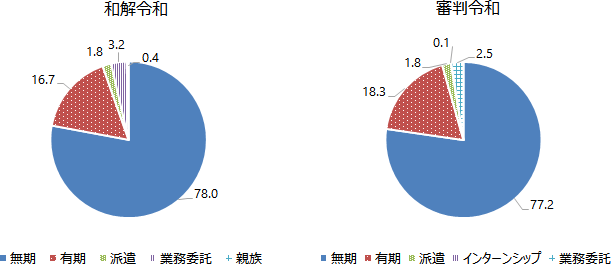

(ヘ) 雇用形態

令和調査では、雇用形態の分類を平成調査から変更した。前回は正社員、直用非正規、派遣、業務委託と区分したが、今回は無期、有期、派遣、業務委託と区分した。その結果、裁判上の和解、労働審判いずれも無期が8割弱と多数を占め、有期が2割弱であり、派遣は2%弱にとどまる。興味深いのは業務委託(使用者側が契約上業務委託と主張し、労働者側が労働者性を主張する事案)が増えていることであり、裁判上の和解で1件(0.5%)から9件(3.2%)へ、労働審判で1件(0.2%)から20件(2.5%)へと著しく増加している。

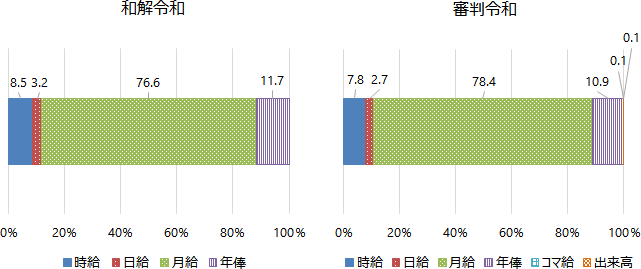

(ト) 給与形態

令和調査では給与形態についても採取した。裁判上の和解では216件(76.6%)、労働審判では614件(78.4%)と、いずれも8割弱が月給制であり、更に裁判上の和解で33件(11.7%)、労働審判で85件(10.9%)と、1割強が年俸制であり、時給制は裁判上の和解で24件(8.5%)、労働審判で61件(7.8%)と1割未満に過ぎない。労働者全体についてこのような給与形態別の人数を調査したものは存在しないが、仮にいわゆるパート・アルバイトが時給制労働者に相当するとすれば、労働力調査では約4分の1を占めているので著しく過小代表であるということになる。

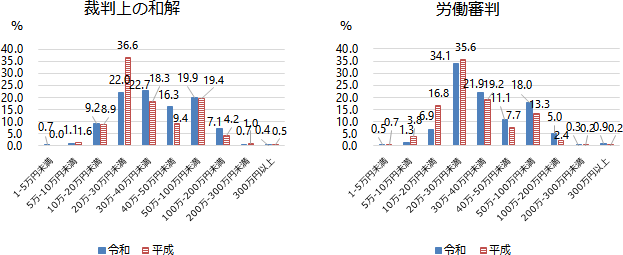

(チ) 賃金月額

時給、日給、年俸等の給与形態の者の賃金額をすべて月額換算して月給制の者と併せた賃金月額の分布は、前回よりも若干上昇している。裁判上の和解においては、平成調査では20万円台が最も多かったが、令和調査では30万円台が最も多い。また労働審判においては、平成調査でも令和調査でも20万円台が最も多いことに変わりはないが、その前後の分布状況が大きく高額の方にシフトしている。なお、報告書では賃金月額の規定要因を労働者及び企業の属性をクロス集計することによって探っているが、本稿では省略する。

(2) 企業の属性

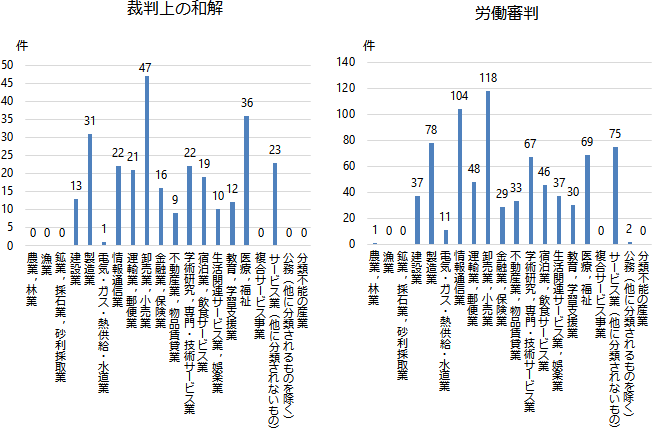

(イ) 企業の業種

企業の業種も労働者の職種と同様、令和調査でのみ採取している。裁判上の和解と労働審判のいずれにおいても卸売・小売業が最も多く、前者では47人(16.7%)、後者では118人(15.0%)である。これに続くのは、裁判上の和解では医療・福祉の36人(12.8%)、製造業の31人(11.0%)であるが、労働審判では情報通信業の104人(13.2%)、製造業の78人(9.9%)である。

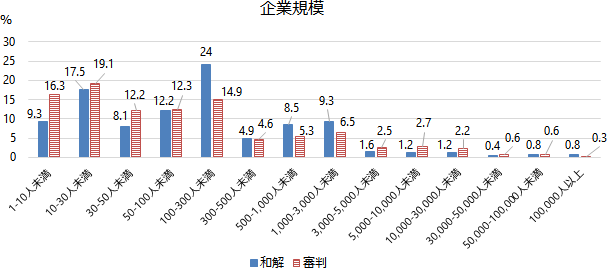

(ロ) 企業規模(従業員数)

企業規模(従業員数)については、平成調査では裁判所の記録に記載されていないケースが多かったため2~3割程度しか採取できなかったので、令和調査においては当該事案の企業のホームページ等により従業員数を確認するという手法を採用した。これにより、令和調査においては、裁判上の和解では282件中246件(87.2%)、労働審判では785件中713件(90.8%)について従業員数を採取することができた。

その結果明らかになったのは、裁判上の和解も労働審判も想像以上に中小零細企業の労働者が活用しているという事実である。平成調査における労働局あっせんの数値と比較してみると、一般に中小企業に分類される従業員300人未満の企業の比率は、裁判上の和解で71.1%、労働審判で74.8%、平成の労働局あっせんで77.4%とほぼ4分の3前後でごくわずかな違いしか存在しない。さらに、小規模企業とされることの多い従業員30人未満の企業の比率を見ても、裁判上の和解で26.8%、労働審判で35.3%、平成の労働局あっせんで42.0%である。そして、零細企業と呼ばれ、就業規則の作成義務もかからない従業員10人未満の企業の比率になると、裁判上の和解で9.3%、労働審判で16.3%、平成の労働局あっせんで20.9%であり、確かに零細企業の労働者ほど労働局あっせんを利用する傾向はあるが、それでもせいぜいダブルスコア程度であり、逆に訴訟を提起して和解した労働者の1割弱が10人未満の零細企業の労働者であるという事実は、かなり注目に値するものといえよう。

解雇の金銭救済制度をめぐっては、長期の裁判闘争に耐えられる大企業の労働者にとっては不利であるが、大企業の経営者にとっては有利であり、長期の裁判闘争に耐えられない中小企業の労働者にとっては有利であるが、中小企業の経営者にとっては不利であるといった論評がされることが多い。一般的にそのような傾向があるといってよいと思われるが、この企業規模に係るデータを見る限り、そうした傾向は一般に考えられているほど強いものではないようにも見える。

いずれにしても、そもそも裁判や労働審判記録にも書かれていない企業規模に係る情報が初めて明らかになったことにより、これまで想像に基づいて議論されていたことが確実な事実に基づいて議論しうるようになったことになり、この問題を議論する上での地歩が固められたと言えよう。

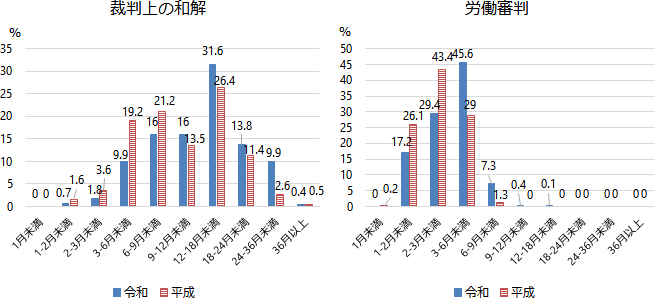

(3) 時間的コスト

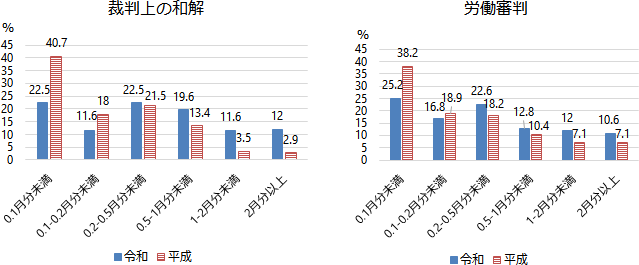

(イ) 制度利用に係る期間

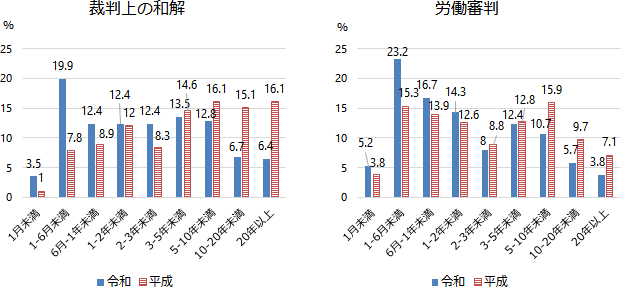

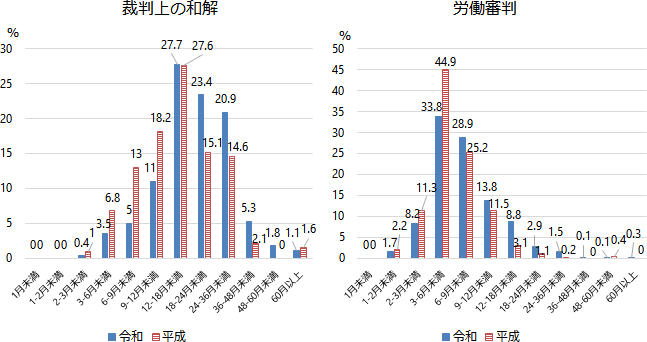

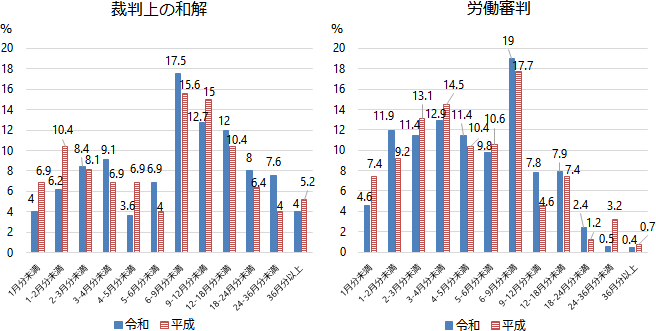

訴訟の提起や労働審判の申立から解決までの制度利用に係る期間は、前者の方が後者よりも相当長期にわたるという傾向は平成調査と令和調査で変わらない。しかしながらそのいずれにおいても、平成調査よりも令和調査においてやや長期化の傾向が見られる。

(ロ) 解決に要した期間

また、制度利用に係る期間の長期化に伴って、解決に要した期間も若干長期化の傾向が見られる。

(4) 雇用終了形態

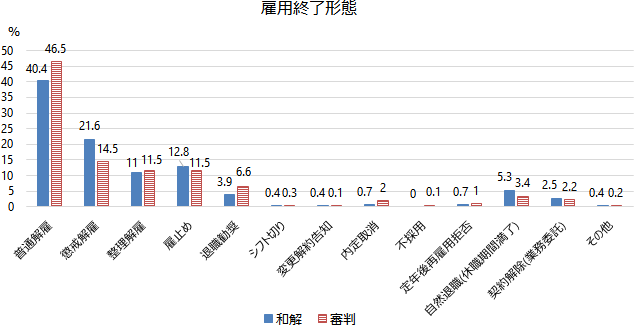

雇用終了形態を見ると、裁判上の和解では普通解雇が114件(40.4%)、懲戒解雇が61件(21.6%)、整理解雇が31件(11.0%)で、これら3つを併せた解雇事案では206件(73.0%)であるのに対し、労働審判では普通解雇が365件(46.5%)、懲戒解雇が114件(14.5%)、整理解雇が90件(11.5%)で、これら3つを併せた解雇事案では569件(72.5%)であり、トータルではほとんど変わらないが、若干懲戒解雇が訴訟に多いという傾向はあるようである。

令和調査における特徴としては、休職期間満了による自然退職が裁判上の和解で15件(5.3%)、労働審判で27件(3.4%)と決して少なくない数に上っていることが挙げられよう。これは、近年の労働社会におけるメンタルヘルスの悪化を反映して、うつ病等により長期の休職期間に入ったが、それが治癒しないまま休職期間が満了したことをもって、企業側が自然退職による雇用終了を主張している事案である。休職期間満了という要件の充足に基づく自然退職という効果の発生を労働者側が認めないから紛争になっているわけであるが、裁判所にやってきた事案におけるこの比率からして、現実社会における同様の事態の発生はかなりの数に上っているのではないかと想像される。

(5) 請求事項と請求金額

(イ) 請求事項

請求事項についてみると、すべてに「地位確認」が入っているが、主な請求事項であるバックペイと残業代と慰謝料で3重クロス集計した結果は下表の通りである。裁判上の和解においては、282件中274件(97.2%)と圧倒的大部分がバックペイ請求をしているが、バックペイ請求のないものも8件(2.8%)と少数ながら存在する。これに対し残業代請求しているものは72件(25.5%)と4分の1弱であり、慰謝料請求しているものは112件(39.7%)と4割弱である。労働審判においても785件中762件(97.1%)と圧倒的大部分がバックペイ請求しているが、バックペイ請求のないものも23件(2.9%)存在する。裁判上の和解と異なる傾向を見せているのは、残業代請求をしているものが114件(14.5%)とかなり少ない点である。労働審判は簡易迅速ということから、事細かな残業時間の提示とその計算が必要な残業代請求にはやや消極的になるのかも知れない。これに対し、慰謝料請求をしているものは254件(32.4%)であり、裁判上の和解よりも若干比率は低いがそれなりの数に上っている。

| 残業代請求 | ||||||

| 有 | 無 | 計 | ||||

| バックペイ | 有 | 慰謝料 | 有 | 26(9.2%) | 79(28.0%) | 105(37.2%) |

| 無 | 44(15.6%) | 125(44.3%) | 169(59.9%) | |||

| 計 | 70(24.8%) | 204(72.3%) | 274(97.2%) | |||

| 無 | 有 | 2(0.7%) | 5(1.8%) | 7(2.5%) | ||

| 無 | - | 1(0.4%) | 1(0.4%) | |||

| 計 | 2(0.7%) | 6(2.1%) | 8(2.8%) | |||

| 計 | 有 | 28(9.9%) | 84(29.8%) | 112(39.7%) | ||

| 無 | 44(15.6%) | 126(44.7%) | 170(60.3%) | |||

| 計 | 72(25.5%) | 210(74.5%) | 282(100.0%) | |||

| 残業代請求 | ||||||

| 有 | 無 | 計 | ||||

| バックペイ | 有 | 慰謝料 | 有 | 46(5.9%) | 198(25.2%) | 244(31.1%) |

| 無 | 66(8.4%) | 452(57.6%) | 518(66.0%) | |||

| 計 | 112(14.3%) | 650(82.8%) | 762(97.1%) | |||

| 無 | 有 | 1(0.1%) | 9(1.1%) | 10(1.3%) | ||

| 無 | 1(0.1%) | 12(1.5%) | 13(1.7%) | |||

| 計 | 2(0.3%) | 21(2.7%) | 23(2.9%) | |||

| 計 | 有 | 47(6.0%) | 207(26.4%) | 254(32.4%) | ||

| 無 | 67(8.5%) | 464(59.1%) | 531(67.6%) | |||

| 計 | 114(14.5%) | 671(85.5%) | 785(100.0%) | |||

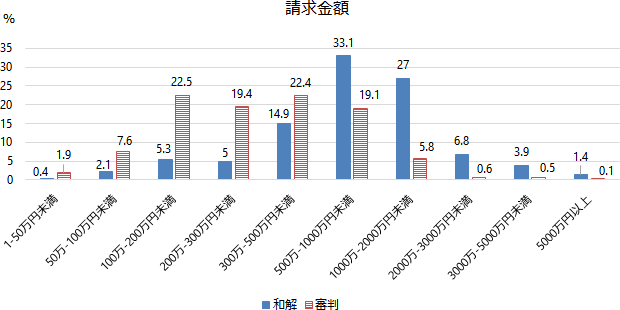

(ロ) 請求金額

令和調査においては上記各請求事項ごとの請求金額を足し上げて全体の請求金額を算出した。平成調査では訴状に書かれた訴額や申立書に書かれた労働審判を求める事項の額をそのまま転記したため、実際に原告や申立人が請求している額とは異なるものとなっていたため、比較はできない。中央値で見た場合、裁判上の和解における総請求金額は約840万円であるのに対して、労働審判における総請求金額は約290万円である。

(6) 解決内容と解決金額

(イ) 解決内容

解決内容を雇用存続の有無と金銭解決の有無で見ると、裁判上の和解で272件(96.5%)、労働審判で758件(96.6%)と、いずれも96%以上が雇用存続せずに金銭解決しており、これが圧倒的大部分を占めている。請求事項においてはその全てにおいて地位確認を求めていながら、解決内容としてはそのほとんどにおいて地位確認せずに金銭解決しているという今日の雇用終了事案の姿が浮かび上がってくる。これに対し、何らかの形で雇用存続が実現したケースは、裁判上の和解で3件(1.1%)、労働審判で6件(0.8%)と、極めて少数に留まっている。極めて少数とはいえ、その内訳も興味深い。すなわち、裁判上の和解においては、雇用存続した3件は全て金銭補償も得ており、金銭解決なしに雇用存続したケースはないのに対して、労働審判においては、雇用存続と金銭補償の両方を勝ち得たケースは1件(0.1%)にとどまり、残りの5件(0.6%)は金銭補償なしの雇用存続となっていることである。

| 雇用存続 | ||||

| 有 | 無 | 計 | ||

| 金銭解決 | 有 | 3(1.1%) | 272(96.5%) | 275(97.5%) |

| 無 | 0(0.0%) | 7(2.5%) | 7(2.5%) | |

| 計 | 3(1.1%) | 279(98.9%) | 282(100.0%) | |

| 雇用存続 | ||||

| 有 | 無 | 計 | ||

| 金銭解決 | 有 | 1(0.1%) | 758(96.8%) | 759(96.7%) |

| 無 | 5(0.6%) | 21(2.7%) | 26(3.3%) | |

| 計 | 6(0.8%) | 779(99.2%) | 785(100.0%) | |

(ロ) 解決金額

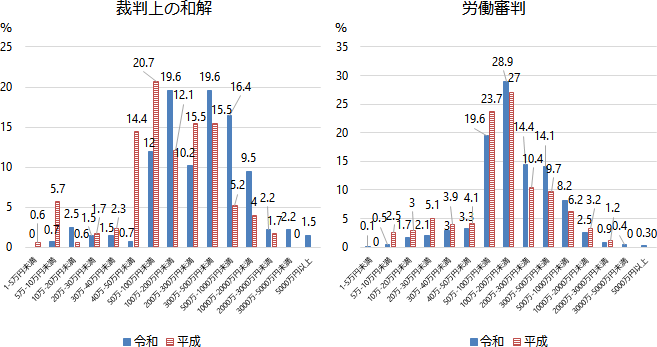

先行調査研究においても、調査事項のうちで最も注目を集め、関心を惹いてきたのは、いうまでもなく解決金額(実額)である。平成調査に比べて、令和調査では裁判上の和解と労働審判のいずれも解決金額がかなり上昇している。

裁判上の和解について見ると、平成調査では100万円台が36件(20.7%)と最も多く、中央値が2,301,357円であったのに対し、令和調査では最多階層は100万円台と300~400万円台が54件(19.6%)の同数で、中央値が3,000,000円と、全体として約3割増しになっている。この最大の要因は、労働者の月額賃金額の上昇であり、後述の通り、解決金額を賃金月額で除した月収表示の解決金額で見ると、平成調査と令和調査の間であまり差がない。労働審判についても同様で、平成調査と令和調査でいずれも最多階層は100万円台であるが、前者ではそれより低い階層に多く分布していたのに対し、後者ではそれより高い階層に多く分布している。平成調査における中央値は1,100,000円であったのに対し、令和調査では中央値が1,500,000円と、やはり3割増し前後となっている。

なお、報告書では解決金額の規定要因を労働者及び企業の属性をクロス集計することによって探っているが、本稿では省略する。

(ハ) 月収表示の解決金額

月収表示の解決金額で見ると、平成調査と令和調査であまり差が見られない。すなわち、まず裁判上の和解について見ると、平成調査と令和調査のいずれでも6-9か月分の階層が最も多く、平成調査での中央値は6.8か月分であり、令和調査での中央値は7.3か月分である。1割ほどの上昇が見られるが、解決金額の実額に比べると上昇幅は小さい。また労働審判について見ると、やはり6-9か月分の階層が最も多く、平成調査での中央値は4.4か月分であり、令和調査での中央値は4.7か月分であり、ほとんど変わりがない。

(ニ) 勤続期間当たりの月収表示の解決金額

勤続期間当たりの月収表示の解決金額は、諸外国における解雇の金銭解決の基準として、例えばドイツの解雇制限法第1a条第2項のように、勤続期間に月収の一定割合を乗じた金額を用いる例もあることから、それとの比較をする上でも有用な数値であると思われる。

まず裁判上の和解について見ると、平成調査では月当たり0.1か月分未満が70件(40.7%)と圧倒的に多かったのに対し、令和調査では月当たり0.1か月分と月当たり0.2-0.5か月分未満がともに62件(22.5%)でそれより多い階層も多く、平成調査の中央値が月当たり0.13か月分と、非常に低いのに対して、令和調査の中央値は月当たり0.39か月分と大きく跳ね上がっている。また労働審判でも、平成調査では月当たり0.1か月分未満が166件(38.2%)と圧倒的に多かったのに対し、令和調査では月当たり0.1か月分が191件(25.2%)、月当たり0.2-0.5か月分未満が171件(22.6%)で、平成調査の中央値が月当たり0.14か月分と、非常に低いのに対して、令和調査の中央値は月当たり0.29か月分とかなり上昇している。