JILPTリサーチアイ 第39回

フルタイム労働を襲ったコロナショック─時短、在宅勤務と格差

2020年7月1日(水曜)掲載

本レポートでは、新型コロナウイルス感染拡大にともなう影響、とりわけフルタイム労働が受けた影響を考える。そして、働く時間・場所の大きな変動の中で見え隠れする格差に焦点を当てる。

わが国では、新型コロナウイルス感染拡大を受けた失業率の大幅悪化は、2020年5月時点の統計(労働力調査)では観測されていない。ただ、4月時点で休業者の大幅な増加、所定外労働時間の大幅な短縮が確認されるなど、こうした形で企業による雇用調整が広く行われたことがうかがえる。

JILPTが5月に実施した調査においても、コロナによる雇用・収入への影響の最大のものは「勤務日数や労働時間の減少」であり、それに伴う収入減少であった[注1]。また、既出の分析レポートにおいては、労働時間減少度合いに業種・職種の差が大きいことが確認されている[注2]。

労働時間の短縮は、時間給で働くパートタイム労働者等において収入低下に直結することがまず考えられるが[注3]、フルタイムで働く一般労働者においても、時間外手当の減少、時短勤務等に伴う給与削減で、労働時間減少が収入低下に結びつくことが十分考えられる。働く者のコロナショックを測る上で、この期間に、労働時間(労働供給)が維持されたか否かも大事な指標だろう。

コロナ感染拡大と外出自粛要請は、働く場所の変更も余儀なくさせた。具体的には、在宅勤務・テレワークの大幅な拡大が観測された。テレワークは、コロナ以前から、柔軟な働き方として政策的に推進されてきたが、様々な理由から十分な広がりを欠いていた。それがこの機会に一挙に広がったように見える。ただ、その中には、比較的スムーズに在宅勤務に移行した場合もあれば、社会情勢や要請を受けて否応なく仕事の場を移した場合もあるだろう。もちろん、在宅勤務を行わない労働者も少なくなかった。そして、外出自粛が要請される中、在宅勤務への移行のありようは、労働供給・処遇維持にも大きく関わっていたようだ。

総じて、2020年5月までの(特に4~5月の)コロナショックは、とりわけフルタイム労働においては、働く時間・場所の変動に明確に刻印されており[注4]、その中で、この危機への対処をスムーズに行えた層とそうでない層の格差も見え隠れする。以下で、少し掘り下げて見てみたい。

4月・5月における労働時間の変動

フルタイムで就業していた者において、今回の緊急時(4月~5月の間)に労働時間を何らかの形で維持できたかが、コロナショックを最小限にできたかどうかのひとつの目安となった可能性がある。以下で検討しよう。

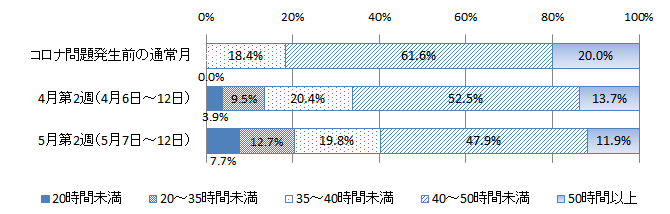

まず、コロナ問題発生前にフルタイムで働いていた者(週実労働時間35時間以上の雇用労働者を「コロナ前フルタイム労働者」として扱う)において、コロナ感染拡大・外出自粛等の大きな影響を受けた4月・5月の労働時間はどうだったか[注5]。図1からは、総体として時間短縮傾向が見てとれるほか、35時間未満に短縮した人も少なからずおり、中には、極端に短い水準(20時間未満)になった人もいたことがうかがえる[注6]。

図1 各時点の労働時間分布 コロナ問題発生前フルタイム労働者(N=2255)

ここで、同じ労働時間の減少といっても、時間外労働が短縮した場合と、勤め先の休業措置・営業時間短縮・時差出勤要請等によって時短勤務になった場合とでは、働き手にとって異質の意味を持っていよう。フルタイム労働が基本的に維持される前者と比べて、後者では、労働供給が大きく制約されているからだ。今回の調査データからはこの2つを厳密に区分できないが、実労働時間の長さから、時間減少層を便宜的に2つに分けることを試みる。具体的には、4月時点、5月時点の実労働時間を、コロナ以前の実労働時間と比較し、同水準を保っているケース[注7](=「労働時間維持」層とする)、おおよそフルタイムの範囲内で時間が減少したケース(=法定労働時間を上回る時間外労働が減ったという意味合いから「時間外労働の短縮」層とする)、フルタイムを維持できないほど減少したケース(=「時短勤務に移行」層とする)を区分した[注8]。

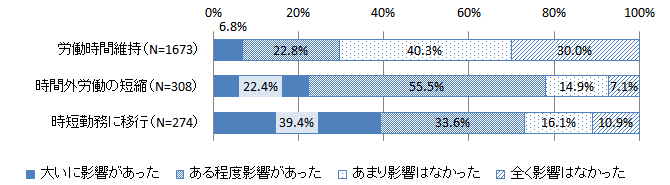

新たな区分でみると、労働時間の変動には、コロナ問題の影響度合いが明確に刻印されていることがわかる。図2をみると、「労働時間維持」層に比べ、「時間外労働の短縮」層、「時短勤務に移行」層は、雇用・収入に関わる影響があったとする割合が高い。特に、「時短勤務に移行」層において「大いに影響があった」割合が高いという事実が目を引こう。このように、4~5月期の労働時間の変動は、フルタイムで働いていた者のコロナショックを測る有力な指標ということができる。そして、同じ労働時間減少でも、時間外労働が短縮したことと、フルタイムを割り込むほど勤務時間が短縮したこととでは、働き手にとって大きく異なる経験だったこと、後者の場合で特に影響が大きいものだったこともうかがえる。

図2 新型コロナ関連での雇用・収入への影響─労働時間の変動別─ コロナ前フルタイム労働者

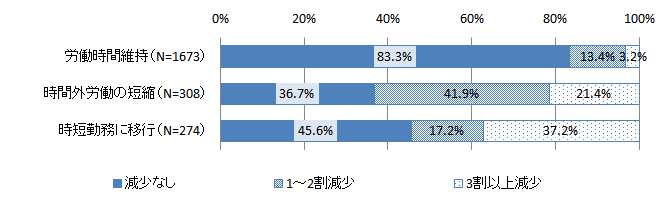

図3 新型コロナ問題発生後の収入変動─労働時間の変動別─ コロナ前フルタイム労働者

実際、労働時間が維持された層に比べ、時間が減少した層では収入減少も広く見られ、特に時短勤務に移行した層では、収入減少度合いも高い。図3をみると、「時間外労働の短縮」層では、収入「1~2割減少」が広く見られるが、これは主に時間外手当の減少に伴うものと推測される。対照的に、「時短勤務に移行」層では「3割以上減少」の割合が高く、コロナ危機の期間に大きな収入減に見舞われたケースが少なくなかったことをうかがわせる[注9]。

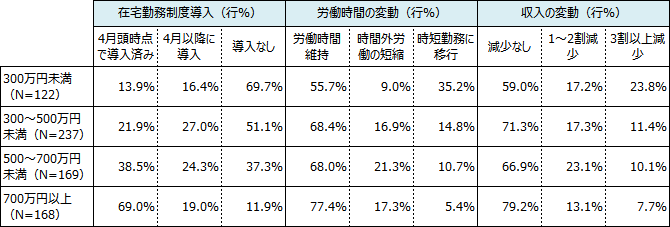

では、誰にどのような労働時間変動があったのか。詳細は付表1を参照してほしい。要点を述べるならば、まず性別で相違があり、男性ほど時間外労働短縮、女性ほど時短勤務への移行が多く見られた[注10]。雇用形態による差も大きく、正社員ほど時間外労働短縮、正社員以外ほど時短勤務への移行が見られた。業種による差、職種による差も大きい。業種別では「飲食店、宿泊業」を中心に時短勤務への移行が見られ、職種別では「サービス職」が同傾向を示す。逆に、「管理職」「専門・技術職」では、労働時間維持層が多いのに加え、時間が減った場合でも時間外労働短縮が中心だったように見える。コロナ前の個人年収別でみると、「700万円以上」層では、労働時間が維持された割合が比較的高いのに対し、年収が低いほど、時短勤務に移行した割合が高い。地域による違いもあり、感染拡大・外出自粛が切迫した首都圏と関西・福岡で、時短勤務への移行が多かったことがうかがえる。

在宅勤務への移行にともなう格差─首都圏を例に

今回の危機では、在宅勤務・テレワークの拡大もクローズアップされた。テレワークは、これまで様々な理由からなかなか普及しないと言われてきたが、コロナ禍を機に一挙に普及したように見える。ただ、注意したいのは、今回の危機に際しての在宅勤務拡大は、従来型の「(情報通信機器を用いた)テレワークになじむ仕事か否か」では議論しきれないように思えることだ。というのは、特に4月半ば以降、政府・自治体から出勤抑制に関わる強い要請が発せられる中、感染拡大防止を優先し、各企業で在宅勤務への移行が半ば否応なく行われた側面もあり、場合によっては、実質的な業務遂行水準が維持されていないケースもあろう。その意味で、それ以前から在宅勤務に移行できた層とは、質的に異なる可能性がある。

以下では、首都圏に地域を限定して分析する。感染リスク(感染者数等)の高まり方、在宅勤務の普及率は、地域によって大きく異なったからだ[注11]。首都圏では、3月25日に東京都知事が緊急記者会見を開いて不要不急の外出自粛を要請し、それが危機意識醸成の大きな契機となった。そこから緊急事態宣言(首都圏は4月7日)までの期間は、感染者急増で事態が切迫し、危機意識の急速な高まりが見られた時期でもあった。出勤抑制に関わる法的な要請はなかったものの、働く者自身の感染予防の観点からも、在宅勤務適用が大きなメリットと受け止められた。そうした3月末までの局面(働く者の選択肢としてあった局面)と、出勤抑制の要請が強まった4月以降の局面(否応なく在宅となった局面)では、在宅勤務に関しやや様相が異なろう。考えるに、4月頭時点で既に在宅勤務を選択できた層は、業務遂行水準の低下をあまり被ることなく仕事の場を自宅に移しえた人が多かったかもしれない。4月以降の在宅勤務移行は、これとは大きく異なろう。

つまり、4~5月の間に在宅勤務を行えたことの意味は大きかったものの、同じ在宅勤務でも、「4月頭時点で選択できたこと」と「それ以降(社会的要請が強まった段階)の適用」とでは、労働の実質においては異なる意味合いを持っていたのではないか。そして、4月頭時点で在宅勤務を選べる立場にいたかが、このたびの緊急事態にともなう労働供給の変動を最小限に止められたか否かと関わる可能性がある。以下で見てみよう。

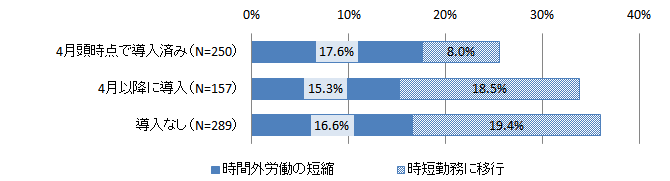

図4 2020年4~5月における労働時間の変動─在宅勤務制度の導入時期別─ 首都圏居住・コロナ前フルタイム労働者

図4を見ると、在宅勤務の導入時期によって労働時間変動に違いがみられる。4月頭時点で在宅勤務が導入済みの場合、時短勤務に移行する割合は低く、フルタイムが維持されやすい[注12]。これに対し、それ以降の在宅勤務導入層は、在宅勤務導入なしと比べ、労働時間変動を同程度被っており、「時短勤務に移行」の割合が低くない。このことから、緊急事態宣言を受けた在宅勤務移行は、出勤抑制策の意味合いが多分にあり、実質的な労働供給低下をともなった部分があることを否定できないように思われる。

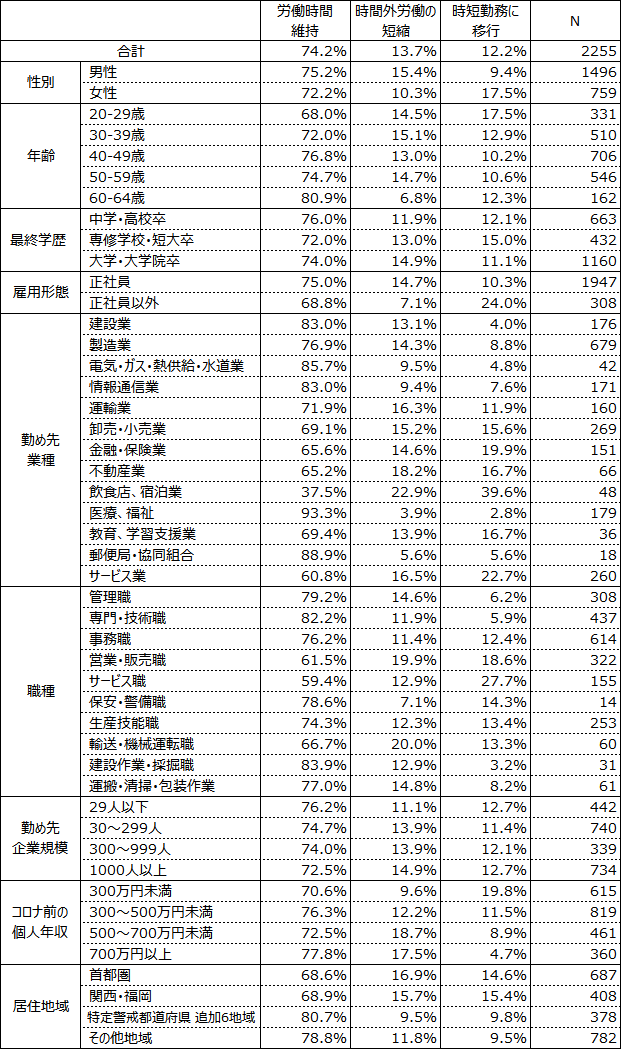

では、誰が4月頭時点(働く者の選択肢としてあった段階)で在宅勤務に移行できたのか。付表2をみると、在宅勤務制度導入と性別、年齢、学歴、雇用形態、業種、職種、企業規模との関係が見られるが、これに加え注目すべきは個人年収との関係である。コロナ問題発生前の個人年収は、在宅勤務適用のみならず、この間の労働時間変動、収入変動とも強く相関していた。

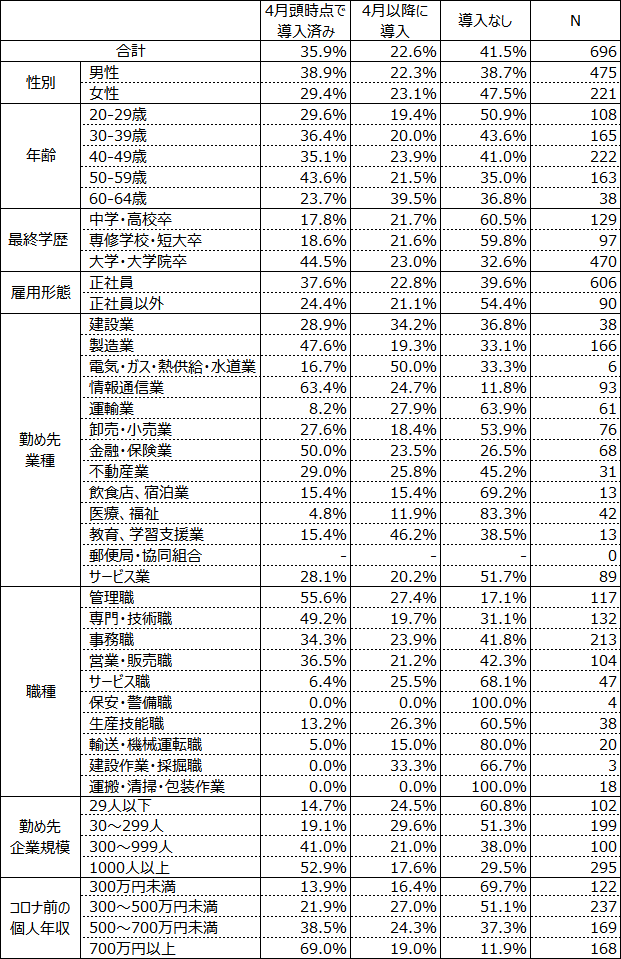

表1 2020年4~5月における在宅勤務制度導入、労働時間変動、収入変動─コロナ問題発生前の個人年収別─首都圏居住・コロナ前フルタイム労働者(N=696)

注1:「在宅勤務制度導入」は、連合総研4月調査(4月1~3日実施)時点で「導入あり」と回答があったケースを「4月頭時点で導入済み」とし、その時点で導入がなかったものの、JILPT調査(5月18~27日実施)時点で「導入あり」と回答があったケースを「4月以降に導入」、どちらも「導入なし」のケースを「導入なし」として扱った。

注2:「コロナ問題発生前の個人年収」は、連合総研4月調査(4月1~3日実施)における「過去1年間のご自身の賃金年収(税込)」をもとにした。

整理した表1をみると、高所得層ほど、在宅勤務への早期移行がなされ[注13]、労働時間変動が少なく、収入を維持していることがうかがえる。高所得層ほど、働く場所を柔軟に移行できたこともあって、働く時間の変動を最小限に抑え、収入低下も防いだという構図が見えてくる[注14]。逆に、低所得層ほど、コロナ禍の影響を強く受け、労働条件が変動(労働時間減少、収入低下)したと言うことができる。

もともとの所得階層が高いほど労働条件を維持することができ、所得階層が低いほど維持できない。極端に言うと、働く時間・場所の変動を媒介として「格差が再生産された」局面だったようにも読める。

おわりに

暴風が吹き荒れる中、それに対処する資源には厳然たる階層格差があり、それが格差増幅にも直につながりうるという、危機の時代がもつ恐ろしさを見せつける調査データである。労働政策のみならず、広く社会政策のあり方を考える際に顧みなければならない事実を提示している。

付表1 2020年4~5月における労働時間変動と属性との関係 コロナ問題発生前フルタイム労働者(N=2255)

注1:「コロナ前の個人年収」は、連合総研4月調査(4月1~3日実施)における「過去1年間のご自身の賃金年収(税込)」をもとにした。

注2:「居住地域」は、4月7日に緊急事態宣言が出された「首都圏」(東京、神奈川、千葉、埼玉)、「関西・福岡」(大阪、兵庫、福岡)と、4月16日に緊急事態宣言が出された地域のうち、「特定警戒都道府県」として追加で指定された6道府県(北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都)と、「その他地域」を区分したものである。

付表2 2020年4~5月における在宅勤務制度導入と属性との関係 首都圏居住・コロナ問題発生前フルタイム労働者(N=696)

注1:「在宅勤務制度導入」は、連合総研4月調査(4月1~3日実施)時点で「導入あり」と回答があったケースを「4月頭時点で導入済み」とし、その時点で導入がなかったものの、JILPT調査(5月18~27日実施)時点で「導入あり」と回答があったケースを「4月以降に導入」、どちらも「導入なし」のケースを「導入なし」として扱った。

注2:「コロナ前の個人年収」は、連合総研4月調査(4月1~3日実施)における「過去1年間のご自身の賃金年収(税込)」をもとにした。

脚注

注1 JILPT・連合総研「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」。調査設計や集計は、6月10日公表の記者発表資料を参照のこと(記者発表『「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」(一次集計)結果(5月調査・連続パネル個人調査)』(PDF:956KB))。本調査データは、渡邊木綿子氏より提供いただいた。また、高橋康二副主任研究員には、本レポート作成において有益な助言をいただいた。記して感謝を申し上げたい。なお、本稿の主張は筆者個人のものであり、所属機関を代表するものではない。

注2 高橋康二(2020)「労働時間の減少と賃金への影響─新型コロナ「第一波」を振り返って」JILPTリサーチアイ第37回。同レポートでは、職業では「営業・販売職」「サービス職」で労働時間の減少幅が大きいこと、産業では「飲食店、宿泊業」「教育、学習支援業」「サービス業」で労働時間の減少幅が特に大きいことが確認される。

注3 高橋(2020)でも、正社員や契約社員に比べ、パート・アルバイト、派遣労働者の場合では、労働時間の減少がよりストレートに賃金の減少をもたらしていることが確認される。

注4 対照的に、パートタイム労働者では、時間減少よりも雇用継続に問題の中心があるとも考えられる。高橋(2020)を参照。

注5 調査時点までに転職した人、無業になったケースも若干見られたが、本稿では同一企業内で雇用継続している者のみを対象として扱う。また、フルタイム就業者の大半は正社員であるが、正社員以外も含まれる(付表1参照)。フルタイム労働の変容を主題とする本稿では、正社員以外を対象から除くことはしていない。

注6 20時間未満の層の中には「働いていない」と回答したケースも若干含まれる。本稿では、雇用関係が続いている限りにおいて、極度に短い時間の労働と質的に大きな差異はないとみなし、特に区別しない。

注7 「労働時間維持」層には、4・5月平均の労働時間がコロナ前と同じケースのほか、労働時間が増えた層も含まれる。また、5時間程度の減少までは「維持」として扱った。

注8 時間減少層のうち、4・5月の平均労働時間が30時間未満である場合、もしくは、いずれかの期間で20時間未満の場合を「時短勤務に移行」と区分した。この処理は、5月の調査期間が大型連休直後のため、コロナとは直接関わりなく2日程度(例えば、5月7日(木)・8日(金))有給休暇を取得するケースがありうることを考慮した便宜的な区分線である。

注9 「時短勤務に移行」層では、収入「減少なし」の割合も半数近くある。データの範囲内からは推測に限界があるが、当期間に相当数の有給休暇取得があったケースのほか、休業(時短勤務含む)を実施する中で企業が賃金を維持したケースも考えられる。

注10 女性の労働供給が大幅に減った背景には、小中学校や保育園の臨時休園・休校による社会生活の急変等があると考えられる。周燕飛(2020)「コロナショックの被害は女性に集中─働き方改革でピンチをチャンスに─」JILPTリサーチアイ第38回を参照。

注11 実際、データを見るかぎり、首都圏と関西圏で、4月1日時点の在宅勤務・テレワーク導入率は大きな違いがある。4月7日時点で緊急事態宣言が出された7都府県内でも、置かれていた状況が同じだったわけではない。

注12 掲表は省略するが、この点は、性別、年齢、雇用形態、業種、職種、企業規模をコントロールした回帰分析においても同様の傾向が得られた。なお、首都圏とほかの地域では傾向が異なる。ほかの地域では、在宅勤務の導入有無が(時期にかかわらず)労働時間維持に関わる部分がみられる。今回の在宅勤務の意味するところは、地域の置かれた状況によって異なったとも考えられる。

注13 掲表は省略するが、従来テレワーク適用に関わるとされた業種、職種、企業規模等をコントロールした回帰分析においても、在宅勤務への早期移行に対し所得階層との強い関係が残る。

注14 本稿では、回答分布をもとに年収700万円以上をひとつの区切りとしたが、700万円を何らかのラインとする趣旨ではないことに留意したい。なお、在宅勤務に個人年収が影響する背景には、在宅勤務可能な居住空間やICT環境の有無が関わる部分も多分にあると思われる。ただ、経済的資源の重要性をことさら述べる意図はない。むしろ、本稿での個人年収は、業種・職種・企業規模等では掬いきれない「産業社会での個人の位置づけ(社会的地位)」を表す指標と筆者は考えている。こうした社会的地位に関わる「良い仕事」の所在と格差に引き続き探求の目を向けていく必要があると感じている。

関連リンク

- 記者発表『「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」(一次集計)結果(5月調査・連続パネル個人調査)』(PDF:956KB)(2020年6月10日)

- JILPTリサーチアイ第37回「労働時間の減少と賃金への影響──新型コロナ「第一波」を振り返って」高橋康二(2020年6月18日)

- JILPTリサーチアイ第38回「コロナショックの被害は女性に集中─働き方改革でピンチをチャンスに─」周燕飛(2020年6月26日)