労働政策研究報告書No.221

変わる雇用社会とその活力

―産業構造と人口構造に対応した働き方の課題―

概要

研究の目的

第3期プロジェクト研究シリーズ『日本的雇用システムのゆくえ』の続編として、日本的雇用慣行の中でも長期雇用に焦点を当て、今後も長期雇用が存続する可能性を検討し、存続する条件と崩壊する条件を明らかにすること。

研究の方法

企業の人事労務管理を対象とした企業調査班と個人の就業行動に着目した個人調査班に分かれて、労働需要と労働供給の両面から研究を行う。本報告書を作成した個人調査班においては、全国25~64歳の男女を対象とした個人アンケート調査を実施した。

主な事実発見

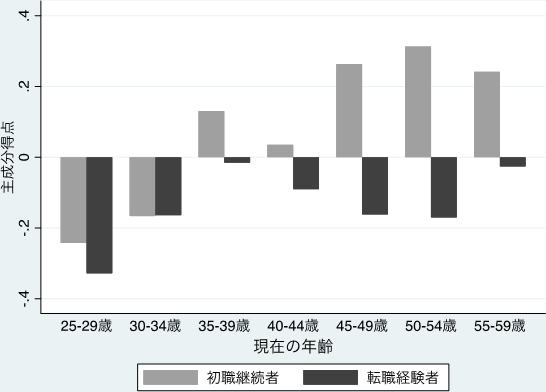

- 中高年期の収入、管理・育成的なタスク、グローバル化に対応した業務といった面で、ホワイトカラーは長期勤続型のキャリアが今日でも主流であるといえる。一方、ブルーカラーの運転・操作のような手仕事は50代になっても転職経験が生きる可能性がある(図表1)。

- 役職昇進意欲、自己啓発、新しい知識・技能の学習の割合は年齢を重ねると低下するが、高学歴層やホワイトカラー層はその傾向が緩やかである。自己啓発については、女性比率の高い広義の専門サービス業(医療・福祉・教育・専門・技術サービス)の労働者において他者交流的な学習活動が活発。

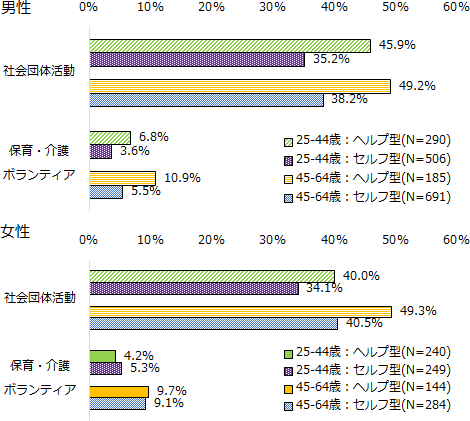

- 中高年期には、地域活動やボランティアのような社会団体活動への参加率が高まる。だが、人付き合いにおいてなるべく人に頼らず自分のことは自分でするという自立的な中高年は社会団体活動に参加しない傾向にある(図表2)。

図表1 年齢別 管理・育成タスクの主成分得点

図表2 性・年齢別 人との付き合い方別 社会的活動実施割合

政策的インプリケーション

- 日本の雇用社会の上位階層を占めているのは依然として生え抜きの長期勤続層であり、これに取って代わる雇用流動層は確認されない。その意味で、日本社会は今日でも長期勤続のメリットが大きい長期雇用社会であるといえる。

- 中高年層がマジョリティになる今後の雇用社会では誰もが意欲的にキャリアを追求するわけではなく、アクティブ層とノンアクティブ層に分化する。こうした変化に対応して活力ある労働市場をつくるためには、若年層がマジョリティであった時代からの発想の転換が必要である。

- 学歴や職業といった階層的地位の高さがアクティブ層とノンアクティブ層の分化を規定している側面はあるが、他者との交流機会が活力の源泉になっていることに着目することで、中高年期のアクティブ層を拡大して行ける可能性がある。

政策への貢献

今後の労働政策を考える上での前提となる知識・情報を提供しうる。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「雇用システムに関する研究」

サブテーマ「雇用システムに関する研究」

研究期間

平成29~令和3年度

執筆担当者

- 池田 心豪

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 田上 皓大

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 勇上 和史

- 神戸大学 教授

- 竹ノ下 弘久

- 慶應義塾大学 教授

- 酒井 計史

- 労働政策研究・研修機構 リサーチアソシエイト

- 大石 亜希子

- 千葉大学 教授

- 大風 薫

- 京都ノートルダム女子大学 准教授

- 高見 具広

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員