コロナ禍後の在宅勤務

―「希望」「格差」「生産性」「効果」

米国勢調査局が2025年1月16日に発表した調査結果によると、2023年に「通常、在宅勤務を行っている」という米国の労働者は13.8%で、2021年の17.9%、 2022年の15.2%から減少したものの、依然として、コロナ禍前2019年の5.7%の2倍以上だった。また、在宅勤務者の特徴として、やや年齢が高く、白人で、貧困層でない者という傾向がうかがえた。近年、在宅勤務の実態調査やその効果を検証する研究者らの分析結果の発表が相次ぐ。それらは、在宅勤務が企業の生産性を高めること、在宅勤務とオフィス勤務を組み合わせた「ハイブリッド勤務」が従業員の企業への定着に効果があることなどを指摘している。

「やや高年齢」「白人」「非貧困」で多い傾向

米国勢調査局が2025年1月16日に発表した「在宅勤務者と通勤者の間の社会経済的不平等(Socioeconomic Inequalities Between Remote Workers and Commuters)」と題する調査結果(注1)はアメリカン・コミュニティ・サーベイ(American Community Survey、ACS)に基づく。同調査は毎年、全国350万以上の世帯に対して実施。住宅や教育、家計、労働などの生活環境をたずね、10年に1回の国勢調査を補う。

それによると、米国で2023年に通常、在宅勤務(注2)を行った労働者の割合は13.8%(約2,249万人)で、前年(2022年)の15.2%(約2,241万人)、一昨年(2021年)の17.9%(約2,762万人)から減少したものの、コロナ禍前の2019年の5.7%(約895万人)と比べると倍増している。

調査結果は、在宅勤務を行う労働者の属性や特徴も示している。在宅勤務者の年齢の中央値は43.5歳で、全労働者の年齢の中央値(41.7歳)より2歳ほど高い。男女別では、女性(52.3%)が男性(47.7%)より多い。人種別に見ると、白人が66.7%と三分の二を占め、黒人・アフリカ系は9.9%にとどまる。過去1年間の「貧困状況」別に見ると、貧困ライン(注3)を下回る在宅勤務者は3.6%で、公共交通機関(タクシー除く)で通勤する者(9.3%)、自動車(一人)で通勤する者(5.5%)、自動車(相乗り)で通勤する者(7.7%)より少ない。

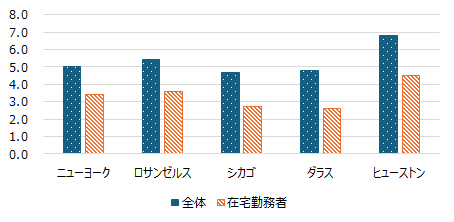

また、米国で人口の多い五大都市圏(ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、ダラス、ヒューストン)における在宅勤務者の年収の中央値を見ると、ニューヨーク都市圏では全体の中央値が5万8,700ドルに対して、在宅勤務者は8万2,100ドル、ロサンゼルス都市圏では全体が4万9,700ドルに対して、在宅勤務者は7万5,300ドルと、どの都市圏でも在宅勤務者の年収の中央値が上回っている(図表1)。ノースカロライナ州では、在宅勤務者の年収の中央値(6万5,652ドル)が、公共交通機関(タクシー除く)通勤者(3万664ドル)の約2倍となっている。

図表1:五大都市圏における在宅勤務者の年収の中央値(2023年、単位:千ドル)

出所:米国勢調査局ウェブサイト

一方、貧困ライン未満で生活している人の割合は、ニューヨーク都市圏では全体の5.0%に対して、在宅勤務者は3.4%、ロサンゼルス都市圏では全体の5.4%に対して、在宅勤務者は3.6%と、五大都市圏のすべてで、在宅勤務者のほうが、貧困ライン未満で生活している人の割合が少ない(図表2)。

図表2:五大都市圏における貧困レベルの在宅勤務者の割合(2023年、単位:%)

出所:米国勢調査局ウェブサイト

こうしたことから、在宅勤務者の特徴として、「やや高い年齢」「白人」「非貧困」という傾向がうかがえる。

職種別の在宅勤務「格差」

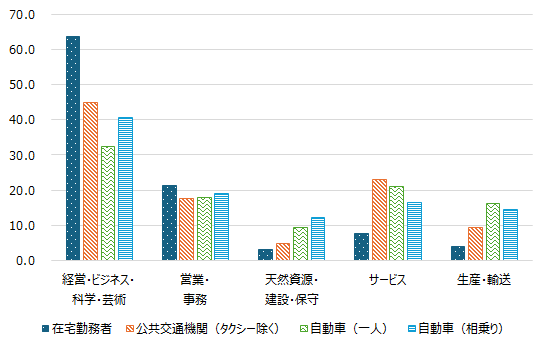

在宅勤務者の内訳を職種別に見ると、「経営・ビジネス・科学・芸術」の占める割合が63.9%にのぼり、「営業・事務」が21.2%で続く。「サービス」は7.7%、「生産・輸送」は4.0%にとどまる(図表3)。一方、公共交通機関(タクシー除く)で通勤する者の内訳は、「経営・ビジネス・科学・芸術」が45.0%、「営業・事務」が17.6%、「サービス」が23.1%、「生産・輸送」が9.4%、自動車(相乗り)で通勤する者の内訳は「経営・ビジネス・科学・芸術」が32.5%、「営業・事務」が17.8%、「サービス」が21.0%、「生産・輸送」が16.1%、自動車(一人)で通勤する者の内訳は「経営・ビジネス・科学・芸術」が40.6%、「営業・事務」が18.9%、「サービス」が16.5%、「生産・輸送」が14.3%だった。

このように、在宅勤務者は通勤者に比べ、「経営・ビジネス・科学・芸術」でとくに多く、「サービス」や「生産・輸送」では限られている。ニューヨーク州ブロンクス郡の在宅勤務者の割合は、全体で27.6%だったのに対し、「経営・ビジネス・科学・芸術」では39.3%を占めるなど、在宅勤務実施の職種別「格差」が浮き彫りになっている。

図表3:職種別に見た在宅勤務者および通勤手段の割合(2023年、単位:%)

出所:国勢調査局ウェブサイトより作成

在宅勤務と「ハイブリッド勤務」の希望

民間調査会社のピュー・リサーチセンターが2025年1月13日に発表したパネル調査(約6,000人の米国労働者を対象に2024年10月実施)の結果によると、在宅勤務が可能な雇用労働者のうち、75%が少なくとも一部の時間、リモートで仕事をしていた(注4)。

在宅勤務を行っている雇用労働者に対して、「雇用主が在宅勤務を許可しなくなったら、現在の仕事を継続するか」どうかをたずねたところ、46%が「続ける可能性は低い」と答え、「続ける可能性が高い」の36%を上回った。

雇用主から「週または一定の日数、オフィスや現場での勤務」を求められている雇用労働者は75%にのぼり、2023年初頭の63%から増加している。こうしたなか、在宅勤務とオフィス勤務を組み合わせて働く「ハイブリッドワーカー」のうち、「選択できるなら常に在宅勤務する」と答えたのは24%にとどまった。一方、「在宅勤務をほとんどしない、またはまったくしない」人のうち、63%が「ほとんど、またはときどきは在宅勤務したい」と希望しており、「ハイブリッド勤務」を求める者の多さを表している。

生産性、報酬との関係

在宅勤務が生産性を高めるか否かについて、政府機関や研究者らによる分析レポートが近年数多く発表されている。連邦労働省労働統計局(BLS)は2024年10月、ASCのデータを利用して、在宅勤務(リモートワーク)と生産性の関係を分析した結果を発表した(注5)。

民間企業部門の61業種の全要素生産性(TFP:Total Factor Productivity、「生産量」を労働や機械設備、その他の資本、原材料、エネルギー、サービスなど「すべての投入要素」で除して算出)について、コロナ禍を挟んだ2019年から2022年にかけてのTFPの年間成長率と、61業種の在宅勤務者(リモートワーカー)の変化の状況を見たところ、在宅勤務者の割合の1ポイント増加は、TFP成長率の0.09ポイント増加に関連し、両者の関係は統計的に有意だった。

在宅勤務者の増加が多いほど、単位資本(Unit capital)、エネルギー、原材料(Material)、サービスのコストの伸びの減少が大きい。とくに、在宅勤務者が1ポイント増加すると、オフィスビルの単位コストの伸びは0.4ポイント減少しており、生産性向上に寄与している可能性がある。

在宅勤務の導入によって生産性が上がると、その利益の一部は雇用主から労働者に報酬として還元される可能性がある。だが、在宅勤務者の割合が1ポイント増加すると、単位労働コスト(Unit Labor Costs、企業が一定のモノを生産するのに必要な雇用者報酬)の伸びは0.1ポイント減少しており、生産性の向上は労働者への報酬の増加には必ずしもつながっていないとみられる。

「ハイブリッド勤務」の効果

スタンフォード大学のニック・ブルーム教授が2024年6月12日に発表した調査・分析結果によると、①在宅勤務を週2日行う従業員は、週5日オフィスで勤務する従業員と同等の生産性や昇進可能性がある、②ハイブリッド勤務は労働者の生産性やキャリアアップにまったく影響を与えず、むしろ定着率を向上させる、ことを示している(注6)。

同教授は中国の大手オンライン旅行会社「トリップ・ドットコム」の従業員1,600人を対象に、「ハイブリッド勤務」と週5日の「完全オフィス勤務」の者とを比較し、上述の結果を得た。完全オフィス勤務からハイブリッド勤務に移行した従業員の退職率は、完全オフィス勤務者に比べて33%減少する効果がみられた。とくにオフィス勤務を週3日に短縮(週2日の在宅勤務)した場合に、退職する可能性が最も低い。同教授は「ハイブリッド勤務は、従業員の生産性、パフォーマンス、定着率のすべてにおいてメリットがある」と指摘している。

注

- 米国勢調査局ウェブサイト

参照(本文へ)

参照(本文へ) - ACSでは16歳以上の労働者について、調査前週の通常の通勤方法をたずねている。回答の選択肢には「自動車」や「バス」、「地下鉄」などとともに「在宅勤務(working from home)」がある。(本文へ)

- 米国勢調査局は世帯人数や家族構成ごとの年収の「貧困ライン(貧困レベル)」を算出している。貧困ラインは、消費者物価指数の変動などを踏まえ、毎年改定する。2023年の4人世帯の貧困ラインは3万900ドルだった。(本文へ)

- ピュー・リサーチセンター・ウェブサイト

参照(本文へ)

参照(本文へ) - 連邦労働省労働統計局ウェブサイト

参照(本文へ)

参照(本文へ) - スタンフォード大学ウェブサイト

参照(本文へ)

参照(本文へ)

参考資料

- スタンフォード大学、国勢調査局、ピュー・リサーチセンター、労働統計局、各ウェブサイト

参考レート

- 1米ドル(USD)=148.87円(2025年3月17日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2025年3月 アメリカの記事一覧

- 2024年の「大規模労働争議」は31件、前年とほぼ同水準 ―労働統計局集計

- コロナ禍後の在宅勤務 ―「希望」「格差」「生産性」「効果」

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2025年 > 3月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > アメリカの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働条件・就業環境、勤労者生活・意識、統計

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > アメリカ

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > アメリカ

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > アメリカ