EU域外からの専門的介護労働者などの受け入れ、廃止に

移民の流入を抑制する目的で政府が新たに打ち出した、EU域外からの専門技術者に関する資格要件引き上げの方針に基づき、諮問機関であるMigration Advisory Committee(MAC)は3月までに対象職種の改定案を答申、政府はこれを了承した。従来、専門技術者として受け入れを認めていた職種を大きく削減するとともに、受け入れを優遇する「不足職種リスト」についても専門的介護労働者を含む8職種を削減する内容だ。

専門的71職種、人材不足8職種を削減

政府は、2014年度までに移民の純流入数を数万人単位に圧縮するとの目標を掲げており、その一環として、既に7月から、移民労働者の数量制限を暫定的に実施している。2011年4月からの数量制限の本格的な導入に先立ち、政府は11月、専門技術者(ポイント制における第二階層)の資格要件を従来より引き上げて大卒者相当(NQFレベル4)以上とすることなどを方針として打ち出し、続く12月、この基準を満たす職種の検討と、これに基づく不足職種リストの見直しをMACに対して諮問した。MACは職業分類上の各職種を資格水準ならびに賃金額により分析の上、これまで専門技術者として受け入れを認めていたNQFレベル3相当の192職種から71職種を削除するよう2月に答申した。さらに3月には、これをベースに不足職種リストの見直しを行い、専門的介護労働者(skilled senior care worker)(注1)など8職種をリストから除外すべきことなどを報告書にまとめた(注2)。リストに含まれる職種は、ポイント制が導入された2008年には国内の100万人分の雇用(イギリス人含む)に相当したが、現在は50万人分に減少しており、今回のMAC案では23万人分相当に圧縮されるという。政府は同月、一連のMAC案を受け入れることを決めた。

このほか、政府が公表している数量制限の概要は、およそ以下のとおり。

- 従来の数量割当による制度に替えて、個々の求人毎に受け入れ許可証(certificate of sponsorship)の申請を雇用主に義務付ける。ただし、年収15万ポンド以上のポストに関する受け入れについては、数量制限は適用されない。

- 専門技術者の受け入れ数の上限は、MACの12月答申に基づいて年間20,700人とし、需要の増加する4月に4,200人、以降は月当たり1,500人とする。受け入れ数が月当たりの上限に満たない場合、残余分は翌月に持ち越される。また申請が上限を上回る場合は、ポイント制に基づき、不足職種の仕事、科学者、給与の高い者などが優先される。受け入れ許可証が発行された場合、雇用主はこれを3カ月以内に対象者に与えなければならない。

- 国境を越えた企業内異動についても、数量制限は適用しない。ただし、年収2万4000ポンド以上4万ポンド未満の仕事に就く労働者は12カ月を滞在期間の上限とし、滞在終了から12カ月は再申請することはできない。また年収4万ポンド以上の者は3年まで滞在を認められ、さらに2年の延長が認められる場合がある。

このほか、専門技術者として入国する者には、中程度の英会話能力が求められる。

留学生も削減へ

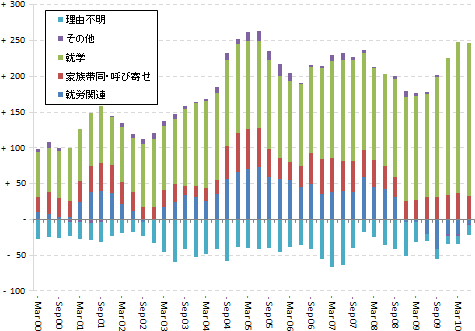

統計局が2月に公表した移民の流出入に関する統計(注3)によれば、2010年6月までの1年間の移民(Long-Term International Migration)の純流入者数(流入者数から流出者数を除いたもの)は22万6,000人で、前年同期から36%増加した。主としてイギリス国籍保有者の流出者数の減少によるもので、近年の不況による国外の雇用機会の減少が背景にあるとみられる(注4)。また、入国目的別の統計(注5)では、特に2008年末以降、就労を理由とする入国者が減少する一方で、就学を理由とする入国者が急速に増加して純増分の大半を占めるに至っている。

過去12カ月の理由別純増減数の推移

参考:"Provisional International Passenger Survey (IPS) estimates of long-term international migration", Office for National Statistics![]() ウェブサイト。なお2010年のデータは速報値を含む。

ウェブサイト。なお2010年のデータは速報値を含む。

さらにこの5月には、2004年の新規EU加盟国からの人の流入に対して従来の加盟国に移行措置を認める期間が終了、従来の加盟国の国民と同等の域内を自由に移動・居住する権利が与えられる。イギリスは2004年当初から、新規加盟国からの労働者に対して就労制限等は設けず(注6)、代わりに労働者登録制(Worker Registration Scheme)を適用することで流入状況や雇用主・就労先等を把握していたが、4月末の同制度の終了に伴い、当該地域からの移民労働者の流入が増加する可能性が議論されている(注7)。

こうしたことから、移民労働者の数量制限についてはその有効性が疑問視されるとともに、多くの移民労働者が従事する産業を中心に、人手不足による経済への影響も懸念されている(海外労働情報2010年9月・11月記事参照)。

就学を理由とする入国者の中には、就労を目的とした不正な学生が含まれるとみられることもあり、政府は受け入れ要件の厳格化により対策を講じる構えだ(注8)。3月22日に発表された制度改正案は、2012年4月以降、留学生の受け入れを「信頼度の高いスポンサー」に分類された教育機関に限定し、法定の監査を受けることを義務付けるとしている。また、英語能力に関する要件の引き上げ、大学・公的予算による継続教育カレッジの学生を除き就労を不許可とすること、大学院の学生・国費留学生にのみ家族の帯同を許可すること、学位レベル以上の留学生の滞在期間を最長5年までとすること(現在は学位未満の場合のみ3年に限定、学位レベル以上は制限なし)、教育修了後に求職期間として認めていた2年の滞在延長制度を廃止、専門技術者として仕事を見つけている者のみ滞在の延長を許可することなどを実施する予定だ。政府はこれらの対策により、年間に入国する留学生の約25%、7~8万人を削減できると見込んでいる。

これに対して、庶民院の内務特別委員会は、不確かなデータに基づく決定であると政府を批判、過度な受け入れ要件の厳格化に反対する内容の報告書を発表した。特に、英語能力要件の引き上げが、年間400億ポンド規模の収入源である外国人に対する教育訓練産業に多大な影響を及ぼす可能性に懸念を示している。

注

- ただし、介護施設のマネージャー等は分類上異なる職種とみなされ、引き続き不足職種リストに含まれる。

- このほか、引き続き不足職種リストに含まれる「料理長」(Chef)についても、現状受け入れられている労働者の殆どが資格・賃金水準の要件を満たしていないとして、経験年数の下限を3年から5年に延長するとともに、要件となる賃金水準を年間2万8,260ポンドに引き上げることを提言している。

- "Migration Statistics Quarterly Report, February 2011", Office for National Statistics (ONS)

- 公共政策研究所(IPPR)のレポート"Migration Review 2010/2011"による。

- "Provisional International Passenger Survey (IPS) estimates of long-term international migration", ONS

- 対照的に、ドイツでは現在まで就労制限を実施しており、このため移行期間の終了とともにポーランドなどからの労働者が大量に流入する可能性が懸念されている。ポーランド政府はこの可能性を否定、ただし現在ドイツで不法就労している30万人から40万人のポーランド人労働者の合法化が進むだろうとしている。

- 移行期間終了に伴う制度変更の一環として、当該地域からの移民労働者には、1年間の継続的な就労という条件を満たせば求職者手当や低所得者向け給付制度などへのアクセスが認められることになる。このため一部では、給付を目的にイギリスに入国する層が増加しかねないとの懸念がある。

- なお、移民増加に反対する団体Migrationwatchは、不正な学生の年間の入国数をおよそ3万2,000人と推定、彼らがイギリス人の仕事を奪い、税・国民保険料を免除され、公的医療サービスや教育の負担となることで、イギリスに最大5億ポンド近くの損害を与えていると試算している。

参考資料

- Home Office

、UK Border Agency

、UK Border Agency 、Office for National Statistics

、Office for National Statistics 、UK Parliament

、UK Parliament 、BBC

、BBC 、Institute for Public Policy Research

、Institute for Public Policy Research 、Migrationwatch

、Migrationwatch ほか各ウェブサイト

ほか各ウェブサイト

参考レート

- 1英ポンド(GBP)=132.08円(※みずほ銀行

ホームページ2011年3月30日現在)

ホームページ2011年3月30日現在)

2011年4月 イギリスの記事一覧

- EU域外からの専門的介護労働者などの受け入れ、廃止に

- 若年層の雇用への影響に配慮―最低賃金額の改定

- 母親から父親へ最長6カ月の休暇の移転が可能に―父親休暇制度の改正

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2011年 > 4月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 外国人労働者

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス