基礎情報:中国(2013年)

6. 労使関係

6-1 労使関係

現在の中国の労使関係は、下記の2種により構成される。

- (1) 事業主・労働者間に雇用関係によって形成される労使関係(労働契約)

- (2) 労働組合・従業員代表と企業によって形成される労使関係(集団契約)

国有企業における労使関係

国有企業では労働組合の委員長が行政の職務を兼任しているケースが多く、労働組合と共産党の一体性が高いと言われている。

私営企業における労使関係

国有企業に比べると党や政府とのつながりは薄い。使用者に該当するものが労働組合に加入しているケースもあり、結果として労働組合の存在が労働者の不利益になっていることもある。

外資企業における労使関係

外資系企業では、労働組合の存在が労働争議の抑止力になっているケースも多く存在する。これは、例えば「サボタージュが発生した際に、労働組合は従業員を代表して企業、事業所や関係部門と協議し、従業員の意見、要求とその解決方法を提示しなければならない(労働組合法27条)」と規定されている一方で、その目的があくまでも「生産と作業が迅速に回復するよう、企業・事業所と協力する(同27条)」とされていることなどによる。そのため、外資系企業における労働組合は企業側と対立するものではなく、企業側と従業員の意思疎通を図る立場をとっている。

資料出所:塚本隆敏(2009)「中国における労使関係の変容」

6-2 労働組合

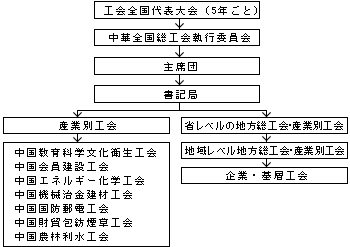

中国の労働組合(工会)は、2001年に公布された「労働組合(工会)法」において「労働者が自由意志で結合する労働者階級の大衆組織」として規定されている。その全国組織は中華全国総工会である。中華全国総工会は、5年おきに全国代表大会を開催する。

中国における工会の特徴

- 組織位置付け。『工会法』〈2001年〉により、工会の組織は上図のように形成されている。第2条において「従業員が自由意思で結成する』と規定されている。

- 工会員の範囲。「従業員」の範囲が総経理(社長)にまで及ぶため、総経理や管理職も工会員になることができる。

- 工会の役割。『工会法』の第27、28条には『労働紛争の調停』が工会の役割の一つとして明記されているため、工会は労働紛争の当事者としては位置づけられていない。

中華全国総工会の組織図

資料出所:工会法より作成

| 組織数(万) | 組合人数(万人) | 女性組合人数(万人) | |

|---|---|---|---|

| 2001年 | 153.8 | 12,152.3 | 4,696.6 |

| 2002年 | 171.3 | 13,397.8 | 4,665.2 |

| 2003年 | 90.6 | 12,340.5 | 4,601.2 |

| 2004年 | 102.0 | 13,694.9 | 5,135.3 |

| 2005年 | 117.4 | 15,029.4 | 5,574.8 |

| 2006年 | 132.4 | 16,994.2 | 6,177.8 |

| 2007年 | 150.8 | 19,329.0 | 7,042.2 |

| 2008年 | 172.5 | 21,217.1 | 7,773.8 |

| 2009年 | 184.5 | 22,634.4 | 8,248.4 |

| 2010年 | 197.6 | 23,996.5 | 8,871.5 |

資料出所:国家統計局「中国統計年鑑」、

JILPT(2006)『中国の労使関係の動向』

6-3 労使紛争処理制度

労使紛争手続き

中国の労使紛争処理制度の特徴は、「一調一裁二審」の原則にある。

(1) 企業内の労使紛争調停委員会(労働法第80条) 一調

企業内部に設置され、その調停員は従業員大会により選出される代表、企業の代表(会社の責任者による指名)、企業の組合代表により構成される。また当該労働紛争調停員の主任は、企業の組合代表が担当する。労働紛争の解決方法として調停を行うが、調停後の調停書には法的拘束力がない。

(2) 各地の労働紛争仲裁委員会(労働法第81条) 一裁

労働争議仲裁委員会は、労働行政部門の代表、労働組合の代表、使用者側の代表により構成する。労働行政部門の代表が労働争議仲裁委員会の主任を担当する。労働紛争の解決方法として主に調停を行い、調停後の調停書は法的拘束力を有する。

調停に達しない場合は労働紛争仲裁委員会が「裁定書」を下す。その「裁定書」は、法的拘束力を持ち、人民法院〈裁判所〉に強制執行を申し立てることができる。

また、労働紛争仲裁委員会によって下された「裁定書」に不服がある場合、労働紛争仲裁委員会への上告はできず、所在地の人民法院へのみ上告することができる。

(3) 中国の各地の基礎人民法院(簡易裁判所)(労働法第83条) 二審

人民法院の民事裁判法廷は労働紛争事件、または労働紛争仲裁委員会の「裁定書」に不服事件の審理を行う。労働争議の当事者が仲裁採決に不服がある場合は、仲裁採決書を受け取った日から15日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。(労働法第83条)

審理は裁判官1名~3名が担当する。労働紛争事件の審理は、他の民事事件と同様に原則として調停前置主義である。調停合意が達成できた場合、人民法院は「調停書」を下す。その「調停書」は「判決書」と同じく法的拘束力がある。

また人民法院が下した判決に不服があれば、15日以内に一級上の人民法院に上告することができる。中国の裁判は二審終審制で二審裁判所の判決は最終であり、法的拘束力を有する。

労使紛争の現状

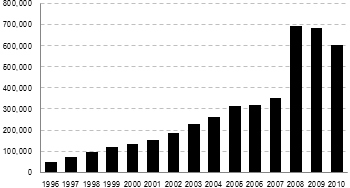

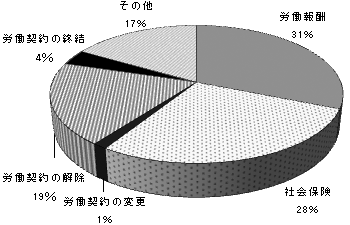

仲裁委員会による労使紛争の受理案件は引き続き増加している。1996年の総受理案件は48,121件であったが、2002年の受理案件は22.6万件に達し、2010年には60万件と報告されている。大半は個別的労使紛争。紛争の主な原因は、労働報酬、社会保険、労働契約の解除に関するトラブルなどとなっている。

図:労使争議の処理件数(単位:件)

図:労使紛争の原因

関連情報

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > 中国 > 2013年 > 6. 労使関係

- 海外労働情報 > 国別労働トピック > 国別にさがす > 中国の記事一覧

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書 > 国別にさがす > 中国

- 海外労働情報 > 海外リンク > 国別にさがす > 中国

お問合せ先

内容について

調査部 海外情報担当

※内容を著作物に引用(転載)する場合は,必ず出典の明記をお願いします。

例) 出典:労働政策研究・研修機構「基礎情報:中国」