労働政策研究報告書 No.188

壮年非正規雇用労働者の仕事と生活に関する研究

―正社員転換を中心として―

概要

研究の目的

若年非正規雇用労働者の増加が問題視されてから20年以上が経ち、最初に「就職氷河期」と呼ばれた時期に学校を卒業した人が40歳台となるなか、もはや「若年」とは呼びにくい、35~44歳層の非正規雇用労働者が増加している。その人数は、有配偶女性を除いても、2015年時点で150万人となっている。

このような背景のもと、JILPTでは2012年度より「壮年非正規労働者の働き方と意識に関する研究」に取り組み、2012年に個人ヒアリング調査、2013年に全国アンケート調査を実施してきた。これまで得られた知見を要約すると、次のようになる。

- 男性・無配偶女性の壮年非正規雇用労働者は、若年非正規雇用労働者よりも消極的な理由から非正規労働を選択していることが多い。そして、自らが生計の担い手である場合が多いにもかかわらず、正社員とは異なり若年期から壮年期にかけて職務が高度化せず、賃金・年収も上がりにくい。

- そのため、壮年非正規雇用労働者は、若年非正規雇用労働者よりも貧困に陥りやすく、生活に対する不満が強い。また、年齢が高いこともあり健康問題を抱えている場合も多い。

- 男性・無配偶女性の壮年非正規雇用労働者の多くは、若年期には正社員として働いていた経験を持つ。そのことを踏まえて、人々が正社員の仕事を辞めて非正規雇用に就くメカニズムを探ったところ、正社員として勤務していた職場で過重労働の経験、ハラスメントを受けた経験があるとする者ほど、その後、非正規雇用に転じる傾向があった。

- 男性・無配偶女性の壮年非正規雇用労働者の正社員への転換希望率は、若年非正規雇用労働者のそれと変わらない。30歳以降になると非正規雇用から正社員への転換が起こりにくくなることは否めないが、高い年齢であっても職業資格の取得等により正社員転換確率を高められる可能性がある。

これに加えて2015年に、5年前の時点で30~39歳で非正規雇用であった人を対象として、モニターアンケート調査「5年前と現在の仕事と生活に関するアンケート」を実施した。本報告書では、全国アンケート調査の再分析とモニターアンケート調査の分析により、壮年期(※)における非正規雇用から正社員への転換の実態等を、より詳細に明らかにすることを目的としている。

(※なお、これまでの一連の研究においては、「壮年」という言葉で35~44歳層を指してきたが、本調査シリーズではその下限を拡げ、30~44歳層を指している。)

研究の方法

- 全国アンケート調査「職業キャリアと働き方に関するアンケート」(2013年7~8月実施)の再分析。(住民基本台帳から無作為抽出した、全国の25~34歳の男女3,000名、35~44歳の男女7,000名に調査を実施)

- モニターアンケート調査「5年前と現在の仕事と生活に関するアンケート」(2015年12月実施)の分析。(スクリーニング調査により、「調査時点で35~44歳」かつ「5年前の時点で非正規雇用労働者だった」方を抽出し、うち男性1,500名、5年前に無配偶だった女性1,500名、5年前に有配偶だった女性1,500名、計4,500名に調査を実施)

主な事実発見

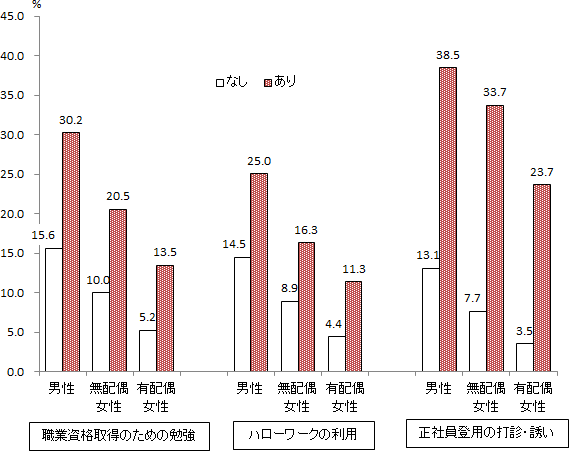

- 5年前の時点で30~39歳で非正規雇用であった人のうち、相対的に若い人ほど、学歴が高い人ほど、初職が正社員であった人ほど、5年前の時点で契約社員・嘱託であった人ほど、5年前の時点で不本意非正規であった人ほど、正社員転換率が高かった。また、それらをコントロールした上で、正社員転換率を高める要因を探ったところ、過去5年間に職業資格取得のための勉強をしていたこと、ハローワークを利用していたこと、勤務先から正社員登用の打診・誘いを受けたこと、が見出せた(図表1)。

図表1 過去5年間の行動・経験の有無別にみた正社員転換率(%)

資料出所: 図表1-4-3に基づき作成。

注: 女性について、「無配偶」「有配偶」は、いずれも5年前の状態をあらわす。 - 職業資格取得のための勉強をする傾向にあるのは、男性、高学歴者、5年前に不本意非正規であった人であった。それらの勉強を経て正社員転換した人には、正社員転換者全体と比べて男性、相対的に若い人、高学歴者が多かった。転換前後の賃金をみると、正社員転換者全体と比べて増加率が高めであった。彼らの実際の資格保有状況をみたところ、高い割合で「現在の仕事と関連する資格」を保有しており、福祉関係、現業関係の資格取得を通じて、文字通り非正規雇用からのキャリアアップを果たしていると思われるケースが多数含まれていた。

- ハローワークを利用する傾向にあるのは、男性、無配偶女性、相対的に若い人、初職が正社員であった人、5年前に不本意非正規であった人であった。それを経て正社員転換した人には、正社員転換者全体と比べて低学歴者、不本意非正規であった人が多く、転換先は中小企業が多かった。転職経路としてハローワークを利用することそれ自体の効果を検証しても、やはり正社員転換率が有意に高いことが確認された。ただし、転換先に中小企業が多いことも関係してか、転換後の賃金水準は低めであることも確認された。

- 正社員登用の打診・誘いを受ける傾向にあるのは、男性、相対的に若い人、高学歴者、5年前に不本意非正規でなかった人であった。それらを経て正社員転換した人には、正社員転換者全体と比べて高学歴者、初職が正社員であった人、不本意非正規ではなかった人が多かった。これと関連して、外部転換と内部登用のメカニズムの違いを探ったところ、外部転換のメカニズムは、企業規模の下方移動と若干の不確実性を伴った、不本意非正規雇用労働者のキャリアアップ行動として理解することができるのに対し、内部登用のメカニズムは、大企業に典型的にみられる、非正規雇用労働者への訓練と評価を伴った「内部化のプロセス」として理解することができた。

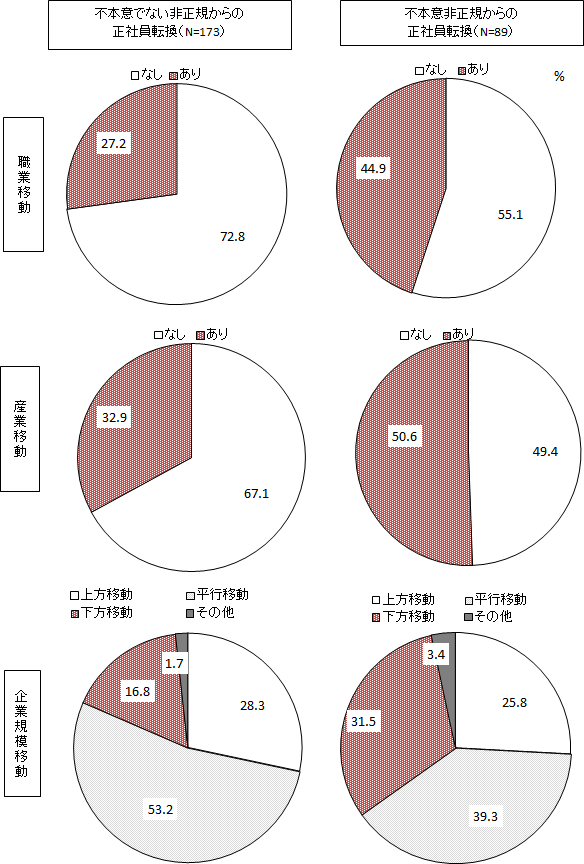

- 男性について、「不本意非正規」であった人と「不本意非正規」でなかった人とで、正社員転換の実態がどう異なるのかを分析したところ、正社員転換率、それを高める要因に大きな違いはなかった。他方、「不本意非正規」からの正社員転換は、職業移動、産業移動、そして企業規模の下方移動を伴うことが多かった(図表2)。また、職務レベルや時間あたり賃金をみると、相対的に低い状態から相対的に低い状態への上昇と捉えられるが、生活全体の満足度や将来の生活見通しをみるならば、「不本意非正規」であったか否かによる当初の満足度、見通しの差が、正社員転換により大幅に解消されていることが示唆された。

- 高い年齢で正社員転換した男性の婚姻率は、正社員一貫タイプの男性と比べて低かった。その際、賃金や家計をコントロールしても、正社員転換年齢が婚姻率に与える負の効果は残った。また、高い年齢で正社員転換した男性は、婚姻率が低いため、有子率も低かった。さらに、高い年齢で正社員転換した男性は、正社員一貫タイプの男性と比べて生活満足度も低く、これには高い年齢で正社員転換した男性の賃金や婚姻率が低いことが関係していた。男性に関して、婚姻や子の出生、生活満足度といった生活面の指標に着目すると、年齢が高くなってから正社員転換しても、正社員一貫タイプの男性と同じにはならないことが示された。

- 正社員として働いている時の職場の状況が、その後の非正規雇用への転換にどのような影響を与えているかを分析したところ、性別、年齢階層別、婚姻状態別に、非正規雇用への転換を促している要因が異なることが明らかにされた。具体的には、若年期においては年休を取得できないこと、職場でのいじめ・心身不調が非正規雇用への転換を促していること、壮年期の男性については職場環境の問題よりも会社都合での離職が非正規雇用への転換をもたらしていること、壮年期の無配偶者女性については職場でのいじめ・心身不調が、壮年期の有配偶者では年休を取得できないことが非正規雇用への転換をもたらしていることが確認された。

図表2 男性正社員転換者の職業移動率・産業移動率・企業規模下方移動率(%)

資料出所: 図表4-4-1~図表4-4-3に基づき作成。

注: 企業規模移動「その他」は、官公庁からの移動、または、官公庁への移動を指す。

政策的インプリケーション

- 低学歴者や初職が非正規雇用であった人の正社員転換率の低さが目立つ。職業安定行政、職業能力開発行政の基本的な方向性として、彼らを重点的に支援することが望まれる。

- 職業資格の取得のための支援施策が求められる。職業資格の取得を通じた正社員転換は、賃金増加率も高いことから、それらの支援施策は、壮年非正規雇用労働者の正社員転換を促進する上で中心に位置づけられてよい。ただし、職業資格の取得のための取り組みをしているのは主として高学歴者であることから、低学歴者を含めた幅広い層への動機付けにも注力する必要がある。ちなみに、低学歴者であっても、職業資格の取得が正社員転換率を高める効果は十分にある。また、それらの支援を効果的に行っていくためにも、職業・産業構造のどの部分で職業資格の取得を通じた正社員転換が起こっているのかについて、引き続き、調査研究が求められる。

- ハローワークを利用して正社員転換した場合、転換先に中小企業が多いことも関係してか、転換後の賃金水準は高くないが、正社員転換できる確率は、他の転職経路を利用した場合と比べて統計的に有意に高い。ハローワークは、文字通り労働市場のセーフティネットとしての役割を果たしていると評価でき、壮年非正規雇用労働者の正社員転換を促進する上で、ハローワークが中核拠点となるべきことは疑い得ない。ちなみに、ハローワークを利用する傾向があるのは初職が正社員であった人であるが、初職が非正規雇用であった人もハローワークを利用すれば正社員転換率が高まることから、彼らを呼び込んでいくことも重要である。

- 内部登用は、大企業を中心として、非正規雇用労働者への訓練と評価を伴って行われている。よって、内部登用を促進するための前提として、非正規育成型の人事管理が普及する必要がある。目下、代表的な内部登用促進施策であるキャリアアップ助成金には、「正社員化コース」の他に、「人材育成コース」、「処遇改善コース」があるが、人材育成、処遇改善、正社員化の3つが補完的関係にあることを踏まえて、非正規雇用に関する制度設計や助成金等の運用・改訂に臨んでいく必要がある。

- 壮年の不本意非正規雇用労働者は、雇用形態の面のみならず、職業や産業といった仕事内容の面でも「不本意」な状態にある場合が多いと理解する必要がある。厚生労働省では、「正社員転換・待遇改善実現プラン」において不本意非正規率削減の数値目標を設定しているが、その達成に向けては、本人が希望する仕事内容だけに限定せず、労働市場の動向を見据えて幅広い視点から適職を探索する――すなわち、適切な職業移動、産業移動を視野に入れて正社員転換を支援していく――必要がある。その意味で、キャリアコンサルティング、能力開発、マッチングの連携が欠かせない。

- 壮年非正規雇用労働者の正社員転換を促進するべきことは言うまでもないが、他方で、婚姻や子の出生を希望する男性の非正規雇用労働者の存在を念頭に置くならば、できるだけ若いうちに正社員転換した方がよいと言える。上記にて、壮年の不本意非正規雇用労働者を念頭に置いて、適切な職業移動、産業移動を視野に入れて正社員転換を支援する必要性に触れたが、正社員転換を「急ぐ」場合には、若年非正規雇用労働者の正社員転換を支援する際にも、そのような発想を持ち込む必要がある。

- 壮年非正規雇用労働者の増加を抑制するという観点からは、正社員から非正規雇用に転換する要因が、性別、年齢階層別、婚姻状態別に異なるという事実が重要である。男女ともに若年期に非正規雇用に転換する際には、年休が取得できないこと、職場でのいじめ・心身不調が影響していた。これらは、近年の若年者雇用対策において、過重労働の重点監督や、採用活動時の職場情報の公開に重きが置かれていることに実証的根拠を与えるものである。他方、壮年男性が非正規雇用に転換する際には、非自発的離職が影響していた。彼らに対しては、離職直後に集中的に正社員就職を支援することや、仮に失業直後に非正規雇用で働くことがあるとしてもその状態が長期化しないよう継続的にサポートすること、などが求められる。

政策への貢献

厚生労働省「正社員転換・待遇改善実現プラン」の推進に役立つ資料になること、就職氷河期世代の不安定就労者の仕事と生活のあり方に影響を与える要因などを把握する上で役立つことが期待される。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:575KB)

- 第Ⅰ部 分析編(PDF:1.9MB)

- 序章 課題と概要

- 第1章 正社員転換の発生要因とパターン

- 第2章 内部登用と外部転換はどう違うのか

- 第3章 非正規雇用労働者の入職経路と転職結果─正規転換、賃金、仕事満足度─

- 第4章 不本意非正規雇用労働者の正社員転換

- 第5章 男性の正規転換が結婚、子どもの有無、生活満足に与える影響

- 第6章 正社員から非正社員への転換─正社員時の職場環境に着目して─

- 終章 インプリケーション

- 第Ⅱ部 資料編(PDF:8.2MB)

- 資料1 付属統計表─壮年非正規の就業履歴、初期キャリアのその後の影響─

- 資料2 「職業キャリアと働き方に関するアンケート」調査票

- 資料3 「5年前と現在の仕事と生活に関するアンケート」調査票

研究の区分

プロジェクト研究「非正規労働者施策等戦略的労働・雇用政策のあり方に関する調査研究」

サブテーマ「正規・非正規の多様な働き方に関する調査研究」

研究期間

平成28年度

執筆担当者(肩書は公開時点)

- 高橋 康二

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員

- 福井 康貴

- 東京大学高齢社会総合研究機構 特任助教

- 森山 智彦

- 下関市立大学経済学部 特任教員

- 黒川 すみれ

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム