労働政策研究報告書No.164

壮年非正規労働者の仕事と生活に関する研究

―現状分析を中心として―

概要

研究の目的

若年非正規労働者の増加が問題視されてから20年以上が経ち、最初に「就職氷河期」と呼ばれた時期に学校を卒業した者が40歳前後に差しかかるなか、35~44歳層の非正規労働者が増加している。その人数は、既婚女性を除いてみても、2002年の51万人から2012年の104万人へと、この10年間で倍増している。

本研究は、25~34歳層(若年)の非正規労働者と対置させて、35~44歳層(壮年)の非正規労働者を「壮年非正規労働者」と呼び、(1)かれらが非正規労働をするに至る原因、(2)その仕事と生活の現状、(3)そこからキャリアアップするための条件を明らかにすることを目的とするものである。

研究の方法

本研究では、平成24年度に、壮年非正規労働者を含む25名の男女にヒアリング調査を実施し、上記(1)(2)(3)について仮説的な情報収集をした(資料シリーズNo.126を参照)。

それらの知見を踏まえ、平成25年7月~8月に、全国アンケート調査「職業キャリアと働き方に関するアンケート」を、面接法と訪問留置法を併用して実施した。調査対象は全国の25~44歳の10,000名(25~34歳3,000名、35~44歳7,000名)であり、有効回収数は4,970(有効回収率49.7%)であった。

本報告書は、全国アンケート調査に基づき、壮年非正規労働者の仕事と生活の現状を、主として若年非正規労働者や壮年正規労働者との比較により分析にするものである。

なお、かれらが非正規労働をするに至る原因、キャリアアップするための条件の分析は、平成26年度以降に、同じく全国アンケート調査に基づいて行う予定である。

主な事実発見

報告書では、壮年非正規労働者の就業・労働実態、年収、生活実態、健康状態、意識と行動、それらの男女差について分析した。その結果は、以下の通りである。

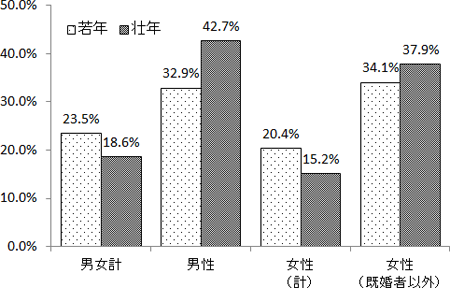

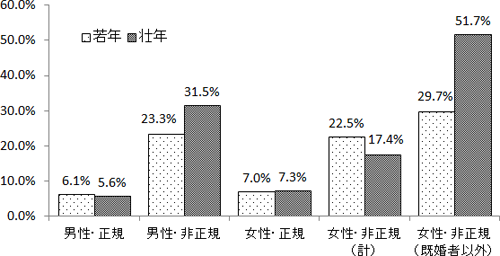

- 既婚女性を除いてみると、壮年非正規労働者は、若年非正規労働者よりも消極的な理由から非正規労働を選択していることが多い(図表1)。そして、自らが家計の担い手である場合が多いにもかかわらず、正規労働者とは異なり若年期から壮年期にかけて職務が高度化せず、賃金・年収も上がりにくい。そのため、若年非正規労働者よりも貧困に陥りやすく(図表2)、生活に対する不満が強い。また、年齢が高いこともあり健康問題を抱えている場合も多い。

- 分析から、教育訓練(Off-JT)受講が非正規労働者の賃金を高めていること、正社員転換制度があると非正規労働者の賃金が高まるとともに、非正規労働者が将来への希望や仕事面の目標を持ちやすくなることが明らかになった。これらの効果は、若年非正規労働者に限定されず、壮年非正規労働者においても確認できる。

- 壮年非正規労働者の場合、無期雇用であることが生活満足度を高めている。また、昇給があると積極的にスキル形成行動を行うようになる。

- 専門的・技術的な職種、資格を要するサービス職の壮年非正規労働者は、職務レベルが高い、教育訓練が充実している、賃金・年収が高いといった点で、非正規労働者のなかで相対的に質の高い雇用についている。また、「専門知識・スキルを求められる業務」を与えられることは、壮年非正規労働者のスキル形成行動を促す効果を持つ。

図表1 不本意非正規労働者の割合

注:非正規労働者のうち、現在の働き方を選んだ理由として「正社員として働ける会社がなかったから」を挙げた者の割合を示す。(巻末集計表より)

図表2 正規・非正規労働者の貧困率(※)

注:等価世帯所得が、雇用労働者の等価世帯所得の中央値の半分以下である割合を示す。

※厚生労働省が公表している貧困率とは算出方法が異なる。(本文149頁および図表5-2-3、図表5-2-4 を参照)

政策的インプリケーション

以上の分析結果に基づいて必要な政策の方向性を示すと、次のようになる。

- 直面している困難の大きさ、そしてそれが労働市場における正規・非正規の格差を通じて生じていることを踏まえるならば、壮年非正規労働者も、若年非正規労働者と同様に労働政策の対象として位置づける必要がある。

- 企業による非正規労働者への能力開発を支援し、正規転換を促すことが、若年非正規労働者の場合だけでなく、壮年非正規労働者にとっても、有効な政策になりうる。

- ただし、壮年非正規労働者の勤務先では、若年非正規労働者の勤務先ほど教育訓練が充実しておらず、正社員転換制度も整っていない。そこで、無期転換や昇給といった処遇改善策により本人の生活を安定させ、スキル向上を通じて企業にもメリットをもたらす好循環を作ることが重要となる。ただし、これらの処遇改善策を企業に求めるにあたり、企業規模によってもともとの導入・普及状況が異なる点に注意が必要である。具体的には、昇給については大企業ほど導入している傾向があるため、特に中小企業での導入促進が、無期雇用については中小企業において普及している傾向があるため、特に大企業での普及促進が重要となる。

-

資格を要するサービス職など、(準)専門職への転換の促進が求められる。もっとも、これらの職種に転換することで正規労働者になりやすくなるとは限らないが、公的な職業訓練を通じてこれら(準)専門職への転換を促進することは、壮年非正規労働者が直面する困難を軽減する上で、現実的かつ有効な政策となりうると考えられる。

政策への貢献

壮年非正規労働者を、労働政策の対象として位置づけることの重要性を示すとともに、エビデンス・ベースの政策研究の立場から、必要な政策の方向性を提言した。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

研究の区分

プロジェクト研究「非正規労働者施策等戦略的労働・雇用政策のあり方に関する調査研究」

サブテーマ「正規・非正規の多様な働き方に関する調査研究」

研究期間

平成25年度

執筆担当者

- 高橋 康二

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 堀 春彦

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員

- 福井 康貴

- 東京大学社会科学研究所 特任研究員

- 李 青雅

- 労働政策研究・研修機構 アシスタントフェロー

- 森山 智彦

- 同志社大学社会学部 助教

- 池田 心豪

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員

関連の研究成果

- 資料シリーズNo.126 『壮年期の非正規労働―個人ヒアリング調査から―』(平成25年9月)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム