「法定合意解約」制度の現状と課題②

―改革案の問題点と労使の見解

2008年に導入された法定合意解約制度の利用件数の増加が失業保険財政に悪影響を与えているとの指摘のため、政府によって改革案が示された。待期期間の延長や雇用主負担の増額といった改正を行うとしているが、この改正案に対して労使から異論が出されている。特に労働組合は、政府が失業保険支出抑制の口実として法定合意解約制度の悪用を取り上げていると主張しているほか、雇用主が解雇を偽装するために制度を悪用していると指摘している。また、手続き上の制度改正ではなく、不正行為の防止に注力した対策を講じるべきであるとの意見もある。改革案の実施によって、制度導入前に生じていた悪質な「偽装解雇」による失業手当の不正受給の問題が再発するとの指摘もある。

制度悪用の実態

2008年に導入された法定合意解約制度の利用件数が増加し、2024年には失業保険給付総額の25%強を占めるとみられ、失業保険財政に悪影響を与えていると指摘されている。政府は利用件数の抑制のための改革案を示したが、問題の解決は不正防止する対策を講じるべきであるとの指摘が多く見られる。この制度は、企業側と従業員側の双方で悪用されているという指摘もある(注1)。ある事例では、一部の雇用主が法定合意解約制度を悪用し、煩わしいとみなされた従業員を懲戒解雇や普通解雇ではなく、丁重に扱って法定合意解約により辞めさせようする「偽装解雇」が見受けられるという。逆に、労働者の中には、円満な退職による退職金の補償や、会社都合の解雇による失業手当の受給といった恩恵を得るために制度を利用して、辞職を偽装している者もいるという。

こうした従業員と雇用主が共謀して従業員が失業手当を受け取れるようにしているケースがあるとされている。雇用主は、その費用を失業保険で負担させるために従業員からの要望を承諾する場合があり、この共謀は、社会と公共の利益に反すると指摘されている(注2)。

さらに、この制度にある曖昧さが、悪用や偽装を誘引しているという見方もある。法定合意解約で離職した多くの熟練労働者や働き盛りの労働者の一部には、できるだけ求職活動の開始を遅らせようとする傾向が見られ、結果として失業給付の権利を使い果たしてしまう傾向があるという(注3)。

従業員規模によって微妙に異なる使用者側の見解

雇用主側の主要3団体の姿勢には、微妙な差異が見られる。フランス企業運動(Mefed)から失業保険運営機関Unedic役員に選出されているテッソン会長は、「法定合意解約制度は、特定の状況を緩和することで、企業内の社会的関係に大きく貢献した」と評価する一方で、「行き過ぎた」事態も生じていると指摘する。それは、「法定合意解約が自己都合の退職を代替するケースが多く見られ、雇用主と失業保険制度に追加の負担を強いるからだ」としている(注4)。Medefのマルタン会長は、24年の法定合意解約件数は多すぎるという見解をもっており、政府に対して、制度を根本的に疑問視しているわけではないが、現状を是正する必要があると主張している(注5)。

その一方で、中小零細企業の使用者団体の間では、今回の改正案に対して、加盟企業の従業員規模によって微妙な立場の違いが出ている。中小企業連盟(CPME)のシュヴェ副会長によると、中堅・中規模企業は、紛争の予防に役立つという理由から、現行の法定合意解約制度を維持したい姿勢を示している。だが、従業員10人未満の零細企業の経営者の間では、「一部の従業員が制度を悪用して、会社の費用で休暇を取るなど、看過できる限界を超えている」とする見解が多い。地元企業連合会(U2P)のピコン会長は、「制度の利用増加は、フランス人の就労条件の悪化がある程度関連している」としている。背景には賃金水準の低さが根本の問題としてあるため、制度の悪用とだけで片付けることはできないと指摘する(注6)。

労働組合は改革案に否定的

一方、労働組合は、政府に対して、より批判的である。雇用主側は、法定合意解約の利用に本来自己都合の退職であるべきものが含まれていることを問題だと主張しているが、フランス民主労働総同盟(CFDT)のレオン事務局長は、雇用主の言い分は自己矛盾していると考えている。というのは、制度の問題を引き起こしている手続きは、企業側の承諾を前提としているからである(注7)。

労働総同盟(CGT)のグラヴイユ書記長は、政府が失業保険財政の支出削減を正当化する口実のために、法定合意解約の悪用を取り上げているのではないかという見解を示している。その上で、法定合意解約の多くは、実質的には使用者による偽装解雇であると考えている(注8)。

フランス・キリスト教労働者同盟(CFTC)のシャバニエ委員長によると、問題の核心は従業員が既に転職先を見つけているにもかかわらず、自己都合の辞職ではなく解雇の形をとる法定合意解約にするよう従業員が雇用主に圧力をかける場合とともに、雇用主が意図的に解雇を偽装するためにこの制度を悪用する場合にあると指摘している(注9)。

CFDT、CGT、フランス労働総同盟「労働者の力」(FO)、管理職総同盟(CFE-CGC)、CFTC、独立組合全国連合(Unsa)、統一労働組合連合(FSU)、連帯(Solidaires)の8つの労働組合は、Change.orgプラットフォーム上で今回の改正案に対しての嘆願書を提示し、バイルー首相(当時)が7月15日に公表した、2026年までに438億ユーロ以上の節約を目指す予算措置の撤回を求めている(注10)。

バイルー首相(当時)が提示した財政抑制策は、失業保険財政に限らず、広範囲にわたる歳出抑制策であるが、これが労組をはじめとする世論の反発をまねき、9月10日及び9月18日には大規模な抗議行動が全国的に行われた(注11)。

制度導入前の問題再発の可能性

この他に改革案の問題点として挙げられているのが、雇用主負担額が引き上げられた場合、雇用主が従業員と円満に労働契約を解消するために、法定合意解約以外の手段を模索するようになる可能性である。キャプスタン法律事務所のパートナーであるティエセッ氏によると、雇用主と従業員が雇用契約の解除を希望する場合、従来でも法定合意解約の締結前から見受けられる回避策を用いる大きなリスクがあると考えられるという。例えば、事前に条件を労使で交渉した上で、取引合意によって解雇に合意する可能性がある。これは明らかに「偽装解雇」であるが、雇用主にとっては従業員との労働契約を円満に解消することができ、従業員は失業給付も退職補償金を受け取ることができる労使双方にメリットがある手段となる。そもそも、2008年にフィヨン政権下で法定合意解約制度が導入されたのは、こうした制度の悪用を防ぐためだったと言えるが、今回の改正案で以前あった制度悪用が再発する可能性がある(注12)。

しかし、問題とすべきは現行制度の下での悪用であるとTBSエデュケーション(ビジネススクール)の人事管理・法律部門のディアー教授は指摘する。失業手当は、結局のところ保険料を支払った者が当然受け取るべき給付金であるが、受給している人々がとるであろうと想定できる行動に着目して対策を講じる必要がある。問題となるケースの一例として挙げられるのは、有能な従業員が法定合意解約後に失業手当を悪用し、6カ月間のタイ旅行に行ったケースである。このような悪質なケースに対しては、制度を抜本的に改正するのではなく、不正行為防止の対策を最優先すべきだと主張する(注13)。つまり、この制度は完璧ではないにしても、雇用関係に一定の柔軟性をもたらし、労働裁判所での紛争をある程度回避できることは明らかであるため、改正は慎重に行うべきだいう(注14)。

制度の趣旨に立ち戻り問題解決を

また 、モンテーニュ研究所のとりまとめたレポートによると、フランスの労働法制は雇用契約の解除に関してヨーロッパ諸国で最も厳格な国の一つであったが、法定合意解約制度の創設によりそれが柔軟な国へと変化した。雇用主が雇用関係に不満がある場合、法定合意解約を従業員に提案することができ、労働裁判所で争うことが難しい自己都合の退職や解雇に代わる一種の代替手段となっているため、従業員と企業双方にとってメリットがある点を強調する(注15)。

そもそも、法定合意解約制度は、「和解合意書(protocoles d’accord transactionnels)」(注16)に代わる、シンプルで安全な選択肢として考案されたもので、雇用主が求めた制度だったとTBSエデュケーションのディアー教授は振り返る。当時、やや複雑なケース、つまり従業員を解雇しなければならないが、十分な根拠がなく、訴訟に発展させたくはないが合意書に署名したくない場合、法定合意解約制度がよく用いられた。こうした傾向はごく当たり前で、制度が想定する利用の仕方であるが、利用件数の増加は政府にとって非常に大きな負担となったとする(注17)。

法定合意解約は労使双方にとって都合がいい制度であり、実用的で労働裁判所での数年間にわたる訴訟を回避できるメリットもあるとディアー教授は指摘する。さらに言えば、損害賠償を支払って契約を解除できるため、極めてクリーンな方法でもある。しかし、雇用主は、この制度が特定の従業員によって悪用される可能性があることを理解しているため、利用するか否か躊躇している場合も見受けられる(注18)。

制度改正の目的とすべきは、支出抑制という点だけに囚われるのではなく、失業保険受給者の行動を変え、法定合意解約は自ずと選択される手段ではなく、例外的な手段となるようにすることが必要だとの指摘もある(注19)。ディアー教授は、今回の改正案にある雇用主負担金の増額により、法定合意解約は通常解雇よりも費用がかかる手段となる可能性があり、訴訟を起こさない確たる根拠がある場合に限って利用されるようになるだろうと推定している。

離職理由別に占める割合はそれほど多くない

ただ、DARESの統計によると、法定合意解約は、自己都合辞職や解雇に比べればそれほど件数が多いわけではなく、ここ数年は年間の労働契約解約件数の13~15%を占めているに過ぎない(注20)。

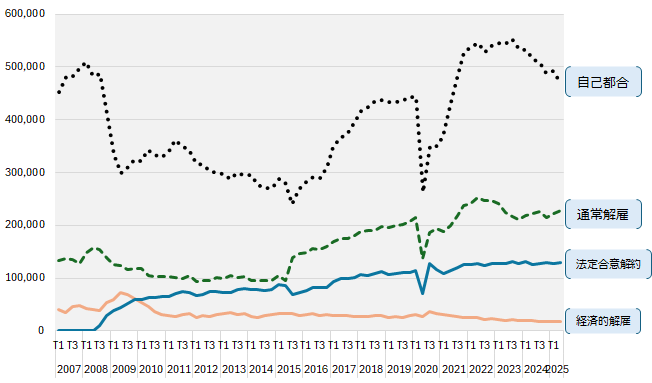

①「制度利用の増加と失業保険改革」の図表1で法定合意解約が増加傾向にあることを示したが、他の離職理由との比較でみた場合、法定合意解約の人数や割合が多くを占めているわけではない。図表2に示したと通り、「自己都合の退職」や「(通常の)解雇」の方が多くを占めている。

法定合意解約制度の創設以降について、離職理由を「自己都合退職」「普通解雇」「経済的解雇(整理解雇)」「法定合意解約」別に人数の推移を示したのが図表2である(注21)。それぞれ2025年第1四半期には、49万2,918人(57.3%)、22万1,564人(25.7%)、1万8,143人(2.1%)、12万7,998人(14.9%)となっている。

図表2:労働契約終了の理由別の人数 (単位:人)

出所:DARES資料(Les mouvements de main-d’œuvre)より作成。

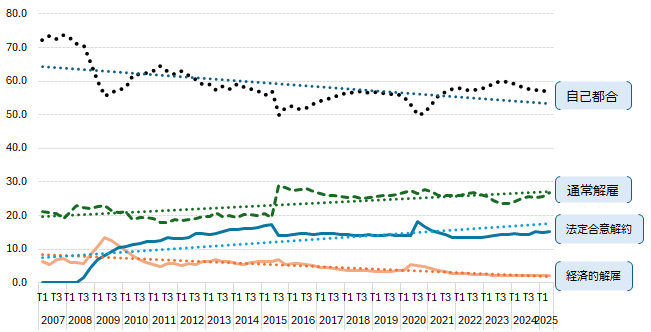

ただし、2008年の法定合意解約制度の創設以降の件数の推移を振り返ると、同制度が離職に占める割合は、創設直後の10%台から多いときで18.2%だが、直近では13%~15%で推移しており、微増している(図表3参照、割合の推移と近似曲線を示した)。「解雇」も同じように増加傾向にあるが、「自己都合の退職」と「経済的解雇」は減少している。このことから「自己都合退職」の減少分が「法定合意解約」の増加につながっているとすれば、法定合意解約の増加によって失業給付費支出の増加につながっていると言える。一方、「経済的解雇」の減少分が「法定合意解約」の増加につながっているとすれば、「経済的解雇」の場合でも失業給付が受けられるため、失業給付の支出の増加にどれほど寄与しているかは判断できない。

図表3:労働契約終了の理由別の割合 (単位:%)

出所:DARES資料(Les mouvements de main-d’œuvre)より作成。

注

- Réforme de l’assurance chômage : le délai pour être indemnisé bientôt allongé en cas de rupture conventionnelle ?

Par Charlotte Rousset, capital, Publié le 22 juillet 2025.(本文へ)

Par Charlotte Rousset, capital, Publié le 22 juillet 2025.(本文へ) - Budget 2026 : pourquoi la rupture conventionnelle est dans le viseur du gouvernement

, Florian Fayolle, challenges, 16 juillet 2025.(本文へ)

, Florian Fayolle, challenges, 16 juillet 2025.(本文へ) - 前掲注、capital, Publié le 22 juillet 2025.(本文へ)

- Les ruptures conventionnelles dans le viseur du gouvernement, Par Bertrand Bissuel, Le Monde, Publié le 25 juillet 2025.(本文へ)

- Emploi : Les ruptures conventionnelles en hausse, le Medef veut « corriger » le dispositive

, 20 Minutes avec AFP, Publié le 29/07/2025.(本文へ)

, 20 Minutes avec AFP, Publié le 29/07/2025.(本文へ) - 前掲注、Le Monde, Publié le 25 juillet 2025.(本文へ)

- 前掲注、Le Monde, Publié le 25 juillet 2025.(本文へ)

- 前掲注、Le Monde, Publié le 25 juillet 2025.(本文へ)

- On ne toucherait le chômage que bien plus tard: la piste du gouvernement pour rendre les ruptures conventionnelles moins attractives

, Caroline Robin, bfmtv, Publié le 23 juillet 2025.(本文へ)

, Caroline Robin, bfmtv, Publié le 23 juillet 2025.(本文へ) - 前掲注、bfmtv, Le 23 juillet 2025.(本文へ)

- Mobilisation du 18 septembre : une journée de grève contre l’austérité sur tous les fronts, des écoles aux transports, Par Aline Leclerc, Guy Dutheil, Pierre Manière, Jonathan Parienté, Adrien Pécout, Jules Thomas, Eléa Pommiers, Zeliha Chaffin et Brice Laemle, Le Monde, Publié le 16 septembre 2025.(本文へ)

- Ruptures conventionnelles : le gouvernement veut serrer la vis en taxant davantage les patrons

, Par Guilhem Pouiol, capital, Publié le 17 octobre 2025.(本文へ)

, Par Guilhem Pouiol, capital, Publié le 17 octobre 2025.(本文へ) - Explosion des demandes, mesure trop coûteuse, abus… On fait le point sur les ruptures conventionnelles

, Elise Martin, 20minutes, Publié le 19 septembre 2025.(本文へ)

, Elise Martin, 20minutes, Publié le 19 septembre 2025.(本文へ) - 前掲注、capital, Publié le 17 octobre 2025.(本文へ)

- 前掲注、challenges, 16 juillet 2025.(本文へ)

- 交渉段階で当事者間で交渉されたすべての要素を記載した書面による合意。(本文へ)

- 前掲注、20minutes, Publié le 19 septembre 2025.(本文へ)

- 前掲注、20minutes, Publié le 19 septembre 2025.(本文へ)

- 前掲注、20minutes, Publié le 19 septembre 2025.(本文へ)

- 前掲注、20minutes, Publié le 19 septembre 2025.(本文へ)

- Les mouvements de main-d’œuvre, 9 octobre 2025

Trimestrielles, Annuelles Nationales, DARES.(本文へ)

Trimestrielles, Annuelles Nationales, DARES.(本文へ)

(ウェブサイト最終閲覧日:2025年10月23日)

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=177.75円(2025年10月28日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2025年10月 フランスの記事一覧

- 「法定合意解約」制度の現状と課題① ―制度利用の増加と失業保険改革

- 「法定合意解約」制度の現状と課題② ―改革案の問題点と労使の見解

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2025年 > 10月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > フランスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール、労使関係

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > フランス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > フランス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > フランス