2025年の労働分野における主な法改正

2025年1月1日以降、最低賃金の引上げ、操業短縮手当の最長支給期間の延長等、様々な法改正が行われた。以下に労働分野の動向を抜粋して紹介する。

法定最低賃金、時給12.82ユーロに引上げ

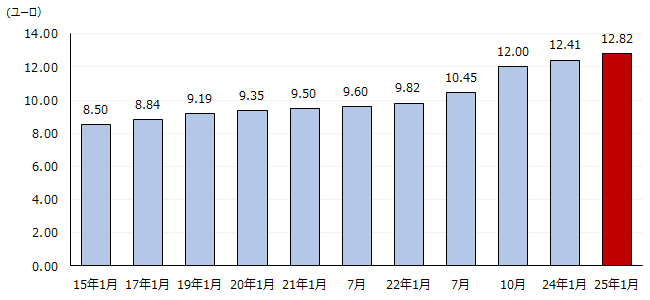

法定最低賃金は、1月1日から時給12.82ユーロに引き上げられた(図表1)。この引き上げは、2023年6月26日の最低賃金委員会の勧告に基づき、同年11月24日に政府から公布され、11月29日に発効した第4次最低賃金調整令(MiLoV4)によって決定されたものである。

同勧告では、2024年と2025年の二段階に分けて、それぞれ時給12.41ユーロおよび12.82ユーロへ引き上げる案が示された。しかし、勧告の議決書によれば、労働側委員が反対を表明したまま、最終的に議長が議決権を行使し、史上初の多数決により決定された(注1)。

次回の最低賃金委員会による勧告は、今年6月末までに公表される見込みである。

図表1:最低賃金時給の引上げ推移(2015年~2025年) (単位:ユーロ)

注:22年10月の引上げのみ、最低賃金委員会の勧告を経ずに政府主導による法案審議によって引上げられた。

出所:政府広報をもとに作成。

操業短縮手当を最長24カ月まで延長

政令により、1月1日以降、操業短縮手当(Kurzarbeitergeld)の給付期間が、従来の最長12カ月から最長24カ月に延長された。これは、昨年12月時点の連邦雇用エージェンシー予測で、2025年初頭に失業者数が10年ぶりに300万人を超える可能性が示唆され、給付期間を延長しなければ、大規模な人員整理が行われる恐れがあったためである(注2)。

「市民手当」、標準給付月額は据え置き

失業扶助制度である「市民手当(Bürgergeld)」の標準給付額は、1月1日以降も、前年の水準に据え置かれた。市民手当の標準給付月額の詳細は図表2に示した通りであり、その引き上げは、物価や賃金の動向を踏まえた法定の算出方法に基づき、毎年10月末までに連邦労働社会省が決定する。

報道によると、2024年の受給額を決定する際に用いられた「想定インフレ率」が実際のインフレ率を大きく上回り、標準給付月額の引き上げ率が実際のインフレ率を上回る状況が続いた。このような背景から、据え置き措置が講じられたとされる(注3)。

| 給付区分 | 2023年 | 2024年 | 2025年 (据え置き) |

|||

| 成人 (18歳以上) |

本人 | 基準需要額(RBS)1 | 単身者、単身養育者、ひとり親の受給資格者 | 502 | 563 | 563 |

| 基準需要額(RBS)2 | 双方とも成人(満18歳以上)同士のパートナー(カップル)の者1人につき | 451 | 506 | 506 | ||

| 同世帯において生活する者 | 基準需要額(RBS)3 | 両親と同居し、就業していない満18歳以上25歳未満の者、施設(社会法典第12編に基づく)に入所している満18歳以上25歳未満の者。 | 402 | 451 | 451 | |

| 未成年(18歳未満) | 基準需要額(RBS)4 | 満14歳以上、満18歳未満 (14~17歳)の者 | 420 | 471 | 471 | |

| 基準需要額(RBS)5 | 満6歳以上、満14歳未満(6~13歳)の者 | 348 | 390 | 390 | ||

| 基準需要額(RBS)6 | 満6歳未満(0~5歳)の者 | 318 | 357 | 357 | ||

出所:連邦労働社会省、現地報道をもとに作成。

年金受給開始年齢の引き上げ

2012年から段階的に進められている、年金受給開始年齢の引き上げ(65歳から67歳へ)について、1月1日以降、年齢がさらに引き上げられた。1959年生まれの被保険者の場合、年金受給開始年齢は66歳2カ月となる。将来的には、1964年以降に生まれた被保険者に対し、標準的な受給開始年齢が67歳に設定される予定である。なお、法定年金の保険料率は、2025年も前年と同様18.6%(労働者9.3%、使用者9.3%)に据え置かれた。

ILO条約第184号の批准

農業における労働者の安全衛生に関する包括的な最低基準を定めた初の国際文書である、国際労働機関(ILO)の「農業における安全健康条約(2001年、第184号)」について、ドイツは2024年6月に批准し、2025年6月に発効する予定である。

ジョブセンターアプリの導入

1月14日より、行政手続きの電子化の一環として「jobcenter.digital![]() 」がさらに進化し、ジョブセンター(注4)の公式アプリ「Jobcenter-App

」がさらに進化し、ジョブセンター(注4)の公式アプリ「Jobcenter-App![]() 」がリリースされ、スマートフォンなどのモバイル端末に無料でダウンロードできるようになった。これにより、時間や場所を問わず、関連する申請やオンライン予約を簡単に行えるようになった。

」がリリースされ、スマートフォンなどのモバイル端末に無料でダウンロードできるようになった。これにより、時間や場所を問わず、関連する申請やオンライン予約を簡単に行えるようになった。

各種行政手続きの電子化や簡素化

上記のジョブセンターアプリの導入に加えて、1月1日に主要施策が施行した「第4次行政手続負担軽減法(BEG IV)」により、市民・企業・行政の負担軽減を目的とした行政手続きの電子化および簡素化が各分野で進められている。

労働分野においては、たとえば1月1日以降、人材派遣会社と派遣先企業との間の派遣労働契約が電子メールで締結可能となった。また、2024年1月1日より電子化された社会法典第3編(SGB III)における「就労不能証明書(Arbeitsunfähigkeitsdaten)」は、社会法典第2編(SGB II)においても2027年1月1日から電子化される予定である。さらに、2024年1月1日に電子化された労災保険制度(gesetzliche Unfallversicherung)における業務災害や職業病の届出は、2028年1月1日から企業側の手続きがさらに簡素化される予定である。これまでは企業が、「労災保険機関」と「国家労働安全衛生当局」の双方に報告する義務があったが、2028年以降は「労災保険機関」にのみ報告すれば、同機関が国家労働安全衛生当局へ報告を自動的に転送する仕組みに変更される。

注

- 勧告案に反対した労働側委員の主張は次の通りある。「最低賃金法で規定されている最低限の保障とインフレを背景とした購買力維持のためには、少なくとも時給13.50ユーロまで引き上げるべきだった。また、検討に際して、直前に引き上げられた時給12ユーロでなく、その前の時給10.45ユーロを基準額としたことは、労働者を最低限保護しようとする立法者の意図を無視するものだ」と批判している。その上で、「遅くとも2024年末までには、『EUにおける適正な最低賃金に関する指令』を国内法に移管させる必要があり、EUの求める水準(フルタイム労働者の中央賃金の60%以上)を満たそうとすれば、現時点で時給14ユーロ相当への引き上げが必要である」と主張した。一方、使用者側委員は、「昨年10月の政治介入による時給12ユーロへの引き上げ後、短期間で再び異常に上昇しないことが重要だった」と説明している。その上で、「最低賃金委員会は改定額を決定する際、労働協約の動向に従う。さらに、最低賃金のどの水準が労働者の適切な最低限の保障に貢献し、公正で機能的な競争条件を可能にし、雇用を危険にさらさないかを、総合的に検討する。近年、最低賃金委員会はこの任務について責任を持って遂行してきたし、今回の勧告もそのようにして決定された」と評価している。(本文へ)

- Handelsblatt(12.12.2024), Arbeitsmarkt: Heil will offenbar Kurzarbeitergeld auf bis zu 24 Monate ausweiten(https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/arbeitsmarkt-heil-will-offenbar-kurzarbeitergeld-auf-bis-zu-24-monate-ausweiten/100094442.html

).(本文へ)

).(本文へ) - Süddeutsche Zeitung (4. September 2024), Später Rentenbeginn soll sich lohnen(https://www.sueddeutsche.de/politik/ampel-praemie-rente-nullrunde-buergergeld-lux.Eegs2MHDw1wLbzcvjbTXEJ

).(本文へ)

).(本文へ) - 「ジョブセンター(Jobcenter)」は、租税が財源の失業手当Ⅱに基づく給付業務や求職者支援を行っており、主に長期失業者やその家族を支援対象としている。ドイツ国内に約300カ所ある(出所:BAサイト(https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns

)2025.4.7閲覧。(本文へ)

)2025.4.7閲覧。(本文へ)

参考資料

- BMAS(19. Dezember 2024 Pressemitteilung)

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2024/das-aendert-sich-im-neuen-jahr.html ほか。

ほか。

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=161.70円(2025年4月16日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2025年4月 ドイツの記事一覧

- 最賃委が新手続規則を公表 ―EU最賃指令に対応

- 2025年の労働分野における主な法改正

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2025年 > 4月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール、労働条件・就業環境

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ