法定最低賃金(SMIC)専門家委員会の勧告と最賃影響率

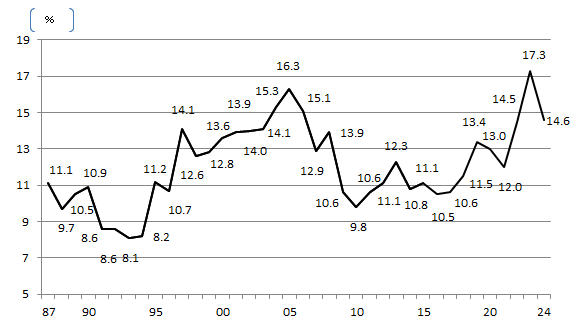

法定最低賃金(SMIC)(注1)は例年、1月1日に定例の引き上げが実施されているが、2025年1月1日の引き上げは行われず、24年11月1日に引き上げられた時給11.88ユーロ(注2)のまま据え置きとなった(注3)。11月28日に発表された最低賃金専門家委員会(groupe d'experts SMIC)の勧告を踏まえて決定された。2024年1月1日時点の最賃水準で就労する雇用労働者の割合は、2023年の17.3%から14.6%に低下し、人数にして40万人の減少となった。物価上昇の鈍化に加え、最賃近傍の労働者割合の低下も委員会がSMIC引き上げの抑制を勧告する判断材料となった。

専門家委員会は引き上げを実施しないよう勧告

SMICの引き上げ額は、物価上昇が前回の引き上げから2%を超えると物価上昇分を引き上げることになっている。このほか、原則として毎年1月1日に引き上げが行われている。1月1日の引き上げは、専門家委員会(学識経験者等で構成)から提出される報告書を参考に、政労使の協議を経て決定される。引き上げ基準は、消費者物価と平均賃金の上昇率に基づくが、政府の政治的判断によって上乗せされる場合もある(注4)。

11月28日に公表された専門家委員会の報告書は、物価上昇が鈍化している間は、2025年1月1日に引き上げを行わないよう勧告する内容だった(注5)。その理由として挙げているのは、(1)フランス経済の構造的状況は改善しつつあるものの、依然として脆弱であること、(2)物価連動の引き上げを超えたSMIC引き上げは、労働市場で最も弱い立場にある労働者の雇用に悪影響を及ぼす可能性があること、(3)フランスの賃金分布は、最低賃金水準に集中しているのが現状だが、近年、全雇用労働者の給与水準が徐々に引き上げられる傾向が見られる中で、SMICの引き上げによって全体としての賃金の上昇を抑え込んでしまう可能性があること、の3点である。

近年のSMIC引き上げは購買力の維持に効果を発揮

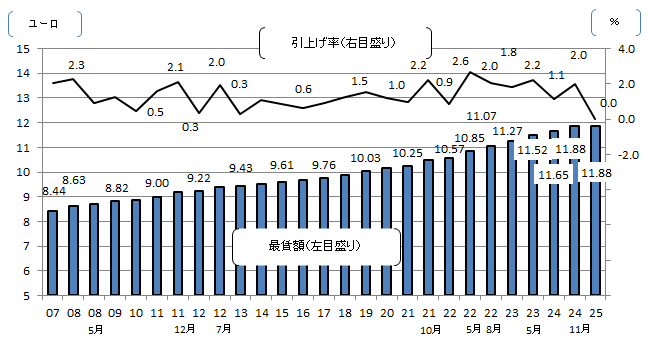

報告書は最近数年の度重なるSMICの引き上げは、物価の高騰に対する政策としては効果的であり、労働者の購買力を維持する政策目標は達成できていると評価する。2007年以降のSMIC額および引き上げ率の推移を図表1に示した。

図表1:最賃額(時給)と引き上げ率の推移(2007年~2025年)

出所:政府発表資料等より作成。

物価上昇率は、2022年初頭から2024年初頭にかけて、前年比で3%を超える高水準が継続した(注6)。平均すると2022年は5.2%、2023年は4.9%だったが、2023年半ば以降は著しい低下がみられ、2024年10月には1.2%にまで低下した。この間、SMICは物価上昇に連動して改定されており、2020年末以来、毎年1月1日の4回の引き上げを含む9回の引き上げにより、最低賃金は17%上昇した(注7)。この間(2020年末から2024年末にかけて)の物価上昇率は、15%だった(注8)。このため、物価上昇に対するSMICの調整は迅速かつ完全であったと報告書は評価している。

専門家委員会がSMIC引き上げを控えるよう勧告する理由として指摘した一つ目について、ステファン・カルシーロ委員長は「フランス経済の構造的弱点は、依然として高い水準にある失業率であり、この現状を考慮すると、雇用政策が失業率に与える影響を警戒する必要がある。2025年は企業におけるSMIC水準の人件費を上昇させるには非常に悪い時期である」と発言している(注9)。

また、二つ目の理由について、物価上昇に連動させた引き上げ率を超えてSMICを引き上げた場合、労働市場において最も脆弱な労働者層、特に低技能の職業資格を持たない、あるいは無資格の労働者の雇用に悪影響を与えるリスクがある点を指摘している(注10)。低技能の労働者は1990年代半ばから2010年代にかけて失業率の低下によって大きな恩恵を受けてきたが、低技能労働者が失業者の大多数を占めている現状には変化は見られない。雇用主に対する優遇として、SMIC水準で就労する労働者を対象とする雇用主負担の社会保障拠出金の削減措置があるが、この措置による雇用維持効果は見込めない現状にあると分析している。

SMIC引き上げは格差を縮小するが、賃上げを抑制する悪影響も

SMICの度重なる引き上げは、賃金格差を縮小する効果がある。その一方で、専門家委員会がSMIC引き上げを抑制すべき理由の三つ目として挙げた点は、SMICの引き上げが全雇用労働者の賃金を圧迫、つまり賃上げを抑制している側面が否定できないことである。SMICの引き上げ幅は、民間企業の平均賃金の上昇幅を大きく上回っており、2022年と2023年には、SMIC引き上げの影響を受ける雇用労働者の割合が増加した(注11)。後述の通り2023年に17.3%という、統計を取って以来最高値に達した。その後、2024年には、協約最低賃金の段階的な引き上げが行われたこともあり、2024年1月には14.6%に下がった。このように最低賃金水準で就労する労働者の割合が低下している実状を踏まえ、カルシージョ委員長は、今後は「最低賃金を適用している従業員の割合に目立った変化はないはずだ」と分析している(注12)。

平均賃金に対して高い水準のSMIC

また、カルシージョ委員長は、フランスは諸外国と比較して「賃金分布が依然として最低賃金付近に非常に集中している国の一つである」との見解を述べている(注13)。報告書によると、フランスのSMICは賃金の中央値の62%に相当するが、欧州連合が推奨する基準である60%を超えているのはフランスの他に、ポルトガルとスロベニアのみであり、フランスは欧州諸国で3番目に高い水準にある(注14)。

その上で、SMICの平均賃金に対する水準の高さには、産業や企業・事業所単位で行われる労使の賃上げの交渉の遅れが影響していると分析している(注15)。企業や事業所単位で締結された労働協約で規定される民間企業の基本給の平均上昇率は、2021年6月から2024年7月の間に約12%であったのに対し、その間の物価とそれに連動するSMICの上昇率は平均で約14%だった。全従業員の基本給が12%しか増えていないのは、民間企業の賃金交渉による賃上げが、物価にスライドするかたちで引き上げられるSMICの上昇ペースよりも遅れているためだとされる(注16)。

物価上昇が2%に達せず、25年1月1日は据え置き

SMICは前回、2024年11月1日に政令(注17)により2%引き上げられた。この引き上げは、2024年9月までの物価上昇と平均賃金の上昇に関する統計数値を踏まえて、2025年1月1日に予定された年次引き上げを見越して行われたものだった(注18)。

専門家委員会報告書は、2024年11月に観測された物価上昇率が、11月1日のSMIC引き上げの根拠となった2024年9月末までの物価上昇率を上回り、物価連動の指標となる2%を超えるほど高かった場合に、11月1日の引き上げ水準である2%を減じた差額分を25年1月1日に引き上げると記していた(注19)。

だが、その後、INSEE(国立統計経済研究所)とDares(労働省調査・研究・統計推進局)が2024年12月13日に発表した統計数値は、消費者物価上昇率が0.98%、実質平均賃金上昇率の半分(注20)相当が0.90%となり、合計するとSMICは1.88%引き上げとなる(注21)。しかし、SMICは2024年11月1日に前倒しで、それを上回る2%が引き上げられていたため、2025年1月1日の引き上げは行われず、据え置かれることとなった。

影響率は抑制され14.6%に

SMICの改定に伴って賃金が引き上げられる労働者の割合(影響率)は、通常、1月1日の引き上げ時から約11カ月後に公表されている。2024年1月1日の引き上げ時の影響率が11月28日に公表された。それによると、2024年1月1日時点においてSMIC水準で就労していたのは、雇用労働者の14.6%であり、人数では270万人だった(注22)。2023年1月1日時点では17.3%、310万人だったので40万人減少したことになる。1987年以降の推移を示したのが図表2である(注23)。

図表2:影響率の推移(1987年~2024年)

出所:Céline Ley (2024)、Yves JAUNEAU (2009)などより作成。

これを従業員規模別にみた場合、10人以上の事業所は12.4%だが、10人未満の小規模事業所では24.2%と高くなっている。10人以上の事業所の中でも500人以上の事業所では9.4%となっており、規模が小さいほど最賃引き上げの影響率が高い。雇用形態別では、フルタイムの影響率が10.6%であるのに対して、パートタイムは31.3%と、パートタイム労働者の影響率が高い。

業種別に影響率をみるとフルタイムとパートタイムを合わせた全体に関して、製造業では冶金・鉄鋼は2.9%、化学・医薬品は4.7%、建築・公共事業は9.9%と低いのに対して、衣類、皮革、繊維製品は24.7%と高い。サービス業の中で銀行・金融・保険は1.9%と低いが、ホテル・レストランは28.2%、食料品卸小売りは43.9%、医療・福祉サービスは22.8%と高い水準である。パートタイムに限定してみてみると、冶金・鉄鋼は6.0%、化学・医薬品は12.1%と低いが、衣類、皮革、繊維製品は49.8%、建築・公共事業は23.3%と高い。サービス業の中で銀行・金融・保険は3.7%だが、ホテル・レストランは51.8%、医療・福祉サービスは30.5%、食料品卸小売りは63.1%と高い水準になっている。

注

- SMICとは、Salaire minimum interprofessionnel de croissance(「業種間一律スライド制最低賃金)の略称。(本文へ)

- 国別労働トピック:2024年11月「法定最低賃金、11月から2%上昇―首相は「産業別協約最賃」引き上げの団交促進を求める」(本文へ)

- URSSAF(社会保険料徴収機関)ウェブサイト(Accueil, S'informer sur l'offre de service, Actualités, Montant du Smic

)参照。

)参照。

URSSAF(社会保険料徴収機関)ウェブサイト(Montant du Smic en 2025 )参照。

)参照。

経済・財務・産業及びデジタル主権省ウェブサイト(Particuliers : ce qui change au 1er janvier 2025, Par Bercy Infos, le 30/12/2024 - Impôts et fiscalité Consommation Argent Prestations sociales )参照。(本文へ)

)参照。(本文へ) - 直近のSMIC改定時からの消費者物価上昇率(タバコを除く所得下位20%の世帯の消費構成)が2%に達した場合、当該消費者物価指数公表の翌月1日にSMICは物価上昇分だけ自動的に引き上げられる(労働法典 L. 3231-4条、L. 3231-5条および政府サイトvie-publique(Le SMIC en six questions, Dernière modification : le 24 octobre 2024

)参照)。(本文へ)

)参照)。(本文へ) - Rapport annuel du groupe d'experts SMIC(PDF:8.64MB)

, Rédigé par DG Trésor • Publié le 13 décembre 2024, p.11.(本文へ)

, Rédigé par DG Trésor • Publié le 13 décembre 2024, p.11.(本文へ) - 前掲注5、Rapport annuel du groupe d'experts SMIC, p.87.(本文へ)

- 前掲注5、Rapport annuel du groupe d'experts SMIC, p.9.(本文へ)

- 前掲注5、Rapport annuel du groupe d'experts SMIC, p.9.(本文へ)

- Un groupe d’experts recommande de ne pas supprimer les allègements de cotisation au niveau du smic, Par Thibaud Métais, Le Monde, Publié le 28 novembre 2024.(本文へ)

- 前掲注5、Rapport annuel du groupe d'experts SMIC, p.11.(本文へ)

- 前掲注5、Rapport annuel du groupe d'experts SMIC, pp.9-10.(本文へ)

- 前掲注9、Le Monde, Publié le 28 novembre 2024.(本文へ)

- 前掲注9、Le Monde, Publié le 28 novembre 2024.(本文へ)

- 前掲注5、Rapport annuel du groupe d'experts SMIC, p.115.(本文へ)

- 前掲注5、Rapport annuel du groupe d'experts SMIC, p.25.(本文へ)

- « Il n’est pas souhaitable d’aller au-delà de la revalorisation du smic intervenue en novembre » Le Monde, Publié le 15 décembre 2024.(本文へ)

- Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance.(本文へ)

- 政府サイト(Revalorisation du Smic au 1er novembre 2024

, Publié le 27 novembre 2024, modifié le 27 novembre 2024)参照。

, Publié le 27 novembre 2024, modifié le 27 novembre 2024)参照。

政府公共サービスサイト(Le Smic est revalorisé de 2 % au 1er novembre 2024 , Publié le 24 octobre 2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre))参照。(本文へ)

, Publié le 24 octobre 2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre))参照。(本文へ) - 前掲注5、Rapport annuel du groupe d'experts SMIC, p.10.

Smic: pourquoi selon des experts il n'y aura "pas de revalorisation supplémentaire au 1er janvier 2025" BFMTV, Le 28/11/2024.(本文へ)

BFMTV, Le 28/11/2024.(本文へ) - 労働法典 L3231-8条。(本文へ)

- Salaire : le Smic sera-t-il encore augmenté le 1er janvier 2025 ?

Par Thibaut Lamy, Capital, Publié le 13/12/2024.(本文へ)

Par Thibaut Lamy, Capital, Publié le 13/12/2024.(本文へ) - Céline Ley (2024) La revalorisation du Smic au 1er janvier 2024(PDF:343.59KB)

, DARES • RÉSULTATS N° 6 8, NOVEMBRE 2024.(本文へ)

, DARES • RÉSULTATS N° 6 8, NOVEMBRE 2024.(本文へ) - Yves JAUNEAU (Dares)(2009) Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er juillet 2009(PDF:175.93KB)

, Premières Informations - Novembre 2009 - N° 49.1.(本文へ)

, Premières Informations - Novembre 2009 - N° 49.1.(本文へ)

(ウェブサイト最終閲覧日:2025年1月27日)

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=162.36円(2025年1月29日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2025年 > 1月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > フランスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働条件・就業環境、労働法・働くルール

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > フランス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > フランス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > フランス