若者向け就業支援策に対する批判

政府は、悪化が続く若年層の失業への対応に意欲を示しており、職業訓練や就業体験などを柱とする就業支援策を打ち出している。しかし、その手法や実効性をめぐっては、批判の声も聞かれる。

若年失業者数、不況前の2倍の水準

統計局によれば、若年層(16-24歳)の2011年10-12月期の失業者数は1986年以降最も多い103万8000人(対前期比22000人増)、失業率は22.2%(0.3ポイント増)となり、雇用状況は不況期における急速な悪化から向こう目立った改善をみていない(注1)。長期失業者数(12カ月以上)も不況前の2倍以上の水準で推移している。ただし、若年失業者数の3割にあたる30万7000人をフルタイムの教育を受ける学生(パートタイムの求職)が占めており、これを考慮する場合、相対的にフルタイム学生の失業者が少なかった80年代、90年代の不況期のピーク(それぞれ110万人と83万2000人)よりは低い水準にある。

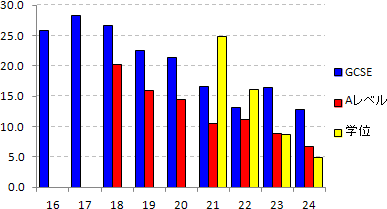

就業状況には、年齢や資格の有無・レベルが影響しており、学校卒業時点の失業率は各資格保有者とも20~25%と高いが、保有資格の水準が高いほど、年齢が上昇する毎に失業率が低下する傾向が強まる。また若年層の就業者の多くが、販売・カスタマーサービスや未熟練職種の仕事に従事しているほか、求職者もこうした職種で仕事を探している比率が高い。特に近年は、高等教育修了者の間でも低技能職種に従事する者の割合が顕著に増加しているという(2001年の26.7%から2011年には35.9%に増加)。

保有資格別、年齢別失業率(2011年)

注:GCSE-中等教育修了資格、Aレベル-大学入学の審査に用いられるより高度な中等教育資格

参考:"Characteristics of young unemployed people - 2012", Office for National Statistics

| 就業者(16-24歳) | 求職者手当受給者 (18-24歳)の求職職種 |

|||

| フルタイム学生 | 学卒者 | |||

| 管理職・上級職員 | 1.1 | 3.0 | 0.9 | |

| 専門職 | 1.6 | 7.2 | 1.4 | |

| 準専門職・技術職 | 5.7 | 10.1 | 5.0 | |

| 事務・秘書 | 4.0 | 12.0 | 9.4 | |

| 熟練工 | 2.1 | 13.6 | 8.9 | |

| 対人サービス | 8.2 | 14.1 | 8.0 | |

| 販売・顧客サービス | 38.4 | 17.8 | 33.0 | |

| 加工・工場労務・機械操作 | 0.8 | 3.5 | 4.2 | |

| 基礎的(非熟練) | 38.0 | 18.7 | 29.2 | |

| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

注:フルタイムの学生の92%、学卒者の25%がパートタイム労働者。

参考資料:"Young people in work - 2012", "Characteristics of young unemployed people - 2012" Office for National Statistics

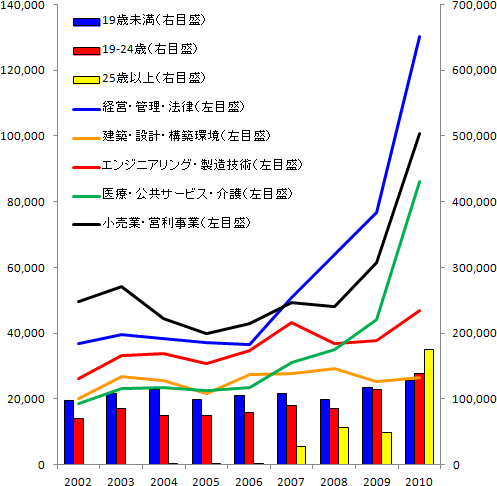

「見習い訓練」の参加者に成人急増

政府は若年失業問題に取り組む姿勢を打ち出しており、2011年11月には新たな政策パッケージとして「ユース・コントラクト」の実施を発表した(注2)。既存のアプレンティスシップ(見習い訓練)や就業体験プログラムの拡充に加え、若年層の雇用に助成金を支給するなど、50万人近くの若年失業者や無業者の就労を支援するとしている。

しかし、アプレンティスシップや就業体験については、問題点も指摘されている。統計局のデータによれば、アプレンティスシップの参加者は増加傾向にはあるものの、若者以外の年齢層の増加や、小売業・介護業などでの初歩的な訓練コースへの参加者の増加が目立つ一方、若者の参加者数は伸び悩んでいる。多くは在職者の訓練に充てられ、若者の雇用を生んでいないとみられるほか、一部では無給・低賃金労働力の供給源としてプログラムを濫用するケースも報じられている。

会計検査院(NAO)が2月に発表した報告書(注3)も、アプレンティスシップ参加者における成人の増加や、短期のスキームの多さ(19%が6カ月以下、3%は12週間以下)に懸念を示している。また、量・質ともに他国よりも劣っているとして、より多くの質の高いスキームを提供する必要性を示唆している。ただし、(公的支援がなければ訓練が実施されなかったとの仮定に基づく)経済への寄与度の推計では、1ポンドの公的支出に対して基礎的アプレンティスシップが16ポンド、上級アプレンティスシップが21ポンドで、また修了者の賃金もそれぞれ11%と18%引き上げていると算定しており、制度の経済的な効果は積極的に捉えている。NAOは、プログラムが対象とする年齢層や成果(資格水準等)についてより明確な目標を設けるよう、ビジネス・イノベーション・技能省に求めている。

なお、政府は今年10月より、16-18歳層のアプレンティスシップについて最低12カ月を下限とする新たな規制を設ける予定だ。

年齢階層別、主要な業種別アプレンティスシップ参加者数の推移(単位:人)

参考資料: Apprenticeship Supplementary Tables ![]() (Data Serviceウェブサイト)

(Data Serviceウェブサイト)

「就業体験は無給労働の強制」との批判も

一方、就業体験プログラムについても、急速に批判の声が強まっている。求職者手当等の受給者に対しては現在、企業等での無給の就労を内容に含む複数のプログラムが提供されている(表参照)が、多くは自発的な参加が前提だ。参加希望者は、受け入れ先企業等で一定期間の就労経験を積み、またプログラムによっては終了時に採用面接の機会が提供され、そのまま雇用される場合もある(注3)。一般的に、企業が若者を採用する場合には就業経験の有無を重視する傾向にあり、就業体験プログラムはそうした機会を提供してきたともいえる。しかし、実際には本人の希望とは無関係な業種での単純労働に従事するケースや、無給の労働力として悪用されるケースなどもみられ、プログラムへの参加が実質的な雇用に結びついていない、あるいは有給での雇用機会を損なっているといった指摘がなされてきたところだ(注4)。

政府は、プログラム開始時の参加者に関する数値を引いて、3カ月後(2011年3月)には51%が給付から離脱していると述べるものの、プログラムを通じた採用実績については公表していない。就業体験を通じた採用状況について、一部の大手企業(テスコ、マクドナルド)が公表している数値は20~25%で、全体平均はこれよりはるかに低いとみられる。シンクタンクのInclusionは、就業体験に参加しなかった若年層の求職者手当受給者の2011年1-3月の状況を分析、3カ月後には53%が給付から離脱しており、就業体験はほとんどその後の雇用に結びついていないか、むしろ受給の長期化を招いている可能性があると指摘している。

また、就業体験プログラムは本来自発的な参加が前提であるにもかかわらず、開始から1週間を超えると、適切な理由なく参加を中止した場合には一定期間の給付停止という制裁を受けること、さらには1週間以内の中止であれば制裁措置の対象とはならないにもかかわらず、これが参加者に十分に伝えられていないことなども、批判を招く要因となっていた。2011年11月には、ディスカウントストアでの就業体験に参加した若者が、給付に関する制裁を盾に無給労働を強制されたことは人権侵害にあたるとして、雇用年金省を提訴している。また2月には、小売業大手のテスコによる深夜労働の求人が、(同社によれば)誤って求職者手当の受給者向けの無給の求人としてジョブセンタープラスのウェブサイトに掲載されたことをきっかけに、こうした無給労働を利用する企業に対する多くの批判を招いた。左派系の市民団体Right to Workや小売業労組USDAWなどは、テスコやマクドナルドといった就業体験の受け入れ企業に対して店頭でのデモを実施、一部のメディアもこの問題を大きく取り上げた。

こうした批判を受けて、2月下旬までに小売業大手のセインズベリーやアズダ、書店のウォーターストーンのほか、衣料品や家電小売などの大手企業が相次いで就業体験プログラムへの不参加を表明した(注5)。また一連の批判の発端となったテスコは、政府に対して参加者への制裁を停止し文字通りの任意参加とするよう求めていたが、その後、賃金(金額は不明)を支払う4週間の独自プログラムの導入を発表した。既存の参加者は、求職者手当を受給して既存の無給の就業体験プログラムに留まるか、良好に終了すれば雇用が提供される有給の4週間のプログラムに参加するかを選択できるというものだ。

グレイリング雇用担当相は当初、就業体験に対する批判を「仕事の選り好み」と一蹴、プログラムはあくまで自発的なものであるとの主張を繰り返していたが、相次ぐ企業の離脱に対応を迫られたとみられる。3月1日には、主だった受け入れ企業を招いて会合を開催、就業体験プログラムへの協力を重ねて求めたが、多くの企業から制裁措置の廃止を強く要請されたとみられ、同大臣はこれを受け入れる意向を示した。ただし、制裁措置が廃止されるのは就業体験プログラムのみで、他の類似のプログラムについては依然として制裁措置が継続される(注6)。

長期失業者等の就業支援の先行きも不透明

さらに、若年層を含む長期失業者や就労困難者に対する就業・雇用維持の支援を目的に、2011年6月に導入された「ワーク・プログラム」についても、その進捗や効果には疑問の声がある。同プログラムは、大手サービス・プロバイダーを直接の契約先(一次請負事業者)として、二次請負にあたる非営利組織などが実際の支援サービスを委託する形を取る。地域ごとに定められた一次請負事業者は、ジョブセンター・プラスからの紹介を受けて対象者(長期失業者の場合、失業期間が25歳以上で12カ月、18-24歳で9カ月、また困難な状況にある若者等は3カ月など)の支援を行なうが、支援開始のタイミングやその内容等は基本的に一次請負事業者に一任され、委託費は支援内容に関わらず雇用の実績やその持続期間に基づいて支払われる。

しかし、実際の支援サービスを担う二次請負事業者の間では、手続きの遅滞などで一次請負事業者からの委託件数が想定を大きく下回っていることや、一次請負事業者によって課される支払条件の厳しさ(一定期間雇用が維持されないと委託費が支払われない等)などから、資金難により組織縮小や閉鎖を余儀なくされる組織(多くは小規模)が増加している状況が報じられている。

雇用年金省が2月に、プログラム導入以降5カ月間(2011年6~10月)に関する実績として初めて公表した紹介・支援開始件数は、導入時点での同省の想定件数を上回っているという(注7)。ただし、プログラムを通じた就業実績や雇用維持に関するデータは今のところ明らかにされていない。NAOは1月に公表した報告書において、政府の当初の目標数値を「楽観的過ぎる」と批判、雇用年金省が予定しているプログラムの見直しに、実施状況や不正請求等の監視、また業績の優先により不利益を被る層(支援が難しい就労困難者等)が生じないよう対策を講じること、さらに二次請負事業者の適正な扱いの監視などを行なうよう求めている。

さらに、委託先の質の問題も懸念材料となっている。議会の決算委員会(Public Accounts Committee)は、一次請負事業者の一つである大手サービスプロバイダーA4eについて、委託先として不適切であり契約を中断すべきであると指摘している。同社が過去に受託した障害者の就業支援プログラムの成果が要求される水準をはるかに下回るものであったこと、また委託費請求等における複数の不正な事例により逮捕者も出ており、さらに現在も警察当局による捜査が行なわれていることなどが理由だ(注8)。政府はこれに対して、捜査の結果として組織的な不正が明らかになるのでもなければ、同社に対する委託を打ち切る意図はないと述べている。

| プログラム | 概要 | 期間 |

|---|---|---|

| 就業体験 (Work experience) |

就業経験のない16~24歳層で、13週間超の求職者手当受給者が対象。受け入れ先企業で週25~30時間就労、参加中は求職者手当を受給する。参加は任意だが、受け入れ先で1週間を経た参加者が適切な理由なく中断する場合、2週間の求職者手当の支給停止となる。 | 最長8週間* |

| 業種別ワーク・アカデミー (Sector Based Work Academy) |

求職者手当受給者(年齢制限なし)が対象。小売、ホスピタリティ、介護などの業種における基礎的な資格の取得を目標に、官民の教育訓練機関(継続教育カレッジや民間訓練プロバイダ等)による訓練と就業体験が提供され、終了時には実際の求人の面接機会が提供される。参加は任意だが、就業体験と同様に中断に対しては給付停止の制裁措置あり。 | 最長6週間 |

| 義務的就労活動 (Mandatory Work Activity) |

3カ月を超えて求職者手当を受給している者(年齢制限なし)が対象。ジョブセンタープラスのアドバイザーが必要と認めた(受給者が就職や仕事を維持する上で必要な行動に関する理解を欠いていると判断した)場合、「地域コミュニティの利益になる活動」への参加を義務付けることができる。具体的には、住宅の保守作業、古い家具の補修、非営利団体での補助的活動のほか、明確にコミュニティの利益になる場合は、営利団体での就労も含まれる**。受け入れ先は、政府からの補助金を得て参加者を支援する。参加者は週30時間まで就労、求職者手当のほか、交通費・託児費用の支給が受けられる。適切な理由なく参加をやめた場合は、1回目が13週、2回目(前回の中止から12カ月以内)が26週の手当支給停止。 | 最長4週間 |

| ワーク・プログラム (Work Programme) |

ワーク・プログラム参加者(18-24歳層は通常9カ月超、25歳以上層は12カ月超の求職手当受給者、このほか就労困難者など。プログラムへの参加は最長2年。)のうち、就労支援の一環として、プロバイダーにより就業体験が提供された者**。 | 最長4週間 |

| ワーク・トライアル (Work Trials) |

求職者手当受給者(年齢制限なし)が対象。雇用主と参加者(受給者)の間で試用期間が合意される。参加は任意で、参加期間中は求職者手当等のほか、交通費等が実費で支給される。 | 最長6週間 (通常2週間) |

| 長期失業者向けコミュニティ・ワーク (Community work for long-term unemployed) |

4地域での試行の後、2013年から全国での実施が予定されているプログラムで、2年間のワーク・プログラムが終了しても仕事を得られていない求職者手当受給者が対象。週30時間のコミュニティ・ワークに従事する。参加は義務で、離脱者には給付停止措置が適用される。 | 最長6カ月 |

* 旧労働党政権で実施されていた就業体験プログラムは、就労期間を2週間に限定していたが、新政権は2011年1月、これを8週間に延長した。

** 雇用担当相は、失業者が義務的就労活動を通じて民間大企業での就労を強いられることはないと言明していたが、実際には大手の小売店などに派遣されていることが明らかになった(Channel 4の報道による)。

*** 雇用年金省(DWP)によるワーク・プログラムのプロバイダ向けガイダンスは、「参加を義務化しない場合、全国最低賃金規則が適用される」として、就業体験を提供する場合は参加を義務化(参加しない場合は手当の支給停止)するようプロバイダに求めていた。しかし、就業体験を任意参加とすべきとの受け入れ企業からの要請に対応する形で、ガイダンスからこの記述が削除されたという(同上)。

参考:Centre for Economic and Social Inclusion、Department for Work and Pensions、Channel 4ウェブサイト

注

- 16歳以上層では失業率が8.4%(0.1ポイント増-1995年以降最悪)、失業者数267万人(48000人増)。

- 一方で、政府の歳出削減策に伴い、従来の若者向けサービス等は縮小している。例えば、前政権が導入した、困難な状況にある若者を主な対象とする支援サービス(「Connexions」:イングランドで実施されているサービスで、パーソナル・アドバイザーが教育や就業から生活面まで広範な相談を受ける。2008年に国から地方自治体に事業が移管された)は、新政権による地方自治体の予算削減の影響で廃止が相次いでいるという。また、教育関連予算の削減等(教育継続給付(EMA)の廃止や大学の学費値上げなど)が、低所得層の若者を中心に教育訓練の機会を狭めているとの指摘もある。現地メディアの調査によれば、大学進学を諦めてアプレンティスシップへの参加を検討する若者も少なくないとみられる。

- NAO "Adult Apprenticeship"。ただし報告書は、19歳以上の参加者を分析したものであり、19歳未満の状況は分析に含まれていない。

- 就業体験への参加による参加者のメリットとしてはこのほか、受け入れ先から「勤勉で、チームワークに長けている」といった内容が記された紹介状が出されることなど。

- 大学生等によるインターンシップについても同種の批判がある。企業等がこうしたプログラムを通じて無給の参加者を受け入れる場合、シャドウ・ワークなどの訓練主体の内容であることが前提となるが、実際には通常の業務に従事させている場合も多いという。政府は訓練の実態を伴わない場合、少なくとも最低賃金の対象とすべきであるとしているが、現状は、希少なインターンシップの機会を得るために、大学の斡旋などで学生が企業に対して金銭を支払うケースもあるという。なお、企業と大学の協力関係のあり方について、政府の諮問を受けて専門家が2月にまとめた答申("A Review of Business-University Collaboration")は、エンプロイアビリティを重視した教育内容の転換や、企業からの学生の受け入れなどと併せて、教育課程へのインターンシップの組み込みを推進すべきであるとしている。ただし、長期にわたる無給での参加には一定の経済力が前提となることから、階層間で機会に格差があるとの批判も根強い。

- セインズベリー社は従来から政府の就業体験プログラムに参加しておらず、独自のプログラムに基づく受け入れを行っているが、同社の支店に対するA4e社(後述)による再三の勧誘を排して、自社制度の利用を徹底することを目的に、通達を出したという(Channel 4の報道による)。

- Right to Workは無給労働自体に反対する立場から、他のプログラムでも制裁措置を廃止すること、また賃金支払いの義務化を求めて、引き続き抗議運動を展開するとしている。

なお現地報道によれば、障害や病気を理由に雇用・生活補助手当を受給している就労困難者にも、就業体験を義務付ける案が現在検討されている。失業者と同様、給付停止の制裁が設けられ、また目下のところ期間の上限が明示されていないことから、現状では無期限の無給労働を強いられる可能性が指摘されている。 - 成人および若年の長期失業者が予想を超えて増加したことによる。一方、就労困難者などの相対的に支援が困難な層の支援は、事前審査の遅滞によりジョブセンター・プラスからの紹介件数が低調な上、実際に支援が開始された比率も長期失業者の9割前後に比して7~8割と低い。

- 同社の複数の事業所が、文書の偽造や継続的な雇用の偽装などで不正に委託費を得ていたとみられるほか、支援プログラムの参加者が同社内で無給労働に従事していた、あるいは非営利組織に対して無償による支援サービスの提供を求めていたなど、多くの問題が報じられている。さらに、受託事業における成果が不振であるにもかかわらず、経営者に多額の配当金が支払われていることや、経営層が私的に所有する不動産に対して同社が賃貸料を支払っていたことなども、批判の対象となっている。

同社の代表を務めるEmma Harrisonは、現政府の任命により「困難を抱える家庭」の就業支援に関するアドバイザーも勤めていたが、一連の批判的な報道をうけてこれを辞退、さらに同社の経営からも退いた。

参考資料

- Department for Business, Innovation and Skills

、Department for Work and Pensions

、Department for Work and Pensions 、Office for National Statistics

、Office for National Statistics 、National Audit Office

、National Audit Office 、Centre for Economic and Social Inclusion

、Centre for Economic and Social Inclusion 、Review of Business-University Collaboration

、Review of Business-University Collaboration 、The Guardian

、The Guardian 、Channel 4

、Channel 4 、Telegraph

、Telegraph 、BBC

、BBC ほか各ウェブサイト

ほか各ウェブサイト

2012年3月 イギリスの記事一覧

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2012年 > 3月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題、若年者雇用

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス