JILPTリサーチアイ 第79回

なぜWell-beingを「幸せ」と訳すのでは足りないか?

2023年11月29日(水曜)掲載

1. 「崖っぷち」にある日本のWell-being

Well-beingは生活の質をあらわす概念として、こんにち各国の公共政策において重要な位置を占める。日本でも近年、学術的な議論や政策の場に限らず、企業経営やマスメディアで「ウェルビーイング」という言葉を広く目にするようになった。本稿では労働との関連において、Well-beingという概念をどのように理解し位置づけるべきかを論じたい。

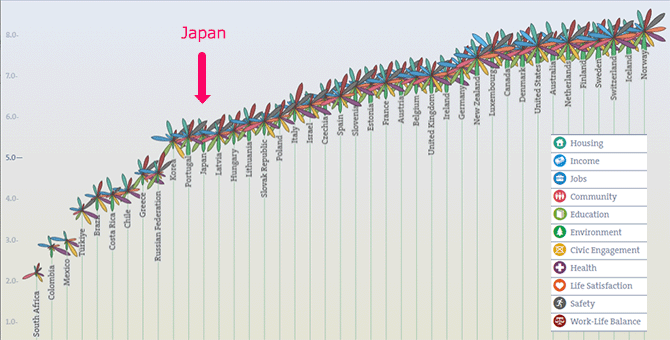

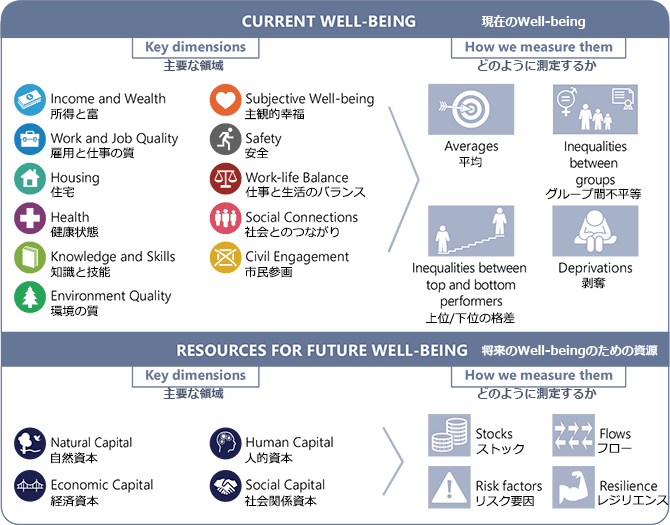

Well-beingの定義には、いまだ唯一の定まったものはない。多くの国や国際機関がWell-beingを定義し、それを測定するための具体的な指標を開発している[注1]。Well-beingは多元的な要素で構成され、個人のレベルについて論じることも、組織や社会集団のレベルについて論じることも可能である。たとえば、OECDは"Better Life Index"という指標を構築し、加盟各国のWell-beingを評価してその結果を公表している(OECD, 2020)[注2]。図1は、そのフレームワークの概要を示したものである。

図1 OECD Well-beingフレームワーク

出所:OECD (2020), Figure1-1を元に著者が訳を追加

まず全体は、現在のWell-beingの層と、将来のWell-beingにつながるリソースの層という、2層から構成される。前者は11の領域(Key Dimensions)から構成され、「所得と富」「雇用と仕事の質」「住宅」「健康状態」「知識と技能」「環境の質」「主観的幸福」「安全」「仕事と生活のバランス」「社会とのつながり」「市民参画」と、生活の豊かさを多面的にとらえている[注3]。それぞれの領域について、社会全体の平均値を測定することに加えて、グループ間の不平等や、恵まれている人とそうでない人の間の格差、剥奪の状況なども測定される。

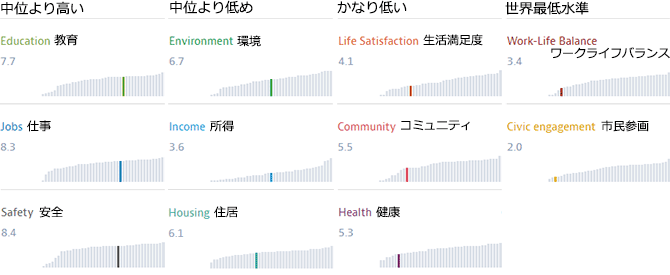

図2は、この"Better Life Index"を用いて各国を評価した結果を、図の右から総合得点の高い順に並べたものである。右から順にみていくと、トップはノルウェーなど北欧諸国が占めており、その次に西欧諸国・オーストラリア・アメリカなどが並ぶ。日本はというと、図の左寄りの下から12番目に位置している。日本とほぼ同じ位置にポルトガル・韓国があるが、それより左側にある国はロシア・ギリシャ・チリ・コスタリカ・ブラジル・トルコ・メキシコ・コロンビア・南アフリカなどである。日本より左側ではまるで崖が崩れるように急速にWell-beingの水準が下がっており、日本のポジションは文字どおり「崖っぷち」であることが分かる。

当然ながら、なぜ日本のWell-beingはこんなにも低いのかという疑問がわくだろう。図3は、このOECD Better Life Indexの11の領域について、日本の評価結果を示している。各グラフ中、色のついている棒が日本の評価結果で、その位置によって加盟国中の順位が分かる。最も左側の列には、順位が比較的高めの項目を並べており、「教育」「仕事」「安全」が該当する。その右は、順位が真ん中よりやや低めの項目で、「環境」「所得」「住居」がある。さらにその右は順位がかなり低い項目で、「生活満足度」「コミュニティ」「健康」が該当する。そして一番右側の列は、順位が最下位に近い項目で、「ワークライフバランス」「市民参画」が該当する。

この結果は、多くの人にとって驚きではないだろうか。これまで日本が誇ってきた「教育」「仕事」「安全」ですらもはや中位よりもやや高い水準にすぎず、「生活満足度」や「健康」はかなり低い。対象国のうちには政治や経済が深刻な状況に直面する国々もあることを踏まえると、「ワークライフバランス」と「市民参画」がほとんどの国よりも低いことは、ショッキングである。だがこれが国際的な基準で測定した、日本の生活の質の実態である。

そもそもOECDが生活の質を図るのにこうした多元的な指標を開発した背景には、これまで長いあいだ社会の発展をGDPという画一的な指標で測定してきたこと、そうした経済至上主義が世界規模での様々な問題を引き起こしていることへの反省がある[注4]。このBetter Life Indexは、一国の発展はもはや経済だけでは測れず、生活の様々な面を多元的に捉えるべきとする考え方を具体化したものである。したがって日本の評価結果が低いことは、日本で長らく経済が重視される一方で生活のさまざまな面が相対的に軽視されてきたこと、いまだそうした政策の転換が十分に進んでいないことを示しているといえる。

2. 「主観的ウェルビーイング」が好きな日本

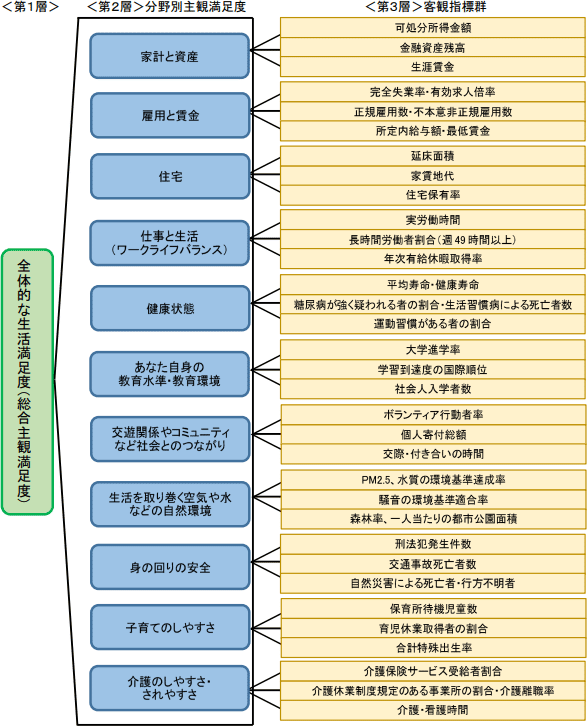

このような生活の質を多元的にとらえるOECDのアプローチに対して、日本における「ウェルビーイング」の概念は、多くの場合「満足度」や「幸福度」といった主観的な面に焦点が当てられる傾向がある。たとえば、内閣府は「満足度・生活の質を表す指標群(Well-being ダッシュボード)」という独自の指標群を策定している。図4は、その体系図を示している[注5]。

図4 内閣府Well-being ダッシュボード体系図

出所:内閣府(2023)図表2-2-1より引用

「Well-being ダッシュボード」は、OECD Better Life Indexをベースに作成されているため、一見するとよく似た項目が含まれている[注6]。しかしよく見ると両者には小さくない違いがある。とくに以下の3つの点を指摘しよう。

第一の違いは、「主観的ウェルビーイング(SWB, Subjective Well-being)」の位置づけである。OECDのフレームワークでは、SWB(主観的ウェルビーイング)は、あくまで11ある領域のうちのひとつに過ぎない。しかし、内閣府の枠組みでは、「主観的ウェルビーイング」が他の領域よりも格上げされ、「<第1層>全体的な生活満足度(総合主観満足度)」として最上位の指標として位置づけられている。先に見たとおり、日本の「主観的ウェルビーイング」は国際的に見て決して高くないが、内閣府の指標群ではWell-being概念を代表するものと位置づけられ、これを高めることが政策目標とされている。内閣府の報告書をたどると、政策決定の過程でWell-being概念の理解が次第に「満足度」に収斂していったことが分かる(内閣府 2020など)[注7]。

第二の違いは、OECDの指標では11の領域がそれぞれ客観的な項目によって測定されているのに対して、内閣府の指標ではそれに対応する「客観指標群(第3層)」があるものの、その上位に別途「分野別主観満足度(第2層)」が設けられている。つまりOECD指標は状態の客観的な測定に重点がおかれているのに対して、内閣府指標では主観的な満足度が重視されている。

第三に、内閣府の指標では、OECDの指標にある11の領域を若干組み替えており、「子育てのしやすさ」「介護のしやすさ」が新たに追加されている。かわりに外された領域は、第一層の指標に格上げされた「主観的ウェルビーイング」と、評価の最も低かった「市民参画」である。内閣府の報告書は「市民参画」を除外した理由として、「『政治、行政、裁判所への信頼性』については、過去研究により生活満足度への説明能力が低いことが確認されたため」ダッシュボードの対象から除外することとしたと説明している[注8]。だがこの「市民参画」が極めて低い評価結果であったことは、当該領域が日本社会にとってもっとも改善が必要な領域であることを示唆しているのであって、これが国内でのウェルビーイング政策の枠組みから外されてしまったことは大変残念である。

以上の例から、日本でウェルビーイングが議論される際、「満足度」など主観的側面に焦点が当たる傾向が強いことがみてとれる。この傾向は学術研究の分野でも顕著で、「ウェルビーイング」という用語を含む論文を検索すると、その多くが心理的側面に焦点をあてたものとなっており、具体的指標として「満足度」や「幸福度」が採用されている。つまり、国連やOECDで用いられているWell-being概念が多元的なのに対し、日本で用いられるウェルビーイング概念は主観的側面に限定されがちなのである。「主観的ウェルビーイング」はたしかにWell-being全体にとって重要な構成要素だが、それだけでは到底Well-being全体をカバーすることはできない。日本におけるこうしたウェルビーイングの捉え方は、本来Well-beingという概念がもつ意義を捉え損なう懸念がある。

3. 本人が満足していればそれで良いか

なぜWell-beingを「幸福度」や「満足度」といった主観的な側面に限定してはならないのか。その理由は単純で、本人が主観的に満足していればそれで良し、とは限らないからである。仮に本人が自分で幸せを感じて満足しているとしても、客観的にみればひどい状態に置かれていることがある。この点は、ノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・センが、経済学における「効用(Utility)」概念を批判する議論にみてとれる[注9]。センは次のように述べる。

極端な苦難と欠乏の中にあると、人はいつまでも悲しんだり文句を言ったりしないし、状況が劇的に改善するのを望むことすらしなくなる。生きていくうえでは、改善しそうもない困難にはうまく折り合いをつけるほうがずっとよいし、ちょっとした気休めを楽しみ、実現しそうもないことは最初から望まないほうがよい。そういう状態にある人間は、たしかにひどく剥奪され狭い生活に閉じ込められているのだが、どの程度欲求が満たされているかという観点、あるいは快楽と苦痛のバランスという観点でみれば、それほど悪い状態ではないかもしれない。たとえ彼/彼女が十分な栄養を取ることも、きちんと衣服を着ることも、最低限の教育を受けることも、住む家すら保障されていなかったとしても、「効用」という概念でみている限りは「剥奪度」はまったく曖昧になってしまう。(Sen 1995 [1992]: p.6 , 拙訳)。

人間の主観(効用や満足度)は必ずしも客観的な状況の反映ではない。だから主観的な面を過度に重視することは、その人が客観的には剥奪された状況に置かれているかもしれない実態を軽視し、ときに状況を正当化してしまいかねない。このセンの問題提起は、日本における雇用形態間格差の問題を考えるうえで重要な意味を持っている。広く知られているように、日本の労働市場には正規雇用と非正規雇用という全く異なる働き方が存在し、両者の間には非常に大きな処遇の格差がある。また、この「非正規雇用」が「性別」と深く関連していることも、周知の事実である。つまり、非正規雇用のうち7割は女性によって占められており、また女性の雇用労働者のうち5割超は非正規雇用として働いているという事実がある[注10]。こうした状況に対してはこれまで長らく、本人が自ら非正規雇用という働き方を選択したこと、また非正規雇用の女性において生活満足度や仕事満足度が正規雇用と比較しても低くないことをもって、問題ではないとする見方が優勢であった[注11]。

労働政策もこうした見方を踏襲し、「不本意非正規」というカテゴリーを重視してきた。「不本意非正規」とは、非正規雇用を選択した理由が「正規雇用の仕事が見つからないため」など、本人の意志に反してやむを得ず非正規についている人を指している。労働政策でも学術研究においても「不本意非正規」こそが問題であり正規雇用への移行が求められると位置づける反面、みずから進んで非正規雇用を選択した人は問題ないとみなされてきた。この枠組みは現在でも有効であって、先にあげた内閣府の調査報告書においても、次のように記載されている。すなわち「非正規雇用のうち、不本意非正規雇用については、求職者(失業者)よりも満足度が低い。満足度の観点からは、不本意非正規を減少させることが非常に重要であると言える。このため、ダッシュボード指標として、不本意非正規雇用者数を新たに採用することとする」(内閣府 2020: 15)。また、別の報告書(内閣府 2023: 40)では、「不本意非正規」と「それ以外の非正規」を分けて分析したうえで、「それ以外の非正規」の満足度は「正規雇用」とほとんど差がないことが明らかにされている。「それ以外の非正規」とは、「自分の都合のいい時間に働きたいから」「家事・育児・介護等と両立したいから」などの理由で非正規雇用に従事する人である。

しかし、振り返ってみれば、こうした見方が非正規雇用全体の処遇改善を遅らせた面があることは否めない。大沢真理は1990年代に次のように指摘している。

女性は「自由な選択」によってパートにつくという見方が、以前として根強いのも事実である。(略)彼女たちの都合や好みによってパート就労が選ばれているなら、低賃金も無権利もさほど問題ではないという判断につながるだろう。事実、『ジュリスト』1993年4月15日号の「<座談会>パートタイム労働をめぐる現状と課題」において、日本労働研究機構研究所長であり、労働省のパートタイム労働問題に関する研究会の座長でもある高梨昌は、パートの現状について「かなり自由に選択できて」いる、「差別かどうかわからない・・・区別だ」と、右の趣旨の発言に終始する。(略)だがここで、女性たちの「選択」がどれほど本当に「自由」か問いかえす必要がある(大沢, 2020[1993]: p.83-84)。

OECDのWell-beingフレームワークでは、「主観的ウェルビーイング」に加えて、「仕事(Work and job quality)」や「所得と資産(Income and wealth)」という領域が別に評価される。このことは、本人が自ら進んで選んだかどうかにかかわらず、また満足しているかどうかにかかわらず、賃金や労働時間等の労働条件は絶対的な基準を満たしていることが重要なのだという考え方をあらわしている。

だがその先に進むに当たって難しいのは、「自分はこれで満足だ」という人に対して、いったいどのような論理によって、第三者がその状況は十分ではないと評価することが可能なのかという点である。それには「主観」を超えた、あらたな基準が必要となる。この問題に対してアマルティア・センが提案したのが、「ケイパビリティ(Capability, 潜在能力)」の概念である。そこでは、本人が現状にどれくらい満足しているのかではなく、本人にどのような選択をする自由が与えられていたかが重視される(Sen 1995 [1992])。

ケイパビリティ概念において中核的に重要なのが「自由」である。人々がみずから信じるものにしたがって良き人生を送ろうとするときに、どれほどの選択の自由を持っているかということが重要なのだ。人々がある暮らしをしているときに、それしか選択することができなかったのか、他にも選択できたがあえて自分のやりたいこととしてそれを選択しているのか、その違いを重視する(Sen 1995 [1992])。「非正規雇用」の話に戻せば、しばしば女性たちはみずから「非正規雇用」を選んだといわれる。たしかに、いかなる労働供給もそれが強制労働でない限りは、個人が選択した結果である。しかし実際のところ、女性雇用者の過半数が非正規雇用で働くこんにち、どれほどの女性が他の選択肢が与えられていたといえるのだろうか。実質的に他の選択肢が奪われているならば、ほんとうの意味で選択の自由を持っているとはいえない。

経済学理論は、個人がみずからの効用最大化を目指して行動を選択すると考えるが、そこでは個人が選択の自由を有することが前提である。だが、日本の労働市場においてこの「自由」がどの程度成り立っているのかは、あらためて検証される必要がある。仕事を選ぶ自由、労働時間や働き方を選ぶ自由、働く場所を選ぶ自由、転職する自由。禿あや美(2017)はこうした自由を検討し、日本の労働市場では様々な制度や慣行を通じて労働者の「自己決定」が抑制されている指摘している。労働市場における「満足度」や「幸福感」などは、本来これらの自由とセットで評価されるべきだろう。労働市場において、自由がどのように配分されているのか、誰がより多くの自由を持っているのか、また人々の自己決定は労働条件・主観的な満足度・健康などのアウトカムとどのような関係にあるのかなどは、今後の重要な研究テーマである。

4. Well-beingで「企業中心社会」をおりる

最後にWell-being概念が問いかける、重要な問題を考えよう。国連やOECDが「生活の質」を表す概念としてWell-beingに注目する背景には、もはやGDPで豊かさは測れないという認識がある(村上・高橋 2020)。「GDP」は国の経済活動を生産量に注目して集計した指標である。第二次大戦後2000年代にいたるまで、経済活動の大きさが各国の発展の度合いをあらわすという考え方にもとづいて、GDPは国の豊かさを測る指標として広く使われてきた。つまるところそれは経済至上主義であり、生産主義であった。だがそうした価値観に基づく経済政策が、国内でもグローバルにも富の偏在と不平等をもたらし、深刻な環境破壊をひきおこすなど、社会の持続可能性を危うくしているという反省が広がり、新しい「豊かさ」の定義と政策目標が模索されるようになった(Stiglitz et al, 2009)[注12]。したがってWell-beingを新たな政策目標とすることは、GDPが象徴してきた世界を反省し、そのオルタナティブを求めることを意味する。この視点は、日本社会においてとくに重要である。なぜなら日本こそ、これまで経済至上主義・生産主義に深く囚われてきたからである。近年、日本では「ウェルビーイング」を企業経営に取り入れようという関心が高まっている。企業が社員のウェルビーイングに配慮するのは歓迎すべきことだが、上に述べたようなWell-beingという概念の出自を考えるとき、企業におけるウェルビーイング推進に留保をつけたい理由が3つある。

1つ目は、Well-being概念の意義が十分理解されず、しばしば「GDP」と同じ枠組みで捉えられがちなことである。GDPで重要なのは「総量」と「成長」であった。だが、Well-beingは多いほど良い、増えれば良いというものではなく、むしろ「不平等」を問題にする。だからこそOECDの指標では、社会の中で豊かな人と貧しい人の間、あるいは男女間などの社会集団間でWell-beingの格差がないことを重視する(図1の右側を参照のこと)。したがって企業が達成すべきWell-beingとはなによりも、すべての人が健康で文化的な生活を送るためのディーセントな労働条件がすべての構成員に保障されることである。労働市場全体でみれば、不利な立場にある人──いわゆる非正規雇用、自営業やフリーランス、失業中の人々──に対してWell-beingが優先的に配慮され行き渡ることを目指さなければならない。企業が自社の社員が生き生きとやりがいをもって働けるよう、ウェルビーイング推進に取り組むのは大変結構なことだ。しかしその対象には正社員にとどまらず非正規雇用も当然含まれるべきであり、雇用形態間の格差を不問にしたままの「ウェルビーイング経営」では、どこか表面的で誠実さに欠けるという評価をまぬがれないだろう。

2つ目の懸念はシンプルで、企業における「ウェルビーイング」が多くの場合「生産性向上」の文脈で語られることである。一般に、ウェルビーイングが向上すると、社員のエンゲージメントが高まり、生産性が向上するとされる。たしかに、ウェルビーイングが高まれば、結果的に生産性が向上することもあるだろう。だが、生産性向上が「目的」でウェルビーイングがそのための「手段」とされるなら、それは本来のWell-beingの趣旨からして、本末転倒というほかない。Well-beingは何かの目的に奉仕するものではなく、それ自体が保障されるべきものだからである。もっとも、こうした問題も結局のところ、Well-beingを満足度や幸福感といった主観的な側面に限定することから生じる問題であって、本来のWell-beingという概念は生活のさまざまな物質的基盤を含むという形で捉え直すと、その実現はとうてい企業という場に収まるようなものでないことは明らかである。

3つ目はもう少し複雑で、日本において企業にWell-beingの実現を頼ることは、かえって社会のWell-beingを阻害しかねないと考えるためである。その理由を説明しよう。そもそもWell-beingが目指す生活の豊かさは、それほど新しいものとはいえず、日本は少なくとも30年前から同じような問題に取り組んできた。産業を育成し生産量を拡大することを長らく国家的な目標としてきた日本は、1980年代にはアメリカについて世界第2位の経済大国となったものの、すでにその頃には生活に豊かさを欠いた日本社会のひずみは明らかであった。大沢真理は1990年代はじめに、大企業の利害が個人や社会の利益よりも優先されるような日本社会を、「企業中心社会」と批判した(大沢 2020 [1993])。大沢が指摘するように、当時、政府や企業もこうした問題に大いに危機感をつのらせており、1990年代には『生活大国5か年計画』など、国を挙げて経済至上主義から生活重視への転換が目指された[注13]。そこでは、経済運営の基本方針を「単なる効率の優先から社会的公正にも十分配慮した視点へ」転換し、個々人に「自己実現の機会が十分与えられたより自由度の高い社会を実現すべきである」とうたわれている(大沢 2020 [1993]: 4)。

読者は、これらの文言が近年の日本における「働き方改革」[注14]や「新しい資本主義」[注15]等のレトリックによく似ていることに驚かないだろうか。このことが示すのは、日本が取り組むべき課題と目指すべき社会のあり方が、この30年間ほとんど変わっていないということである。大沢は、30年前の政策では「企業中心社会」から脱却を目指す政府のコミットメントが不十分だったと評価する。たとえば『生活大国5か年計画』で政府が示した提言内容は、「個人を中心とした価値観を形成する」「会社はノルマを廃止する」「労働時間短縮のため残業割増賃金率をひきあげる」「会社も個人も社会貢献活動にとりくむ」「『会社人間化』を助長する社宅建設を見直す」などであった(大沢 2020 [1993]: 19)。「企業中心社会」から脱するための施策がまさに企業頼みというのは、これまたおかしなことではないだろうか。結局、それから30年たった2020年の時点では、社会がいっそう企業優位に傾いてしまったことを、大沢はデータにもとづいて明らかにしている(大沢 2020 [1993]: 281-284)。

日本社会はいまも同じ問題を引き継いでいる。OECDのBetter Life Indexで世界最低水準の評価結果だったのが、「ワークライフバランス」と「市民参画」であった。会社における長時間労働が会社以外での活動の欠如をもたらしているとすると、これらはまさに企業中心社会の弊害であると理解できる。この日本社会におけるWell-beingを改善するためには、企業経営にウェルビーイングを取り入れるだけでは不十分だろう。社会における企業主義の過剰、生産主義の過剰、労働の過剰──それが30年前から変わらぬ日本社会の病理であり、むしろいかに企業の外側でWell-beingの実現を推進していくかが重要なのだ。働く人々が企業のなかでのWell-beingを高めることもよいが、むしろそこから「降りて」企業以外の場でのWell-beingを高めることにより注力すべきなのである。

だがここで問題なのは、今の日本社会は「企業中心社会」を降りる自由が極めて小さいということだ。生産活動も社会保障もこれまで多くのことを企業セクターに頼ってきたために、そこから降りたときに個人が獲得しうる生産手段や社会的保護がきわめて限られている。その意味で、日本は「ケイパビリティ」の小さな社会だ。したがってWell-beingを高めるための政府の役割は、これまでの資源配分のあり方を抜本的に変えることを目指し、企業セクターの外側に多くのリソースを投入し、企業に頼らない活動や社会的保護を厚くする必要がある。日本社会のWell-beingを高めることは、これまでの企業に偏重した社会のあり方から脱却することと切り離せない。

GDPにかえてWell-beingを政策目標にしようとする世界的な取り組みは、これまでの生産主義・経済至上主義を反省し、そうした社会の構造そのものを組み替えることを目指している。そうして開発された国連やOECDのWell-beingのフレームワークは、私達がどのような社会を目指すべきか、その方向性を示すものである。だからWell-beingという概念を、私達がすでになじんだ世界にあてはめて既成の「幸せ」を測る道具にするのでは到底もの足りないのであって、むしろこれから実現していくべき社会や私達がまだ知らない「幸せ」のあり方を見出していくための地図としていきたい。

JILPTでは、今年度から健康とウェルビーイングをテーマにしたパネル調査を実施している[注16]。本調査は、同一人物を半年ごとに追跡する予定で、人々のウェルビーイングの計測も大きなテーマとなっている。人々のウェルビーイングは労働のあり方とどのような関係にあるのか。とくに賃金・労働時間・仕事の特性・職場の特性などは、健康や主観的な幸福感などとどのような関係にあるのか。人々のウェルビーイングは労働市場でどのように分布しているのか。調査結果と研究成果は当機構のホームページなどで随時発表していく予定である。ご期待いただきたい。

脚注

注1 Lee Kum Sheung Center for Health and Happiness, Harvard T.H. Chan School of Public Health![]() ; ウェルビーイングについての多様な定義や指標について詳細な説明が掲載されている。

; ウェルビーイングについての多様な定義や指標について詳細な説明が掲載されている。

注2 OECD, Better Life Initiative: Measuring Well-Being and Progress![]()

注3 日本語訳はOECD" How's Life? 2020 : Measuring Well-being"![]() の日本語版Webサイトによる。

の日本語版Webサイトによる。

注4 村上由美子, 高橋しのぶ. (2020). 「GDP を超えて-幸福度を測る OECD の取り組み」. 『サービソロジー』, 6(4), 8-15.

注5 内閣府, 2023, 「満足度・生活の質に関する調査報告書 2023 ~我が国のWell-beingの動向~(PDF: 55ページ)![]() 」

」

注6 内閣府, 2020, 「『満足度・生活の質に関する調査』に関する第4次報告書(PDF: 3-4ページ)![]() 」

」

内閣府は2019年より「満足度・生活の質に関する調査![]() 」を行っており、その調査結果を報告書として公表している。

」を行っており、その調査結果を報告書として公表している。

注7 内閣府(2020)3ページ・脚注2によると、ダッシュボード構築にいたる政策決定が次のとおり説明されており、Well-being概念の理解が次第に「満足度」に収斂していることが分かる。「骨太方針 2017 では、『人々の幸福感・効用など、社会のゆたかさや生活の質(QOL)を表す指標群(ダッシュボード)の作成に向け検討を行い、政策立案への活用を目指す』、骨太方針 2018 では、『国民の満足度、生活の質が向上されるよう、満足度・生活の質を示す指標群を構築するとともに、各分野の KPI に関連する指標を盛り込む』、骨太方針 2019 では、『我が国の経済社会の構造を人々の満足度(Well-being)の観点から見える化する「満足度・生活の質を表す指標群(ダッシュボード)」の構築を進め、関連する指標を各分野のKPIに盛り込む』、骨太方針 2020 では、『人々の満足度(Well-being)を見える化し、分野ごとの KPI に反映する』とされた。」

注8 内閣府(2023)p.54 脚注を参照。

注9 「効用」は個人が感じる快楽や満足など「主観的側面」を指し、経済学理論の重要な構成要素である。

注10 総務省, 「令和4年就業構造基本調査 結果の要約(PDF)![]() 」表2より著者計算。

」表2より著者計算。

注11 佐藤博樹は非正規雇用の満足度の高さを指摘し、「非正規雇用」は女性に多様な働き方の選択肢を提供しうるものとして積極的に評価しうると主張した(Sato 2001)。こうした佐藤の主張に対して、大沢真理は同じ調査のデータに基づいて批判した(大沢2001, Osawa 2001)。この点に関する、佐藤・大沢・チャールズ・ウェザーズの論争はSato et al. (2001) を参照。

注12 Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress.

注13 1991年には国民生活審議会が『個人生活優先社会を目指して』という報告書を出し、1992年には経済審議会答申『生活大国5か年計画─地球社会との共存をめざして』が閣議決定される。

注14 働き方改革実現会議, 2017, 「働き方改革実行計画(PDF)![]() 」

」

注15 内閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023改訂版(PDF)![]() 」

」

注16 JILPT 記者発表『JILPT個人パネル調査「仕事と生活、健康に関する調査」(略称:JILLS-i)第1回調査結果』(PDF:1.0MB)

参考文献

- 大沢真理,2001, 「非正規は差別されていないか」 上井 喜彦・野村 正実編 『日本企業理論と現実』ミネルヴァ書房, 55-82.

- 大沢真理,2020 [1993], 『企業中心社会を超えて : 現代日本を<ジェンダー>で読む』, 岩波書店.

- 禿あや美, 2017, 「雇用・労働における『自己決定』の確立」, 神野直彦・井手英策・連合総合生活開発研究所編, 『「分かち合い」社会の構想』, 岩波書店.

- 内閣府, 2020, 「『満足度・生活の質に関する調査』に関する第4次報告書(PDF)

」

」 - 内閣府, 2023, 「満足度・生活の質に関する調査報告書 2023 ~我が国のWell-beingの動向~(PDF)

」

」 - 村上由美子, 高橋しのぶ, 2020, 「GDPを超えて-幸福度を測るOECDの取り組み(PDF)

」. 『サービソロジー』, 6(4), 8-15.

」. 『サービソロジー』, 6(4), 8-15. - OECD (2020), How's Life? 2020: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9870c393-en

.

. - Osawa, Mari. 2001. "People in Irregular Modes of Employment: Are They Really Not Subject to Discrimination?" Social Science Japan Journal 4: 183-199.

- Sato, Hiroki. 2001. "Atypical Employment: A Source of Flexible Work Opportunities?" Social Science Japan Journal 4: 161-181.

- Sato, Hiroki, Osawa, Mari, and Weathers, Charles. 2001. "'Atypical' and 'Irregular' Labour in Contemporary Japan: The Authors Debate." Social Science Japan Journal 4: 219-223.

- Sen, Amartya K, 1995 [1992], Inequality Reexamined: Russell Sage Foundation; Harvard University Press.

- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi. J. P. 2009. Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress (PDF)

.

.