JILPTリサーチアイ 第42回

テレワークは今後も定着していくか?

生産性の高いテレワーク実現に向けた方策提言

─JILPT新型コロナの雇用への影響 6月企業調査からの示唆─

2020年7月31日(金曜)掲載

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府による緊急事態宣言が出されて以降、多くの企業でテレワークの取組みが進められてきた。実際に、JILPTが6月実施した「新型コロナウイルス感染症が企業経営に及ぼす影響に関する調査」[注1]においても、テレワークを実施した企業割合は本年2月時点での7.0%から、3月は24.2%、4月は54.8%、5月は55.8%と急激に伸びていることが分かる。一方、緊急事態宣言が解除されて以降の状況として、6月末から7月頭の状況を調査した東京商工リサーチ[注2]では、前回調査時(5月末から6月頭)の56.4%から31.0%まで割合が低下していることが報告されている。

そもそも政府は、ワーク・ライフ・バランスの実現に資する手段として長年に渡ってテレワークを推進してきたものの、従来の労務管理が選択されやすいがために企業の行動変容までつながりづらかった。しかし、Withコロナの時代において、人々の接触機会を減らしながら、経済活動を可能にする一手段として、テレワークの活用が位置付けられている。最近では東京を中心に大都市圏において再度感染者数が増加する中、7月26日の西村経済再生担当相の記者会見において、テレワーク実施割合を7割にするよう経済界に要請するという報道[注3]もあるように、感染抑制の手段としてのテレワークには引き続き大きな期待が集まっている。

こうした流れが今後、元の木阿弥となってしまうのか、しまわないのか、企業の今後の人材マネジメントを調査した今回のJILPT企業調査からどのような示唆が得られるか、分析していくこととする。

同調査では、コロナウイルス感染が本格化する前にすでにテレワークを実施していた企業(2月時点の割合:7.0%)と、3月からテレワーク導入を進めた企業(3月から5月に実施した割合:50.8%)を識別することができ、それぞれのグループにおいて、同調査にある「在宅勤務(テレワーク)の環境整備を進め、活用を本格化する」あるいは「在宅勤務(テレワーク)よりも職場での勤務に戻していく」と回答した企業割合をみていく。

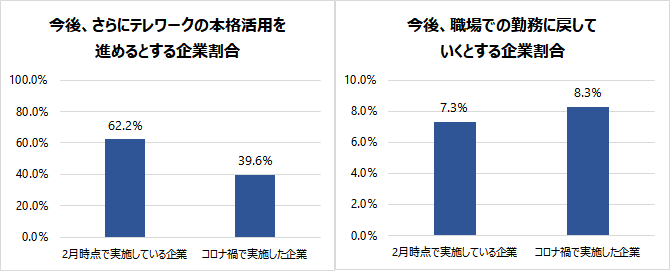

図1にあるように、既にテレワークを実施してきた企業ほど今後さらに本格活用を進める企業割合は高くなっているが、コロナ禍で新たにテレワークを導入したと考えられる企業においても約4割が本格活用を進めると回答している。また、テレワークから元のように職場での勤務に戻していく企業割合はいずれも1割を切っていることから分かるように、多くの企業で、テレワークが今後も定着する可能性があることを示唆している。

図1 テレワークの活用を進める企業と職場での勤務に戻す企業の割合

注:JILPT6月企業調査の個票を再集計。2月におけるテレワーク実施企業数:82社、コロナ禍でのテレワーク実施企業数:614社。

テレワークの実施可能性は対人でのサービスが必要となる事業特性や職業特性によってはそもそも困難という事情もあるが、実施可能な業務については感染抑制と経済活動の両立を目指す観点からも、あるいはワーク・ライフ・バランスの観点からも推進されるべきであろう。しかしながら、この動きを一過性で終わらせないために、考慮すべき課題が様々存在する。

企業にとっては、テレワークの導入によって生産性が低下するかどうかは死活問題となる。コロナ禍におけるテレワークの生産性に対して、個人の主観的な評価では肯定的・否定的に捉える結果が混在[注4]しており、客観的なデータはまだ確認できず、過去の先行研究でも評価は定まっていない。また企業にとっても、労働者にとっても労務管理・業務管理は課題となる。労働時間の管理方法として適切な技術導入がなされているか、また業務指示の時間が決まっていなければ長時間労働の要因ともなりかねず、適切な労務管理が求められる[注5]。また多くの調査が指摘するように、業務上のテレワークの課題として、社会の意思決定の仕方、書類の電子化、社内システムへのアクセスなどが挙げられており、全社的な業務見直し、システム導入が求められることとなる。

一方、労働者の多くは通勤負担の軽減からテレワークには肯定的な意見が多いが、家庭内の環境整備は必ずしも追い付いていない場合もあり、通勤費用の代わりにITシステム・光熱費等の支援といった新たな手当ても必要となるかも知れない[注6]。さらには、学校休業下での子供の面倒をみながら仕事をすることへの負担、生産性への低下が指摘されているように[注7]、テレワークを進めるための養育環境も検討に値する。

また、テレワークはある程度社内で仕事のカタチを習得した者にとってはそれほど問題にならないが、業務フロー、社内特有の文化、仕事のやり方などに熟知していない新人にとっては大きな負担となることが予想される。実際に人材育成への懸念を課題と挙げる企業も多い。また、革新的なアイデアを形作る際には、対面でのコミュニケーションが求められるとする研究もあるように、長期的な生産性への影響を考慮すれば、実際にはテレワークとともに、一定程度は職場において対面で仕事をする必要性もあり、両者がMixされた働き方が今後は求められるであろう。

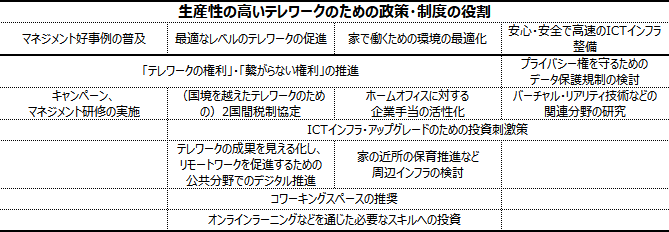

こうした課題への対応策としてはOECDがまとめる政策集は参考になる(図2)[注8]。多くの国々でWithコロナの時代でテレワークが進展する中、テレワークのデメリットを最小化し、メリットを最大限享受するための方策が打ち出されている。労務管理のベストプラクティス等の企業支援、ICTリテラシー醸成等の労働者のテレワーク可能性を広げる取り組み、さらにはright to disconnect含む法制度面での整備と言ったことも視野に入るであろう。

日本政府は骨太の方針において「新たな日常」構築の原動力となる集中的投資としてデジタルニューディールを打ち出し、テレワークを強力に推進することとしている。こうした取組み含め、労働市場のNew normalとは何か、骨太な政策展開がなされていくことを期待したい。

図2 生産性の高いテレワークのための政策・制度の役割

注:OECD(2020)「Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: How can public policies make it happen?」から筆者作成

脚注

注1 『「新型コロナウイルス感染症が企業経営に及ぼす影響に関する調査」(一次集計)結果(2、3、4、5月の変化を6月に調査・企業調査)』(PDF:1.1MB)

注2 第6回「新型コロナウイルスに関するアンケート」調査 : 東京商工リサーチ![]()

注3 企業に「在宅7割」要請へ 大人数会合自粛を―政府:時事ドットコム![]()

注4 例えば、肯定的な結果としては【調査発表】テレワーク実態調査 (前編)結果(リクルートマネジメントソリューションズ)![]() 。否定的な結果としては第2回テレワークに関する就業者実態調査(速報)(慶應義塾大学)

。否定的な結果としては第2回テレワークに関する就業者実態調査(速報)(慶應義塾大学)![]() 。

。

注5 注4のリクルートマネジメントの調査によれば、労働時間が減少する人・増える人の2極化があるという報告がある。

注6 リモート環境整備手当てを行っている企業は多い。メルカリは6万円「テレワーク手当」はIT以外の業界でも導入すべき?(やつづかえり) - 個人 - Yahoo!ニュース![]()

注7 The productivity pitfalls of working from home in the age of COVID-19 | Stanford News![]()

注8 Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: How can public policies make it happen? | OECD![]()