JILPTリサーチアイ 第3回

賃上げと労働市場

2014年7月16日(水曜)掲載

英文:Wage Increases and the Labor Market

5月25日の朝刊に掲載された日本経済新聞社の最終集計結果によると、本年(平成26年)春の賃金交渉の妥結状況(411社対象)は、額で6,298円、率で2.09%となった。前年の4.988円、1.67%を上回り、「15年ぶりに2%台の賃上げ率となった」ことや、ベア実施企業は回答企業の42%であることが紹介されている。

本年は、久しぶりに春の賃上げ交渉に世間の注目が集まった。そこで、賃上げを中心として賃金について考えてみたい。ただし、以下において、意見に属する部分は、研究者としての筆者個人の意見であり、JILPTはじめいかなる組織の見解を示すものではないとご理解いただいたうえで、お読みいただければ幸いである。

制度と水準・変動

賃金を考える場合には、主に賃金制度に焦点を当てたものと一定の賃金制度を前提として賃金水準やその変動に焦点を当てたものと、大きく二つがあるが、近年は制度論が中心であった。それは、いわゆる「成果主義」の流行などもあるが、また、春季交渉を中心とした賃上げそのものが低調であったことも大きく影響しているといってよいであろう。

筆者も、平成20年(2008年)には賃金制度を中心とした調査を担当・実施した[注1]。例えば、その30人以上規模企業を対象とした調査においては、基本給決定要素として、年齢や勤続年数を採用している企業は減少し、かつ、採用している場合でもそのウェイトは低下させているのに対して、職務や職責、成果、能力については採用している企業も、採用している場合のウェイトも増大していることなどが示された。いわゆる属人的要素から仕事関連要素へのシフトであるが、その中で、「成果」が突出しているのではなく、「能力」や「職責」もほぼ同様に採用、重視されており、「能力」から「成果」への移行ではなく、両者併用の状況が示唆された[注2]。

賃上げ抑制論

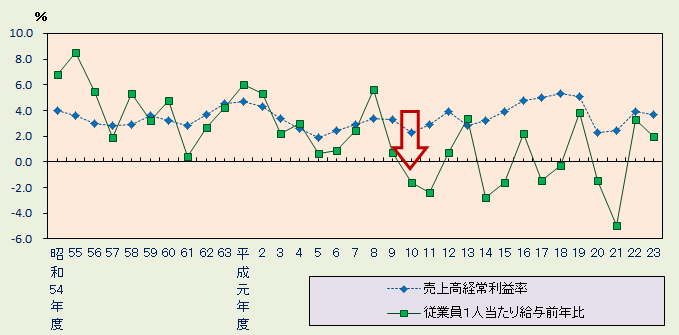

そうした中で賃金の水準や変動に関しては、春季賃上げ率の低下・低迷を背景に、少し前まで、「賃金抑制」という文脈で語られる傾向があった[注3]。例えば、経済企画庁の流れを汲む内閣府経済社会総合研究所のホームページに2009年(平成21年)に掲載された論文に「なぜ賃金は抑制されたのか」というものがある。そこでは、財務省「法人企業統計」の製造業・資本金10億円以上企業のデータを用いて、売上高経常利益率と実質賃金上昇率の推移から、「製造業大企業における賃金上昇率は2000年ごろまで利益率と非常に高い相関があったが2000年代に入ると、利益率の大幅な改善に即して賃金が上昇していない」(p2)とされている[注4]。

今般、当該論文に範をとり、「法人企業統計」のデータから同様のグラフを描いてみた。ただし、製造業の規模計であり、また賃金(従業員1人当たり給与)前年比は実質化していない(図1)[注5]。これをみると、売上高経常利益率と賃金上昇率との間の相関関係は弱いながらも維持されているものの[注6]、その中で、平成9年、10年頃の前と後とで賃金上昇率の水準に段差的な低下(図1の矢印のイメージ)があったとする方がより的確なように思われる。すなわち、この時期に「雇用懸念スウィッチ」が、換言すれば「デフレ・スウィッチ」がオンになったといってもよいであろう。そのような心理的ムードの下では、賃上げは抑制されることとなる[注7]。賃上げに関する相転換が起こったのである[注8]。

若干の労働市場論

経済・景気循環の中の不況局面において、労使の自主的な判断に基づいて賃上げが抑制されることは、当面は労働市場の機能が有効に発揮されたものとして肯定的にみることができる。しかしながら、その後、経済の局面が(潜在的には)変化しているにもかかわらず、「デフレ・スウィッチ」をオフにすることができない状態が続いていることから、なかなか賃上げに踏み込めないでいると、経済がいわゆる「合成の誤謬」状態に陥ることに留意しなければならない。

労働市場には、多面的な社会的機能がある。近年は、雇用(労働力)の配分機能にのみ焦点が当てられた議論が多い印象があるが、同様あるいはもっとも重要なものに所得配分機能がある。資本主義経済における唯一といってよい困難は、人々のニーズそのものではなく当面の「儲け」への寄与によって資源が配分される傾向があるために、必要な人々に所得が配分されない状況に陥ることがあることである[注9]。その中で、労働市場における所得配分機能は、その「欠陥」を補う可能性を持った社会システムである[注10]。

必要な人々にある程度の所得が配分されることにより、はじめて資本主義市場経済はその機能を十二分に発揮することができ、また、個々の企業の繁栄にもつながる。

しかしながら、「合成の誤謬」状態からの脱却は、簡単ではない。何故なら、考慮の対象としている範囲の環境条件の下では、人々は「合理的な」決定をしているからである。何か(逆の)相転移をもたらすような契機が必要である。

賃上げによる所得配分復活?

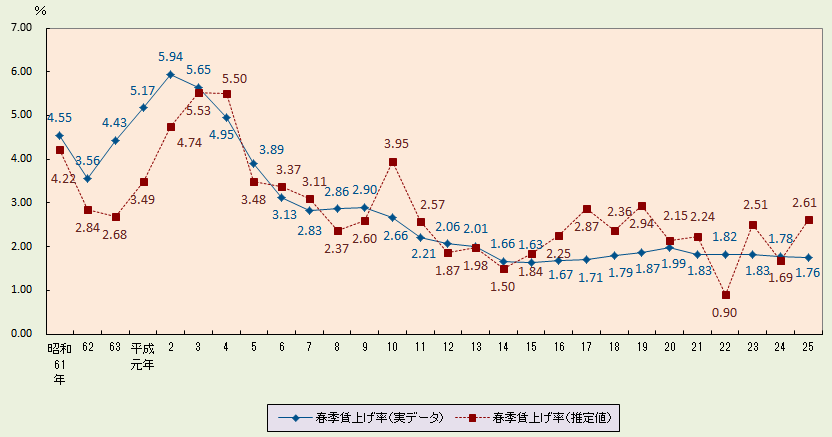

往時は非常に注目されていたが、近年はあまり行われさえしなくなったものに「賃上げ関数」の推計がある。「昔取った杵柄」ではないが、今回久しぶりに推計してみた(図2)。結果をみると、少しこじつけの感もあるが、平成10年あたり以降、賃上げ率の実績が関数式による推定値を概ね下回る傾向が窺われる。いわゆる「いざなぎ超え」といわれた長期の景気回復期であった平成17年~19年における差が注目される。筆者の判断をいえば、この時期頃に「合成の誤謬」状態に陥ったといってよいのではないであろうか。その後、リーマン・ショックや東日本大震災などもあって、昨年春までは労使の賃上げに対する構えには大きな変化はなかったといえる。本年春になって、デフレ脱却の一環として積極的な賃上げが政府からもアナウンスされたことを主要な契機として、労使の構えに変化がみられたといえる。労働市場の所得配分機能に復活の兆しがみられたといえる。

とはいえ、さらに留意しておきたいのは、まだ完全復活とまではいえないことである。今回の推定式からは、本年(平成26年)の春季賃上げ率は3.45%と試算された。標準誤差が0.82ポイントあるので、少なくともそれを減じた2.63%はあってよいといえる。厚生労働省集計の賃上げ率はまだ発表されてはいないが、冒頭の日経新聞記事等から類推するならば、これには届かなかったと考えられる。その分は、ボーナス等で補填されているとの見方もできるが、筆者は、平成10年頃に起きたと考えられる相転換の逆の転換が生じたかどうかの判断は、来年の春季賃上げ交渉までお預けとしておきたい。

図2 主要企業春季賃上げ率の実績と回帰式による推定値の推移

データ:厚生労働省「主要企業春季賃上げ率」、同「職業安定業務統計」、総務省統計局「消費者物価」、財務省「法人企業統計」を用いて推計。

(注1) 推定式は、次のとおり。

【春季賃上げ率】= 1.995 (3.077)*** + 1.023 (4.626)*** × 【消費者物価上昇率(前年)】 + 0.376 (0.423) × 【有効求人倍率(前年)】 + 0.799 (2.429)** × 【売上高経常利益率対前年度差(直近年度)】

AR=0.635

( )内はt値(***は1%未満、**は5%未満で有意)

計測期間:昭和61年~平成25年。

(注2) 平成25年の売上高経常利益率対前年度差(直近前年)を仮に1.0として試算すると、平成26年主要企業春季賃上げ率推定値は3.45%と計算される。

(注3) 売上高経常利益率は、資本金10億円以上規模企業のものを用いた。

(参考)

筆者の賃金に関する基本的な考えについては、次を参照されたい。

注1 当該調査については、JILPT調査シリーズNo.52「変化する賃金・雇用制度と男女間賃金格差に関する検討のための基礎調査結果」(2009年3月)を参照されたい。

注2 「成果主義賃金」は、およそ20年の試行錯誤を経て、賃金を全的に規定するものではなく、それまでも実施されてきた「業績査定」のリニューアル版として、あるいは企業業績の変化に照応した賃金水準の事後調整機能により、賃金制度の一翼を担うものとして落ち着き、定着してきていると評価できるのではないだろうか。

注3 賃金水運やその変動については、労使交渉による賃上げのほか、非正規雇用の増大や「団塊の世代」がどの年齢層にいるかといった雇用構造の影響を受ける。近年は、そうした雇用構造の変化の効果も大きいが、本稿では賃上げに焦点を当てたい。

注4 山田亮・戸田淳仁・村上貴昭「なぜ賃金は抑制されたのか」(PDF)(内閣府経済社会総合研究所New ESRI Working Paper Series No.12/2009年7月)![]() 。関連のグラフは、その12ページの図3であり、データの掲載期間は、1981~2006年度(昭和56年度~平成18年度)である。

。関連のグラフは、その12ページの図3であり、データの掲載期間は、1981~2006年度(昭和56年度~平成18年度)である。

注5 ただし、当該論文において具体的にどのデータを用いたのかはあまり明確にはされていないので、今般の試算に当たって、適宜類推した部分がある。

注6 とはいえ、利益と賃金とは相反する面があるので、もともとその相関は強いものではあり得ない。また、売上高経常利益率の水準が維持ないし上昇したとしても、その分子である経常利益が相対的に増大した場合と、分母である売上高が相対的に縮小した結果である場合とでは、雇用や賃金に与える影響は異なると考えられる。

注7 この心理的ムードを経済学的に「期待」と呼んでよい。ただし、筆者の場合は、ケインズ「一般理論」の第5章及び第12章に記述されているような意味での「期待」である。合理的期待形成仮説のような「すべてお見通し」的なものではない。

注8 「相転換」とは、例えば一定の温度によって氷←→水←→水蒸気のように、物質の相が転換することをいう物理学の概念であるが、社会経済の局面においても、厳密さは劣るものの、同様のことがいえると考えられる。

注9 例えば、ケインズ「一般理論」についても、その前半は、貯蓄する主体と投資する主体との分離が困難をもたらしていることを描いたものと解することができる。

注10 詳細な議論は別稿を期したいが、集団的労使関係の中で行われる交渉を通して、人々の必要をより反映した賃金配分を行う可能性がある。そのためには、個々の勤労者に分割可能な(限界)生産性といった想定をやめる必要がある。