調査シリーズNo.220

職業と生活に関する調査

概要

研究の目的

第3期プロジェクト研究シリーズ『日本的雇用システムのゆくえ』の続編として、日本的雇用慣行の中でも長期雇用に焦点を当て、今後も長期雇用が存続する可能性を検討し、存続する条件と崩壊する条件を明らかにすること。

研究の方法

企業の人事労務管理を対象とした企業調査班と個人の就業行動に着目した個人調査班に分かれて、労働需要と労働供給の両面から研究を行う。本報告書を作成した個人調査班においては、全国25~64歳の男女を対象とした個人アンケート調査を実施した。

主な事実発見

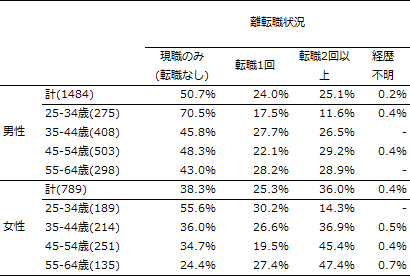

- 女性は「55-64歳」に比べて「45-54歳」「35-44歳」の転職経験なしの割合が高い。「45-54歳」の大学卒業時には男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が整備された世代にあたり、その前の世代よりも、初職の就業継続の割合があがっている結果でないかと考えられる(図表1)。

図表1 [初職・現職とも正規雇用者] 性別・年齢別・離転職状況

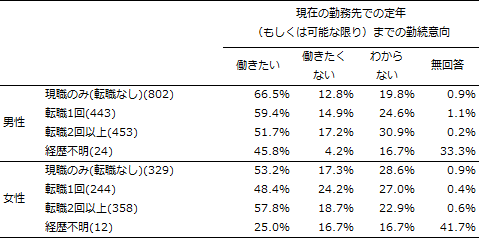

- 勤務先企業での勤続意向には男女差がある。男性では転職経験のない層で定年まで「働きたい」という割合が最も高い。女性は「転職2回以上」で最も割合が高い(図表2)。

図表2 [正規雇用者] 性別・離転職状況別・定年までの勤続意向

政策的インプリケーション

男性の長期勤続傾向にはコーホート間で目立った差はなく、長期雇用慣行は根強いといえる。女性も男女雇用機会均等法や育児・介護休業法といった政策の後押しにより、長期雇用に包摂されつつあることがうかがえる。

政策への貢献

分析編として刊行している以下の労働政策研究報告書とともに、今後の労働政策を考える上での前提となる知識・情報を提供しうる。

- 『長期雇用社会のゆくえ―脱工業化と未婚化の帰結』(No.210、2021年)

- 『変わる雇用社会とその活力―産業構造と人口構造に対応した働き方の課題』(No.221、2022年)

本文

研究の区分

プロジェクト研究「雇用システムに関する研究」

サブテーマ「雇用システムに関する研究」

研究期間

平成29~令和3年度

執筆担当者

- 池田 心豪

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 酒井 計史

- 労働政策研究・研修機構 リサーチアソシエイト

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.120)。