労働政策研究報告書 No.158

「多様な正社員」の人事管理に関する研究

概要

研究の目的

昨今、その普及が望まれる「多様な正社員(限定正社員)」について、

- 限定正社員は、限定のない正社員や非正社員と比較した時、多様な働き方を実現している(自身の働き方を肯定的に評価している)のか。

- 限定正社員を活用する企業側の背景、および、導入したことで得られたメリットとは何なのか。

- 以上の2つの事柄に加えて、導入事例のみならず、限定正社員区分の廃止事例にもあたることで、導入の際の留意点についても明らかにし、普及の促進に貢献する。

- やや大きな問題となるが、限定正社員の導入は、正社員を多様化させているのかについても、得られた知見を通して、検討を行う。

研究の方法

研究会、アンケート調査の再分析、企業ヒアリング調査。

主な事実発見

- .限定正社員は、製造業と比較して、金融・保険業、不動産、物品賃貸業、医療、福祉分野に多い。また、業務で見ると事務業務、および現業業務に多い。

- 限定正社員の働き方の自己評価は、働き方に限定のない正社員のそれと比べて、必ずしも低くなく、限定正社員の労働条件が働き方に限定のない正社員の労働条件より低いとしても、働き方に限定があることによりその「低さ」が相殺されていることが示唆された。そして、非正社員から限定正社員への登用が行われていない事業所に限定するならば、職種に限定があることによるメリット、勤務地に限定があることによるメリットが確認された。

具体的には、勤務地限定正社員の「現在の生活全体」に対する満足度が、他の社員区分(限定のない正社員、非正社員からの登用が行われている事業所に勤務する勤務地限定正社員、非正社員)と比べて高くなっている。職種限定正社員についても、「仕事の内容・やりがい」について同様の傾向が見られた。これらから、非正社員から限定正社員への登用が行われていない事業所に限定するならば、限定正社員区分は、多様な働き方を実現していると結論づけられる。

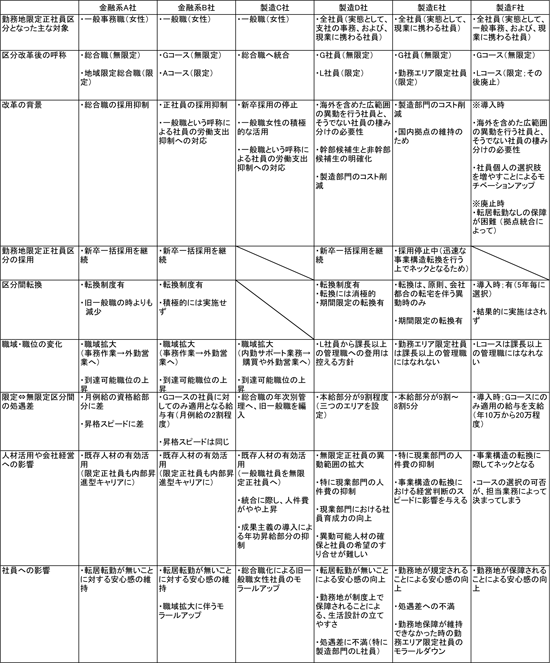

- 企業が正社員を対象として、限定正社員区分の導入・改革を行う背景には、(イ)正社員の要員不足に伴う女性社員の活躍推進、(ロ)無限定正社員区分に属する正社員の異動範囲の拡大、(ハ)国内製造拠点の維持の3つがある。(イ)の場合は、社内にいる一般職女性社員が改革の対象となり、(ロ)や(ハ)を背景とした場合、改革の対象は全社員となるが、勤務地限定正社員区分を選択する社員の多くは、現業に携わる高卒の社員、もしくは、定型事務業務を行っている女性社員となる(図表1)。

- 一般職女性を対象とした場合、職域の拡大に伴い、企業内での到達可能職位が上昇するとともに、実際に管理職登用も進んでいる。その結果、限定正社員区分に属する女性社員に、内部昇進型のキャリアパスが形成されている(図表1)。一方で、現業に携わる勤務地限定正社員は、制度上において勤務地の範囲が限定されることで、課長以上への管理職登用が困難になっている。この場合、管理職登用の時点で、無限定正社員区分への転換が必要となっている(図表1)。

- 社員区分間の転換については、全ての事例で双方向の転換は不可能ではない。ただし、区分間の流動性は高くはないことも共通している。(図表1)。

- また、対象事例における限定正社員区分の採用は、新卒採用がメインであり、非正社員からの登用を伴う中途採用は、主たる人材調達方法としては考えられていない(図表1)。

- 処遇については、月例給の基本給に該当するところに給与差が設けられることが多かった(図表1)。

図表1 事例の概要(今年度実施分)

![]() 図表1拡大表示 ※リンク先で拡大しない場合はもう一度クリックしてください。

図表1拡大表示 ※リンク先で拡大しない場合はもう一度クリックしてください。

- 限定正社員の導入がもたらす社員側へのメリットとしては、勤務地が制度上において明確に規定されることによる、社員の安心感の向上が挙げられる。一方、企業側へのメリットとしては、人材活用面で (1) 人件費の抑制による人件費コストの効率化と (2) 人材配置面での効率化を挙げることができる。後者は、具体的には、(イ)限定正社員の配置の柔軟性を高め収益に直結する業務への配置を容易にすること、および、(ロ)限定正社員にも社内のキャリアパスを設け、社内の昇進を巡る競争環境を維持することを通して、人材配置面での効率化がもたらされている。

- また、限定正社員区分の導入・改革は、無限定正社員区分のより効率的な活用を目的として実施されている場合もある。大きくは、無限定正社員区分に属する正社員の異動範囲を広げることが、その目的となっている。また、このことに加えて、限れたケースではあるものの、無限定正社員区分に属する正社員の社内の初期キャリアパスにおける選抜強化に繋がっている場合もある。

- 勤務地限定正社員区分の導入に伴い、大きく次の3つの課題が生じている。1つは、区分間の処遇差に対する社員の不満を引き起こすこと、2つは、拠点統合時に社員の不満をより高めること、3つは、中長期的な拠点立地戦略の立案・実施に影響をおよぼすこと、である。

- なお、拠点集約を経験し、勤務地限定社員区分を廃止した製造F社は、大卒文系の正社員のキャリア開発においても、職種を一定程度限定することを開始している。その背景として、 (1) グローバル展開が進む中で、人事制度を世界標準に近づけるため、 (2) シニア雇用への対応のための2つのことが挙げられる。

- 単一企業における社内にいる既存の正社員を対象とした社員区分改革を経年的に見てみると、全社員を対象とした改革の場合、勤務地限定正社員区分を選択した正社員の勤務地の範囲、および、業務内容には大きな変化は見られなかった。その一方で、一般職女性社員を対象とした社員区分改革は、彼女達の担当業務の限定を緩め、無限定正社員区分である総合職に接近させることを促している。

以上から、全社員を対象とした場合における「働かせ方」の不変性、その一方での女性社員を対象とした場合における「働かせ方」の収斂傾向より、勤務地限定正社員区分の導入に伴い、勤務地限定正社員区分に属することとなった正社員の働き方は、無限定正社員区分に属している正社員に近づく傾向が強いと言える。このことから、勤務地限定正社員区分は、どちらかというと「正社員の働かせ方」を収斂させていることが窺われる。

- 事例によると、勤務地限定正社員区分が社員側に与えるメリットとして安心感の向上が挙げられている。この点を上記の経年的な変化と併せて考えると、働く側である社員にとっての働き方の多様性の維持と、働かせる側の企業にとっての同質性を持った社員群の維持という一見すると相反する機能が、同時に達成されている状況にあるのが、現時点での勤務地限定正社員区分の様相のようである。この点から、それぞれの異なる要望を実現する機能を有しているという意味で、勤務地限定正社員区分は、企業側と社員側双方にとってメリットのある社員区分だと言える。

- 平成23年度に実施したヒアリング調査注) に基づくと、一定数以上の非正社員の登用先となった限定正社員の中にも、2つのパターンがある。1つは、非正社員から限定正社員の登用が継続して進められる場合であり、2つは、ある時点で非正社員の限定正社員への登用が一括して行われた後は、その後は新卒採用がメインとなる場合である。

いずれの場合も、登用の対象となるのは、基幹化が進んでいた非正社員であった。しかし、質的基幹化において、両者には相違点があった。継続的に登用が実施される場合、基幹作業化(本社採用の無限定正社員区分との業務の重なり)が見られる一方で、非定型(管理)作業化(非正社員としての社内でのキャリアパスの構築、管理要素の強い業務の担当)については進んでいなかった。逆に、一括登用後に新卒採用がメインとなる場合、基幹作業化は進まない一方で、非定型作業化は進んでいた。

- 少なくとも勤務地限定正社員区分は、社員側に対して、次のようなメリットがあった。まず、 (1) 正社員を対象として導入された場合、多様な働き方を実現できるという面でメリットがある。次に、 (2) 非正社員の登用が実施されている場合、雇用の安定を確保できるという意味でメリットがある。

と同時に、企業側にとっても、 (1) 正社員を対象に勤務地限定正社員区分を導入した場合、収益に直結する業務への社員の円滑な配置を実現できるという点、および、正社員にかかる人件費を抑制できるという点で、メリットがある。 (2) 非正社員の正社員登用先として活用する場合、労働市場の状況に左右されずに、必要な質の人材を安定的に調達できるという点で、メリットがある。

- ただし、導入の際には、拠点立地政策などの事業構造転換や他社との取引契約の形態など、人事管理以外の中長期的な経営戦略や事業展開を考慮に入れた上で、導入の判断を下す必要がある。

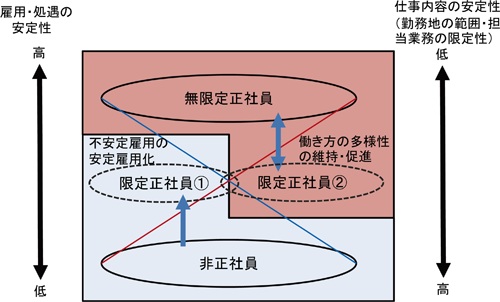

- 限定正社員区分に期待されていることは、非正社員の登用の促進、および正社員のワーク・ライフ・バランスの促進であるが、限定正社員区分だからといって、一様に、非正社員の登用が進み、かつ、多様な働き方を実現できているわけではない。

したがって、現存する限定正社員区分はそれらのニーズを同時に満たすというよりは、(ア)非正社員の登用が期待される「限定正社員区分①」と(イ)多様な働き方の実現が期待される「限定正社員区分② 」の2つに分かれて存在している可能性が高いと考えられる。そのイメージを図示すると、図表2のようになる。

注)^機構では、昨年度、非正規社員の登用先となった限定性社員の人事管理について、ヒアリング調査を実施し、資料シリーズNo.107 『「多様な正社員」の人事管理―企業ヒアリング調査から―』にまとめている。

図表2 2つの限定正社員のイメージ

政策的インプリケーション

- 限定正社員区分をめぐる議論は、非正社員の正社員登用の促進を目的とする場合と、正社員の多様な働き方の実現を目的とする場合の2つに分けて論じる必要があると考えられる。

- 少なくとも社内にいる既存の正社員を対象に導入された勤務地限定正社員区分は、社員にとっては多様な働き方を実現できるという点で、企業にとっては、それまで業務が限定されていた社員の職域を拡大し、柔軟な配置転換を実現できるという点で、双方にとってメリットがある。ただし、勤務地限定正社員区分を導入する際は、技能や人件費コストの視点のみではなく、経営戦略や企業間取引形態の特性なども考慮に入れる必要がある。

- 勤務地限定正社員が多様な働き方を維持するためのポイントとして、以下のことを挙げることができる。まず、異動頻度において無限定正社員区分と勤務地限定正社員区分の違いを明確化することである。このことが、勤務地限定正社員の安心感を一層高め、処遇差への不満を相殺することに繋がると思われる。それと同時に、勤務地限定正社員の仕事への意欲を向上させる施策を実施することである。職域拡大や職位の上昇など、仕事への意欲を向上させる施策は、処遇差への不満を抑制する効果が期待できると推察される。

- 事例の1つであるF社の取り組みから、グローバル統一の人事制度の構築やシニア雇用といった、今後、日本企業の多くが直面するであろう人事管理上の課題の対策の1つとして、職種に限定のある正社員は、有効な手立てとなりうる可能性がある。この場合、必ずしも職種限定正社員区分を設けずとも、事実上の職種限定正社員として活用するという道筋も選択肢としてあると考えられる。その際には、社員に対して、職種に限定があることを明示することや、本人が希望しない限り、その職種の変更は、基本的には行わないことが重要になると思われる。

政策への貢献

本プロジェクトは、非正社員の雇用安定化や、正社員の多様な働き方を実現していく上で、必要な対策を立案する際の基礎資料としての活用が期待される。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次

序章 調査研究の目的と概要(PDF:980KB) - 第1章 企業からみた限定正社員の活用実態

第2章 限定正社員区分と働き方の多様化(PDF:1.1MB) - 第3章 限定正社員区分の再編と女性社員の戦力化金融系A 社の事例から

第4章 勤務地限定正社員区分の導入と正社員の働き方金融系B 社の事例から(PDF:770KB) - 第5章 限定正社員区分改革と女性社員の戦力化製造C 社の事例から

第6章 製造業における勤務地限定正社員の活用の可能性製造D 社の事例から

第7章 製造業における勤務地限定正社員製造E 社の事例から

第8章 勤務地の限定から職種の限定へ製造F 社の事例から

補論 生保業界における勤務地に限定のある正社員の活用とその課題(PDF:1.5MB) - 第9章 正社員を対象とした勤務地限定正社員区分の導入・改革と人材活用の効率化

第10章 限定正社員区分と非正社員の正社員登用

終章 要約とインプリケーション(PDF:2.4MB)

研究の区分

プロジェクト研究「企業の雇用システム・人事戦略と雇用ルールの整備等を通じた雇用の質の向上、ディーセント・ワークの実現についての調査研究」

サブテーマ「企業経営と人事戦略に関する調査研究プロジェクト」

研究期間

平成24年度

執筆担当者

- 西村 純

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 久本 憲夫

- 京都大学大学院経済学研究科 教授

- 高橋 康二

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 藤間 公太

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム