資料シリーズ No.107

「多様な正社員」の人事管理―企業ヒアリング調査から―

概要

研究の目的と方法

昨今、雇用の非正規化の進展が著しい。それにともなって懸念されているのが、正規雇用者と非正規雇用者の働き方の「二極化」である。このような状況を打開する一つの方策として、2010年7月、厚生労働省「雇用政策研究会」は、職種や勤務地など働き方に限定はあるが、その活用実態に合わせ「期間の定めのない雇用契約」とする雇用区分(「多様な正社員」)の導入を推進することを提言している。

そこで、本研究では、職種や勤務地など働き方に限定のある正社員区分を既に導入している企業に対してヒアリング調査を実施し、業務内容、人事・賃金制度、雇用区分間の転換などに着目し、それらの正社員の人事管理の現状を明らかにすることを試みた。(なお、本資料シリーズのタイトルでは、雇用政策研究会の報告書に合わせ「多様な正社員」という用語を用いているが、ケースレコードのなかでは、「職種に限定がある」、「勤務地に限定がある」といった実態に合わせて、「限定正社員」という用語を用いている。)

主な事実発見

- 限定正社員が生まれる経緯

業務や勤務地に限定のある正社員が生まれる経緯は、細部の違いを捨象すれば、大きく (1)従来からあった慣行を制度化したケース、 (2)従来の雇用区分に新たな区分を追加したケース、 (3)もともと社内に限定のない正社員がいないケースの三つのパターンがあることが発見された。

- 限定正社員の賃金

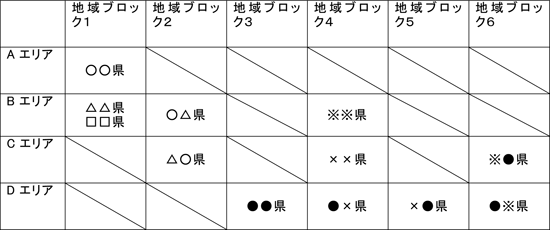

上記のような経緯で生まれた限定正社員の賃金であるが、その限定性に応じて賃金水準に差が設けられることが多い。事例の多くは、基本給の水準に差をつけていた。一つの例として、物価や生活水準に基づき都道府県をグルーピングし、エリア毎に賃金を設定することで、基本給の賃金水準に差を設ける方法がある(図表1)。他方で、そうしたグルーピングを行わずに、資格等級毎に限定性を賃金へ反映する度合いを異ならせている事例もある。さらに、そうした差を設けない事例も存在する。また、賞与や退職金についても、限定のない正社員とは異なる賃金テーブルや支給月数を適用するケースも見られた。

- 非正規社員の登用先としての限定正社員

登用数の大小、登用方法に違いはあるものの、限定正社員は、非正規社員の登用先となっている。主な特徴として、 (1)登用の対象となる非正規社員の業務や勤務地は、登用後の限定正社員の業務や勤務地とほぼ同じとなっていること、 (2)登用の対象となる非正規の雇用形態はフルタイムの非正規社員が多いこと、 (3)登用された直後の基本給の水準は現状維持のケースもあるが、賞与や退職金を加味し中長期的に見れば、給与は上がっていること等が挙げられる。

ただ、一定数の非正規からの登用が継続して行われることが期待できる限定正社員区分と、必ずしも十分に期待することができない限定正社員区分の二つがあり、今後はそれら二つが同時に存在していくことが予想される。

政策的含意

- 限定正社員の処遇をどのようなものにするのかは、企業が置かれている経営状況、労使関係等の事情によって生じている部分が大きいと考えられる。よって、各社の状況に応じた賃金制度を作ることが望ましいと考えられ、そのためには、企業と従業員が対等に話し合える環境の整備を進めることが望まれる。

- 非正規からの登用ルートとして十分に期待することができない限定正社員区分も存在することから、非正規社員への継続的な支援を今後も継続的に行っていくことが望まれる。

政策への貢献

本研究では、これまで明らかにされてこなかった勤務地や職種に限定のある正社員の人事管理の実態を明らかにしている。今後、正社員の働き方の多様化を進めていくための政策立案においての基礎資料の一つとして活用されることが期待される。

図表 賃金のグルーピングの一例

注1)図表中のAからDエリア毎に賃金水準が設定されている。

注2)図表中の地域ブロックは、業務が展開されている都道府県を地域単位でグルーピングしたものである。各地域ブロックが限定正社員の勤務地の範囲となる。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

研究期間

平成23年度

執筆担当者

- 西村 純

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 高橋康二

- 労働政策研究・研修機構 研究員

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム