経済協力開発機構の雇用保護指標2013について:OECD

日本の一般労働者の雇用保護は、34か国中低いほうから10番目

—有期労働者の雇用保護は、低いほうから9番目

- カテゴリー:労働法・働くルール

- フォーカス:2013年11月

経済協力開発機構(OECD)が、加盟各国の新しい雇用保護指標(Employment Protection Indicators)を公表した。これはエンプロイメントアウトルック2013![]() に示されたもので、2013年1月時点の数値が算出されている。

に示されたもので、2013年1月時点の数値が算出されている。

本稿では、その結果概要を紹介し、若干の分析をしたものである。

OECDの雇用保護指標の算出

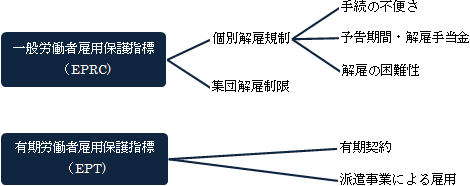

OECDは、今回、雇用保護指標を、(1)一般労働者雇用保護指標、(2)有期労働者雇用保護指標に区分して作成している。従来OECDは、この二つを合算した全体指標も作成し分析をしていた。しかし、今回は、全体指標は用いていない。

一般労働者雇用保護指標や有期労働者雇用保護指標の算出については、従来の方法がそのまま用いられている。

まず、一般労働者の雇用保護指標は、個別解雇規制と集団解雇制限についてそれぞれ数値を算出し、それらにウエイトをかけて合計することにより算出されている。個別解雇規制は、(1)手続の不便さ、(2)予告期間・解雇手当金、(3)解雇の困難性から算出される。

一方、有期労働者の雇用保護指標は、有期契約及び派遣事業による雇用についてそれぞれ数値を作成し、合算して算出されている。

これを図示すれば、次のとおりである。

雇用保護指標算出の手順は、次のとおりである。

まず、初めに、21項目についての規制状況をそれぞれ0~6の点数で評価する。

21項目のうち、13項目が一般労働者に関するもの、8項目が有期労働者に関するものである。

個別の評価項目とウエイトづけを示したのが下の表である。

| レベル1 数値0-6 |

レベル2 数値0-6 |

レベル3 数値0-6 |

レベル4 数値0-6 |

ウエイト |

| 一般労働者 雇用保護指標 |

個別解雇規制 (5/7) |

手続の不便さ (1/3) |

1 解雇通知の手続 2 解雇通知までに要する期間 |

(1/2) (1/2) |

| 予告期間・解雇手当金 (1/3) |

3 解雇予告期間の長さ 4 解雇手当金の額 |

(3/7) (4/7) |

||

| 解雇の困難性 (1/3) |

5 不当解雇の定義 6 試用期間の長さ 7 不当解雇の賠償額 8 不当解雇の際の原職復帰の可能性 9 出訴できる期間 |

(1/5) (1/5) (1/5) (1/5) (1/5) |

||

| 集団解雇制限 (2/7) |

18 集団解雇の定義 19 労働組合・行政への通知 20 効力発生までの期間 21 その他の使用者のコスト |

(1/4) (1/4) (1/4) (1/4) |

||

| レベル1・2 数値0-6 |

レベル3 数値0-6 |

レベル4 数値0-6 |

ウエイト |

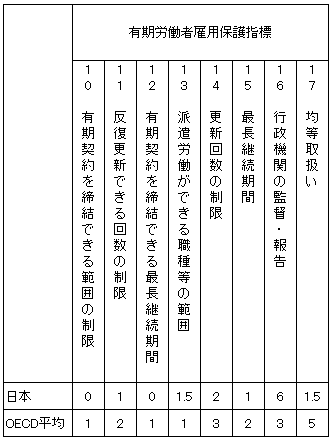

| 有期労働者 雇用保護指標 |

有期契約 (1/2) |

10 有期契約を締結できる範囲の制限 11 反復更新できる回数の制限 12 有期契約を締結できる最長継続期間 |

(1/2) (1/4) (1/4) |

| 派遣事業による雇用 (1/2) |

13 派遣労働ができる職種等の範囲 14 更新回数の制限 15 最長継続期間 16 行政機関の監督・報告 17 均等取扱い |

(1/3) (1/6) (1/6) (1/6) (1/6) |

- 資料:OECD Calculating Summary Indicators Of EPL Strictness:Methodology (PDF:228KB)

- 注1:レベル4の欄の1~21の数字は、個別の評価項目(21項目)中の通し番号を示す。

- 注2:この図表のウエイトつけの方法は、2008年に示された、「バージョン3」のものである。OECDは、今回の雇用保護指標の分析で、専ら、バージョン3を用いている。

雇用保護指標(2013)の状況

(1)一般労働者雇用保護指標

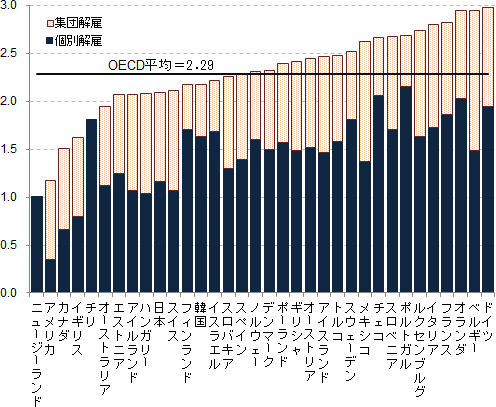

一般労働者の雇用保護指標の算出結果は、次のグラフのとおりとなっている。

図表2:一般労働者雇用保護指標

- 資料:OECD Employment Outlook 2013 Chapter2 Figure2.6

この結果をみると、一般労働者の雇用保護は、ドイツが最も高く、次いでベルギー、オランダ、フランス、イタリアなどヨーロッパの大陸系の国々が高い値となっている。

他方で、コモンロー系の国であるニュージーランド、アメリカ、カナダ、イギリスなどが、低い値である。

日本の数値は、2.09で、OECD34か国の中で、低いほうから10番目である。これは、コモンロー系の国よりは高いが、OECDの平均を下回っており、コモンロー系の国についで、一般労働者の雇用保護が緩い国々のひとつとなっている。

(2)有期労働者雇用保護指標

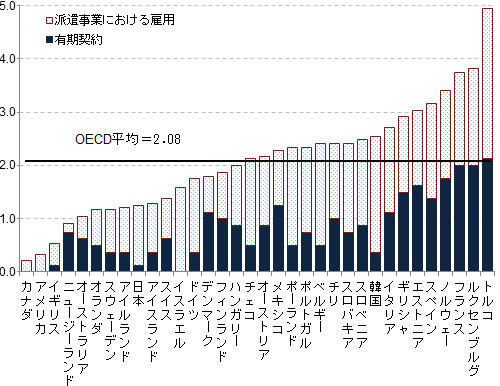

次に、有期労働者の雇用保護指標の算出結果は、次のとおりである。

図表3:有期労働者雇用保護指標

- 資料:OECD Employment Outlook 2013 Chapter2 Figure2.9

この結果を見ると、有期労働者の雇用保護も、カナダ、アメリカ、イギリスなどコモンロー系の諸国で低くなっている。

日本の数値は、1.25で、低いほうから9番目で、一般労働者の順位(10位)とほぼ同じである。有期労働者も一般の労働者と同様、日本の雇用保護の度合いは、コモンロー諸国よりは高いが、OECDの平均を下回っている。

なお、日本の一般労働者の雇用保護指標が2.09で、有期労働者の雇用保護指標が1.25であることを捉えて、一般の労働者に比べ有期労働者の雇用保護の程度が低いということはできない。

その理由は、第一に、一般労働者と有期労働者では、図表1で示したとおり、評価項目が異なる。有期労働者については、有期契約に関する制限と派遣事業についての制度のみを評価項目としている。これらは、一般の労働者の評価項目にはないものである。

第二に、一般労働者について判断要素とされている、個別解雇・集団解雇に関する規制は、多くの場合有期契約にも等しく適用されるものであるが、有期労働者雇用保護指標の算出根拠には含まれない。

第三に、有期労働者の契約期間途中の解雇についての評価項目がない。有期契約の期間途中の解雇は期間の定めのない労働契約の解雇よりもより厳しく規制される場合がありうる。日本においてもそうであるが、そうした規制は評価項目に盛り込まれていない。

こうしたことから、一般労働者雇用保護指標の数値と有期労働者雇用保護指標の数値は、比較できるものではない。このことはOECDの報告書自体の中でも指摘されている。

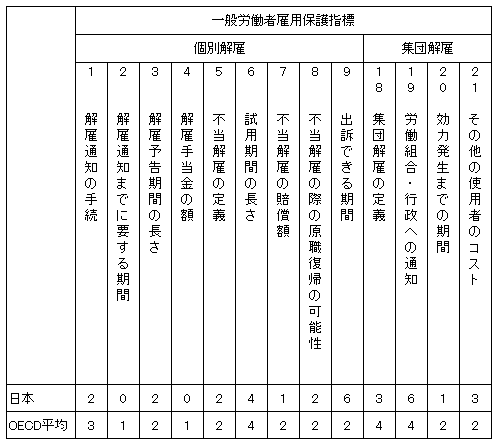

個別の評価項目について

雇用保護指標の算定の基礎となる21の個別の評価項目について、日本の状況の評価とOECDの平均のスコアは、図表4のとおりである。

図表4:個別項目に関する数値(日本及びOECD平均)

図表4-1:個別項目に関する数値(一般労働者)

図表4-2:個別項目に関する数値(有期労働者)

- 資料:OECD Employment Outlook 2013 Detailed items used to compile the summary indicators

- 日本の項目3,4及びOECD平均は、同表をもとに筆者が算出

全体的にみると、ほとんどの項目で、日本の雇用保護の程度は、OECDの平均並みかそれ以下であると評価されている。

以下では、一般労働者雇用保護指標を構成するいくつかの評価項目について、日本の状況と、一般労働者雇用保護指標が高いドイツ、フランス等の諸国の状況と比較しつつ、説明する。

(1)解雇通知の手続

「解雇通知の手続」は、書面通知の要否、従業員委員会や行政庁への通知の要否などで測定をしている。すなわち、解雇理由を文書で労働者に示さなければならないときは2点、第三者機関(従業員組織や行政機関)への通知が必要な場合は2点、第三者機関の承認がないと解雇手続が進められない場合は2点と評価される。

OECDの国別解説によれば(以下、諸外国についての説明は同文書に基づく。(注1)フランスやドイツでは労働者に文書で通知することが必要である。さらに、フランスでは経済的理由による解雇の場合行政庁への通知と従業員組織(企業委員会又は従業員代表)への諮問が必要であり、ドイツでも従業員組織(事業所委員会)への通知等が必要である。

日本では、解雇通知は文書による必要はないが、労働者から解雇理由についての証明書を請求された場合はこれを交付する必要がある。

(2)解雇通知までに要する期間

「解雇通知までに要する期間」とは、労働者個人に解雇通知を発する以前に確保されなければならない期間である。国によっては、従業員代表組織などとの事前協議のために、使用者が解雇するとの方針を定めてもすぐには解雇通知ができない場合がある。

フランスでは、11~20日、ドイツでは概ね16日が必要であると判定されている。

日本では、こうした制度は設けられていない。

(3)解雇予告期間の長さ

「解雇予告期間」は、解雇通知を行ってから実際に解雇される日までの期間を指す。

日本の場合は、30日である。ドイツでは勤続年数によって異なり、勤続20年を超えると7か月である。同様に、フランスでは勤続20年を超えると2か月とされている。

(4)解雇手当金

「解雇手当金」は、解雇を行う場合にそれが違法なでなくても支払いが義務づけられている補償金を指す。フランスでは、勤続年数が20年の場合、5.4か月分の支払いが必要とされている。ドイツでは、経営側の事情による解雇の場合、勤続1年につき1か月分の支払が必要である。

日本では、こうした解雇手当金の支払いは義務づけられていない。

(5)不当解雇の定義

解雇の困難性の個別評価項目のうち、まず「不当解雇の定義」は、被解雇者の選定についての基準があるかどうか、解雇する前に労働者の再配置や訓練による解雇回避が試みられる必要があるかどうかなどによって、測定される。

ドイツでは、労働者の再教育や他のポストでの雇用継続の可能性の考慮や、整理解雇の被解雇者選定に当たって勤続年数、年齢、扶養などの社会的配慮が必要とされる。

フランスでは、解雇は、真実かつ重大な理由がない場合は不当とされる。また、経済的理由による解雇は、雇用継続の努力がなされ、他のポストへの配転ができない場合でなければ行うことができない。

日本では、客観的で合理的な理由を欠く解雇は、権利を濫用したものとして、無効となる。

(6)不当解雇の際の原職復帰の可能性

「不当解雇の際の原職復帰の可能性」については、原職復帰が実際上ないときは0点、原職復帰が可能であるときは2点、多くの場合で原職復帰できるときは4点、ほとんどの場合で原職復帰できるときは6点として評価される。

フランス、ドイツ、イタリアでは裁判所が原職復帰を命ずることができる。(注2)

(7)出訴できる期間

「出訴できる期間」は、解雇通知後いつまで裁判所に訴えを起こすことができるか、ということを指す。

OECD諸国の中には、労働関係の訴訟は、労働裁判所や労働審判所が管轄するとしている国も多い。そして、こうした場合には、出訴できる期間が短く定められている場合がある。

指標では、期限が1か月以内の場合1点で、以下期限が長くなるに従い加点され、1年を超える期間であるときは6点と評価される。

ドイツは解雇に関する訴訟は労働裁判所が管轄、フランスやイギリスは労働審判所が管轄している。出訴できる期間はドイツ3週間、イギリス3か月間となっている。他方、フランスでは、原則5年間となっている。

日本の場合、解雇については、労働審判所への申立と、通常の民事訴訟の双方が可能である。そして、いずれの場合も出訴期間の制限がない(注3)。このため、日本の「出訴できる期間」の評価は、「6」とされ、OECDの平均の「2」を上回っている。

しかしながら、解雇通知後かなりの期間訴訟を提起できるとしても、実際労働者がそうしているとは限らない。また、時間がたってからの訴訟が労働者に有利とも限らない。

この点について、OECD自身、「出訴期間が短いほうが救済はラディカルである。」と述べている。さらに、「「不当解雇の際の原職復帰の可能性」と「出訴できる期間」の相関係数はマイナス0.39で、5%水準で有意(OECD諸国と非OECD6か国についての分析)」としている。

(8)集団解雇の定義

「集団解雇の定義」については、集団解雇の対象となる労働者数で判定される。50人以上とする場合が1.5点、20人以上とする場合が3点、10人以上とする場合が4.5点、10人未満が6点と評価される。

日本では、雇用対策法に基づく再就職援助計画の作成が、1か月以内に30人以上の離職者を生じさせる場合に必要である。

(9)労働組合・行政機関への通知

集団解雇に当たり、従業員組織や行政機関など第三者への通知が必要とされる場合には、一の当事者への通知が必要な場合は3点、二以上の当事者への通知が必要な場合は6点と評価される。

日本の場合、30人以上の離職を余儀なくされることが見込まれる場合には、雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し公共職業安定所長の認定を受けなければならず、またその作成に当たっては、過半数組合又は過半数代表者の意見を聴く必要がある。このため、6点と評価され、OECD平均より高くなっている。

ただ、OECDの多くの国は、労働組合などの従業員代表組織への情報提供・協議と行政機関への届出を定めている(オーストラリア、ベルギー、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、メキシコ、スウェーデン、スイス、アメリカ)。したがって、日本の制度は特に厳しいものではない。

なお、フランス、ドイツはこの項目が3点と評価されているが、これは、個別解雇においてすでに従業員代表との協議や行政機関への届出が必要であり、「項目1」ですでに評価されていることによるためである。

(10)まとめ

以上でいくつかの個別の評価項目についてみた。雇用保護の指標では、各国のさまざまな制度についての数値による評価を試みているので、評価項目は数値化が可能な項目が選ばれている。また、すべての規制を網羅的に評価しているものでもない。さらに、ある規制が、国によって異なる評価項目で評価されている場合もある(例 従業員代表組織等第三者機関への通知は、項目1又は19で評価されている)。

加えて、国によって、それぞれの規制を相補的に用いている(ある項目について規制を強めれば他は弱める、別の国はその逆(注4)ということも考えられる。

このため、一つ一つの評価項目を取り上げて、各国間の規制の強弱を評価することは難しい。こうしたことから、OECDも、個別項目を数値的に比較したりはしていない。各項目の合算により算出した一般労働者雇用保護指標や有期労働者雇用保護指標を用いることにより、各国間の比較を行っている(注5)。

注:

- OECD DETAILED DESCRIPTION OF EMPLOYMENT PROTECTION LEGISLATION 2012-2013 (PDF:1.1MB)

の記載に基づく。ドイツ、フランスなどの解雇規制は、JILPT「諸外国の労働契約法制に関する調査研究」(2005)に詳述されている。

の記載に基づく。ドイツ、フランスなどの解雇規制は、JILPT「諸外国の労働契約法制に関する調査研究」(2005)に詳述されている。 - 日本では、解雇が無効であるとき、裁判所は使用者に対して、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認し、金員の支払を命ずる。原職復帰するかどうかは、その後の労使間の協議により決まる。JILPT平澤純子研究員が弁護士に対して行った調査(平成15年)では、使用者側弁護士(経営法曹会議所属弁護士)は、「復帰してそのまま勤務を継続している」37.5%、「復帰しなかった(即日退職を含む。)」37.5%、労働側弁護士(日本労働弁護団所属弁護士)は、「復帰してそのまま勤務を継続している」41.9%、「一度復帰したが離職した」16.3%、「復帰しなかった(即日退職を含む。)」41.9%となっている(本案訴訟の判決確定で終結した解雇事件の場合)。(JILPT「解雇無効判決後の原職復帰の状況に関する調査研究」(2005))

- 労働審判の申立については、労働審判法において、特段、期限が定められていない。また、通常の民事訴訟の場合は、「解雇無効」を理由とする訴えであるので、訴訟についての期限がないと考えられる。

- OECDは、「予告期間・解雇手当金」と「解雇の困難性」は相関関係が弱いとし、このことは、解雇が違法とされる範囲は狭いが理由のいかんによらず補償が必要とするようなモデルと、解雇の補償は通常必要ないが不当解雇の範囲が広くかつ不当解雇とされた場合には高額の補償が必要とするモデルの二つがあることを示唆していると分析している。

- 世界銀行は、「世界開発報告2013

」の中で、規制などの雇用制度について、「それが過剰であったり不十分な場合は生産性に悪影響を及ぼす。しかしこの両極端の間に「台地」があり、そこでは生産性を高める効果と弱める効果が共存し、多くの影響が再配分できる。結局、多くの国では、そうした雇用制度は、雇用創出の大きな障害ではなく、また、劇的に効果を生ずる特効薬でもない」と指摘している。(World Development Report 2013 P258)

」の中で、規制などの雇用制度について、「それが過剰であったり不十分な場合は生産性に悪影響を及ぼす。しかしこの両極端の間に「台地」があり、そこでは生産性を高める効果と弱める効果が共存し、多くの影響が再配分できる。結局、多くの国では、そうした雇用制度は、雇用創出の大きな障害ではなく、また、劇的に効果を生ずる特効薬でもない」と指摘している。(World Development Report 2013 P258)

関連情報

- 海外労働情報 > フォーカス:掲載年月からさがす > 2013年の記事一覧

- 海外労働情報 > フォーカス:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > OECDの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > OECD

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > OECD