所属企業に左右される父親の育休行動と母親の復職傾向

ドイツ労働市場・職業研究所(IAB)が公表した最新の分析によると、父親が育休を取得するか否かは、所属企業の特徴に大きく左右されることが明らかとなった。家族に配慮した支援制度を整備している企業ほど父親の育休取得割合が高く、そうでない企業では低くなる。この傾向は、産業特性や個人属性を統制した分析でも変わらず確認された。さらに、父親が長期間の育休を取得するほど、母親の職場復帰が早まる傾向も示された。以下で、その概要を紹介する。

2007年の両親手当導入後、父親の育休取得率が大幅に上昇

母親のキャリア中断による不利益を緩和し、男女平等を促進する目的で、ドイツでは2007年に日本の育休手当に相当する「両親手当(Elterngeld)」が導入された。それ以前は、子どもが満2歳になるまで、就業の有無に関係なく、原則として1人当たり月額300ユーロの「育児手当(Erziehungsgeld)」が支給されていた。しかし、この制度には、①給付額が低く所得保障として不十分、②主要な稼ぎ手である父親の育休取得が困難、③長期の育休が母親の復職を妨げている、といった課題があった。

これらを踏まえ、2007年1月以降に生まれた子どもから、新たに従前の手取り所得の67%(注1)を支給する両親手当が導入された。同時に、「パートナー月(Partnermonate)」制度も創設され、一方の親のみが育休を取得する場合の支給期間は12か月だが、もう一方の親も育休を取得すれば14か月まで延長される仕組みとされた。この制度は北欧諸国の家族政策をモデルとしており、①所得減少の補填による育休取得促進、②父親の育休取得奨励、③12か月制限による母親の早期復職支援、の3つの効果を狙って設計された。

その結果、父親の両親手当取得率は導入前の3.5%(当時は育児手当)から、2014年生まれの子では34.2%へと大幅に上昇した。ただし、期間別にみると、父親のおよそ4分の3は、追加の2か月分の受給権利を失効させないために2か月間(母親が12か月取得した場合のパートナー月の上限)のみ取得しており、依然として母親が育休の大部分を担っている。

2015年には、より柔軟な働き方を支援するために「両親手当プラス(ElterngeldPlus)」が導入された。従来は時短勤務によって得た収入分だけ手当が減額されていたが、新制度ではその分の収入を得ながら手当を受給することが可能となり、早期の職場復帰を希望する親を後押ししている。また、受給額を半額にすることで、受給期間を最長28カ月まで延長することが可能である。両親がともに週24〜32時間の時短勤務を行う場合には「パートナーシップ・ボーナス」が支給され、それぞれに2〜4カ月分の追加手当が与えられる。

制度と所属企業に左右される父親の育休行動

IABが育休を取得しなかった、または短期間しか取得しなかった父親に理由を尋ねたところ、「キャリア上の不利益への懸念」を挙げる回答が最も多かった。連邦家族省(BMFSFJ)の「父親レポート2023(Väterreport 2023)」でも同様の傾向が確認されている。

このためIABは、職場環境が父親の決定に及ぼす影響について、「家族配慮的な支援制度を持つ企業に勤める父親は、そうでない企業の父親よりも育休取得率が高く、また取得期間も長い」という仮説をたてて分析を行った。具体的には、2007〜2014年に第1子が生まれた既婚男性を対象に、2016年の「企業モニター・家族配慮度」のデータを用いて分析を行った。また、企業の家族配慮度を測る指標として、①保育支援(企業内保育や同等の経済的支援)、②育休中支援(研修・再教育機会の提供)、③家族のための休暇取得に備えた長期の労働時間口座制度(注2)、の3項目を採用した。

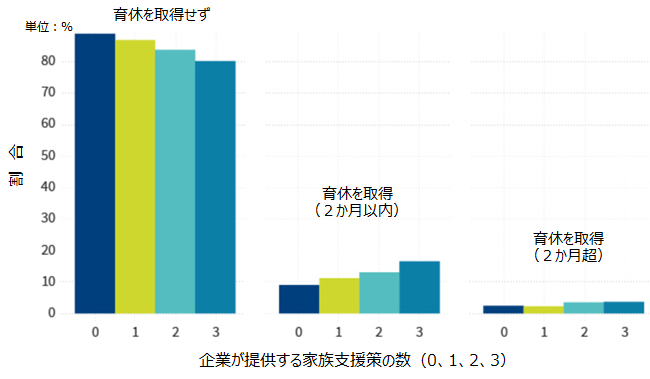

その結果、支援制度が多い企業ほど父親の育休取得率が高いことが判明した(図表1)。第1子誕生後も就業を中断しなかった父親の割合は、支援制度がない企業で88%だったのに対し、3つの支援制度を備えた企業では81%に低下した。支援制度が1つまたは2つの企業はその中間に位置した。

また、2か月以内の育休を取得する父親の割合も企業によって差があり、支援策がない企業では10%、3つ全て備えた企業では15%であった。一方、2か月を超える長期間の育休取得率は2~4%にとどまり、支援策の有無による差は小さかった。

図表1:企業の家族支援制度によって異なる父親の育児休業取得率

出所:IAB(2025).

さらにIABは、産業特性や個人属性を統制した重回帰分析を行い、企業支援策が短期育休取得には有意な正の効果を持つ一方、2か月を超える長期育休取得には有意な影響を与えないことを確認した。

父親の育休が母親の労働市場復帰に及ぼす影響

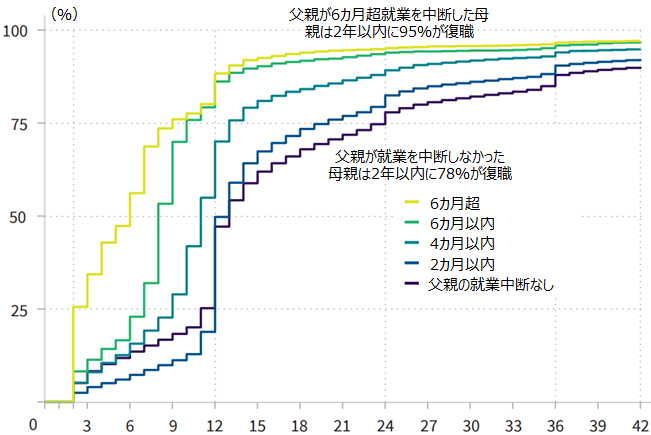

IABの別の分析(2023年)では、父親が2か月を超える「実質的な育休」を取得する場合、母親の職場復帰が早まることが明らかにされている。

図表2に示すとおり、父親の育休・就業中断期間が長いほど、母親の復職率は高まる。父親が6か月を超えて就業を中断した場合、母親の2年以内の復職率は95%に達するのに対し、父親が育休を取得しなかった場合は78%にとどまった。父親の育児参加は、母親の早期かつ安定的な職場復帰を促す要因となっている可能性が高い。

図表2:父親の就業中断期間が母親の復職率に与える影響

出所:IAB(2023).

IABはさらに、第1子出産直後における「育児」と「労働」の分担が、その後の父母双方のキャリア形成に決定的な影響を及ぼすことを指摘している。母親のみが短時間勤務で復職する場合、昇進機会の減少、スキル向上の遅れ、賃金低下などキャリア上の不利益に加え、消費水準の低下や夫への経済的依存の強化、将来的な年金額の減少にもつながるためである。

政策課題と今後の方向性

現行では、母親が12か月、父親が「パートナー月(Partnermonate)」として2か月の両親手当を受け取るケースが一般的である。このため、パートナー月は「父親月(Vätermonate)」とも呼ばれる。育児負担の不均衡を是正するため、過去にはパートナー月を3か月に延長する案も検討されたが、実現には至っていない。

IABの分析担当者は、「パートナー月を3か月に延ばしても、父母の平等な分担を大きく改善するとは限らない」と指摘したうえで、例として「父母が同時に育休を取るのではなく、フィンランドのように父親が一定期間、単独で育児を担うよう誘導する政策」を挙げている。フィンランドでは父親単独の育休期間が設けられており、これが長期的な平等分担の定着に寄与していることが研究で示されている。

IABはまた、ドイツで両親の就業参加を同時に促進するには、育休制度の改善だけでなく、地域によりフルタイム保育が十分に提供されていない現状への対応が不可欠であると指摘する。現行の保育制度では、少なくとも一方(多くの場合は母親)が時短勤務を余儀なくされ、結果として労働市場の損失や長期的な男女不平等を助長しているためである。したがって、「質の高い十分な保育サービスの整備」が今後の重要課題とされている。

注

- 育児のために休業または部分休業する親の所得損失を補うため、子の出生前の手取り所得の67%(月額300~1,800ユーロの範囲)が両親手当として支給される。ただし、子の出生前の就労所得が月額1,000ユーロ未満であった場合には、67%の支給率が1,000ユーロとの差2ユーロごとに0.1%ポイントずつ引き上げられ、最大で100%となる。反対に、子の出生前の就労所得が月額1,200ユーロを超える場合には、67%の支給率が1,200ユーロとの差2ユーロごとに0.1%ポイントずつ引き下げられ、最低で65%となる。なお、両親手当は最低でも月額300ユーロが支給され、請求権者が子の出生前に就労による所得を得ていなかった場合も同様である。(本文へ)

- 労働時間口座(Arbeitszeitkonto)とは、「所定労働時間」と「実労働時間」の差を計算し、時間外手当などの金銭精算をせずに、一定期間プラスあるいはマイナスの時間残高/借入として各人の口座に記録する制度である。残高時間は休暇として、借入時間は勤務として相殺することができる。1年以内に精算される「短期口座」と、複数年にわたる「長期口座」の2種類があり、短期口座の方が普及率は高い。(本文へ)

参考資料

- IAB Forum(28. Juli 2025)In familienfreundlichen Betrieben nehmen Väter häufiger Elternzeit in Anspruch

- Frodermann, Corinna, Andreas Filser & Ann-Christin Bächmann (2023): Elternzeiten von verheirateten Paaren: Mütter kehren meist schneller auf den Arbeitsmarkt zurück, wenn ihre Partner Elternzeit nehmen

. (IAB-Kurzbericht 1/2023(PDF:428.11KB)

. (IAB-Kurzbericht 1/2023(PDF:428.11KB) ), Nürnberg.

), Nürnberg. - Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ)

Väterreport 2023 - Entwicklungen und Daten zur Vielfalt der Väter in Deutschland

Entwicklungen und Daten zur Vielfalt der Väter in Deutschland

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=176.18円(2025年11月5日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2025年 > 11月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 統計、勤労者生活・意識

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ