世界の実質賃金上昇率は17年ぶりの高水準、賃金格差は低所得国を中心に縮小

―ILO「世界賃金報告書2024-25」

ILO(国際労働機関)は11月28日、「世界賃金報告書2024-25年版 :賃金格差は世界的に縮小しているのか?(Global Wage Report 2024-25: Is wage inequality decreasing globally?)」を発表した。世界の2024年の実質賃金上昇率は前年比2.7%増と、2007年の3.1%増に次ぐ水準に回復する見込みとなっている。国内賃金格差は、21世紀に入って低所得国を中心に世界の3分の2の国で縮小している。しかし、依然として低所得国内の賃金格差は根強く存在し、ILOは不平等を是正するための賃金政策や支援が必要だと訴えている。

2024年の実質賃金は2.7%増を見込む

報告書は、最近の賃金動向について、実質賃金は世界的に増加したが、地域別には差があると指摘する。

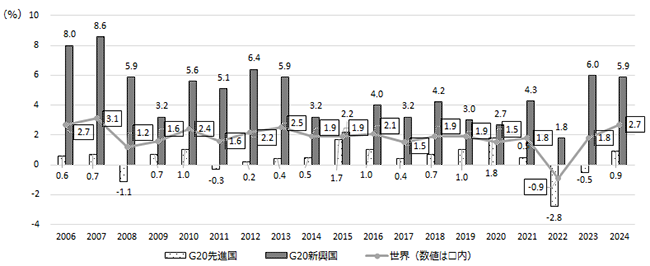

世界の実質賃金上昇率は、高インフレが影響し2022年に前年比0.9%減とマイナスに転じたが、2023年にはインフレが落ち着き1.8%増となった。2024年には2.7%の増加を予測している。これは2007年の3.1%増に次ぐ17年ぶりの高水準で、賃金は顕著に回復している(図1)。

図1:実質賃金上昇率の推移(2006~2024年)

画像クリックで拡大表示

出所:ILO(2024)より作成

新興国で大きく増加、先進国も回復

賃金の上昇は、地域によってばらつきがある。

先進国・新興国別にみると、G20の先進国の実質賃金上昇率は2年連続で減少 (2022年は前年比2.8%減、2023年は同0.5%減)したが、G20の新興国では2年連続で増加しており(2022年は1.8%増、2023年は6.0%増)、新興国は力強い成長を遂げている。2024年には先進国(0.9%増)、新興国(5.9%増)ともに、プラスの成長を予測している。

地域別にみると、アジア・太平洋、中央・西アジア、東欧の各地域では、他の地域に比べ速いペースで上昇している。また、中国の実質賃金の急激な上昇は、アジア・太平洋地域の動向に大きな影響を与えていると指摘する。

購買力保護のため最低賃金の調整が必要

2022~23年は、多くの国がインフレに対応して最低賃金の水準を調整し、引き上げた。しかし、報告書は、この調整は最低賃金で暮らす労働者の生活費の上昇を補うには十分ではなかったと指摘する。160カ国のデータを分析したところ、2022年に60%近くの国が最低賃金の水準を調整し、引き上げたが、これによって物価上昇を加味した、実質的な最低賃金の値が上昇したのは25%にすぎなかった。

報告書は、2021~22年の「生活費危機」が低賃金労働者とその家族に大きな影響を及ぼしたと指摘し、「低賃金労働者の購買力を保護するため、最低賃金の調整を優先して行うべき」としている。

国内賃金格差は低所得国を中心に縮小

報告書は、世界の賃金労働者の約73%を占める72カ国を対象にしたデータを元に、賃金格差の動向を分析している。国内賃金格差は縮小が進み、21世紀以降、約3分の2の国で格差が縮小したことを明らかにしている。

2000年代初頭以降、多くの国で賃金格差は平均して減少しており、その割合は、分析手法により異なるが、年間0.5~1.7%の範囲だった。

各国を所得水準別の4グループに分けて見ると、過去20年間で賃金格差の縮小幅が大きかったのは低所得国である。使用される分析手法によるが、低所得国では年間平均3.2~9.6%の範囲で格差が縮小した。一方、中位高所得国では年0.3〜1.3%の範囲、高所得国では0.3〜0.7%の範囲で格差が縮小しており、低所得国に比べて縮小幅が小さかった。

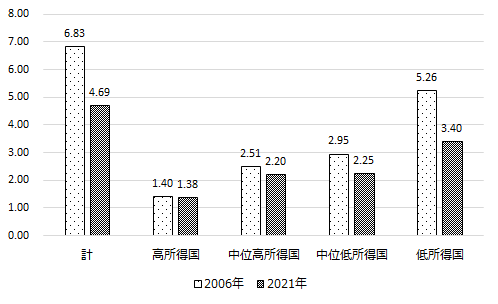

具体的に、「パルマ比率」(注1)を利用した所得格差をみると、すべての所得水準グループで賃金格差は縮小しているが、特に低所得国・中位低所得国で縮小幅が大きい(図2)。

図2:「パルマ比率」にみる賃金格差の縮小率

(所得水準国グループ別・2006年及び2021年、単位:倍)

出所:ILO (2024)より作成

低所得国労働者の5人に1人は「平均時給の半額未満」の低賃金

また、報告書は、世界の賃金労働者の約76%を占める82カ国の時給に関するデータを分析し、国内の賃金格差を分析している。

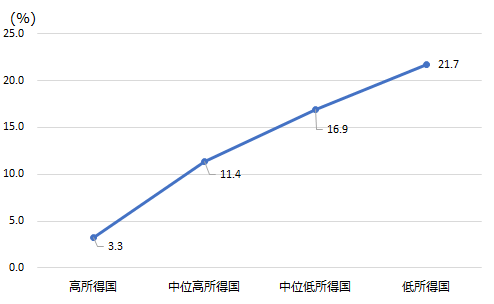

国の所得水準グループ別にみると、国内賃金格差は低所得国で大きく、高所得国ほど小さくなっている。その国の平均時給の50%未満の賃金しか受け取っていない「低賃金労働者」の割合は、低所得国では21.7%だが、高所得国では3.3%にすぎない(図3)。

図3:所得水準国別にみた低賃金労働者の割合

注:低賃金労働者とは、自国の平均時給の50%未満の賃金で働く労働者。

出所:ILO (2024)より作成

また、世界的にみると、最も賃金の低い10%の労働者は、世界の賃金総額のわずか0.5%しか得ておらず、最も賃金の高い10%がその4割近く(約38%)を手にしている。

ILOのウングボ事務局長は、実質賃金が上昇に転じたことを歓迎しながらも、「何百万人もの労働者とその家族が、生活水準を脅かす「生活費危機」に苦しみ続けており、国家間および国内の賃金格差が容認できないほど高いままであることを忘れてはならない」とコメントしている。

自営業者など「非賃金労働者」を含めると格差はさらに深刻に

賃金の不平等は、すべての国や地域にみられる。しかし、世界的にみると、労働者の3人に1人は自営業などの「非賃金労働者」となっている。ほとんどの低・中所得国では、非賃金労働者が占める割合が高く、彼らはインフォーマル経済で生計を立てざるを得ない。

報告書では、対象を拡大し低・中位低所得国の非賃金労働者を含めて分析したところ、これらの地域では、賃金労働者のみの場合に比べ、労働所得の不平等が大幅に拡大することを指摘している。

ILOエコノミストで、報告書の主要執筆者の一人であるジュリア・デ・ラザリ氏は、「不平等を是正するためには、賃金政策と賃金制度の強化が必要だ。しかし、同様に重要なのは、生産性を高め、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)やインフォーマル経済のフォーマル化を促進する政策だ」と強調する。

「賃金政策とともに、構造的な支援が必要」

さらに、報告書は、賃金格差の縮小には、強力な賃金政策と公平な成長のための構造的支援の両方が必要であるとして、以下の取り組み課題を提言している。これらの課題に取り組むことで、賃金格差を縮小し、世界中の労働者にとって公正で持続可能な経済成長を推し進めることができるとまとめている。

<ILOの主な提言>

- 社会的対話を通じた賃金の設定:

賃金は、団体交渉または政府、労働者、使用者が関与する合意された最低賃金制度を通じて設定および調整されるべきである。 - 情報に基づいたアプローチ:

賃金設定は、労働者とその家族のニーズと経済的要因の両方を考慮に入れるべきである。 - 平等の促進、待遇と結果の機会均等:

賃金政策は、ジェンダー平等、公平性、非差別を促進しなければならない。 - 強力なデータ・統計の使用:

意思決定は、信頼できるデータと統計に基づいて行わなければならない。 - 低賃金の根本原因への対処:

各国の政策は、各国特有の状況を反映し、インフォーマル経済、低生産性、介護経済セクターにおける職務の過小評価など、低賃金の原因に取り組まなければならない。

注

- 「パルマ比率」は、所得の不平等を表す指標で、賃金分布の上位10%の時給総額を、下位40%の時給総額で除して算出される。(本文へ)

参考資料

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2024年 > 12月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ILO記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働条件・就業環境、統計

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ILO

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ILO