病気休暇中の有休取得権に関する新しいルール

有給休暇(有休:congé payé)取得に必要な就労日数の換算に関する法改正が行われた。従来の法規定では、労働災害や職業病など仕事を原因とする病気休暇(arrêt maladie)でなければ、その休暇期間は有休取得に必要な日数に含まれなかった。しかし、2023年9月に破毀院(最高裁)が、仕事以外の原因で取得した病気休暇中もEU労働時間指令に基づけば日数に含めるべきであり、フランス労働法典がEU指令に抵触しているという判決を下したため、その改正が必要となっていた。改正によって企業の負担が年20億ユーロほど増えるという見方もあり、首相が国務院(行政訴訟最高裁)に見解を求めるかたちで法改正の内容の調整が行われた。3月13日に公表された国務院の判断を踏まえて法改正が行われ、4月24日から施行された(注1)。

従来は労災や職業病以外による病気休暇の期間は取得権がないと規定

フランスでは従来、労災や職業病等就労を原因とする病気で仕事を休む場合には、通常通り勤務した場合と同様に有休取得権が付与されたが、仕事以外の原因で仕事を休んだ場合、有休を取得できる期間に含まれなかった。

有休の取得日数は、毎年6月1日から翌年5月31日までの間の勤務状況に基づいて計算される。1カ月通常通り就労すれば2.5日分の有休を取得でき、12カ月通常通り就労すれば2.5日×12カ月=30日の有休取得となる(労働法典L. 3141-3条)(注2)。従来の労働法典は、この権利を取得できる期間に、就労以外を原因として仕事を休んだ場合には算入されない規定になっていた。しかし、EU労働時間指令は「加盟国は、(中略)すべての労働者が年間に少なくとも4週間の有休を取得する権利を確保するために必要な措置をとらなければならない」と規定しており(注3)、欧州司法裁判所における2009年や2012年の判決では、仕事以外を原因とする病気休暇を取得した雇用労働者も有休の取得権があるとされている(注4)。

新ルール制定の背景

今回の法改正は、2023年9月13日に下された3つの破棄院判決によって、フランス労働法典がEU労働時間指令に抵触していると判断されたために必要となった法改正である(注5)。

3つの判決というのは、まず、Transdev社(17カ国で事業を展開して公共交通機関を運営する企業)が訴えられた案件では、労災や職業病以外の病気により休暇中の従業員は有休の権利を取得できるとする判決が下された(注6)。2つ目の判決は、Transports Daniel Meyer社(バス輸送サービス)の案件で、労災または職業病による病気休暇中の従業員は、病気休暇の期間に関係なく、有休の権利を取得できるとする。その上で、病気休暇の取得期間は、連続した1年間に限定することはできないとする判決を下した(注7)。3つ目の国立公証人訓練研究所(Institut national des formations notariales (INFN))が訴えられた案件は、有休の権利の時効は、雇用主によって、従業員が有休の権利を適切に行使できるような状態に置かれていた場合に限り成立するという判決を下した(注8)。つまり、雇用主は従業員が有休を取得する権利を効果的に行使できるよう、法律で定められた措置を講じなければならず、それを怠った場合には、有休権の時効成立のために必要な期間に含まれないと判断した。

この3つの破棄院判決と並行して、労働組合は、フランス政府が国内労働法規をEU労働時間指令に準拠させていないのは不当だとする訴えを起こした(注9)。その判決が2023年7月18日に下され、労組側の訴えを認める内容となった。

労働総同盟(CGT)と労働者の力(FO)、ソリデール(Solidaires)は、2016年6月23日、有休取得権が労働法典によって侵害されているため、従業員に生じた損害を補償するように要請する文書を首相に提出した。だが労組による訴えは、2017年4月24日にモントルイユ行政裁判所によって棄却され、控訴審についても2020年6月30日にヴェルサイユ高等行政裁判所によって棄却された(注10)。CGT等労組は上告し、2020年8月31日と12月1日に国務院に審議を要請した。その結果、国務院は2021年12月15日にヴェルサイユ高等行政裁判所の判決を破棄して差し戻した。2023年7月18日のヴェルサイユ高等行政裁判所の判決では、労組による訴えを認めて、国は労組に対して、それぞれ1万ユーロを支払うように命じた。2023年9月13日の破棄院判決にはこのような背景がある。

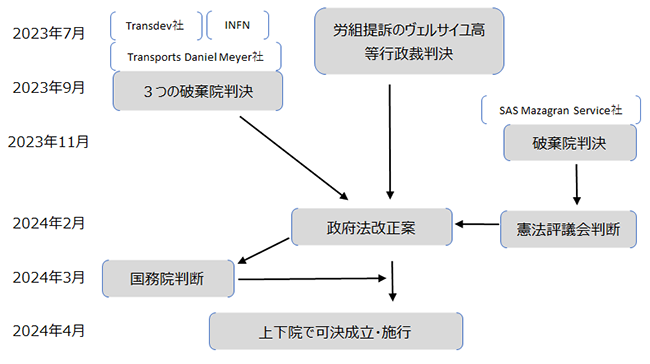

図表1:法改正の背景と改正内容決定までの経緯

画像クリックで拡大表示

改正内容決定までの経緯

2023年9月の破棄院判決を受けて、12月の時点で、法改正の準備は進められていたが、2023年11月15日に国会に提出され、12月20日に上院の第一読会で採択されたEU指令への適応のための諸規定に関する法案には、有休に関する規定は含まれていなかった(注11)。法改正は避けられないものの、有休取得の権利が大幅に遡って請求できるようになった場合、企業の負担が著しくなるため、経営者団体は適正な法改正を求めた。2023年11月末の時点で、当時のボルヌ首相は、この法改正が企業に与える影響を最小限に抑えるため改正案を検討していると述べた(注12)。また、最終的には条文の細部を決定するために、憲法評議会の2月の発表を待つ必要があった。

というのは、2023年11月15日に出された病気休暇に関する破棄院判決に、労働法典の病気休暇に関する規定が憲法に合致しているかの判断を仰ぐという内容が含まれていたためである(注13)。

2023年11月15日の破棄院判決は、SAS Mazagran Service社(流通関係会社)が訴えられた案件である。労災による病気休暇と仕事以外を原因とする病気休暇を複数回取得した従業員が不当解雇と有休取得できなかったことを不服として提訴した案件である。労災による病気休暇と仕事以外を原因とする病気休暇を2014年12月から2019年11月にかけて3回にわたって取得した従業員に対して、雇用主が配置換えを検討したものの、産業医から配置換えが不適切であると判断され、雇用主は職務遂行能力がないと見なし解雇した。元従業員はこれを不服として損害賠償と取得できなかった有休の補償を求める訴えを起こした(注14)。ブールジュ労働裁判所に2020年12月16日に提訴され、2021年9月27日に判決が下されたが、会社側から控訴された。2022年11月18日のブールジュ控訴裁判所の判決は、雇用主に対して不当解雇に関する損害賠償とともに、雇用契約期間に取得できなかった有休の補償を命じるものであった(注15)。その後、上告され、2023年11月15日の破棄院判決も、会社側に重要な理由なき解雇に対する損害賠償と有休の補償の支払いを命じる判決であった。この判決では併せて、原告から労働法典の有休取得に関する規定が憲法に則しているのか審査する要請が出されていたが(注16)、破棄院判決は憲法評議会に付託するのが適切との判断を下した(注17)。

2024年2月8日の憲法評議会の判断では、労働法典は憲法の規定に則しているものの、EU指令には反している可能性があり、EU指令は国内法より優先されるため、労働法典は憲法とEU指令の双方に準拠する必要があるとした(注18)。憲法評議会の判断は、破毀院判決の変更を求めるものではないが、この判断によって明確さをもたらすというよりも、むしろ混乱を生むものであるとの見解も見られた(注19)。EU指令に抵触しているとされる国内法が合憲と判断され、「ねじれ状態」を生じさせる結果となったとする指摘もある(注20)。

この間、政府は経営者団体との協議を経てまとめた改正案に対する見解を国務院に求めた(注21)。3月13日に公表された国務院による政府法案の事前審査の結果では、取得できたはずの有休の補償の遡及的な請求に一定の制限を加える政府案が適法と認められた(注22)。

これを受けて政府は、議会で審議されていた法案に対する修正案を上程することになった(注23)。その後、修正法案が2024年3月18日に下院で可決され、合同委員会を経て、2024年4月9日と10日に上下院でそれぞれ採択された(注24)。

仕事に起因する場合としない場合の相違

従業員は、雇用契約が正社員、有期雇用、派遣社員の如何、また、フルタイムかパートタイムか否かに関係なく、同じ雇用主の下で実際に働いた月ごとに2.5日の有休を取得する権利がある(労働法典L. 3141-3条)。つまり、既述の通り1年間を通して通常に勤務した場合、有休は合計30労働日(5週間)となる。

一方で今回、新たに労働法典 L. 3141-5-1条の7つ目の項目が加えられ、仕事以外を原因とする病気休暇を取得した場合、その従業員は病気休暇1カ月につき2日、つまり1年間全期間、病気休暇を取得した場合は24日の有休の取得となる(労働法典 L. 3141-5-1条)。例えば、6月1日から翌年の5月31日までの期間に、8月1日~9月30日までの2カ月間は仕事に起因しない病気のため病気休暇し、それ以外の期間は通常勤務した場合、6月1日から7月31日までと10月1日から5月31日までは、2カ月×2.5日=5日と8カ月×2.5日=20日の有休取得となり、8月1日~9月30日までは2カ月×2日=4日となる。その結果、1年間では1日減らされて合計29日の有休取得となる(注25)。

その他の改正点と遡及期限

2023年9月の破毀院判決では、仕事以外を原因とする病気休暇取得者に対して、特に制限なく現行労働法典の規定する日数の有休取得権を付与すべきという主旨だったが、政府が国務院に求めた意見結果では、かなり制限が加えられた改正内容となった(注26)。まず、雇用契約が継続している場合、今回の改正の施行日から2年以内(2026年4月23日午前0時まで)に、有休取得権を雇用主に請求することができ、遡及して請求できるのは2009年12月までとなる(注27)。2009年12月というのは、リスボン条約でEU基本権憲章が発効した時期である。同憲章が発効し労働に関する基本権の確保が加盟各国に義務づけられ、EU労働時間指令の法的な拘束力が発したと捉えられている。

また、雇用契約が終了している労働者の場合、契約終了から3年以内であれば取得可能であった有休の権利を補償する手当を請求できる。

さらに、傷病で休んだため休暇を消化できない場合のために15カ月の繰り越し期間が設定されている(注28)。雇用主は病気休暇から従業員が復帰した1カ月以内に休暇中の有休日数と消化期限を給与明細等に記載するなどして通知する義務を負う。

また、有給消化の方法についても破棄院判決を踏まえて改正され、従来の条文では、有休を取得できる期間が労災または職業性疾病の場合、1年間に限定されていたが、改正後は限定されなくなった(注29)。

法改正の影響

使用者団体Medef(フランス企業運動)のマルタン会長は、この法改正によって企業が負担すべきコストは年間約20億ユーロにのぼると見積もっている(注30)。中小企業連盟(CPME)は、年間20~30億ユーロ以上と見積もっており(注31)、その上で、企業が引当金を積み立て、有休の補償を3年分支払う必要があると想定すれば、60億ユーロになる可能性があると指摘している(注32)。ただ、実際には全ての雇用主が同じ立場にあるわけではなく、産業や業種によって影響が異なる可能性がある。建設業などの特定の産業部門では、病気休暇の取得人数が多く、しかも長期にわたる場合も少なくないため、そのような業種では補償の請求額は理屈としては大きくなる可能性が高い(注33)。

政府は、このような企業への影響を考慮し、2023年9月の破棄院判決以降、EU指令に国内法を準拠させるための法案の審議の中で、この病気休暇中の有休取得権に関する条項の検討に入った。法改正を実施するに当たって、企業経営に対する影響を抑えようと模索を続けた(注34)。その結果が上述の国務院の判断となったわけだが、遡及して請求できる対象期間を2009年12月1日までとしたこと、また、退職した従業員に対する補償の3年間に制限したことに対して、Medefのマルタン会長は「政府と協力して行った我々の活動が実を結んだ」と述べた(注35)。CPMEのシュヴェ副会長は「明確にすべき点がいくつか残されているが、おおむね我々の要望が汲み取られた」と評価した(注36)。

その一方で労組は、「国務院の判断に基づいて作成された法改正案が、破毀院判決を尊重していない」との非難する見解を発表した。請求できる有休権の補償が過度に制限されたものになっていると指摘している(注37)。民主労働総同盟(CFDT)は、改正法は病気休暇中の従業員が就労している従業員よりも有休の権利が少なくなるため、病気休暇の理由により差別的な要素を残していることに加えて、法的措置の範囲(遡及できる期間)が制限されている問題点を指摘している(注38)。

注

- 「経済、金融、環境移行、刑法、社会法、農業の分野におけるEU法への適応のための諸規定に関する法律」第37条(LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole - Article 37.)によって、労働法典が改正された。(本文へ)

- 1週間の有休を取得する場合、6日間の有休消化が必要となるため、30日で5週間となる。(本文へ)

- EU労働時間指令(2003/88/EC)第7条1に即して4週間とする。

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Article 7, Congé annuel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.(本文へ) - CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20.(本文へ)

- Congé payé : ce qui change pour les salariés après les 3 arrêts du 13 septembre 2023

, Par Frédéric Chhum, Avocat, Village de la Justice.(本文へ)

, Par Frédéric Chhum, Avocat, Village de la Justice.(本文へ) - Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340 22-17.341 22-1。この判決は、ランス労働審判所における21年3月11日判決、ランス高等裁判所における2022年4月6日の控訴審に対する上告審である。(本文へ)

- Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.638。この判決は、パリ労働審判所における2021年11月3日判決、パリ高等裁判所における2024年5月15日の控訴審に対する上告審である。(本文へ)

- Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-10.529。この判決は、マルセイユの労働審判所における2021年2月17日の判決、エクサン・プロバンス高等裁判所における2021年11月26日の控訴審に対する上告審である。(本文へ)

- CAA de VERSAILLES, Formation plénière, 17/07/2023, 22VE00442.

(本文へ)

(本文へ) - Congés payés : blocage sur les droits des salariés en arrêt maladie

, Par Sarah Asali, capital, publié le 27 juillet 2023.(本文へ)

, Par Sarah Asali, capital, publié le 27 juillet 2023.(本文へ) - Congés payés et maladie : le projet de loi DDADUE devrait avancer plus vite que prévu

, Par la rédaction Revue Fiduciaire, le 22 mars 2024.(本文へ)

, Par la rédaction Revue Fiduciaire, le 22 mars 2024.(本文へ) - Congés payés en cas d’arrêt maladie, l’Etat propose quatre semaines de congé, Par Bertrand Bissuel et Thibaud Métais, Le Monde, publié le 15 mars 2024.(本文へ)

- Congés payés en arrêt maladie : comment compte faire le gouvernement ?

Par Marie Bouisseren, capital, publié le 08 decembre 2023.(本文へ)

Par Marie Bouisseren, capital, publié le 08 decembre 2023.(本文へ) - 原告は2009年10月12日に同社に商業従業員として雇用された。2014年11月10日から2014年12月30日まで仕事が原因ではない病気休暇を取得、その後2014年12月31日から2016年11月13日までは業務上の事故により病気休暇を取得、そして2016年11月19日から2019年11月17日まで再び仕事が原因ではない病気休暇を取得した。2020年1月16日、同従業員は身体的不適格および部門配置換えができないことを理由として解雇された。2020年12月16日、解雇を不当とする等の理由で労働裁判所に提訴した。(本文へ)

- 18 November 2022, Cour d'appel de Bourges, RG n° 21/01170.

(本文へ)

(本文へ) - 労働法典 L. 3141-3条およびL. 3141条の3および第5項が1946年10月27日の憲法前文の第 11段落で保障されている健康と休息の権利を侵害していないかの判断と労働法典L. 3141-5条の5号は1789年の人間および国民の権利宣言の第6条および1958年10月4日の憲法第1条によって保証される平等の原則を侵害していないかの判断。(本文へ)

- 15 novembre 2023, Cour de cassation, Pourvoi n° 23-14.806.

(本文へ)

(本文へ) - Décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024

, Mme Léopoldina P. [Droit à congé payé d’un salarié en arrêt maladie]

, Mme Léopoldina P. [Droit à congé payé d’un salarié en arrêt maladie]

Congés payés en arrêt maladie : quelle est la portée de la décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2024 ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Mathilde Fruton-Letard, Élève-avocat , le 21 février 2024, modifié: le 16 mai 2024.(本文へ)

, le 21 février 2024, modifié: le 16 mai 2024.(本文へ) - CFE-CGC, Congés payés et arrêt maladie : la décision du conseil constitutionnel

, publié le 29 février 2024.(本文へ)

, publié le 29 février 2024.(本文へ) - Congés payés : la décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2024, une victoire à la Pyrrhus ?

Aurélien Tual, actu-juridique, publié le 22 février 2024.(本文へ)

Aurélien Tual, actu-juridique, publié le 22 février 2024.(本文へ) - 前掲注12参照。(本文へ)

- Avis portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie

, AVIS CONSULTATIF, le 13 mars 2024.(本文へ)

, AVIS CONSULTATIF, le 13 mars 2024.(本文へ) - 経済・財政省ウェブサイト(Lettre de la DAJ – Avis du Conseil d’Etat sur les congés payés en cas de maladie

)参照。(本文へ)

)参照。(本文へ) - La procédure pénale française à l’heure européenne avec la loi du 22 avril 2024

, Patrick Lingibé, actu-juridique, publié le 13 mai, 2024.(本文へ)

, Patrick Lingibé, actu-juridique, publié le 13 mai, 2024.(本文へ) - フランス政府ウェブサイト(Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie : les nouvelles règles

, mise à jour: le 23 mai 2024)参照。(本文へ)

, mise à jour: le 23 mai 2024)参照。(本文へ) - 経済・財政省ウェブサイト(Lettre de la DAJ – Avis du Conseil d’Etat sur les congés payés en cas de maladie

)参照。(本文へ)

)参照。(本文へ) - 労働省ウェブサイト(Les congés payés

, publié le 18 septembre 2015, mise à jour le 31 mai 2024)参照。

, publié le 18 septembre 2015, mise à jour le 31 mai 2024)参照。

国務院の見解では、EU労働時間指令の国内法化の期限である1996年11月25日から2009年11月30日までの期間については、企業に対する請求は認めず、国を相手取って訴訟を起こすことにより、有休権を行使できるとされている(国務院ウェブサイト(Avis portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie , le 13 mars 2024)参照)。(本文へ)

, le 13 mars 2024)参照)。(本文へ) - 前掲注25参照。(本文へ)

- 破棄院ウェブサイト(Cour de Cassation, Communiqué : Congé payé et droit de l’Union européenne.

)参照。(本文へ)

)参照。(本文へ) - Congés payés: la nouvelle règle pour les salariés en arrêt arrêt maladie inquiète le patronat

, bfmtv, le 20 octobre 2023.

, bfmtv, le 20 octobre 2023.

Congés payés et arrêt maladie: pour Patrick Martin, la nouvelle règle va coûter 2 milliards d'euros aux entreprises , Nina Le Clerre, bfmtv, le 03 octobre 2023.(本文へ)

, Nina Le Clerre, bfmtv, le 03 octobre 2023.(本文へ) - CPME ウェブサイト(Congés payés acquis en arrêt-maladie : les propositions de la CPME

, le 23 novembre 2023)参照。(本文へ)

, le 23 novembre 2023)参照。(本文へ) - Congés payés acquis pendant un arrêt maladie : ce qui va changer

, France Bleu, le 15 mars 2024.(本文へ)

, France Bleu, le 15 mars 2024.(本文へ) - Congés payés acquis pendant un arrêt maladie : toutes les questions encore en suspens

, Par Sarah Asali, capital, Publié le 28 novembre 2023.(本文へ)

, Par Sarah Asali, capital, Publié le 28 novembre 2023.(本文へ) - Le Conseil d’État limite l’acquisition de droits aux congés payés pour les salariés en arrêt maladie

, Par Sarah Dumeau, Le Point, Publié le 15 mars 2024.(本文へ)

, Par Sarah Dumeau, Le Point, Publié le 15 mars 2024.(本文へ) - 前掲注32参照。(本文へ)

- Congés payés en cas d’arrêt maladie, l’Etat propose quatre semaines de congé, Par Bertrand Bissuel et Thibaud Métais, Le Monde, Publié le 15 mars 2024.(本文へ)

- CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, Droit à congés pendant les arrêts maladie, ne créons pas de discriminations ! (PDF:151.56KB)

(本文へ)

(本文へ) - 前掲注12参照。(本文へ)

(ウェブサイト最終閲覧日:2024年7月16日)

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=171.54円(2024年7月22日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2024年7月 フランスの記事一覧

- 病気休暇中の有休取得権に関する新しいルール

- 雇用労働者の37%が「病気休暇」などで欠勤 ―フルタイム換算で1人年間平均22.3日

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2024年 > 7月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > フランスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > フランス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > フランス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > フランス