2023年の合計特殊出生率が1.68に低下

―若い世代の出生率低下とその要因

フランスは出生率を向上させる政策で成果を上げた国として知られており、1993年に合計特殊出生率が1.66まで低下したが、2006年には2.03に達し2014年にかけて2以上で推移した。だが、2015年以降低下し、23年は1.68まで低下し1946年以降、93年と94年を除いて最も低い水準になった。その背景には出産年齢人口の減少と出産年齢の高齢化があり、若い世代の出生数が減少していることがある。若い世代は仕事と育児の両立が経済的に困難だと考えるようになっているのに加えて、女性の高学歴化が進み母親になる以外の将来像を優先する変化も見られる。

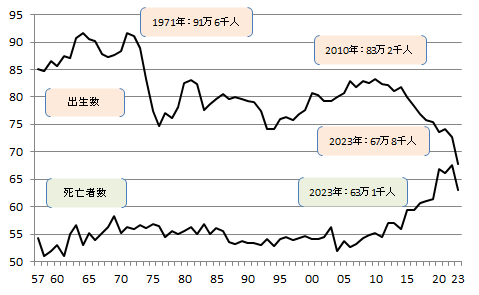

出生数が前年比で6.6%減、ピーク時の2010年と比較して20%減

2023年にフランスにおける出生数は67万8,000人で22年と比べて6.6%減少した(注1)(図表1)。出生数の直近のピークである2010年と比較するとほぼ20%減少した。2011年以降、新型コロナウイルス感染症による外出禁止措置を受けてわずかに回復した21年以外は、出生数が毎年減少している(注2)。23年の死亡者数は63万1,000人で、前年比で6.5%減少だった。新型コロナウイルス感染拡大により20年から22年にかけて死亡者数が急増したが、減少に転じたため、人口の純増に変わりはない。

図表1:出生数と死亡数の推移 (単位:万人)

出所:国立統計経済研究所(INSEE)のレポートより作成。

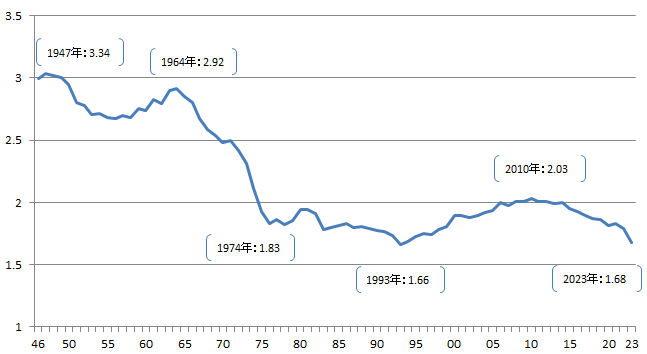

合計特殊出生率の低下

INSEEによると、この出生率の低下は直接的には、出産適齢期の女性の減少によるものだが、出生率(女性1人あたりの子供の数)も低下している。2022年の合計特殊出生率は1.79だったが、23年には1.68となった。第二次世界大戦後、これほど低くなったのは、1993年と94年を除いて一度もない(注3)(図表2参照)。家族給付や保育サービスなど公的制度を充実させた効果により(注4)、2006年から14年までは2以上で推移していたが、15年以降徐々に低下し、22年以降の低下が著しい。

図表2:合計特殊出生率の推移 (単位:人)

出所:国立統計経済研究所(INSEE)のレポートより作成。

出生数減少の要因―高年齢化

近年の出生数減少傾向の要因についてINSEEは、20歳から40歳までの出産適齢期の女性の減少という人口動態要因を強調している(注5)。国立人口研究所(INED)の人口統計学者ピゾン氏は、近年顕著に進んでいる出産年齢の高年齢化に着目している(注6)。母親の出生時の平均年齢はこの10年間で30.2歳から31.2歳に上昇した(注7)。また、出産する年齢層は25歳から34歳に集中しているが、2021年から2022年にかけて、この年齢層における出生率の低下が顕著だとされている。INSEEの数値によると、25歳~29歳の出生率はマイナス2.7%、30歳~34歳はマイナス3.6%で、40歳以上の女性のみプラス3.3%である。2022年の全体の出生数減少の93%が25歳~34歳の出生数の減少によるものである(注8)。縄田(2009)は、20 世紀以降のフランスが少子化と人口減少を克服した過程を振り返り、フランスの出生率回復の背景について分析しているが、1993年から2005年にかけて25歳~29歳、30歳~34歳、35歳~39歳、40歳以上の全ての年齢層で出生率が上昇していた(注9)。

出産年齢について社会科学高等研究院(EHESS)の人口統計学者のル・ブラーズ研究部長はさらに遡って分析している。第一子出産時の母親の平均年齢が1974年には24歳だったが、2022年には31歳まで上昇したことを踏まえ、一時的には30歳未満の女性の出生数の急激な減少が、30歳以上の出生数によって補われたため、2010年前後までは、それほど顕著な減少にはならなかったと指摘する。ここ数年は30歳以上の年齢層でも出生数の減少が見られ、もはや出産時期が遅くなっているだけでなく、出産数が減っていると説明する(注10)。

30代以下の出生数減の要因

出産時期の高年齢化に加えて、若い世代の女性が出産しない傾向が見られる背景について、エクス・マルセイユ大学のスコルネ講師(社会学者、人口統計学者)によると、若い世代は自分の将来に不安を抱いており、家庭を築く希望が持てないと心配しているため、子供を持たなくなっていると分析する(注11)。また、女性が個々人の自由を尊重したいと思うようになり、個の人間としての解放を願望する傾向が強まっているために、子供を持つ数を減らすか、全く持たない選択をしていると分析する。さらに、高学歴の女性が母親になる以外の自分の将来像を思い描き、自分自身の個人の職業人生に投資したいと考えているとも指摘する。

INEDのトゥールモン研究主任は、子供を産むことは長期的な出費が伴うため、職業生活と家庭生活のバランスをとることが難しいとした上で、子供を持ったとしても生活には不安がないと思えるような効果的な公的制度を整備すれば、子供を持つことに消極的な人々も、長期的なコストという犠牲を乗り越えて出産を前向きに考えられるようになるだろうと分析している(注12)。

家事の負担が女性に偏っている点に関する指摘もある。INSEEの調査によると、男性の家事や育児への参加がほとんど進んでいないことが示されており(注13)、もはや女性は、なぜ家族の世話を自分一人だけで引き受なければならないのか、その理由を見いだせなくなっているとINEDのピゾン氏は分析している(注14)。

また、EHESSのル・ブラーズ研究部長は、女性の社会進出が進んでいる点に着目する。女性がますます資格を取得、高学歴化し、以前よりも遅い年齢で労働市場に参入する変化が出生の減少に影響していると指摘する(注15)。ただ、人口統計学や社会学の研究者の見解は、ここ数年の出生数の減少の要因を明確に説明するのが難しいという点では共通しており、INEDの人口統計学者は、出生数は生活条件や雇用情勢など極めて個人的な要素と強く結びついているが、経済情勢、ウクライナ戦争、地球温暖化などによる将来の不確実性が増していることも要因の一つとして否定できないとしている。

90年代後半から2000年代初頭にかけての出生率回復

1993年から1995年にかけて回復した出生率に関する分析では、出生率と経済情勢の関連性に着目する研究者もいる。出生率の低下は、経済不況と労働市場の低迷の時期に起こり、1994年から95年にかけて失業率の低下と将来の生活水準に安定的であるという認識が広がったため出生率が向上したとの分析がある(注16)。

また、2000年代初頭の出生率向上にはPACS(連帯市民協約)の進展が寄与しているとの見方もある(注17)。PACSは、1999年11月15日に民法改正によって施行された制度であり、性別に関係なく、成年に達した二人の個人の間で、安定した持続的共同生活を営むために交わされる契約である。非婚カップルや単身女性の出産などに対する社会の偏見が払拭され、女性はいつでも望むときに子供を生むことができるという社会的意識が浸透したため、出生数が増加したとする見解もある。2005年には、48.3%の子供が未婚のカップルから生まれたが、10年前には38.6%にすぎなかった。

縄田(2009)によると1990年代以降の家族政策は、対象を被用者とその配偶者限定から国内の全居住者に拡大、低所得層や一人親に対する支援、多様な働き方を可能とする育児休業制度の充実によって出生率を向上させたと言える(注18)。近年、女性の高学歴化がさらに進み、仕事と家庭の両立に関する考え方が変化したため、従来の家族給付や保育サービス、育児休業制度では若い世代の出生数を下支えしきれていない。男性育児参加の促進し女性の負担を軽減するための制度改革が必要となっている。

注

- Bilan démographique 2023, En 2023, la fécondité chute, l’espérance de vie se redresse, Sylvain Papon (Insee)

, INSEE PREMIÈRE, No 1978, Paru le : 16/01/2024, Figure 2a – Nombre de naissances, de décès et solde naturel depuis 1957.(本文へ)

, INSEE PREMIÈRE, No 1978, Paru le : 16/01/2024, Figure 2a – Nombre de naissances, de décès et solde naturel depuis 1957.(本文へ) - Baisse de la natalité en France : un recul dû à de multiples facteurs, difficile à freiner

, Par Capital, Publié le 04/01/2024.(本文へ)

, Par Capital, Publié le 04/01/2024.(本文へ) - France, portrait social, Démographie, Édition 2019

, INSEE RÉFÉRENCES, Paru le : 19/11/2019 et Indicateur conjoncturel de fécondité, Données annuelles de 1994 à 2023

, INSEE RÉFÉRENCES, Paru le : 19/11/2019 et Indicateur conjoncturel de fécondité, Données annuelles de 1994 à 2023 , CHIFFRES-CLÉS, Paru le : 16/01/2024.(本文へ)

, CHIFFRES-CLÉS, Paru le : 16/01/2024.(本文へ) - 縄田康光(2009)「少子化を克服したフランス~フランスの人口動態と家族政策~(PDF:553.1KB)

」『立法と調査』 2009.10 No.297、63~85頁。

」『立法と調査』 2009.10 No.297、63~85頁。

柳沢房子(2007)「フランスにおける少子化と政策対応(PDF:1.49MB) 」『レファレンス』2007.11、85~105頁等(本文へ)

」『レファレンス』2007.11、85~105頁等(本文へ) - En 2022, des naissances au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Sylvain Papon (Insee)

, INSEE FOCUS, No 307, Paru le : 28/09/2023.(本文へ)

, INSEE FOCUS, No 307, Paru le : 28/09/2023.(本文へ) - Le taux de natalité en France a baissé de 7 % au premier semester, Par Minh Dréan, Le Monde, Publié le 04 août 2023.(本文へ)

- Le nombre de naissances en France n’a jamais été aussi bas depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Le Monde, Par Hadrien Valat et Raphaëlle Aubert, Publié le 28 septembre 2023.(本文へ)

- Au plus bas en 2022, le nombre de naissances en France chute encore au premier semestre 2023

, France Bleu, Jeudi 28 septembre 2023.(本文へ)

, France Bleu, Jeudi 28 septembre 2023.(本文へ) - 縄田康光(2009)82頁参照。(本文へ)

- 前掲注6参照。(本文へ)

- Baisse du taux de fécondité, "climat d'incertitude"... Les chiffres de la natalité en 2023 s'annoncent mauvais

, François Blanchard avec AFP, Le 04/01/2024(本文へ)

, François Blanchard avec AFP, Le 04/01/2024(本文へ) - Pourquoi les Français font-ils de moins en moins de bébés ?

20 Minutes, Publié le 04/01/24.(本文へ)

20 Minutes, Publié le 04/01/24.(本文へ) - Premier confinement et égalité femmes-hommes : une articulation des temps de vie plus difficile pour les femmes, Isabelle Delhomme, Xavier Pétillon, Yohann Rivillon (Insee)

, INSEE ANALYSES PAYS DE LA LOIRE, No 103, Paru le : 08/03/2022(本文へ)

, INSEE ANALYSES PAYS DE LA LOIRE, No 103, Paru le : 08/03/2022(本文へ) - 前掲注6参照。(本文へ)

- 前掲注6参照。(本文へ)

- Le nombre des naissances augmente en France, Le Monde, Par GUY HERZLICH, Publié le 09 février 1996.(本文へ)

- Rythme soutenu des naissances en 2001, Le Monde, Publié le 06 février 2002.(本文へ)

- 縄田康光(2009)82頁参照。(本文へ)

(ウェブサイト最終閲覧日:2024年2月6日)

2024年2月 フランスの記事一覧

- 2023年の合計特殊出生率が1.68に低下 ―若い世代の出生率低下とその要因

- 出生率の低下と「出産休暇」の創設

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2024年 > 2月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > フランスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > フランス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > フランス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > フランス