コロナ危機により所得格差が拡大

―WSI報告

ハンスベックラー財団経済社会研究所(WSI)が発表した「所得と富の分配に関する報告書」によると、コロナ危機で特に低所得層の所得が減少し、格差が拡大していることが分かった。WSIは、操業短縮手当の引き上げや失業給付の期間延長、富の集中を抑制する制度改革などが欠かせないとする。 以下に報告書の概要を紹介する。

最新の独自調査とSOEPを分析

今回の分析には、WSIの独自調査と、社会経済パネル調査(SOEP)の2つのデータが用いられた。

2020年の最新値については、ハンスベックラー財団のオンライン調査(2020年4月と6月の2回に分けて6300人以上の就業者と求職者に対して実施)が用いられた。同調査は、性別、年齢、教育、所在地といった属性面でドイツの就業者が偏りなく反映されている。

他方、それ以前の所得分配の動向については、社会経済パネル調査(SOEP)が用いられた。SOEPは毎年、定期的に約1万6000の世帯を標本として実施されるパネル調査で、国民の幅広い層に対する詳細な所得データが提供されている(ただし、データ系列は2017年までしか公表されていない)。

危機前の所得格差の動向

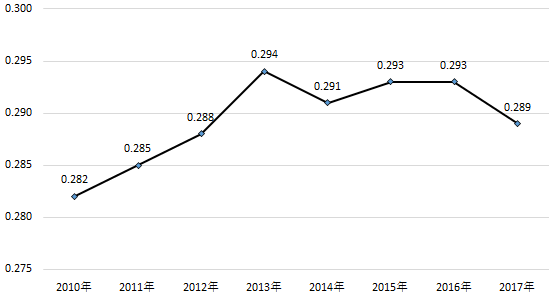

近年の所得格差の推移を見ると、ジニ係数(1に近いほど格差が大きく、0に近いほど格差が小さいことを示す)は、1999年から2005年のわずか6年で、0.250弱から0.289に急上昇した。所得格差が急拡大したことを示すこの上昇は、国際比較上でも大きなものであった。

その後、格差は高水準で停滞した後に、やや低下した。

図1の通り、2010年代に入ると、ジニ係数はまず、新たな最高値を記録する。2013年にジニ係数が0.294に達し(これはSOEP導入以降に測定されたドイツの所得格差の最高値である)、2017年は、再び0.289に戻った。

図1:可処分世帯所得のジニ係数(2010~2017年)

出所:SOEP

WSIの報告書によると、2010年代のドイツにおける所得格差は、他の工業先進国と比較すると総じて中位レベルにある。しかし、1990年代の過去の状況と比べると、明らかに不平等な分配の傾向が見られる。

また、可処分所得が全世帯の所得の中央値の60%を下回る「貧困世帯」の割合は、2010年は14%であったが、2017年には2ポイント上昇し、16%に達した。2017年に貧困率が高かったのは、特にひとり親、失業者、移民の背景を持つ人々、そして旧東独地域の人々だった。

コロナ危機は特に低所得層へ打撃

次に最新のデータによると、2020年のコロナ危機では、特に低所得層が打撃を受け、所得格差が拡大する傾向が強まっている。また、今回の危機では中位所得グループの「下位」層の世帯も、高所得世帯と比べて状況が悪化した。コロナ危機では、より貧しい者が相対的により多くのものを失ったのである。

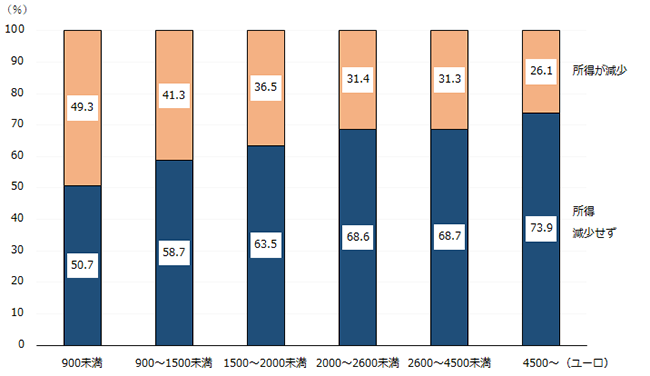

具体的には図2の通り、世帯所得が「月額900ユーロ未満」、「月額1500ユーロ未満」の2つの低所得層を見ると、所得が減少した世帯の割合は40%を上回っていた。また、中位所得の「最下位」層(危機前の月額所得が1500~2000ユーロ未満)では、37%弱が所得を下げた。一方、世帯所得が月額2000~4500ユーロ未満のグループでは、所得が減少した世帯の割合は31%強だった。さらに、世帯所得が月額4500ユーロ以上の高所得層で所得が減少したと答えたのは約26%にすぎなかった(注1)。

図2:コロナによって所得が減少した世帯の割合(月額所得別、減少率別)

画像クリックで拡大表示

出所:WSI (2020)

所得が特に減少した者の職業上の特徴や社会的特徴を見ると、自営業者のほか、派遣労働者やミニジョブ労働者などの不安定労働者が多かった。また、移民の背景を持つ人や子を持つ人にも、より広範囲な所得減少が認められた。

顕著な所得減少の原因としてWSIが指摘するのは、「自営業者の売上減少」や、「失業(これまでのところ、特に不安定労働者がこれに該当する)」に加えて、「操業短縮」がある。操業短縮中に減少した賃金の一部が補填される「操業短縮手当(KuG)」は、コロナ危機において多くの職を守るものでもあるが、当該労働者にとっては手痛い所得減少を意味しかねない。特に低所得労働者が、この影響を大きく受けている。

WSI上級研究員のコールラウシュ氏は「データを詳しく見ると、この極めて困難な危機においても、社会保険加入義務のある正規労働者は、労働協約の適用と事業所レベルの共同決定との組み合わせによって所得減少をかなり抑えることができている」と説明する。労働協約に基づく賃金を受け取る労働者は操業短縮時、平均で58%が企業独自の上乗せを受けていたが、労働協約が適用されない企業では、その割合は34%に留まる。従業員代表委員会がある企業でも、同様の大きな恩恵が確認された。

「低所得者は、労働協約が適用され、共同決定権のある企業で働くケースが稀で、上乗せを得る機会も低くなる。さらに、法定の操短手当だけでは、低所得者はすぐに最低生活水準を割り込んでしまう」と分配研究者のツッコ氏は説明する。

格差拡大を防ぐ対策案

最後にWSIは、さらなる所得格差の拡大を防ぐために、以下の短期的・長期的な対策の併用を提案している。

(1)短期的対策

- 低所得労働者を対象に操短手当を引き上げる。

- 失業給付(失業手当I)の受給期間を危機の全期間に延長する。

- 生活扶助であるハルツIV(失業手当Ⅱ)の基準額を「貧困から確実に守る」レベルへ持続的に引き上げる。

- 操業短縮中の技能習得機会の向上、強化を図る。

(2)長期的対策

- 法定最低賃金をフルタイム労働者の賃金中央値の60%に引き上げる。

- 労働協約適用率の向上を図る(例えば公共調達の要件とする等)。

- 移民の職業訓練修了資格の認定促進と、技能習得の促進を図る。

- 投資収益への累進課税の復活と、非常に高額な遺産相続の課税を強化する(資産のさらなる集中を抑えるため)。

注

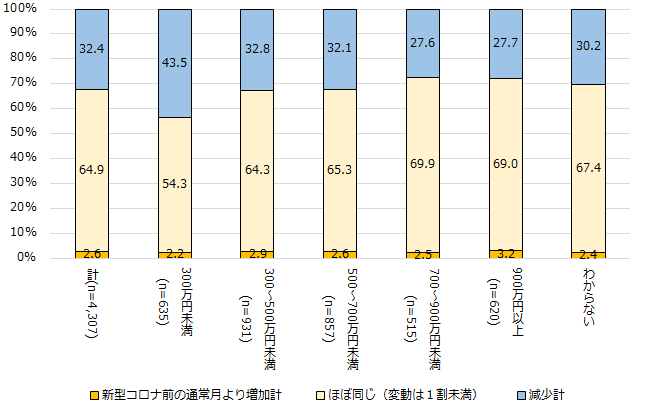

- なお、日本における同様の調査に「JILPT個人調査(5月調査) ―新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査(JILPT第1回)」があるが、やはり前年1年間の世帯年収が低いほど、収入の減少等の割合が高くなっている。(https://www.jil.go.jp/press/documents/20200610.pdf、図表5 (PDF:952KB))(本文へ)

<参考>「 JILPT個人調査(5月調査、一次集計)」より作図

2019年の世帯年収別にみた直近の月収の増減(5月調査)

参考資料

- Verteilungsbericht 2020 – Die Einkommensungleichheit wird durch die Corona-Krise noch weiter verstärkt,WSI Report Nr. 62, November 2020,

- Neuer WSI-Verteilungsbericht (19.11.20)ほか。

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=130.24円(2021年4月2日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2021年4月 ドイツの記事一覧

- コロナ危機により所得格差が拡大 ―WSI報告

- コロナ下における若年者訓練支援

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2021年 > 4月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題、非正規雇用

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ