フードバンク利用者の急増に社会保障給付制度が影響

―報告書

困窮した人々に無料で食料を提供する、いわゆる「フードバンク」の利用者に関する調査報告書を、非営利団体と大学の研究者がまとめた。近年の急速な利用者拡大の主な要因として、社会保障給付制度における給付額の低さや支給停止などの影響を指摘している。

給付の支給遅延や停止、減額が影響

フードバンクは、非営利団体などが、企業や個人などの寄付を受けて、困窮した人々に無料で数日分の食糧を提供するサービスだ。フードバンクと提携する医師やソーシャルワーカーなどが、サービスを受ける必要があると判断した困窮者をフードバンクに紹介する方式をとる。全国のフードバンクの6割を運営するとされる代表的な非営利組織、トラッセル・トラストによれば、同団体のフードバンクによる食料の提供数は、2010年度の6万1000件から2018年度には158万3000件と急速に増加している。その原因をめぐっては、経済状況や、フードバンク自体の増加、あるいは給付制度の問題などがこれまで指摘されてきた。

トラッセル・トラストの委託を受けて、ヘリオット・ワット大学の研究者が10月、利用者に関する調査結果を報告書にまとめた(注1)。これによれば、フードバンクを利用した世帯は全体のおよそ2%程度(2018年度)と推計され、平均的な世帯収入(住居費を除く)は月215ポンド、4分の3超が賃貸料あるいはカウンシル税(住居に対する税)を滞納している状態にある。利用者の9割近くが社会保障給付を主な収入源としており、仕事に就いている者は7%、仕事に就いている者(注2)を世帯に含む利用者も14%に留まる。利用者となるリスクの高い属性要因として、低収入、一人親、子どもが二人以上、単身者、賃貸住宅の居住者、失業状態にある、世帯に健康状態に問題のある家族を含む、などが挙げられている(注3)。また、25~54歳層でよりリスクが高く、65歳以上の高齢者はごく一部(2%)だ。

報告書は、利用者の増加にフードバンク自体の増加が寄与している事は間違いないものの、より本質的な要因があるとして、3点を挙げている。1つは、給付制度の支給額が不十分かつ各種の減額があり、また申請から支給までに長期間を要することだ。現在、導入が進められている低所得層向け給付制度のユニバーサル・クレジット(注4)は、申請から1週間の待機期間と、支給までおよそ5週間の待機が必要となるほか、制裁措置(支給停止)や、受給要件の厳格化、支給上限額の設定、「ベッドルーム税」(住宅給付の減額)(注5)、支給額から債務返済分として差し引かれる額に関するルールなどが、フードバンク利用の増加に明確に影響している、と報告書は分析している(注6)。

2つ目に、困難な状況(強制退去や離婚など)や健康状態の悪化が挙げられる。過半数の利用者は、フードバンクへの紹介時点までの1年以内に何らかの困難な状況によって収入を得ることが難しくなり、あるいは給付を申請したり、生活費が上昇したりしている。また一部は、失業や労働時間の削減などに直面している。健康状態に問題のある家族のいる世帯も多く、これも追加的な支出の要因となっているとみられる。3つ目に、インフォーマルな支援の欠如がある。利用者の多くは、家族や友人からの支援が尽きたか、つながりのある人々(社会的ネットワーク)に経済的余裕がないか、社会的孤立から支援を受けられない状態にあったとされる。

報告書は検討されるべき課題として、6点を挙げている。すなわち、就労年齢層向けの給付に関する水準や受給要件の見直し、ユニバーサル・クレジットの待機期間などの問題、制裁措置や就労困難者の審査(健康状態、障害、就労可能性)の在り方、支給額の削減・控除に関するルール、困窮リスクが高く複雑なニーズを持つ者に対する専門的支援者の利用可能性、自治体による緊急対応的な福祉サービスの提供を強化すること――である。

給付制度が機能しているかチェックも

議会雇用年金委員会が7月に公表した報告書(注7)も、給付制度が受給者の支援に役立っていないとして、改善を求める内容となっている。2010年以降の給付制度改革は、就労へのインセンティブを高め、貧困からの脱却・予防が目的に掲げられたが、実際には貧困に陥るばかりでなく、飢えや物的欠乏に直面する人々を生み出しているとの証言が繰り返し聞かれる、と報告書は述べ、社会保障のセーフティネットが貧困リスクとの狭間に身を置く人々を支援するという本来の目的に適っていないと指摘している。

改善策として雇用年金委が提言する施策の1つは、給付支給額の引き上げだ。2011年以降、歳出削減策として大半の就労年齢層向け給付制度で支給額がほぼ凍結された状態にあり、この間の生活費の上昇によって、そもそも低水準の給付額との間に一層の乖離が生じている、と報告書は指摘。2020年度には改定の再開が予定されているが、この間に行われるはずであった引き上げ分を補うためには、従来の改定の目安とされる消費者物価指数に、さらに2%を上積みした額を引き上げる必要がある、としている。

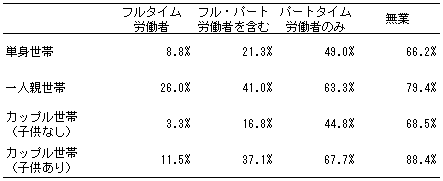

また、貧困に関する指標についても、見直しを求めている。貧困状態の把握には、従来の世帯収入に関する単純な指標だけでなく、多様な世帯が直面する育児や住宅、債務返済、あるいは長期的な健康上の問題といった回避できない費用を考慮する必要がある、と報告書は述べる(図表)。これに関連して、新たな貧困指標の検討に関する政府の依頼を受けて、専門家による独立委員会(Social Metrics Commission)が2018年に示した案(注8)は、期待すべき内容を含むとして、報告書はこれを公式な指標として採用するよう要請している。ただし同時に、貧困に伴う物的欠乏(食料や住居、燃料などの不足)がむしろ重視される必要があるとして、別途、独立の委員会組織を立ち上げを立ち上げるよう提言している。

このほか、多年にわたる給付制度改革やユニバーサル・クレジット導入に関する影響評価の実施、さらに給付制度の実施状況に関する指標(支援が必要な層に対応できているか)の設定に関する検討などを、政府に要請している。

図表:世帯の特徴、就労状況による貧困率の違い

出所:"Welfare Safety Net" (Social Metrics Commission "A new measure of poverty for the UK"からの引用)

注

- The Trussell Trust "State of Hunger"。調査は3年間にわたり、文献調査のほか、1100人超のフードバンク利用者や、利用者を紹介する組織、またフードバンクのマネージャなど広範な関係者に対するアンケート調査及びヒアリングを含む。(本文へ)

- 典型的にはパートタイム労働者。(本文へ)

- 利用者の半数近くが単身世帯で、22%が一人親、11%が子どものいるカップル、9%が子どものいないカップル。また、7割が賃貸住宅の居住者で(うち社会的住宅が4割超)、残る3割の大半は住居を持たない(緊急または一時的に提供された住宅や、家族や友人の家に居住)。9割はイギリス人で、ほとんどが自らを白人と回答している。加えて、利用者の4分の3近くが健康状態に問題(典型的にはメンタルヘルスの問題)のある者を世帯に含む。(本文へ)

- 低所得層向けの複数の給付(所得調査制求職者手当、所得連動型雇用・生活補助手当、就労税額控除、児童税額控除、住宅給付)を統合した制度として2013年に導入を開始した。2023年には既存の給付制度に置き換わる予定。(本文へ)

- 住宅給付受給者に対して、部屋数が必要を上回っていると判断された場合に給付を減額。(本文へ)

- 逆に、失業者に対する給付の増額は、利用者を減少させることが確認されている。(本文へ)

- House of Commons Work and Pensions Committee "Welfare Safety Net"(本文へ)

- Social Metrics Commission "A new measure of poverty for the UK"(本文へ)

参考資料

参考レート

- 1英ポンド(GBP)=108.31円(2020年3月3日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2020年3月 イギリスの記事一覧

- 諮問機関、離脱後の移民制度をめぐって政府方針に反対する提言

- 生活賃金改定 ―ロンドンで10.75ポンド、ロンドン以外で9.30ポンド

- フードバンク利用者の急増に社会保障給付制度が影響 ―報告書

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2020年 > 3月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 勤労者生活・意識

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス