基礎情報:マレーシア(2000年)

※このページは、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

1.一般項目

- 国名

- マレーシア(アジア)

- 英文国名

- Malaysia

- 人口

- 2271万人(1999年)

- 面積

- 32万9760平方キロメートル

- 人口密度

- 69人/平方キロメートル(1999年)

- 首都名

- クアラルンプール

- 言語

- マレー語(国語)、英語、中国語(北京語、福建語、広東語など)、タミール語

- 宗教

- イスラム教(国教)、仏教、ヒンズー教、キリスト教

- 政体

- 立憲君主制、議院内閣制

2.経済概況

- 実質経済成長率

- +7.7%(1997年) △7.5%(1998年) +5.4%(1999年)

- 通貨単位

- リンギ(Ringgit:RM) 1米ドル=RM3.80(固定)、1RM=27.6円(1999年10月)

- GDP

- 337.800百万リンギ(88900百万米ドル、1999年)

- 1人当たりGDP

- 3269米ドル(1998年) 3475米ドル(1999年)

- 消費者物価上昇率

- +3.0%(1999年) +5.3%(1998年) +2.7%(1997年) +3.5%(1996年)

- 主要産業

- 製造業(電機、電子、機械、繊維、衣料、靴・履き物など)、プランテーション(ゴム、パーム・オイル、お茶、サトウキビなど)、鉱業(スズ、石油)

3.対日経済関係

- 対日主要輸入品目

- 集積回路、鉄綱、AV 機器製品、産業用機械、乗用車、自動車部品など

- 対日輸入額

- 111億ドル(1999年) 93.0億ドル(1998年) 145.8億ドル(1997年)

- 対日主要輸出品目

- 木材、天然ガス、原油、コンピュータ、テレビ、植物性油脂など

- 対日輸出額

- 109.0億ドル(1999年) 86.5億ドル(1998年) 114.4億ドル(1997年)

- 日本の直接投資

- 586億円(1999年) 658億円(1998年) 971億円(1997年)

- 日本の投資件数

- 44件(1999年) 32件(1998年) 82件(1997年)

- 在留邦人数

- 1万1545人(1999年10月)

出所:

- Economic Report 1999/2000, Ministry of Finance

- Information Malaysia 1999 Year Book, Berita Publishing Sdn. Bhd. Kuala Lumpur, 1999

- その他マレーシア政府資料

- 日本:大蔵省(財政金融月報、外国貿易概況)、外務省(海外在留邦人数調査統計)

4.労働市場

1.労働市場の概況

マレーシア労働力は1999年に807万人に達し、失業率は3.0%であった。失業者は主にマレーシア人である。彼らは教育も熟練技能も有しているが、その能力に見合った仕事が見つかるのを待っているため、失業者となっている。失業は労働力不足と併存している。これら二つの間に市場の要求に関するミスマッチがある。このミスマッチはマレーシア人が特定の仕事や職業を避ける傾向があるために倍化されている。プランテーション、製造業、サービス業、家事労働などで、彼らはこれらの仕事を汚くて、低賃金、重労働で、社会的なイメージも悪いとみなしている。このため、外国人労働者がマレーシア人がきらうこのような仕事につく。

マレーシアの労働市場は、プランテーションにおける未熟練労働者不足、製造業、サービス業における熟練および半熟練労働者不足を特徴としている。短期的には、こうした労働者不足は合法、非合法の外国人労働者により補充できるが、政府は、長期戦略として、訓練された半熟練労働者、熟練労働者を育成するための教育訓練機関の設立に努めている。未熟練労働者不足対策として、政府は労働力の省力化対策の導入を民間企業に奨励している。

たとえば、主要な都市ではガソリンスタンドにすでにセルフサービス用ポンプが導入され、自動車利用者に好評である。このような方式は他の分野にもやがて広がるであろう。

労働力参加率をみると、女性に比べて男性の参加率が高い。これは、労働市場に参入した女性の多くが、家事や育児などのために職場から離れていくからである。

労働市場を産業、業種別にみると、サービス業に雇用される労働者数が急速に増加する一方、農林水産業に占める労働者の割合は減少している。この傾向は、明らかに2020年までに工業化された先進国を目指すという政府の政策を反映している。

激しいジョブホッピングを防ぐため、政府は1990年代初めにSkills Development Fund(技能開発基金)を設置した。同基金は、すべての使用者に労務コストの1%の拠出を義務づけている。企業は、基金理事会の承認を得て実施した研修活動経費について、基金に資金補助を求めることができる。これは産業界に職業訓練や能力開発に真剣な努力を払わせることを目的としている。

1998年11月、技能開発基金への拠出は、経済危機で企業の収益が悪化したため、使用者の負担を削減するため一時的に停止された。1999年半ばに一時停止が解かれ、現在は基金への拠出を続けるよう要請されている。

人材育成のために、Human Resources Development Council(人材開発審議会)は、以下の7つの実習制度に基づいて、毎年4000人の労働者を訓練することにしている。

- Industrial machining

- Mechatronics

- Hotel industry apprenticeship

- Multi-modal transport operations

- Moulding for the plastic industry

- Tool & dye machining for the metal related industry

- Wood based apprenticeship

これら実習制度を成功させるためには、企業が積極的に同制度に労働者を送りこまねばならない。

多くの企業が従業員の訓練のために同基金を利用している。しかし、基金の管理者たちはもっと多くの企業が利用すべきだと思っている。一部の企業は生産時間を失うことを恐れて従業員を訓練に出すことを望んでいない、とみているからである。企業規模が大きくなるにつれ、その傾向が強い。

外国人労働者の採用を希望する使用者からの許可申請が多いので、政府は外国人労働者への依存を低減する方法を検討している。政府は使用者の外国人労働者への求人が真剣なものであり、外国人労働者が導入されなかった場合には工場閉鎖という厳しい状況に直面することもあると認識している。したがって、政府は外国人労働者への依存を減らす方法や手段を探すため、使用者との対話の場を持つ予定である。

マレーシアの法律では、外国人労働者は7年を超えて雇用されることはできない。7年の就労期間が満了した後は、使用者は労働者を帰国させなければならない。このため使用者は外国人労働者を失わないよう、就労許可申請を引続き行わざるを得ない。

通常、機械化や自動化の進行で労働力への依存度は低減すると思われている。しかし、プランテーションでの油やしの枝の採り入れ、レンガ詰み、漆喰塗りなど一部の仕事は、まだ機械化・自動化されていない。これらの分野で使用者はやむなく外国人労働者を使っている。

海外で働くマレーシア人もいる。5万人を超えるマレーシア人がシンガポールで給料を得ている。そのほとんどがマレーシアからシンガポールへの通勤者である。シンガポールでは賃金が高く、強いシンガポール・ドルと相俟って、マレーシア人の職場として魅力がある。

マレーシア経営者連盟は、プランテーションおよび製造部門でさらに20万人の労働者が必要になると見積もっている。

2.労働市場関連情報

- 労働力人口

- 901万人(1999年)

- 労働力率

- 70.1%(1999年)

- 就業者数

- 861万人(1999年)

- 失業率

- 4.9%(1999年)

出所:Economic Report, Ministry of Finance

5.賃金

1.賃金制度の概要

マレーシアにおいては賃金水準は、一般的に労働市場の需給関係と労使の力関係によって決定されるといってよい。賃金形態は、時間給(1時間を基本単位とした賃金。支払形態は月給となる)、出来高払い、および両者の組み合わせの三つに一般的には分類できる。時間給は、公務員、ホワイトカラーに適用される。生産労働者は、出来高払いか、時間給と出来高払いの組み合わせが多い。これは生産性と企業への貢献度にリンクした賃金である。

制度のいかんにかかわらず、賃金は毎月1回、25日から翌月の7日の間に支払われるのが一般的である。雇用法は翌月の7日を賃金支払いの最終日として規定している。賃金は法定通貨で事業所内で支払わなければならないと規定されているが、ほとんどの企業は銀行振込で対応しており、ほんのわずかの企業だけが現金での支払いを続けている。プランテーションはその数少ない一つである。場所が遠隔地であることがその理由であるが、それは現金輸送や労働者への最終配分のために余計な保安手段を必要としている。

概して製造業では、営業や包装係のように出来高で支払う必要がある仕事を除いて、時間給が多い。一般的に賃金は市場レートを反映している。南部は北部に比べ、都市部は地方と比べ賃金が高い。産業界には労働者がほんの数リンギの差のために他企業に移るようなことのないよう、彼らの支払いが妥当であるかどうか確認する独自の方法がある。一部の労働者はより高い賃金を得るためこの仕組みを利用している。

マレーシア労働組合会議(MTUC)は、労働者が賃上げ要求を控えて企業の業績回復を助けたことに対し、十分に補償されるべきだと考えている。交渉の結果、1999年の初めから9カ月の間に7%から11%の範囲で賃金は増加している。

2.最低賃金

1947年賃金評議会法は、政府が産業別最低賃金の設定機関を設置すると定めていたが、1992年3月に改正された。現在の賃金評議会は、小売販売員、映画関係労働者、ペナン港湾労働者の最低賃金についてのみ設定している。

現行法は、最低賃金は労働者の年齢、産業ごとの支配的労働条件などを勘案して決めるとしている。

ただ、実際には各企業の賃金は、ペナン港湾労働者の最低賃金額と比較すると、大幅に上回っている。すなわち、現行の最低賃金制度は製造業をはじめとする民間企業やマレーシアに進出している多国籍企業には実質的には無関係といってよい。

3.平均賃金

平均賃金は産業によって、また州によっても異なる。ジョホール州や銀行従業員は他の州や産業の労働者よりも収入がよい。これはシンガポールに近接していることによる。

賃金は、わずかに減少しており、これは景気の後退と時間外労働手当の減少による。

賃金が出来高で支払われ、生産が天候に左右される産業(建設業、プランテーション)では、上記表の月額賃金は平均年額賃金をベースに算出している。表中の賃金額の多くは、時間外その他の手当を含んでいる。プランテーションの賃金は一般に低いが、労働者の住宅、電気、水などが無償で使用者から提供されている。だが、確かに現金給与額は低く、マレーシア人が嫌う業種となっている。

建設業は、プランテーションと比べ賃金は高いが、仕事が「肉体労働」であり、やはりマレーシア人が嫌う業種となっている。

1999年の賃金引き上げ率は、推定ではあるが、全体として約11%で、製造業では11~13%程度であった。

| 業種、地域 | 1998年 | 1999年 | |

|---|---|---|---|

| プランテーション | 550.00 | 470.00 | |

| 銀行 | 1150.00 | 1150.00 | |

| 製造業 | ジョホール州 | 952.00 | 905.00 |

| その他の州 | 752.00 | 742.00 | |

| 建設業 | ジョホール州 | 1050.00 | 950.00 |

| その他の州 | 912.00 | 812.00 | |

| 電子 | ジョホール州 | 995.00 | 955.00 |

| その他の州 | 752.00 | 702.00 | |

出所:1999年および2000年に締結適用される諸労働協約

6.労働時間

1.労働時間制度の概要と労働時間に関する法律

労働時間を規定する主要な法令は、半島マレーシア(マレー半島の11州と連邦直轄地)でのみ適用される1955年雇用法、サバ州についてはサバ労働令、サラワク州についてはサラワク労働令である(両州はボルネオ島にある)。ここでは半島マレーシアについてのみ説明する(雇用法の詳細は「労働法制」の項参照)。

労働時間制度の枠組みは、1955年雇用法に定められている。同法は労働時間のみならず、雇用労働者の労働条件全般について定めている。同法によると、労働時間の原則は1日8時間、週48時間で、労働者を休憩時間なしで5時間以上連続で働かせることはできない。1日8時間を超えて働く労働者には時間外労働手当が支給される。

1日8時間の労働時間は、1日10時間の時間帯の中に分散して設定することもできる。たとえば、レストランで一般的に行われている方法であるが、4時間の就業の後、2時間休憩とし、その後の4時間を再度労働時間とすることができる。この例以外にも、さまざまな変形労働時間についての規定がありDirector General of Labour(人的資源省労働局長)に変形労働時間制の実施を決める権限を与えている。

最近の労働時間に関する法制度のポイントは、柔軟な労働時間制度を認めていることである。人的資源省労働局長に広範な裁量権が与えられており、従来なかった形態の事業に関わる特別の事情を考慮した労働時間制が実施できるようになっている。

最近の例では、海底油田の石油掘削労働者の労働時間は、石油掘削リグで2週間働き、その後上陸して2週間の休暇を取るようになった。石油掘削に従事する2週間で、3カ月間の週平均労働時間が48時間となるよう調整されるのである。

14~16歳までの若年者は限られた労働時間のみ働くことができる。彼らは、1日6時間、週36時間働くことが許される。両親がいる事業所を除き、午後10時~午前5時までの労働から除外される。

女性労働者も、午後10時~午前5時の間は働かせてはならない。女性労働者に夜勤をさせようとする使用者は、人的資源省労働局長から許可を得る必要がある。使用者が、自宅までの交通手段、食事休憩のための適当な場所の便宜を図ることなどを条件として、人的資源省労働局長は許可を与える。

多くの製造業の企業では、人的資源省労働局長の許可を得て、女性労働者に午後10時~午前5時にも就労させている。なお、女性を地下の労働現場で働かせることも禁止されている。

2.有給休暇の概要

雇用法では有給休日(paid holiday)、年次有給休暇(annual leave)、出産休暇を有給休暇として定めている。有給休日

すべての労働者は、1年間に10日、有給休日(祝日が有給休日となる。州により祝日日数は異なるが平均12日程度)を取ることができる。うち4日は、休暇を取ることが義務づけられる。義務的休日は、建国記念日(8月31日)、国王誕生日(国王は5年を任期として9州のスルタンの持ち回りで就任する。したがって、休日は国王の交替に伴い変動する)、州長(9州ではスルタン、スルタンの存在しない4州では知事)誕生日、労働者の日(5月1日)である。

残りの6日は、使用者が職場に掲示した休日の中から労働者が選択する。使用者と労働者の協定により、この6日の休日は自由に決めることができる。上記の休日のいずれかが週の休日(日曜日、もしくは半島マレーシアのモスレムの影響の強い州では金曜日)に当る場合、使用者はつぎの労働日(月曜日、もしくは土曜日)を有給休日とする。

年次有給休暇

以上に加えて、すべての労働者は下記の年次有給休暇を取る権利を有する。

- 勤続2年未満:年8日

- 勤続2年以上5年未満:年12日

- 勤続5年以上:年16日

年次有給休暇日数は、当該労働者が年度途中に入社または退職した場合は勤務日数に応じて案分される。日雇労働者が年次有給休暇を取る権利を得るには、使用者が仕事を提供した日の90%以上労働する必要がある。即ち年次有給休暇の権利を得るためには、使用者の許可なく10%を超えて欠勤してはならない。正当な理由で年次有給休暇を変更させるときは、使用者は代替日を与えなければならない。

年次有給休暇を労働者が取らなかった場合は放棄したとみなされる。労働者が、年次有給休暇を取得せず、就労して賃金を受け取ることは、当該労働者が書面で合意した場合のみ可能である。

出産休暇

女性労働者は、連続60日間の有給出産休暇を与えられる。同休暇は、生存実子が4人以下である場合、年齢にかかわらず出産時に取得できる。出産時に5人以上の生存実子がいる場合、無給となる。女性労働者が出産給付を受けるには、さらに2つ条件がある。

- 出産の直前4カ月間常時当該使用者に雇用されていたこと

- 出産に先立つ9カ月間に合計90日以上当該使用者に雇用されていたこと

休暇取得の権利を得る期間中に2人以上の使用者に雇用されていた場合、最後の使用者から休暇を取得する。同使用者は、民間債権として他の使用者に応分の金額を請求できる。女性労働者は、出産予定を使用者に通告した後、使用者が無償医療を提供する場合には使用者が指定する定期検診を受けなければならない。出産休暇は出産の直前30日以内、または出産直後の日から数える。出産30日前から休暇を取ることができるが、直前30日までの休暇は無給である。

医師から妊娠しているか、またはその合理的根拠があると診断され、就労を避けるべきだと勧告された場合、使用者は当該女性労働者の解雇を禁止されている。当該女性労働者が死亡した場合には、使用者は出産手当を近親者に支払わなければならない。

女性労働者が出産手当に対する権利を放棄するという雇用契約条件は無効であり、効力を持たない。使用者は、人的資源省が定めた書式により、出産手当に関する支給額をすべて記録しなければならない。

3.年間総実労働時間

実労働時間は産業、業種により大きく異なる。産業、業種内でも職種により大きなばらつきがある。正確なデータはないが、推定で、平均して労働者は1年に2200時間から2600時間働いている。

7.労使関係

1.労使関係の概況

マレーシアにおける労使関係は、当事者間即ち使用者と労働者との間の雇用に関わる問題を交渉で自主的に解決するという原則に基づいて成り立っており、交渉範囲は広範囲にわたっている。従業員が労働組合に組織された場合は、労働組合が不満を持つ組合員に代わって交渉者の役割を果たす。それが労使関係の基礎である。相互間の交渉が雇用契約の基礎を形成する。

当事者間の交渉で問題が解決できないときには、人的資源省の労使関係局に問題の解決を求めるという選択肢もある。両当事者を呼んで話し合わせるが、しかし同省の役割は当事者間で解決に到達するのを手助けするだけである。紛争の調停担当官には解決策を命令する権限はない。彼らは問題解決のため両当事者が考慮すべきポイントを提示できるにすぎない。

そして、問題がそのレベルで解決できない場合は、人的資源大臣の裁量で労働裁判所(Industrial Court)に解決を委ねることができる。労働裁判所で当事者は、紛争についての自らの主張を説明し、それを踏まえて裁判所は裁定を下す。裁定は当事者を拘束する。

2.労働組合および労使関係に関する法律

使用者と労働者との間の労使関係には1967年労使関係法が適用される。同法律は使用者と労働者の権利と責任を規定している。また問題処理の手続き、和解および調停を労働裁判所に申し立てる方法等についても規定している。労使関係局に労使紛争の調停を付託する場合には、紛争発生から60日以内という提出期限がある。同法は団体交渉と労働協約に関する手続きも規定している。総じて同法は良好な労使関係の形成促進を目的としたものである。

3.労働組合

1967年労働組合法は、労働組合の結成、運営、労組連合の結成、国際的労働団体への加盟などを定めている。

マレーシアでは労働組合は、職種別、職業別、職能別(trade,occupation,craft)、事業所別、産業別でのみ結成できる。労働者は自分が属する職種、職業、職能、事業所、産業で結成された労働組合にのみ加盟できる。特定の職種、職業、職能、事業所、産業ですでに労働組合が結成されている場合には、別の労組を結成することはできない。これは職種、職業、職能、事業所、産業ごとに複数の労組が存在しないようにするためである。一般労働組合(general union)は認められていない。

すべての労組は、労働組合登録官(全国で1人。通常、人的資源省労働組合局長が兼務する)の資格審査を経て登録する義務がある。登録後、従業員の労働組合として機能するためには、使用者の承認を得る必要がある。

労組法は、使用者承認の手続も定めている。使用者が承認を拒否した場合、労組は労働組合登録官に訴えることができる。登録官は調査の後、使用者に労組を承認するよう命令することができる。

労組が代表しようとする労働者の過半数を組織していない場合には、限定承認を受けることがある。

登録された労組のみが団体交渉を行うことができ、限定承認を受けた労組は特定の問題でのみ団体交渉を行うことになる。いったん与えられた登録は、当該労組の組織率が低下しても取り消されることはない。

労組法は、同一産業の2つ以上の労組が連合体を結成することを認めているが、労組ナショナルセンターは認めていない。このため、実質的な労組ナショナルセンターであるマレーシア労組会議(MTUC)は結社法により登録された法人であり、法律的には労働組合ではない。

登録された労組は、3月31日までに、毎年監査済み財政報告書を労働組合登録官に提出しなければならない。これは登録官が労組を監督し、登録労組が法律に基づいて活動しているか確認するためである。

労組法はまた、マレーシア国民ではない者、政党役員が労組役員となることを禁止している。

1999年現在の労働組合数などは以下のとおりである。

- 労働組合数

- 556

- 労働組合員数

- 68万人

- 推定組織率

- 9%

出所:MTUC資料

4.使用者団体

使用者の組織は14あり、いずれも労働組合法(Trade Union Act)に基づき登録されている。14の使用者団体は以下のとおりである。これらの使用者団体は、主として産業、業種を基盤としている。9)を除き、その他は主として労使関係に関連した事業、活動を行っている。

- マレーシア使用者連盟(MEF)

- マラヤ農業生産者協会(MAPA)

- マレーシア商業銀行協会(MCBA)

- マラヤ諸州保険協会(SMIS)

- マレーシア自動車販売業者協会(MMTA)

- サバ使用者協議会(SECA)

- サラワク使用者協会(SEA)

- マレーシア鉱業使用者協会(MMEA)

- マレーシア製造業連盟(FMM)

8.労働行政

1.労働政策の概況

政府の労働政策は、1996年から2000年までの経済5カ年計画である第7次マレーシア計画に基本的考え方が盛り込まれている。同計画の実施については1997年の経済危機後に設置された国家経済行動協議会(National Economic Action Council)により検討されている。

現在進められている労働政策の重点は、増加する人口に対応した雇用機会の創出を目標として1970年代以来進めてきた労働集約型産業育成への取り組みから、資本集約型産業育成への移行に対応することである。すなわち、マレーシアは1980年代後半以来、労働力不足に陥り、この労働力の供給不足は、短期的には外国人労働者の導入により対処したが、長期的には資本集約型産業の育成により労働力不足に対応しながら産業構造の高度化を図り、経済成長を確保しようとしている。1997年の経済危機で、この政策は多少の手直しを強いられているが、長期的な観点からは変更していない。

2.労働関連行政機関

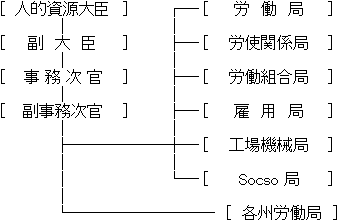

人的資源省組織図(Ministry of Human Resources)

9.労働法制

雇用・労働問題に関わる法律は何種類かあるが、それら法律の目的は、使用者と労働者の間の権利義務関係の法的枠組みを規定することにある。主要な法律は次のとおり。

1.1955年雇用法

Employment Act,1955

雇用法は、つぎのような雇用と労働条件の基本原則を定めている。賃金支給の期間、日時、場所、適法な控除、法的に供託される賃金、賃金の他の債務に対する優先、女性の雇用、出産保護、休憩、労働時間、休日、時間外労働、年次有給休暇、見習期間、雇用契約、契約の終了、外国人労働者の雇用、雇用法の適用に関する人的資源省労働局の権限などである。

雇用法は非常に包括的な法律であり、月額1500リンギ以下の賃金の全労働者が対象とされる。雇用法に含まれる規定は最低基準であり、いかなる事情にあっても労働者からこの条件を放棄させることはできない。

2.1969年社会保障法および1971年社会保障規則

Social Security Act,1969 & Social Security Regulations, 1971

社会保障制度(Socso)は1971年に実施に移され、現在、月額2000リンギ以下の賃金の労働者に適用されている。賃金の上限は新規申請者にのみ適用され、いったん労働者が社会保障制度を適用されると賃金が月額2000リンギを超えても適用は継続される。適用範囲は従業員1人以上のすべての事業所である。つぎの2つの主要な給付制度がある。

- 労働災害補償制度:この制度は、就業中および通勤途上の災害を補償するものである。この制度については、使用者のみが労働者の賃金の1.25%を毎月拠出する。

- 障害者年金制度:この制度は、理由のいかんにかかわらず、就労不能に陥った労働者および死亡した労働者の遺族のための年金制度である。この制度には使用者、労働者双方が毎月、労働者の賃金の1.75%と0.5%を拠出する。

Socsoに加入する労働者は、上記の両制度を対象とするタイプ1か、労働災害制度だけのタイプ2を選択できる。一般にはタイプ1が選択されている。タイプ2は、50歳を超えて新規に雇用された労働者や55歳を超えた労働者を中心としている。

Socsoの給付には、医療給付、一時的障害給付、恒久的障害給付、看護手当、被扶養者手当、近親者への死亡給付、リハビリテーション給付がある。給付の範囲は極めて広く、労働者が給付のいずれかの資格を得るためには、一定の基準を満たさねばならない。現在、Socsoはマレーシア国民のみを対象としており、外国人労働者は除外されている。

納付金は毎月、社会保障機関に納付される。同機関は、資金を運用するとともに給付に関する業務を行っている。

最近、自営業者もSocsoの対象にできないか検討を始めた。もし承認されれば、170万人の自営業者に恩恵を与えることになる。

3.1951年従業員積立基金(EPF)法

Employees Provident Fund,1951

この法律は、1951年に民間企業の従業員の退職後の生活を安定させることを目的に制定された。これは強制的な制度で、従業員と使用者に毎月一定額を基金に拠出することを義務づけている。

従業員積立基金(EPF)の対象から除外されているのはつぎの者である。

- 年金制度のもとにある公務員

- 家事労働者

- EPFから積立金を引き出した55歳以上の従業員

- 自営業者

- 海外に移住した後、就労するためにマレーシアに戻ったマレーシア人

基金は、従業員積立基金委員会によって運用され、配当金は、毎年個々の従業員の口座に振り込まれる。

EPFには、自営業者が自主的な加入を認める規定もある。この場合、制度は銀行預金のように機能し、55歳の退職年齢に達した自営業者に積立金を支払う。

現在、従業員と使用者の拠出金は、従業員の賃金の11%と12%である。外国人労働者については、労働者が11%、使用者が5リンギである。外国人労働者に対する制度は、1998年8月に導入された。それ以前は外国人労働者は除外されていた。多国籍企業の外国人スタッフの加入は任意である。EPFは積立金をつぎの3つの制度に割り当てている。

- 退職制度:積立金の60%

- 住宅制度:積立金の30%

- 医療制度:積立金の10%

EPFは当初、退職金制度の一種であったが、現在では上記のとおり住宅、医療制度が追加され、加入者が退職前に積立金の一部を引き出し住宅取得や医療費の支出に充てることができるようになっている。さらに、加入者は50歳になった時点で積立金の3分の1を任意の目的で引き出すことが可能となっている。

EPFは、個々の口座保持者に対して年2回、拠出金計算書を送付する。この計算書により従業員は拠出金が納期どおり納められていることを確認できる。拠出金を滞納した使用者は、罰金を科せられるか裁判にかけられる。

4.1980年雇用(整理解雇・レイオフ給付)規則

Employment(Termination&Layoff Benefits)Regulations 1980

この規則は1980年に制定され、1983年に改正されている。同規則は事業の再編、縮小などによって解雇された労働者の補償措置を定めている。解雇された労働者はこの規則に基づき勤続期間により計算されたつぎの解雇給付を受ける。

- 勤続2年未満:勤続1年につき10日分の賃金相当額

- 2年以上5年未満:勤続1年につき15日分の賃金相当額

- 勤続5年以上:各勤続1年につき20日分の賃金相当額

事業の所有関係に変更があった場合は、新しい所有者が所有関係に変更があってから7日以内に同じ条件で労働者の雇用を決めた場合は、解雇給付の支給はない。

5.1991年雇用(時間外労働制限)(修正)規則

Employment(Limitation of Overtimework)(Amendment)Regulations, 1991

この規則は、月104時間という時間外労働の上限を設けている。6.1957年雇用規則

Employment Regulations, 1957

この規則は、使用者が全従業員の登録簿を保持することを義務づけている。使用者は、支給したすべての賃金の記録も保持する義務がある。これらの記録は労働担当官が閲覧できるよう保管しなければならない。この規則は、また出産休暇および手当の書式も定めている。7.1958年雇用(女性の雇用)(女性乗務員)規則(最近の改正は1983年)

Employment(Employment of Women)(Female Conductors)Regulations, 1958

この規則は、公共交通車両の乗務員として女性を雇用することについて規制している。女性乗務員は、雇用法の規定の例外として、午前1時~午前5時の間に就労させることができることを定めている。この規則に違反し有罪とされた使用者は、250リンギ以下の罰金を科される。8.1970年雇用(女性の雇用)(交替労働者)規則

Employment(Employment of Women)(Shift Workers)Regulations, 1970

この規則は、女性労働者を午後10時~午前5時までの間に就労させなければならない企業に、人的資源省労働局長が許可を与えることを可能にしている。9.1985年雇用(出産手当の最低額)(修正)規則

Employment(Minimum Rate of Maternity Allowance)(Amended)Regulations 1985

女性労働者の出産手当の最低額は、1日6リンギと定めている。10.1976年雇用(担当官の権限)規則

Employment(Power of Officers) Regulations, 1976

この規則は、1957年雇用規則の規定の実施について、人的資源省内の担当官の権限を定めている。

11.1976年雇用(除外)命令

Employment(Exclusion) Order 1976

この命令は、法律で定められた公共機関の従業員と地方政府の雇員を、1955年雇用法の範囲から除くこととしている。

12.1995年雇用(別表第一修正)命令

Employment(Amendment of First Schedule) Order 1995

この命令は、雇用法の適用範囲を、毎月1500リンギ以下の収入のすべての労働者へと制限している。

13.1990年労働者(住宅最低基準)法

Workers(Minimum Standard of Housing) Act, 1990

この法律は、使用者が従業員に住宅を提供する場合、建築すべき住宅の大きさ、種類を定めている。また、飲料水の提供、住宅居住者のための医療、施設、働く母親のための育児施設についても定めている。主として、プランテーション、鉱業分野で使用者が提供する住宅を規制する。

14.工場・機械法

Factories & Machinery Act

この法律は、工場の機械設備や施設、操業における安全全般について定めている。人的資源省担当官の工場のボイラー、エンジンルームなどへの立入検査についても定めている。

15.1992年人的資源開発法

Human Resources Development Act, 1992

この法律は、使用者が労働者の賃金額の1%を人的資源開発基金に拠出することを定めている。使用者は人的資源省の承認するコース・研修を実施するときに基金から費用の補填を受ける。これによって、従業員のスキルを向上させる。人的資源省は「一般技能の習熟」と「技能向上」という2種類の訓練を承認する。

16.1967年児童・少年(雇用)法

Children & Young Persons(Employment) Act, 1967

この法律は、児童や少年を雇用できる範囲を定義している。児童や少年は1日6時間に限って雇用でき、危険な職場で働かせることはできない。

17.労働安全衛生法

Occupational Safety & Health Act

この法律は、危険職場の定義、危険薬物などの取り扱いについて規定するとともに、50人以上の労働者を雇用するすべての使用者が、安全委員会を設置し、使用者と労働者の代表が安全委員会で職場の安全について協議することを義務づけている。同委員会は3カ月に1回以上会合を開き、議事録を人的資源省工場機械局の担当官が閲覧できるよう整備しておくことも定めている。また、使用者は安全担当者を任命し事業所の安全全般について監督させる義務がある。

18.労働者補償法

Workmen Compensation Act

この法律は外国人労働者に特定して適用され、労災に苦しむ外国人労働者に救済を与えるものである。本法に基づきすべての使用者は雇用する外国人労働者に対し自らの経費負担で保険をかけなければならない。この法律では外国人労働者が就業中に死亡した場合の最高支払額を20000リンギと定めており、当該労働者の最近親者に支払われる。救済額は労働局が医療報告に基づいて算定し、使用者に支払いを実行するよう命令する。

なお、社会保障法(上記(2)参照)はマレーシア人のみが対象で、外国人労働者はその対象外となっている。

10.その他の関連情報

1.社会保険

マレーシアには「労働法制」の項で説明したとおり、各種の社会保障制度があるが、しかし、公的失業保険給付制度や一般的医療保険制度はない。代わりに、労働者が加入する拠出制度である従業員積立基金制度がある。さらに、福祉制度、老人ホーム、障害者ホームおよび孤児院がある。

2.年金制度

2つの基礎的制度がある。1つは、使用者が保険料を拠出する年金制度である。退職した労働者は、死亡に至るまで退職直前の賃金の3分の2に相当する金額を年金として受給できる。配偶者が遺族となった場合は、配偶者が死亡するまで年金を受給できる。この制度は公共部門の労働者(公務員と公共企業体職員)にのみ適用される。退職年齢は55歳である。第2の制度は、民間労働者のためのもので、「労働法制」の項で説明した従業員積立基金(EPF)である。

3.医療

公的健康保険制度はないが、すべての国民は、国立病院で無料の医療を受けられる。私立病院もあるが、そこでは患者はすべての費用を負担しなければならず、医療費は極めて高い。ほとんどの民間企業では、労働者と被扶養者の医療費を負担しているが、使用者が負担する医療費には上限が決められている。上限は企業ごとに異なる。なお最近、健康管理を提供する民間会社が数社出現し、すでにいくつかの企業ではこのサービスを利用している。さらに賢明な個人は健康保険をかけている。しかしマレーシア人の中で保険に加入している人の割合は、1999年で19%と非常に低い。

4.労働災害

これについては、マレーシア人には社会保障法が、外国人労働者には労働者補償法が適用される。

5.社会福祉

社会福祉制度には、孤児、障害者、老人、貧困者に対する援助が含まれる。政府によって設置された孤児院のほか、慈善団体、教会、モスクなどによって運営される孤児院もある。これら孤児院は親のない子供たちが就職するまでケアする。障害者のためには、政府が設置したデイケアセンターと完全ケアセンターがある。これらセンターは身障者が独立し、自立するための技術を教える。

高齢で貧困者のためには、政府、慈善団体、民間団体が運営する老人ホームがある。民営の老人ホームは高額であり、支払能力のある裕福な人を主な対象としている。これらホームはまるでリゾートのようである。

政府は、政府が運営する施設に老人や障害者をとどめおくのではなくて、社会全体がケアする必要を強調している。年老いた両親や子供の面倒をみている個人には税金の割戻しがある。4歳以下の幼児のためには民営の保育園がある。最近、多くの外国人が通りで物乞いをしているのをみかける。マレーシア人はほとんどいない。見つかったものは福祉ホームへ送られる。

6.人的資源開発、教育訓練

人的資源開発は政府の責任において、職業訓練校と大学で行われている。民間の職業訓練機関も存在する。これら職業訓練校のほとんどは設備が整っているといっていい。

技能労働者不足に対応して技能労働者数を増やすために政府は、1993年1月に人的資源開発基金を設立した(別項参照)。また、最近ではコンピュータ教育が幅広く導入され、中等学校においても生徒にパソコンの利用について訓練するようになった。

中等学校レベルには、スポーツ学校、科学学校、特別学校(premier school)がある。こうした学校の数は限られており、学力が優れた生徒を教育している。

人的資源開発の観点から、より幅広い教育を実施するため、すべての中等学校で課外活動が義務づけられた。課外活動の評価は、生徒の全般的成績に影響する。この制度は中等学校の課程に1999年に導入された。

7.一般学校教育制度

学校教育では、小学校6年と中等学校の最初の3年の計9年間無償(free education)の教育を行っている。

子供は7歳になると学校に入学する。民間が運営する就学前教育もある。多くの親は、子供に1年間就学前教育を受けさせる。このようにして、学校に上がるまでに、子供達はアルファベットを覚える。教育用語はマレー語であり、英語も教科の1つとなっている。人種別の学校もあり、教育用語はタミル語(インド人)または中国語(中国人)である。タミル学校は、初等教育のみを行う。中等教育は5年間である。この後、学生はForm6で教育を2年間受ける。Form6修了者は、選択学科に応じて3年から6年間大学に通う。大学の数は11校である。政府が費用のほとんどを負担し、親は名目的な支払いしか行わない。

政府が運営する教育機関の他に、大学レベルまで教育する私立学校もある。私立学校の中には、外国の大学との提携により、学位レベルの教育を行うところもある。

私立学校での教育用語は英語であるが、親は教育の全費用を支払う。

8.日本からの投資の概要

日本からの投資は、主に製造、組立ライン、電気、電子、自動車部品、エンジニアリング、繊維、機械サービス、ホテル、ケータリング分野に集中している。鉱業、建設、銀行業および木材の分野にも、若干日本からの投資がある。しかし製造業部門への投資と比べると少ない。

日本の投資はほとんどが工業部門に向けられている。1990年代の初頭から、マレーシアに投資する中小企業の数が目覚しく多くなった。これら日系中小企業の多くは主要日本企業への供給者となるために移転してきた。そしてこれらの中小企業は極めて良好な結果を出した。

概ね日系企業は友好的な労使関係を維持している。これは日本企業が労働者との間に保っている優れた関係が反映されている。

参考資料:

- 政府刊行物

- Bank Negara Report,1999

バックナンバー

- 基礎情報:マレーシア(最新年)

- 基礎情報:マレーシア(2020年)

- 基礎情報:マレーシア(2018年)

- 基礎情報:マレーシア(2017年)

- 基礎情報:マレーシア(2016年)

- 基礎情報:マレーシア(2014年)

- 基礎情報:マレーシア(2013年)

- 基礎情報:マレーシア(2005年)

- 基礎情報:マレーシア(2004年)

- 基礎情報:マレーシア(2003年)

- 基礎情報:マレーシア(2002年)/全文(PDF:815KB)

- 基礎情報:マレーシア(2000年)

- 基礎情報:マレーシア(1999年)

※2002年以前は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

関連情報

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > マレーシア > 2000年

- 海外労働情報 > 国別労働トピック > 国別にさがす > マレーシアの記事一覧

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書 > 国別にさがす > マレーシア

- 海外労働情報 > 海外リンク > 国別にさがす > マレーシア

お問合せ先

内容について

調査部 海外情報担当

※内容を著作物に引用(転載)する場合は,必ず出典の明記をお願いします。

例) 出典:労働政策研究・研修機構「基礎情報:マレーシア」