資料シリーズNo.290

就職支援機関向けWeb適性評価ツールの開発に係る基礎的検討

概要

研究の目的

労働政策研究・研修機構では、コンピュータ支援型総合的キャリアガイダンスシステム(Computer-Assisted Career Guidance System: 以下、CACGS)である「キャリア・インサイト(統合版)」を、2014年から一般提供している。今般、同システムをWebアプリケーションツールとして改修(Web提供型ツールとして新規開発)することとなり、開発の初期段階として、これまでのキャリアガイダンスシステムの特徴と経緯を振り返るとともに、システム開発に必要な情報収集と整理を行うことを本書の目的としている。

研究の方法

業務データ分析・文献サーベイ

主な事実発見

- キャリアガイダンスにおけるコンピュータ技術の導入状況と展開について、欧米諸国と日本の事例を整理した。CACGSは、従来型の紙や器具を使った職業適性検査の単なるコンピュータ化にとどまらず、職業探索やキャリアプランニングといったキャリアガイダンスの一連のプロセスを利用者自身が一人で体験し、完結できるシステムである。CACGSは自己完結可能なセルフヘルプ型を基本として設計されているが、本人の心の準備度(レディネス)によっては、専門家が支援する方がより効果的なガイダンスになるとの知見も得られていた。すなわち、CACGSはセルフヘルプという使い方に必ずしもこだわる必要はない可能性も示唆された。

欧米諸国のCACGSと日本のCACGS(キャリア・インサイト)との最大の違いは、利用者層の違いであった。欧米諸国のCACGSの主な利用者層は、教育機関の学生(高校生や大学生)であり、CACGSには職業適性診断、職業探索だけでなく、学科探索や、自分のキャリア選択に関するポートフォリオまで含まれており、キャリア意思決定スキルの訓練的要素も兼ねていた。一方、日本のCACGS(キャリア・インサイト)の主な利用者層は、ハローワーク等に来所する求職者である。彼らの学歴や就職に向かうレディネスは様々であり、その多くは、一回限りの適性検査受検としてキャリア・インサイトを使用し、相談員と話し合いながら方向性を見出していく使い方であった。すなわち、欧米諸国と日本とでは、出発点としての開発成果物はCACGSだったものの、利用者層や利用方法には相当な隔たりがあり、それぞれのシステムは既に別々の道を歩んできたことが確認できた。

-

Webアプリケーションツールに改修する方向性を定めるための情報収集と整理を行った。

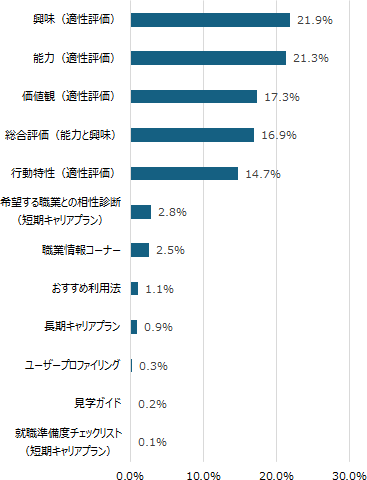

第一に、現行システムの最近の利用実態を知るため、ハローワーク職員への簡易アンケート調査(N=737)を実施した。利用者を一人にせずに(セルフヘルプにせずに)相談しながら使っているとの回答が大半であった。現行システムの評価については、コメントの量が「ちょうどよい」という評価が80.5%で、コメントの文章のわかりやすさや結果表示の棒グラフについても概ね問題がない評価が多かったが、表示される職業名に関しては「納得できる」との評価が59.5%に対し、納得できないとの評価も40.4%あり、課題や問題点を指摘するケースもみられた。一方で、システム利用後の利用者との会話の弾み方や、自己理解の程度、求職活動全般に対する活発さについては概ね問題がないようであった。現行システムでよく使われている機能は適性評価(興味、能力、価値観、行動特性の順)と総合評価(能力と興味による総合評価)であった(図表1)。

図表1 よく使用するキャリア・インサイトの機能について(MA)

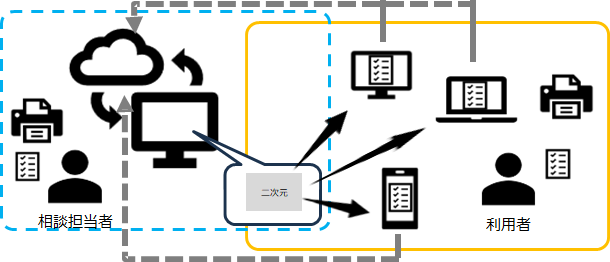

- 開発するWebシステムの基本構想について、① 検査機能と管理機能の分離、② 適性評価システムへの限定化、そして③職業の表示内容・表示方法の一新という3点を定めた。検査機能と管理機能の分離に関しては、現行システムが検査機能のみであったのに対し、相談現場での利用の流れを想定し、相談担当者が利用者に向けて検査を「発行」し、回答が終わった検査をそれぞれ保存でき、後に共有できる機能を盛り込むことにした(図表2)。適性評価システムへの限定化に関しては、総合的なガイダンスシステム(CACGS)という方針をとらず、利用実態の多い適性評価システムと総合評価のみを軸にシステムを再構成することにした。職業の表示内容・表示方法の一新に関しては、抜本的な改善策をとることが難しい課題であるものの、職業名をjob tag掲載職業名に統一させることや、特定の職業名の表示・非表示を相談担当者が制御できる機能を付加する方針とした。

図表2 新システムにおける検査機能と管理機能の関係(相談場面の模式図)

(青破線が管理機能の範囲、オレンジ実線が検査機能の範囲)

- 最後に、キャリア・インサイトのWebシステム化にあたっての課題を、短期的視点と長期的視点から整理した。短期的課題としては、システムの安定稼働と機能性の確認や、基本構想によって新たに設けられた機能(管理機能と検査機能の橋渡し、職業名の表示・非表示の制御等)の実証が必要である。さらに、システムの提供体制や運用体制に関する検討も必要である。長期的課題として、最近のAI支援型ガイダンスシステムの台頭を踏まえて、日本でのCACGSが将来どのように展開されるべきかについて検討し、検査の利用者が充実したAI支援によって再びセルフヘルプで利用する可能性を論じた。一方で、将来のキャリア選択は人生における重要な意思決定課題の一つであることから、選択肢を絞り込みすぎずに試行錯誤を体感できるようにするといった倫理的配慮についても言及した。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「職業構造・キャリア形成支援に関する研究」

サブテーマ「キャリア形成・相談支援・支援ツール開発に関する研究」

研究期間

令和6年度