資料シリーズ No.120

労働時間に関する企業等ヒアリング調査

―裁量労働制、勤務間インターバル制を中心に―

概要

研究の目的

裁量労働制及び/又は勤務間インターバル制を導入、運用している先進的企業等の事例を収集することを通じて、主として、今後の労働時間法政策の在り方を検討する際の基礎的資料を提供すること。

研究の方法

主として企業に対するヒアリング調査

主な事実発見

(1)裁量労働制

- 制度導入の実績

企画業務型は、一定職階以上の者で、能力のある者に適用されている。みなし時間は、通常の所定労働時間とほぼ同じである。所定時間に加え、残業相当分の時間を加えてみなし時間としている企業もある。時間管理については、従業員に裁量を認めない企業、認める企業双方ある。しかし、いずれの場合でも、従業員の健康管理には細心の注意を払っている。

- 制度導入の経緯

企画業務型は、企業の競争環境が激しくなる中で、効率的に従業員に働いてもらい、生産性を上げるため、また、従業員の働き方の見直しを進めるために導入されている。制度適用者の給与に関しては、年功要素は皆無か希薄である。労働組合のある企業では、労使協議で最終的に制度導入について合意することが一般的なようである。その結果、労使委員会は形式的なものにとどまるようである。運用開始に際しては、適用対象者とその管理者向けに、人事部、労働組合のある企業では労組の各々が詳細に説明し、制度導入に係る理解を得る努力を行っている。

- 制度導入後の変化

効率的に働くこと、職務遂行に対する従業員のモチベーションの向上、個々人の働き方の見直しに寄与しているようである。目標管理・業績管理制度を併せて導入することで、従業員にとっては、より高く評価される可能性が広がる。その前提として、あるいは同時に、従業員の意識改革が重要である。事業運営全般の見直しの中で制度を導入することで、導入の効果も上がるようである。実労働時間は、概ねみなし時間内に収まっているが、長時間労働削減策を同時に推進する企業が多い。非常に精緻な時間管理システムを導入している企業もある。

- 行政への要望

適用対象業務を緩やかにしてもらいたい、あるいは具体化してもらいたいとの要望が聞かれた。また、制度導入手続を簡素化してもらいたいとの要望もあった。この点、労働組合との合意があれば、個別労使に委ねる制度がよいとの意見が聞かれた。制度改革に際しては、企業の競争力の維持も重要であり、現状に合ったマクロの観点から労働法政策を考える必要があるとの意見が聞かれた。関連して、企業のグローバル展開に対応した法制度が必要とも述べられていた。さらに、発注企業と受注企業との関係を含めて法制度を整備する必要性があるとの意見があった。なお、政策論議においては、労使間で現実的な議論をしてもらいたいという意見が聞かれた。

(2)勤務間インターバル制

- 制度導入の実績

インターバル時間数は、7時間から、最低で20時間超など、業種・業態・職種により様々であった。その根拠も、就業規則や労使協定、労働協約、覚書、実行ベースなど様々であった。また、規定の効力も、努力規定から厳格規定まで様々であった。さらに、全従業員を対象とする企業もあれば、特定職種にのみ適用される企業もあり様々であった。

- 制度導入の経緯

長時間労働の傾向のある企業が、その削減の一環として導入している場合が多いようである。しかし、裁量労働制を導入している企業では、相容れないとして導入(適用)していない企業もある。運輸系企業では、改善基準告示に対応するため導入しいている。食品サービス業では、労働環境改善等に資するとの考えから導入している。医療業では、看護師の長時間労働削減とともに、夜勤時間の短縮、医療現場での事故防止等も含めシフトの組み方の工夫を通じて勤務間隔を空けていた。シフト体制を組む建設現場作業員については、作業員の長時間労働、またそのための疲弊感が強く、安全面での問題があるため、導入している。

- 制度導入後の変化

一概には言えないようだが、従業員の疲労回復には貢献しているようである。

- 行政への要望

事業運営への影響や、個別企業における柔軟な働き方の推進の現状などを考慮してもらいたいとの意見が聞かれた。長時間労働や休み(年休など)が取りにくい企業・職場に目を向けて政策を検討してはどうかとの意見が聞かれた。また、企業の実務・実態を踏まえた上で、労使間で現実的な政策議論をしてもらいたいとの意見が聞かれた。

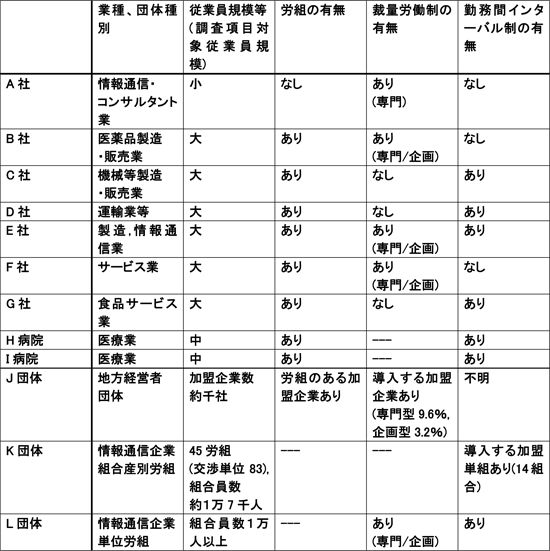

図表 調査対象企業等一覧

注:「---」は該当しないかヒアリング事項としていないことを示す。

政策的インプリケーション

- 裁量労働制については、事業運営における多面的な取組み(従業員の意識改革、評価制度、長時間労働の抑制・削減等労働時間管理の在り方)の選択肢の一つとして位置付ける現実的な政策議論の必要性が考えられる。労働組合のある企業では事前の労使協議が行われているため、適用・手続要件を再検討する方向での現実的な政策議論の必要性も考えられる。また、企業運営のグローバル化、企業間関係等の視点を踏まえた現実的な政策議論の必要性もあると考えられる。

- 勤務間インターバル制については、業種、業態、職種等、労働者の働き方の実態を考慮した上で、長時間労働の予防、抑止策の一つの選択肢として、現実的政策議論の必要性があると考えられる。

- なお、いずれの制度についても、個別労使における創意工夫を阻害しない行政によるサポート的政策議論の必要性があると考えられる。

政策への貢献

今後の労働時間法政策の在り方を検討する際の基礎的資料となることが期待される。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

研究の区分

プロジェクト研究「企業の雇用システム・人事戦略と雇用ルールの整備を通じた雇用の質の向上、ディーセント・ワークの実践についての調査研究」

サブテーマ「企業経営と人事戦略に関する調査研究プロジェクト」

研究期間

平成24年度

執筆担当者

- 池添 弘邦

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 藤本 隆史

- 労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー

- 荒川 創太

- 労働政策研究・研修機構 主任調査員補佐

- 小倉 一哉

- 早稲田大学商学学術院 准教授

- 新井 栄三

- 労働政策研究・研修機構 主任調査員

関連の調査研究

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム