調査シリーズNo.168

雇用保険受給者等の就職の実態

―雇用保険受給資格取得者実態調査―

概要

研究の目的

雇用保険の主な目的は、ハローワークの窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行った失業者に対して、失業給付等を支給することにより、失業中の生活を支え新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるようにすることである。

この失業給付の基本手当については、2016(平成28)年3月末に成立した雇用保険法改正法案の国会審議の際の附帯決議において、「基本手当の受給者及び受給終了者について、再就職できない理由及び生活の実態を調査すること。」が盛り込まれたところである。

このような状況も踏まえ、今般、雇用保険の受給資格取得者を対象に、雇用保険(失業給付基本手当)受給後の実態等を調査するものである。

研究の方法

- 調査の実施方法

ハローワークから平成25年度の雇用保険受給資格取得者へ調査票を送付する形での郵送調査

- 調査の対象者

2013(平成25)年度に各ハローワークにおいて雇用保険(失業給付基本手当)の受給資格決定を受けた者(全国で約10,000人)。対象者はハローワークにおいて任意に抽出。

なお、2013(平成25)年度の雇用保険(失業給付基本手当)の受給資格決定件数は1,665,847件であるので、そのうちの約0.6%が今回の調査の調査対象となっている。

- 調査の実施期間

2016(平成28)年8月19日~9月2日

- 回収状況等

発送数は約10,000人、有効回答数は2,304人(有効回答率:約23.0%)

主な事実発見

調査の趣旨に照らして見たとき、第2章の基礎的集計、ならびに第3章第1節の若年層自己都合離職者に関する追加集計の結果からは、次のような知見が得られた。

- 基本的な再就職状況

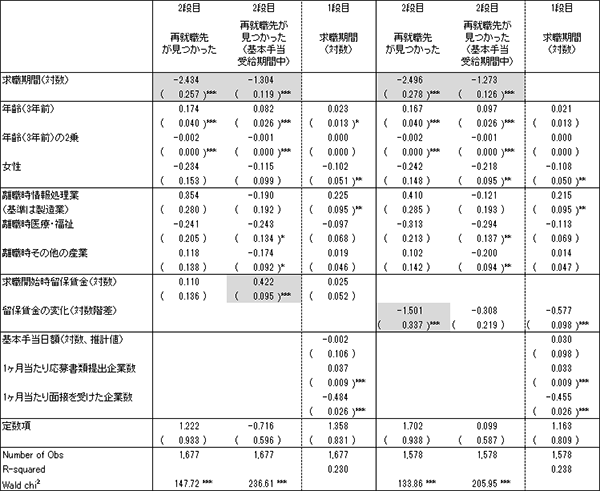

全体では雇用保険(失業給付基本手当)の受給期間中に再就職先が見つかった人は4割程度であり、男女で差はあまり見られなかった。一方、受給期間終了後1年以上経過した調査時現在においても再就職先が見つかっていない人が4人に1人程度いた(図表1)。

図表1 受給期間中、および受給終了後の再就職状況(いずれも択一回答)

注:受給終了後の状況については、受給期間中に就職先が「見つからなかった」人全体を100%とした時の比率を表す。

- 受給期間中に再就職が見つからなかった理由(受給期間終了後に再就職した人のみ)

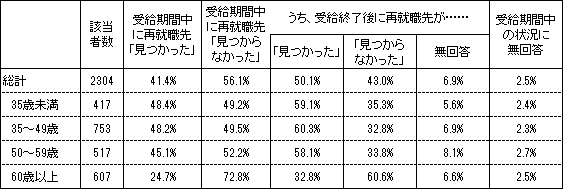

受給期間終了後、調査時点までに再就職先が見つかった人に、受給期間中に再就職先が見つからなかった理由を尋ねた結果、該当者数が限定的ではあるものの、概ね「雇用保険の受給終了までの就職にこだわらず、自分に合う仕事をじっくり探したかったため」が4割前後を占め最も多く、次いで「熱心に求職活動を行っていたが、就職に結びつかなかったため」が2~3割程度で多かった(図表2)。

図表2 受給期間中に再就職先が見つからなかった理由

(択一回答; 受給終了後に再就職先が見つかった人のみ)

- 現在週20時間以上の雇用労働をしていない理由(該当者のみ)

現在、週20時間以上の雇用労働をしていない人に理由を尋ねたところ、男性では「熱心な求職活動をするも実らず」という人が若年層で53.3%、中年層でも32.1%と多い一方、女性の場合は「妊娠・出産・育児のため」が若年層で64.1%、中年層でも40.5%と大きな比率を占めていた。また、60歳以上の高齢層では「年金受給」や「貯蓄や家族への依存」も高かった。

- 現在の具体的な生計維持手段(現在週20時間以上の雇用労働をしていない人のみ)

上記3の回答者に、現在の具体的な生計維持手段を尋ねたところ、60歳以上層では「年金受給」が非常に多かったが、男性若年層、および女性の60歳未満の層では「配偶者や親に依存」の比率が高かった。これに対して男性の中年層では「アルバイト等」が、50代では「蓄えがあり当面生活可能」が多くなっている。

- 今後の就職活動への意識(現在週20時間以上の雇用労働をしていない人のみ)

同じく上記(3)の回答者に、今後の就職活動への意識を尋ねたところ、男性の若年層・中年層では「1日でも早く」と考えている人が最も多く、逆に女性の若年層、中年層では「(子育てなど過程の事情や、病気・通学などの個人的な事情のために)当面予定はないが、就職できる状況になれば求職活動を行う」が最も多かった。また男女ともに50代や高齢層では、回答が大きく分散していた。

- 自己都合で離職した若年層の状況

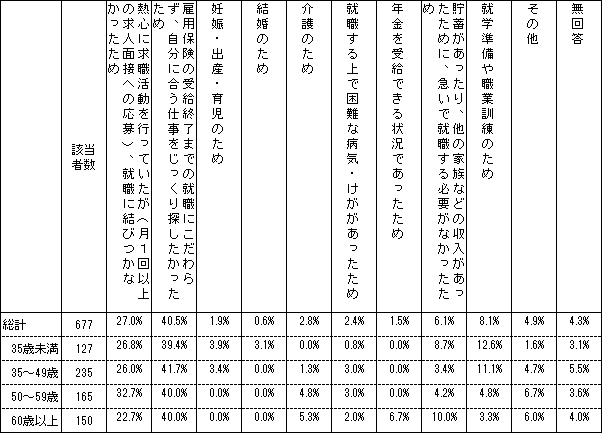

上記の(1)~(5)の結果を含め、本調査では全般にわたって男女間の様々な違いが見られたが、自己都合で離職した若年層を「男性」「無配偶女性」「有配偶女性」に分けて回答状況を確認してみると、無配偶女性に関しては離職の理由、再就職への切迫感、正社員志向等において同年代の男性に準じる高い水準であり、最終的な再就職率についても男性若年層と同水準であった(図表3)。

図表3 自己都合により離職した若年層回答者の再就職状況(いずれも択一回答)

注:受給終了後の状況については、受給期間中に就職先が「見つからなかった」人全体を100%とした時の比率を表す。

以上から、当初の調査の趣旨であった「再就職できない理由及び生活の実態を調査する」という点について、「男性若年層では熱心に活動しても見つからず、その間、家族などに頼っている人が多いこと」、「男性中年層ではもはや親には頼れずアルバイト等をしながら生活していること」、「女性や高齢者においては「再就職できない」というより貯蓄の存在や家庭の事情等から「再就職しない」人が多いこと」などが明らかとなった。

さらに、本調査シリーズでは関連するトピックとして、第3章第2節にて求職活動結果に関する満足度の規定要因を、また第4章では特に留保賃金に焦点を当て、その決定のメカニズムや求職期間との関係性、再就職確率や再就職時の賃金への影響を吟味した。

第3章の求職活動結果に関する満足度については、男性若年層では業種転換が、中年層・高齢層では希望就業形態の実現が満足度を高めることが示唆された。また男性50代・高齢層では再就職までの所要月数が長くなるほど不満が高まる傾向も見られている。さらに女性35歳未満層では再就職への切迫度が高かったり、再就職までの所要月数が長かったりすることで不満が高まる一方で、女性中年層では就業形態に関する希望の実現が満足度を高め、職種転換は満足度を下げることも示唆された。加えて、50代では「早く再就職したいのに、再就職まで時間がかかること」の複合によって不満が高まることなどが示されている。

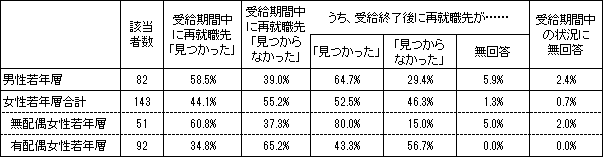

第4章の留保賃金については、年齢、性別、転職経験、勤続年数、離職前の企業規模、就業形態、職種、業種、雇用期間、勤務形態、賃金、および離職理由がそれぞれ正負の規定要因であることが示唆された。また、求職活動が長引くほど留保賃金は低下すること、留保賃金を変化させる人は、他の労働条件の希望も変化させることが多いことも示されている。さらに、求職開始時に留保賃金が高い人は再就職先が見つかる確率が高くなり、求職活動中に留保賃金を上げる人は再就職先が見つかる確率が下がること(図表4)や、再就職時の賃金水準は、他の諸要因と並び、再就職直前・基本手当受給終了直前の留保賃金額により正の影響を受けることなども示されている。

図表4 再就職先が見つかる確率の決定要因に関する推定結果(操作変数プロビットモデル)

注1:2段目でパラメータが統計的に有意に推定された説明変数の結果のみ抽出している。これら以外には、学歴、同居人の有無、離職時の勤続年数・企業規模・就業形態・職種・雇用期間・勤務形態、および転職経験の有無を説明変数として推定している。なお、基本手当日額、1カ月当たり応募書類提出企業数および面接を受けた企業数は、求職期間の操作変数である。

注2:括弧内は標準誤差を示している。***、**及び*は、それぞれ有意水準1%、5%及び10%で統計的に有意であることを示している。

政策的インプリケーション

以上の発展的分析から導かれる政策的インプリケーションとして、まず就職活動結果への満足度の分析からは、「本人が満足できる、質の高い再就職を促すためには、性別・年齢に応じたサポートが重要である」ということが言える。具体的には、「自己都合離職者が多い男性若年層では、業種を転換しての再就職をサポートすること」、「男女とも中年層では、希望する就業形態の実現をサポートすること」、「その他の層では、所要月数を減らすためのサポートをすること」、などが有効と考えられる。

一方、留保賃金の分析からは、「希望条件について柔軟な考え方を持つことが再就職確率を高める上で重要である」ということが言える。具体的には、「希望する給与や業種等の労働条件に関する柔軟な考え方は、たとえそれが自分の都合ではなく現実を踏まえた仕方なくの変更であっても、再就職の実現に寄与する」ことが示唆されている。

上記の2つの政策的インプリケーションは、それぞれ再就職の量と質の促進要因に着目したものだが、特に希望条件という観点から両者を総合すると、「再就職確率を高めるためには、給与や業種等、柔軟な希望条件の変更を促すべきである。しかし、より満足感の高い再就職を促進するためには、中年層の希望就業形態等、可能な限り維持すべき条件もある。」ということになるだろう。希望条件をめぐって、再就職確率と本人の再就職後の満足度はある程度はトレードオフの関係とならざるを得ないが、その中でも特にいかなる要因に注目すべきかが、今回の分析で見えてきたものと考えられる。

本文

全文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:373KB)

- 第1章 調査の趣旨、実施方法等(PDF:757KB)

- 第2章 調査結果の概要(PDF:10.8MB)

- 第3章 焦点を絞った追加集計・分析(PDF:1.8MB)

- 第4章 留保賃金に見る求職の過程(PDF:1.3MB)

- 第5章 全体のまとめ(PDF:1.5MB)

- 調査票・付属統計表(PDF:30.0MB)

研究の区分

緊急調査

研究期間

平成28年度

執筆担当者

- 田原 孝明

- 労働政策研究・研修機構統括研究員

- 中野 諭

- 労働政策研究・研修機構副主任研究員

- 鎌倉 哲史

- 労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.79)。

関連の研究成果

- 資料シリーズNo.119『雇用保険業務統計分析』(2013年)

- 資料シリーズNo.152『雇用保険業務統計分析Ⅱ』(2015年)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム