調査シリーズ No.121

改正高年齢者雇用安定法の施行に企業はどう対応したか

―「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査」結果―

概要

研究の目的

平成25年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法に対する企業の対応状況(高年齢者雇用確保措置の整備状況等)や人事労務管理制度等への影響について調査した(注)。

(注)本調査ではまた、同時に全面施行された改正労働契約法で定める「無期労働契約への転換制度」等に対する企業の対応状況や人事労務管理制度への影響等についても調査しているが、改正労契法にかかる調査結果については調査シリーズNo.122 「改正労働契約法に企業はどう対応しようとしているのか―「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査」結果―」に収録している。

研究の方法

アンケート調査と聞き取り調査を実施した。アンケート調査の方法は、郵送による調査票の配布・回収。常用労働者50人以上を雇用している全国の民間企業20,000 社(農林漁業、鉱業、公務を除く)を対象に、産業・規模別に層化無作為抽出。調査実施時期は、2013 年7月26日から8月31日。有効回収数:7,179 件(有効回収率:35.9%)。一方、聞き取り調査は、アンケート調査に回答した企業の中から9社を選定し、訪問して継続雇用制度の運用実態などを尋ねた。

主な事実発見

<アンケート調査>

- 法改正への対応後の高年齢者雇用確保措置の状況

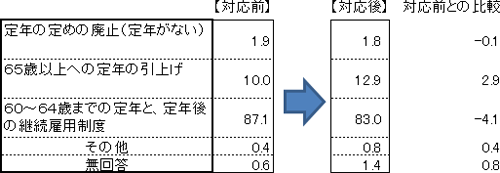

法改正への【対応後】の雇用確保措置の状況をみると、「定年の定めの廃止(定年がない)」と回答した企業が1.8%、「65歳以上への定年の引上げ」が12.9%、「60歳~64歳までのいずれかの年齢による定年と、定年後の継続雇用制度」が83.0%、「その他」が0.8%。

- 各雇用確保措置の導入割合の、法改正への【対応前】と【対応後】での比較

各雇用確保措置の導入割合の、法改正への【対応前】と【対応後】での違いをみると、「定年の定めの廃止(定年がない)」の回答割合は1.9%(対応前)→1.8%(対応後)とほとんど変化がなかったが、「65歳以上への定年の引上げ」は10.0%(対応前)→12.9%(対応後)と2.9ポイント増加。一方、「60歳~64歳までのいずれかの年齢による定年と、定年後の継続雇用制度」は87.1%(対応前)→83.0%(対応後)と4.1ポイント低下した(図表1)。

図表1 各雇用確保措置の【対応前】と【対応後】での割合の違い

(対応前も後もn=7179 単位:%)

- 継続雇用者の雇用形態

継続雇用者の雇用形態では(複数回答)、7割近くの企業(68.7%)が「自社の正社員以外(嘱託・契約社員・パート等)」をあげ、「自社の正社員」をあげた企業は45.8%、「グループ・関連会社の正社員以外(嘱託・契約社員・パート等)」が8.6%、「グループ・関連会社の正社員」が4.7%。企業規模別にみると、「500~1000人未満」と「1000人以上」では、「自社の正社員以外(嘱託・契約社員・パート等)」の回答割合が8割を超える。

- 継続雇用者の仕事内容

継続雇用者の仕事内容について、もっとも多いケースを選択させたところ、「定年到達時点と同じ仕事内容」が83.8%、「定年到達時点と違う仕事内容だが、定年前社員も従事している仕事」が9.9%で、「定年到達時点と違う仕事内容で、定年到達社員に用意された仕事」が2.2%。

- 継続雇用者の勤務日数・時間の体制

継続雇用者の勤務日数・時間の体制を尋ねたところ(複数回答)、「フルタイム(日数も時間も定年前から変わらない)」が86.0%でもっとも多く、次いで「時間はフルタイムだが日数を減らす(短日数)」の26.6%、「時間はフルタイムより減るが日数は減らず(短時間)」の18.2%、「時間も日数もフルタイムより減る(短日数・短時間)」の18.1%などの順。企業規模別にみると、規模が大きくなるほど多様な勤務形態を用意する企業割合が高くなる傾向がある。

- 改正法やそれに伴う人事制度等の変更による影響

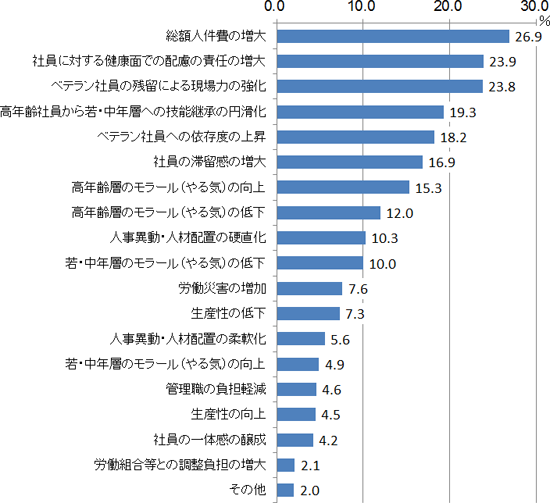

2013年4月の改正高齢法施行への対応や、それに伴う社内組織及び人事・処遇制度等の変更により、どのような影響があったか、あるいは、今後どのような影響が出ると思うか尋ねたところ(複数回答)、「総額人件費の増大」が26.9%でもっとも多く、2番目は「社員に対する健康面での配慮の責任の増大」(23.9%)。「ベテラン社員の残留による現場力の強化」(23.8%)や、「高年齢社員から若・中年層への技能継承の円滑化」(19.3%)といった現場でプラスとなる影響項目も上位にあがった(図表2)。

図表2 法対応や人事制度等変更による影響(今後の見通し含む)

(複数回答 n=7179 単位:%)

<聞き取り調査>

継続雇用者が増加することに伴う人件費の変化に対する受け止め方は企業が置かれた状況によって異なる。A社では、人手不足の状況下で、経験もあり技能も高いベテラン社員を確保できることから、再雇用社員が増えることはむしろプラス面の方が大きいとしている。H社は、再雇用社員にかかる人件費を追加費用と捉えるのではなく、社員全体でみた視点から、「定年直前の社員に比べれば賃金は低いことと、人員構成上、若年社員の人数が多いことから、全体でみれば賃金の内転が起きているだけ」として、マイナスと捉えていない。継続雇用者の増加を人件費増と受け止めるのかどうかは、各企業が置かれた状況に左右される面が大きい。

採用への影響でも、A社のような、売上高、人数規模も拡大局面にある企業だと、常に人手不足感が出て再雇用社員の増加が新規採用に直接は影響しない。E社やG社のように、中途採用を積極的に実施している企業では、そもそも新規採用への影響がない。

政策的インプリケーション

2013年4月の改正法の施行後も、企業が採用する高年齢者雇用確保措置としては、定年後の継続雇用制度が主流であるが、本調査結果における継続雇用者に定年前と同様の仕事を担わせる割合や、フルタイム勤務を採用する割合の高さから、継続雇用者を積極的に活用していこうとする企業の意欲がうかがえる。一方、法改正の影響として、ベテラン社員の残留による現場力の強化や技能継承の円滑化などプラスと捉える企業も少なくない。高年齢社員を積極的かつ有効に活用している企業の好事例を今後も発掘し、他企業の参考に資するよう発信していくことも重要である。

政策への貢献

厚生労働省雇用政策研究会(平成25年11月)資料に引用されるなど、高齢者雇用に関する政策立案の基礎資料として活用されている。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・調査担当者と執筆分担・目次(PDF:282KB)

- 第Ⅰ部 アンケート調査結果<改正高年齢者雇用安定法への対応状況>

第Ⅱ部 調査回答企業へのインタビュー(PDF:1.6MB) - 付属資料(PDF:7.5MB)

- 付属統計表(PDF:816KB)

研究の区分

緊急調査

研究期間

平成25年度

調査担当者

- 荒川 創太

- 労働政策研究・研修機構調査・解析部主任調査員補佐(執筆)

- 渡邊 木綿子

- 労働政策研究・研修機構調査・解析部主任調査員補佐

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.117)。

関連の調査研究

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム